どんな企業でも、そのままうまく経営が進み続けるという保証はありません。どんな組織にも、必ず‟しくじり”をするタイミングがあるものではないでしょうか。

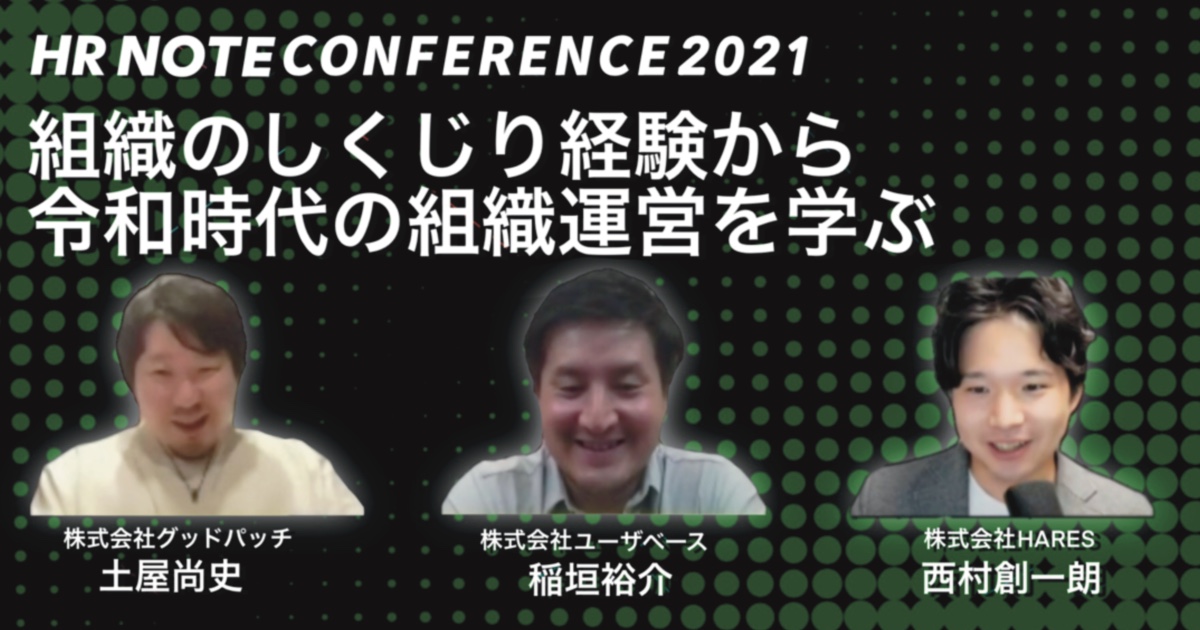

本記事では、2021年8月25日・26日に開催したHR NOTE CONFERENCE2021より、過去の苦難も乗り越えて前に進み続けるユーザベース、グッドパッチの2社をお迎えして「組織のしくじり経験」に関してお話を伺ったセッションの内容をご紹介いたします。

- 最近、組織運営が上手くいっていないような気がしている

- 過去の組織運営に関するしくじり経験を知ることで、自分は失敗しないようにしたい

- 失敗に対して、どのように乗り越えて成長したのか知りたい

といった企業の経営者や人事責任者、マネージャーの皆様は、ぜひ参考にしていただければと思います。

登壇者紹介

稲垣 裕介|株式会社ユーザベース 代表取締役Co-CEO

大学卒業後、アビームコンサルティング株式会社に入社。プロジェクト責任者として全社システム戦略の立案や、金融機関の大規模データベースの設計、構築等に従事。2008年に新野良介氏、梅田優祐氏とともにユーザベースを創業。2020年から現職。

土屋 尚史|株式会社グッドパッチ 代表取締役社長/CEO

2011年9月に株式会社グッドパッチを設立。「デザインの力を証明する」というミッションを掲げ、様々な企業の事業戦略からUI/UXまでを支援し、企業価値の向上に貢献。ベルリン、ミュンヘンにもオフィスを構え、世界で200名以上のデザイナーを抱える。2020年6月、デザイン会社として初の東証マザーズ上場。

モデレーター

西村 創一朗|株式会社HARES/CEO 副業研究家 HRマーケター

新卒でリクルートキャリアに入社後、法人営業・新規事業開発・中途採用などを歴任。在職中の2015年に「二兎を追って二兎を得られる世の中を創る」をミッションに株式会社HARES(ヘアーズ)を創業後、2017年に独立。今回のテーマである「オンボーディング」を含め採用・人事領域を中心に多数の企業のアドバイザーを務めるほか、人事系イベントのモデレーター/ファシリテーターとしても活躍。著書に『複業の教科書』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)がある。

目次

1. 8つのテーマをもとに「しくじり体験」を紐解く

ではまず始めに、ゲストのお二人から簡単に自己紹介をいただきましょう。

まずは稲垣さんからお願いします。

株式会社ユーザベースCo-CEOの稲垣と申します。

弊社はtoB向けにSPEEDA、toC向けにNewsPicksというメディアを持っており、「経済情報で、世界を変える」を掲げて事業活動をおこなっています。

そしてこの2021年から、私自身唯一の創業メンバーとして前線に臨む中で、チーム経営の体制に変わります。

その中でユーザベースは価値観を重視しており、7つの価値観を言語化してThe 7 value として掲げています。

また、経済を扱うからこそ世界的に多くの知見が必要となり、そのために組織のダイバーシティは非常に重要視しています。

作り手のダイバーシティが高いことで、より多くの人に情報が届くと考えています。

ありがとうございます。

では次に、土屋さんお願いします。

株式会社グッドパッチCEOの土屋です。

弊社は企業のデジタル戦略から入って、ニーズに合わせてUI/UXのデザインに関する事業をおこなっております。

地域としては日本とドイツで事業展開をしているので珍しいかとは思いますね。

僕自身としてはちょうど最近で起業家歴10年になるところで、グッドパッチを創業する前は会社員としてWebディレクターをやっていました。

サンフランシスコに行った際にウーバーやインスタグラムなどが創業当初からUI/UXに力を入れているのを見て、この領域は今後伸びるぞと感じて創業したという感じです。

弊社は「デザインの力を証明する」「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」というミッションビジョンを掲げております。

この背景としても、デザインの立ち位置というものが日本においてはまだ非常に低く、デザインというものがビジネスの上流から関わっていく世界観を描くことを目指しています。

ありがとうございます。

では早速トークセッションに移っていこうと思いますが、今回はあらかじめ8つのテーマを用意して参りました。

視聴者の皆様の投票でよりニーズの高いテーマについて順にお話を聞いていこうかと思います。

2. しくじりから得られた強固な“価値観”と“共感”

まずは1つ目のテーマ。「これはやらない方が良かったマネジメント施策」について伺っていきましょう。

稲垣さん、土屋さんそれぞれ組織崩壊のようなご経験があると伺ってはいますが、内容はそれに限らず「スベッた人事施策」等を自由に伺いたいと思っています。

まずは稲垣さんからいかがでしょうか。

たくさんあるので困ってしまいますね(笑)。

直近で思いついたものからあげますと、我々は「自由主義」を掲げている中で、自由とセットになる“責任”をいかに個人に落とし込んでいくかを考え、施策として打っていました。

具体的にやっていたこととして、IPO後に2〜3年の間は著書“セムラーイズム”を参考にして「メンバーが自身の給与を自分で決める」ようにした時期がありました。

この時に起こったのが、メンバーが責任を大きく感じすぎて「自身の給与を低くしすぎる」という問題でした。

本来は「大きな責任を負ってチャレンジすることで、より高い給与を得られるように」と設計した制度でしたが、会社全体で低い方へと給与水準が推移してしまいこれは違うなと感じましたね。

そんな背景もあり、現在では、いわゆるテーブル型に切り替えました。

いろいろ試した結果、頑張っている役員等が見合った報酬を受け取ることはやはり必要だったと実感しましたね。

日本人的な良さが裏目に出てしまったケースにはなりますが、自由を求めるためにはある程度の規律があった方がうまく機能するんだと改めて感じた場面でした。

非常に日本っぽいですね。

リカルドセムラーの“セムラーイズム”は非常に有名で、取り入れている企業もたまに見かけるようになってきましたが、制度をそのまま踏襲しても機能するかはわからないということですね。

はい。その背景にある文化などが、いかに重要かということですね。

非常に興味深いしくじり談でした。ありがとうございます。

土屋さんはいかがですか。

そうですね。枝葉のことをあげればキリはないのですが、本質的なところでお話しようと思います。

企業の成長期において、ミッション・ビジョン・バリューというのは非常に重要だと思うのですが、グッドパッチにおいてはバリューの策定が少し遅れてしまったというのがあります。

弊社は社員数が1年間で50人から100人まで増加したタイミングがあり、その時に並行してバリューの策定をおこないました。

最初のバリューが完成した時には社員数は70〜80人になっていたんですね。

これは、言い換えるとグッドパッチが大切にすべき価値観が明文化されていないままに採用されてしまった人が70〜80人いたということになります。

これがこの後に、バリューの浸透には失敗し、組織崩壊を招いてしまった要因でもあったと思います。

さらに、組織の中で問題が生じる時というのは、多くの場合「経営陣」と「ミドルマネジメント」に問題があります。

現場に問題のある社員がいることは大きな問題ではなく、「ミドル」と「経営陣」の間で明確にバリューなどの共通認識が作られているかが非常に重要な観点だと思います。

当時のグッドパッチでは経営陣もマネジメントレイヤーの方々もこれが重要であるという意識を浸透させることができず、「マネージャーを含めた現場社員」と「経営層」の対立構造を作ってしまったというのが大きな失敗でした。

現在では、中途の面接時などにもミッション・ビジョンへの共感は重視して、バリューをしっかりと伝えた上で「YES」の返事を必ずもらうようにしています。

また、マネージャーになる人たちにも徹底してバリューへの認識をそろえるようにしており「バリューなんてどうでもいいじゃん」という人をマネジメントレイヤーにあげないようにしています。

もっと早くからやっておけば良かったということですね。

経営に“ if ”はないとはいえ、仮に過去に戻れるとしたらどの段階で舵を切っていましたでしょうか。

「創業者がマーケットに対する価値提供を明確に描けているか」によってバリュー策定のタイミングは異なると感じています。

初めての起業の場合など自社の勝ちパターンがわかっていない状態で壮大なビジョンを立ててしまうことは失敗につながるのではないかと思いますね。

ビジョンを掲げるタイミングは人数規模というよりも、事業のフェーズとしてPMF(プロダクトマーケットフィット)が明確に見えてきたタイミングが一番だと思います。

なるほど。ありがとうございます。

稲垣さんにお伺いしたいのですが、ユーザベースで「The 7 Values」や「31 Promises」を決められたタイミングというのはどのような事業フェーズでしたか。

タイミングとしては、3年目になるくらいで、いわゆる50人の壁というのに当たっているくらいでしたね。

事業としては国内で顧客が得られてきていて、海外へと目を向け始めた頃でした。

実際感覚でやってしまっていたところは大きいのですが、少ない人数なら意思疎通してできていたことが、この頃は組織の末端まで伝わらなくなってきたなと感じた頃でしたね。

それでいうと、先ほど土屋さんがおっしゃったようなベストタイミングに近かったんですね。

「バリューを明文化しなければいけない」と直接的に感じた出来事などはあったのでしょうか。

創業時のメンバー以外とのコミュニケーションの際に言葉が通じ合わない、目指すところがそろっていないと感じた瞬間に「明文化しないといけない」と感じましたね。

もちろん対話を重ねることはしたのですが、これだけでは全く足りませんでした。

しかし、組織が崩壊しかけた時に作ったからこそ強固なバリューになったと感じています。

ありがとうございます。

痛みを感じたからこそ、大切さも感じることができたということですね。

ここまでのしくじりだけでも60分話せる内容かとも思いますが、他のトークテーマもありますので次に進んでいこうと思います。

3. 経営者-ミドル-現場のコミュニケーションと意思疎通

次点に投票数が多かったテーマとして「経営層の考えを現場社員に落とし込むポイントとは」。

ということで、ビジョン・ミッション・バリュー以外にも現場に浸透させたいことは様々あると思いますので伺っていこうと思います。

まずは土屋さんからこちらのテーマについていかがでしょうか。

それでいうと、現在グッドパッチでは経営陣から言葉で考えを投げかける機会は月に1回しかありません。

しかし、人数が少ない頃は「朝礼」と「終礼」で毎日のように声かけをしていました。

従業員数が100人近くになるまでこれは続けていたのですが、一度見直しをしようという話が上がって議論をしました。

ここで明らかになったことは「耳を閉ざしている人に言葉の働きかけは効かない」「” 1 対 n ” では響くものも響かない」ということでした。

そこで当時は、100人近く全員と1on1をしましたね。その結果として月に1回「直接メッセージを伝える」というところに今は落ち着いています。

ただ一方で、直接的ではないアプローチとして、僕は結構“書く”ようにしています。社長報というか、ちょっと長めのブログみたいな感じで不定期で発信しています。

「毎週金曜日」とかルーティン化してしまうと「いつものやつか」という風に慣れてしまって期待値もある程度以上にならないんですね。

だからこそ、社内・社外両方の空気を読んで重要な発信を適切なタイミングでするようにしています。

あとは「クライアントインタビュー」をやっています。

僕自身は現場のオペレーションに関わることはもうないのですが、1つの仕事が終わった後にクライアントさんに直接インタビューしに行くことを3年くらいやっています。

具体的なインタビュー内容は以下のような感じですね。

- なぜグッドパッチに依頼したのか

- どのくらいの期待値だったのか

- 実際おこなった仕事は期待値に対してどうだったか

- フィードバック

そしてこれらを全部録画し、書き起こして社内に伝えています。

あともう一つだけあるんですが、社内Twitterのようなことをしています。

Slackの中で「times_ceo」というチャンネルがあって、そこで呟きまくっているのですが、この数はかなり膨大になっています。

とんでもない量の投稿がされているというのは、具体的にどのくらいなのでしょうか。

投稿数とかはわからないですが、ほぼ1日中常に更新されているイメージですね。

文字通り「分報」のように動いています。そもそも見ても見なくてもいいんですよ。

ただ「経営者が何を考えているかわからない」という問題を生まないためには有効だなと思いますね。

「経営者の考えや想い」を知りたいと思った時に知れるところがあるというのは重要ですね。

社員からのリプライとかもつくんですか。

ありますね。スタンプなんかもどんどん押してくれますし、timesでは僕はボケまくってます。

特に新入社員なんかには積極的に入ってもらってます。

実は僕自身で毎月新入社員に5時間のオンボーディング研修をおこなっていて、その最後に「今後一緒に仕事をしていくことはまだないと思うけど、このチャンネルに入ってくれれば僕の考えはわかるから」という形で伝えて、交流することができています。

非常に面白いですね。

しかも次から次と事例が出てくるので驚きです。では次に、稲垣さんは何か現場への意識浸透でおこなわれていることはありますか。

ひたすらコンテキスト共有に限るのではないかと思います。

表に出てくる最後のアウトプットについて納得してもらうことはもちろん重要ですが、それを本当の意味で自分事化するためには「十分な情報が与えられているか」ということが鍵になると感じています。

アウトプットに至るまでに「他にどのような選択肢があったのか」「プロセスの中でどんな役員の意思決定があったのか」などを知っているか否かでは大きな差があると思います。

先ほど土屋さんの話にもありましたが、私たちも月に1回、入社したメンバーに向けて研修をおこなっておりまして、そこでは「なぜユーザベースをつくったのか」「どうやってバリューが生まれたのか」を伝えています。

経営会議についても基本的に議事録は公開していくことを徹底して、情報格差をなくすようにしています。

「情報自体が権力であるという認識を作らなければいけない」と思いますね。

とはいえ、読み解く力も必要になるとは思っていて、これは現場のマネジメントレイヤーと現場社員が意思疎通をしていくことが必要ですね。

この時にマネジメントレイヤーのメンバー自身が当事者になれていないことは往々にしてあります。

自分が腹落ちしていないからこそ、メンバーとの対話でも納得を得られていないケースがほとんどですね。

そんな時には現場のリーダーと、こまめに直接対話するようにしています。

コンテキストが浸透するためにはコミュニケーションコストはかなり多くかける会社だと思っていますね。

稲垣さんってメンバーレイヤーにも直接的なコミュニケーションを積極的に取りにおこなっていると伺いましたが、そうなんですか。

そうですね。誰が相手でも「気軽にDMしてくれ」と言っていますし、本当ならどんどん飲みにいきたい人間なので(笑)。一周回って直接話したほうが早いと感じているんですよ。

何か問題が起こるところというのは同時多発的に生まれるものでもないですし、深く対話して迅速に適切な対処ができた方がいいなと思っていますね。

「コンテキストの共有」とはまさにその通りだなと感じましたね。

ミドルマネージャーとの目線合わせに関して、具体的にやっていること等はありますか。

ミドルマネージャーから多く上がる悩みなどについては研修にしたり、個別に対応するなどの歩み寄りをしていたりはしますね。

あとは、現場の想いやリアルな心情を打ち明けてもらえるように、とにかく対話の機会を設けることですね。

4. 変化の時に問われる“経営者の覚悟”

それでは3つ目のトピックスに移っていこうと思います。

次のテーマは「経営判断で組織体制が変化する時に注意すべきポイント」ということで大きな変化が組織に受け入れられるために必要なことを伺っていきたいと思います。

まずはこちらも稲垣さんいかがでしょうか。

はい。このテーマですと、弊社もタイムリーなところですね。

ユーザベースでも去年に2年間投資してきた海外事業を売却したことがありました。この責任を取るという形と、本人の希望もあって創業者兼共同経営者だった梅田が退任したんですね。

当然ですが、この出来事はメンバーにとっても大きなインパクトがありました。その時に一番重要だと感じたのは「全体で納得感を持って次に進めるか」ということです。

誰か1人でも「納得がいかない」というままで進んではいけないと思いました。

そこで「事業の売却」と「梅田の退任」という2つについてユーザベースの目指す方向とは別の道で挑戦がしたいという意思を持つメンバーに対しては、しっかり退職金を払う・ユーザベースではないところで新たなチャレンジをする選択肢を用意し、全員にしっかり意思を確認する機会を設けました。

このような重大な決断においては、不利にならないようにきちんと考えることができるように、時間を作ることは義務だと思いました。

これをやることで、次年度以降も残るメンバーは納得してくれたメンバーであるという共通認識を作ることができました。

大きい決断ほど納得が必要ですし、リセットする機会をフェアに持つことが最も重要ではないかと思います。

曖昧にせずに決断し、選択肢を明確に示すことが必要ということですね。

この時に会社に残ることを前提にもできた中でしっかり向き合った対応をすることは非常に勇気のいるものだと思いました。

このような選択肢を与えても尚、同じ船に乗り続けてくれる仲間であると確認できることが何よりの価値になってくるのでしょうね。

土屋さんもIPOのタイミングがあったり変化は大きかったかと思いますが、何か意識されていたことなどありますでしょうか。

そうですね。多くの会社にとってIPOの前後というのは何かが起こるタイミングだと思います。

うちの場合もうまくやれたとは言えるのですが、当然IPO後の不協和音のようなものはありました。

たまたまコロナとぶつかってしまったこともあり、直接のコミュニケーションを取れなくなってしまったこと、希薄なコミュニケーションしか取れなくなったことは1つ問題でした。

また、2020年にはグッドパッチのミッションでもある「デザインの力を証明する」をブレークダウンして「デザイン会社ながらにIPOする」というのを短期目標に置いていました。

そして、この目標は実際に実現したので「達成できたよね」という意識が生まれていたなと感じます。

この「達成」には「ある程度のところまでやれたよね」という意識が含まれており、一部のマネージャーが抜けてしまうという事態もコロナと同時に起こっていました。

そんな背景があり、横のつながりや仲間の活躍が非常に見えづらくなってしまったと感じています。

対策としては、まずツールとして「ユニポス」を導入して、「グッドパッチという会社にとって良い行動をしていれば賞賛される」というピアボーナスの制度を作りました。

予算が決まった後の決断になってしまったので、僕の報酬を削って導入しました。強い気持ちを持った決断だったからこそ、経営企画室も人事もコミットしてくれました。

また、ちょうど10周年のタイミングでもあったので「群青プロジェクト」として全社的に10周年記念を盛り上げようという形で進行しましたね。

具体的には社員30〜40人にインタビューをしてみたり、リアルタイムでインタビュー実況をして、その間ものすごく忙しく過ごしました。

結論言ってしまえば、IPO後のモヤモヤは10周年プロジェクトの忙しさで吹き飛ばしたみたいなイメージですね。

結果として、今年1年でいい空気を取り戻せたと感じているので良かったなと思います。

素晴らしいことですね。

IPOのタイミングで中核メンバーが離れてしまうことなどは、多くの会社で起こり得る大きな壁であるにも関わらず、乗り越えていったグッドパッチさんはさすがですね。

5. 【質疑応答】組織崩壊とはどのような状態を指していたのか?

なんと、驚くことに残り3分を切ってしまっているので質疑応答とまとめに移ろうと思います。

1つだけ以下を取り上げていこうと思います。

『“組織崩壊”というのは具体的にどのような状態を示していたのでしょうか』ということで、こちらは土屋さんに伺います。

うちはエピソード的に確実に崩壊したというタイミングがあるんです。

それがいつかと言うと、ちょうど5周年で100人になったタイミングの社員総会の時です。

この社員総会の前に私はサンフランシスコに出張しており不在にしていました。

そんな時に、あるメンバーが社内の情報共有ツールに「来週の社員総会に出るべきではない5つの理由」という投稿をしましてですね、その投稿に対してかなりの数のいいねがついたんです(笑)。

それから、2年間離職率40%となったタイミングが完全に組織崩壊でしたね。

経営者としてその話は聞くのも辛すぎます。

崩壊を察するまでもなく、目の前で起こっていたという感じだったんですね。

ありがとうございます。

改めて表向きに話しやすいテーマではなかったにも関わらず、赤裸々にお話しいただけて大変参考になりました。

稲垣さん、土屋さん、本日は本当にありがとうございました。