今回は、日本マイクロソフトが主催する中堅・中小企業向け「経営課題としての働き方改革」のセミナーを取材。

『働き方改革』が注目されてきていますが、日本マイクロソフトも自社のワークスタイルの変革を経営戦略の一つとして6年前から取り組んできています。そして、さまざまな試行錯誤のすえに、その効果が見えてきたとのこと。

鍵となったのは、カルチャー、制度、コミュニケーション手段などの改革・統合化と、それを支えるクラウドの活用です。

では、具体的に日本マイクロソフトは何をしたのか。ビジネス状況の可視化、意思決定、実行、見直しのメカニズムのノウハウと、実際の取り組みをご紹介します。

【目次】

- 第1部:日本マイクロソフトが取り組む働き方改革とは?

└日本が抱える労働における課題

└日本マイクロソフトが抱えていた働き方の課題とは?

└日本マイクロソフトが働き方改革で取り組んだ6つのこと

└取り組みを実施した結果、大幅に社内が改善

└日本マイクロソフトの働き方改革に貢献している、代表的な2つのツール - 第2部:働き方改革に取り組んだ、創業42年以上経つ中小企業の事例

└ビジョンから落とし込んだ働き方改革を実施することが成功につながる

└日本綜合経営協会が働き方改革に取り組んだ理由とは?

└働き方改革に向けて取り組んだ具体的な内容とは?

└働き方改革で意識した「トップダウンとボトムアップの融合」

└まとめ

目次

第1部:日本マイクロソフトが取り組む働き方改革とは?

登壇者紹介:冨士野 光則|日本マイクロソフト株式会社 Officeビジネス本部 シニアプロダクトマネージャー

Microsoft 365/Office 365 の製品マーケティングに従事。特にこれから働き方改革が加速していく中堅・中小企業のお客様のクラウド化を支援。

日本が抱える労働における課題

冨士野氏:最初に、日本が直面している課題と、背景を共有させていただきます。

まず、生産年齢人口がどんどん減ってきています。これはもう周知の事実かと思います。人口が減ると、労働力の確保が大事になりますが、同時に働き方の質自体を高めていくことも求められます。

しかし、労働生産性の国際比較のデータをみると、日本は先進7カ国中19年連続で最下位になっています。さらに労働時間の長さに関しても、各国と比較すると、労働時間が長くなっています。

このような、労働における量と質の両方を改善していかなければいけないという背景の中、日本マイクロソフトでも2011年から、働き方改革を少しずつ進めてきております。

日本マイクロソフトが抱えていた働き方の課題とは?

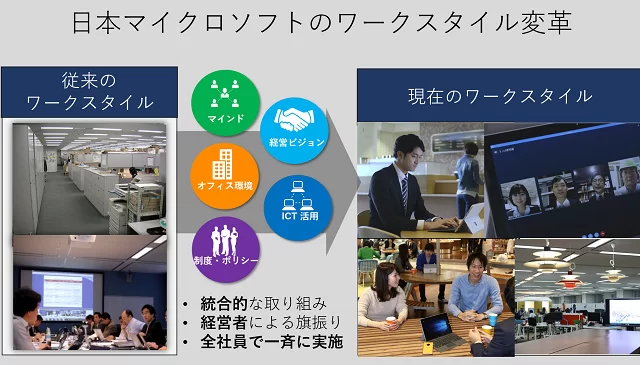

冨士野氏:現在、日本マイクロソフトのオフィスは品川にありますが、当時は新宿にオフィスがありました。

働く環境はどうかというと、一人ひとりが固定席でかつキャビネットで仕切られており、さらに向かいの席の社員の顔は見えないという仕様でした。個々人が区切られた空間で仕事をしていたという現状でした。

また、組織間の連携、チームワークがほとんど無い状況でもありました。「自分さえ売り上げが高ければ良い」「自分さえ目立てれば良い」といった空気もあったように思います。そのため、新しい取り組みをやろうとなっても生産性が上がらないこともありました。

オフィス間の移動にも無駄なコストが発生していました。東京だけでも新宿、大手町、調布。さらに日本全国でいうと大阪、福岡や他にもさまざまなところにオフィスがあります。社内のミーティングのためだけに社員が移動しなければならない時もあり、多大な移動工数がかかり、ときには多くの出張費もかかっていました。

ワークライフバランスもとれておらず、多くの社員の平均退社時間は、夜遅くになっていました。ときにはタクシーで帰宅して、朝疲れた状態でまた出社するということもありました。社員自身の健康にも良くないですし、会社にとってもコストがかかってしまうという状態でした。

さらに、当時は紙の総印刷量が非常に多くて、紙の印刷に多大なコストがかかっていました。

日本マイクロソフトが働き方改革で取り組んだ6つのこと

冨士野氏:では、どのように改革を進めていったのか。ポイントは、次の項目です。

- トップダウンによる実行

- オフィス環境の変革

- 誰がどこにいても円滑なコミュニケーションを取れるようにする

- ITの継続的活用

- 正社員だけでなく、非正規社員にまで適用

- オンライン同行

まず、トップから「自分たち自身が働き方を変えないと、お客様にも価値のあるご提案ができない」ということで、経営ビジョンを大きく変えました。とにかくトップダウンで働き方改革を進めるんだと強く舵を切ることになりました。

そしてそれに合わせてオフィスの環境を変えました。従来型の固定席のオフィスから、社員がフレキシブルに働けるオフィスに大きく変えています。

また、オフィスを変えた際にフリーアドレス制にしました。しかし、そうすると社員がどこで働いているかが分からなくなり、逆にコミュニケーションが取れないという懸念があります。

そこで、そういった時にもコミュニケーションを続けられるように、スカイプなどのICT(Information and Communication Technology)の導入を進めていきました。

社内会議はスカイプをつないで、通常の会議とオンライン会議を併用して実施しています。そこにいようがいまいが、打ち合わせができることが大事です。

「外から仕事しているとサボっていると思われるでは?」といったネガティブな見方も当初はありましたが、ITを継続的に使って働き方を変えていくことで、そのような考えも徐々に変わってきました。

「フレキシブルに働くことでパフォーマンスが上がり、結果的に会社にとっても良いことだ」と、社内の空気感が変わってきて、ようやく働き方を変えてくることができるようになっています。

さらにこの働き方改革を、正社員だけではなくて非正規社員にまで広げていることも一つのポイントになります。

日本マイクロソフトでは、派遣社員の方も含めてテレワークを実施しています。そうすることで、正規・非正規関係なく社員全体の団結力が高まって、より良い結果が出せるようになります。

実際に、派遣社員のテレワークで難しいと感じた点をアンケートした結果、55%が「特になし」と、半数以上が問題なく取り入れています。

さらに、お客様先への訪問の際にオンライン同行というものを実施しています。実際にお客様先で打ち合わせをする時に、サービスの技術担当といった一部のメンバーはスカイプから打ち合わせに参加させていただく取り組みをおこなっています。

たとえば、東京にいる技術担当が、大阪のお客様の商談で出番が10分だけの打ち合わせ対応のために移動できるかというと、正直難しい部分があります。ただ、欠席するわけにもいきません。そこで、お客様に事前に許可を得て、スカイプ会議で参加させていただきます。

そうしたところ、お客様は「知りたい情報が得られれば、メンバーがそこにいようがスカイプ経由だろうが問題ない」という合意をいただくことができました。

取り組みを実施した結果、大幅に社内が改善

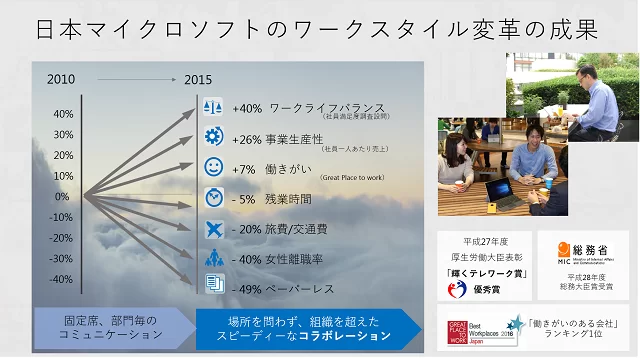

冨士野氏:このような取り組みを続けていった結果、さまざまな効果が出てきました。

まず、一人当たりの売り上げをあらわす事業生産性、これが5年間で26%増やすことができています。ワークライフバランスも40%増となっています。

さらに残業時間がマイナス5%、女性の離職率がマイナス40%、ペーパーレス化がマイナス49%と、大きく削減することにつながりました。

固定席で部門ごとのコミュニケーションが中心であったところから、場所を問わず組織を超えたスピーディーなコラボレーションができたことが要因としてあります。

そして、このような効果を出すために一番活用したのが、ITツールになります。実際に日本マイクロソフトがどのようにテクノロジーを活用して、働き方を変えてきているのかご紹介します。

日本マイクロソフトの働き方改革に貢献している、代表的な2つのツール

冨士野氏:今回は、2つのツールの事例をご紹介したいと思います。

その1.Office 365 SharePoint

冨士野氏:まずは、さまざまな情報をクラウドで共有・管理できる「SharePoint」です。

作成中の資料をSharePointにアップするとチームメンバーで共有でき、そのファイルを直接複数のメンバーでリアルタイムに共同編集作業をすることができます。

弊社で資料の編集作業をする時は、常に1つのファイルを同時に開いて共同編集をするスタイルをとっています。

ですので、「誰かが資料をアップデートして、それをメールに添付して共有して、また次にそのファイルを受け取ったメンバーがアップデートして、メール添付して送る・・・」「Ver1、Ver2、Ver2.1、Ver2ファイナル・・・。どれが最新のファイルなんだっけ?」といったことを防ぐことができます。常に最新のものを共有する事ができる状態になっています。

このような小さな変化を少しずつ積み重ねていくだけで、どんどん大きな効果となっていきます。実際に全体の作業時間が半分になったという声も出ています。

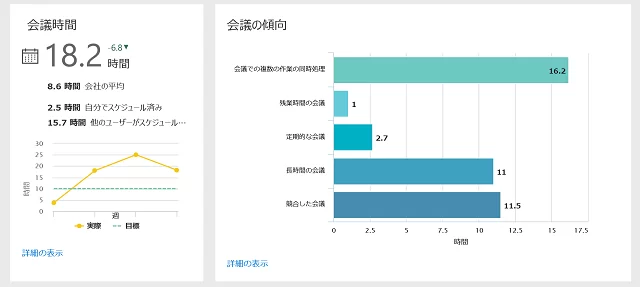

その2.MyAnalytics(マイアナリティクス)

冨士野氏:社員の働き方を可視化でき、さらにAIがサポートしてくれる、MyAnalytics(マイアナリティクス)というツールも大きく役に立っています。

簡単に言いますと、蓄積した日々の働き方に関するビックデータをAIが分析をして、働き方改革の示唆を与えてくれる。そういったサービスです。社員の1週間の働き方を、大きく以下の4つに分けて可視化してくれます。

【MyAnalyticsで見れる4つのこと】

- 総会議時間の可視化

- メールの送受信の時間の可視化

- 集中して作業した時間の可視化

- 残業時間の可視化

たとえば会議で言えば、「先週、いつもより会議の時間が多かったな。もう少し効率化しなきゃいけないな」と振り返ることができます。

さらには、以下のように会議の中身を分析することもできます。

- 会議における複数の作業の同時処理これはいわゆる「内職」です。打ち合わせ中に自分がどれくらい内職をしていたのかを見ることができます。

- 残業時間におこなわれた会議通常の勤務時間後にどのくらい会議をしていたかをカウントしてくれています。

- 長時間の会議これは1時間を越える会議を「長時間」とカウントしていますが、どれだけ長い会議をおこなっていたかがわかります。

- 競合した会議自分が参加した会議の他に、参加しなければならない会議がどれくらいあったかという会議の中身を見ることができます。

このような会議のチェックが多ければ多いほど、「ムダな会議」となり、効率化に向けて動くことができます。

このような会議のチェックが多ければ多いほど、「ムダな会議」となり、効率化に向けて動くことができます。

また、「誰とやり取りしていたか」という時間を見ることもできます。「上位20名の共同作業者」が可視化され、その相手とやり取りした総合計時間と、会議に占める時間。それとメールの既読率、相手から送られてきたメールを自分がしっかり読めているかどうか。このようなことをみることができます。

やり取りしたメールの送受信の総時間の他に、自分が送ったメールが相手にどれくらい読まれているかという相手の既読率を見ることもできます。

さらに、「一別」「拾い読み」「既読」など、相手がメールを開いて、しっかりと読まれていたのかどうかまで分析してくれます。

そもそも既読率が低いようであれば、「もしかしたらメールを読んでくれていない。別のコミュニケーションの方法が効率的かもしれない」という気づきにつながるかもしれません。

そもそも既読率が低いようであれば、「もしかしたらメールを読んでくれていない。別のコミュニケーションの方法が効率的かもしれない」という気づきにつながるかもしれません。

このように、自分が上手くいかなかった部分をこのMyAnalyticsを通じて可視化して気づくことで、改善アクションを取っていくことができます。

そして、一番AIの要素が強いと感じる部分は、

「あなたはこのMTGに義理で招待されてませんか」「○○さんが開催した会議で、あなたはよく内職をしていますよ」「○○さんとのやりとりを1週間のうち34%していました。もう少し効率化できるかもしれません」

という、働き方の改善につながるコメントが出るようになることです。AIが一週間の働き方を分析して、コメントしているんです。このコメント機能は日々進化しており、より的確な指摘をしてくれるようになります。

現在、このMyAnalyticsは全社員が使っていますが、人事、ファイナンス、マーケティング、営業、この4部門で2017年の2月~4月の間で効果計測をしてみました。

その結果3ヶ月間で、最終的に4部門合計で3,580時間もの削減ができています。これをそのまま弊社の社員全体で2,000人に置き換えて、かつ1年間においてMyAnalyticsでの改善活動をしていくと、なんと約7億円相当の業務時間の削減ができるのです。

以上になりますが、今日お話しさせていただいたのは、基本的には自社ベースの事例の取り組みになります。そのため、全ての規模のお客様に当てはまるものかというと、そうである部分もそうでない部分もあると思います。

少しでも持ち帰っていただけるような、何かヒントになるようなものがあったら幸いでございます。

第2部:働き方改革に取り組んだ、創業42年以上経つ中小企業の事例

登壇者紹介:松嶋 活智|日本マイクロソフト株式会社 パートナーマーケティング統括本部 ソリューションマーケティング本部

化学系部品メーカーでの研究開発、コールセンターのアウトソース企業でのアカウントマネージャーなどを経て、2007年日本マイクロソフト株式会社 (入社時点はマイクロソフト株式会社) に入社。サポート部門やソーシャル リードを歴任後、中堅中小企業向けの Office 365 のマーケティングを担当。現在は、Office 365のパートナー マーケティングを担当。

松嶋氏:今日は人材確保経営効率化を実現した中堅中小企業の働き方改革最前線についてお話しさせていただきます。

ビジョンから落とし込んだ働き方改革を実施することが成功につながる

松嶋氏:働き方改革がここまで重要視されるようになってきた背景には、社会の変化が大きくあるのではないかと思っています。

「ヒト・モノ・カネ」が重要な経営資源とよく言われますが、高度経済成長期ですとか少し前までの世界では、この3つともが重要な経済資源だったんです。

しかし、現在では特にヒトの重要性が増してきています。ですので「従業員エンゲージメント」を意識して、人に対してもっと投資していこうというトレンドが来ているように感じています。

そんな中、働き方改革に関してよく聞く質問が、「どうやって始めたら良いでしょうか?」「どうやって進めたら良いでしょうか?」「何で働き方改革は必要なのですか?」という内容です。そして、「実施が進まないまま時間だけが経ってしまう」という話をよくいただきます。

働き方改革を成功している会社は何をやっているのか。会社のミッション、ビジョン、バリュー、戦略、戦術、リソースがあって、そこに沿った上で働き方改革にまで落としています。

ミッションがあってそのための戦略があって、その上で「残業を減らすという戦術」を実践するために働き方改革をするという意識があれば、納得感はあると思います。

しかし、いきなり「経営戦略として働き方改革を取り入れて、残業を減らす」という流れになると、違和感が出てくるのではないかと思います。

日本綜合経営協会が働き方改革に取り組んだ理由とは?

松嶋氏:実際の働き方改革の事例についてご紹介したいと思います。

日本綜合経営協会という企業様で、創業から42年以上経つ、社員規模が15名という老舗の中小企業です。実は、日本で初めて講師派遣を始めた会社でもあります。

こちらの会社は、実は社長様が変わっているのですが、交代したあとの3年間で働き方改革を実施して、多くの成果を出されています。

右の2つの経営者として非常に好ましい内容で、左側の給与が上がるという項目は社員にとって非常に嬉しい内容となります。

では、そもそもなぜ、働き方を実施しようと考えたのか、その経緯をご説明します。

まず、日本綜合経営協会様は、非常に売り上げが安定していて利益もずっと出ていました。平均年齢55歳、社歴も10数年から30年の熟練の方が多くいらっしゃるので、何もしなくてもオペレーションはうまく回っていきます。しかも、無借金経営なので非常に安定しています。

しかし、新しい社長様になったときに、「向こう100年間永続するための企業経営をしていきたい」という新しいミッションを打ち出しました。

そして、その実現に向けて動いていく際に、「ヒト・モノ・カネ」の部分でいくつかの課題が浮き彫りになってきたのです。

- カネ

お金については無借金経営ということもあり、しばらくはおそらく問題がない。 - モノ

物についても、毎年同じお客様からオーダーをいただけており、関係性が強いため、しばらくは問題ない。ただし、100年という期間で見ると、当然にどうなっているかは分からないため、投資が必要である。 - ヒト

人に関しては、平均年齢が55歳ということもあり、5年後は問題ないかもしれないが、10年以上見据えたときに今のままでは難しい。

このように、新しい社長様が課題に感じた部分は「ヒト」です。

今まではオペレーションに特化して、毎日のオペレーションを回していくことに集中していた仕事内容から、新しい商材、新しいビジネスをつくっていける人を育てていく必要があると、ヒトにフォーカスするようになりました。そうするとまず、人材の確保が重要になります。

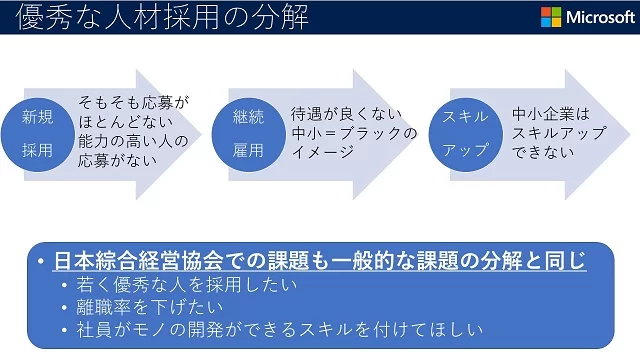

現在は、人材の確保が非常に難しくなってきています。で、人材の確保についてはさまざまな観点があるかと思いますが、分解してみると大きく3つに分けられると思っています。

また、新規採用に関しては、しばらくはまったく応募が来なかったとのことです。15名の中小企業よりも他にもっと良さそうに見える会社は数多くあり、そちらへ流れてしまうと。

また、待遇も大手に比べれば給料は高くありません。スキルアップに関しても、大手に比べるとそこまで充実したプログラムがあるわけではありませんでした。

働き方改革に向けて取り組んだ具体的な内容とは?

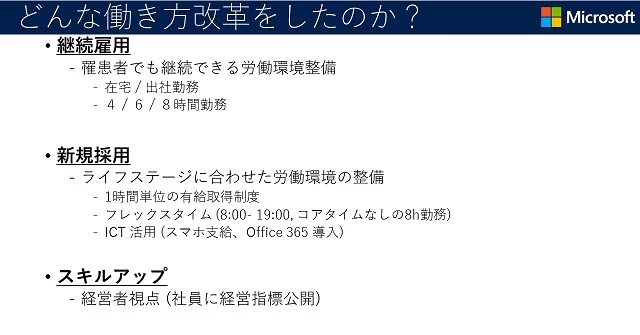

松嶋氏:では、そういった現状から、どのような働き方改革を実施したのか。大きくは以下のような内容になります。

まず、社員のライフステージに合わせた労働環境の整備をしました。ワークライフバランスやワーキングマザーなど、ライフステージが変わっていく中でも柔軟に働ける環境をつくっていきました。

さらにテレワークの導入です。今は、コールセンターも在宅でできるようになってきている時代です。IP電話とクラウドの活用により、会社にいてもいなくてもほとんど関係ないという環境がつくれるようになってきています。

これが新規採用にとって、1つ大きなメリットとなりました。実はこの会社、今もほとんどの社員が女性の方なのですが、ライフステージへの意識が高い女性の方はこういったものを意識されて、応募がかなり多くなったという事です。

継続採用に関しては、こちらは働き方改革のきっかけになった方の事例になるのですが、がんと闘病されている方がいて、その方が「治療をしながら働きたい」ということで、テレワークの制度と、時短勤務制度「4、6、8時間、どの時間で勤務しても良いです」という制度をつくりました。

8時間だと基本給の100%、6時間だと基本給は75%になります。時短だと基本給は下がりますが、日本綜合経営協会様は賞与があり、時間に限らずパフォーマンスを出した社員には多くの賞与がもらえるようになっています。

スキルアップの部分では、「経営者視点を持ってほしい」という想いがあります。経営者の方はみなさんよく言われます。では、日本綜合経営協会様はどのように実践しているのか。

ほとんどの経営指標である過去20年分の決算書を社員が全部見れるようになっており、社長の給料も見える化しています。ですので、会社が儲かっているかどうかすぐに見られるんです。

そのため、自分はもちろん、周囲や会社がどのように動くと、どのくらいのインパクトになるのか、全て見られるようになっています。これをやることによって経営者視点がだんだん上がってきて、新しい提案っていうのが増えてきたとのことです。

働き方改革で意識した「トップダウンとボトムアップの融合」

松嶋氏:働き方改革で意識したことは何か。まず、「トップダウンとボトムアップのバランスをかなり重要視した」とおっしゃっていました。

「トップダウンで進めていくことは重要だが、現場が何をしていて、何を求めているかは千差万別で、経営者がいくら細かく見ていても分からない」

ですので、トップダウンで進めて、その次はボトムアップが起きるまでじっと待ったとのことです。

「しばらく待っているといくつかの意見が出てくるので、出てきたところをすぐ引き上げます。トップダウンとボトムアップを融合するという事で、働き方改革が進んだんです」という話しをいただいております。

実際に、日本綜合経営協会様が働き方改革で取り入れた時短勤務、フレックスタイム制度は、段階を経て導入しています。ニーズが上がってきた段階で検討、導入しているのです。

働き方改革で、いきなり全部を導入すると難しいと思うので、日本綜合経営協会様はニーズが上がってきた中で重要度が高いものから取り組むようにしています。

一番分かりやすいのが、有給消化が1時間単位でできる制度です。こちらを導入した背景は、「市役所に行きたい」などという声があった時に、半給ではなく、もっと細かく1時間単位で取れるようにすることで、有給を無駄にすることなく活用できるというところからきています。

まとめ

松嶋氏:働き方改革は、経営、社員お互いにとって良いものでないと、間違いなくうまくいきません。ですので、トップダウンとボトムアップの融合が必要になってきます。

「100年続く企業をつくりたい、そのために働き方改革を実行します」と、ビジョン、戦略、戦術に沿って、日本綜合経営協会様は働き方改革を進めています。ここがないと、議論したときに軸がぶれてしまうのです。

ビジョンから落として働き方改革を実行することは難しいように見えますが、どの会社にもビジョンはあってそのために経営をしているかと思います。

ビジョン達成に向けた課題を解決していくために働き方改革を取り入れる。かつ、それに同意してもらえるように社員からのボトムアップにも積極的に耳を傾ける、これが働き方改革の本質ではないでしょうか。

その結果として、日本綜合経営協会様のように、社員が満足して経営者も満足して経営指標が良くなりながら、社員のスキルアップもしくは経営的視点が持てるような形に進めていけるのではないかと考えております。

【イベント概要】

- 「中堅・中小企業向け「経営課題としての働き方改革」

- 主催:日本マイクロソフト株式会社

- 日時:2017年9月5日(火)13:00~15:00

- 場所:日本マイクロソフト株式会社 品川本社 31F セミナールーム