「OKR」という目標管理のフレームワークを導入しようと考えている企業もあるでしょう。これはGoogleやIntelといった企業が導入し、高い成果をあげたことで現在注目されています。

しかし、多くの企業で導入が進んだものの、うまく浸透しない、続かない、という声をよく耳にします。実は、それらはOKRを設定する際に、あるポイントを押さえることができていないからなのです。

今回はOKRについて紹介するとともに、設定の際の注意点とポイントについて説明します。OKRの導入に成功した企業の具体例についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

1. OKRとは?

まずは、OKRの基本を理解しておきましょう。

1-1. OKRとは「目標管理の方法」

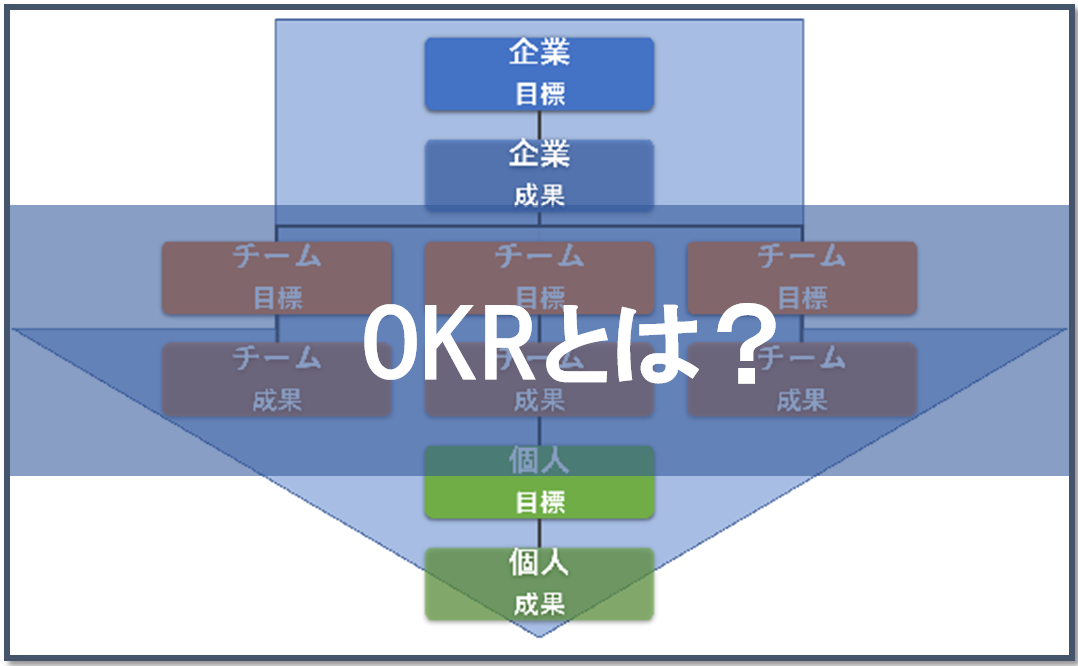

OKRは「Objective and Key Result」の略称です。企業や個人が向かうべき方向性とやるべき作業を明確にすることで、目標を管理するためのフレームワークのことを指します。Objectiveとは目標、Key Resultとは目標達成を判断するための成果という意味です。

設定の方法はいたってシンプルです。上の図のようにまず企業の目指す目標やビジョンを設定します。そしてそこに到達するために必要な成果を挙げ、そこからチームの目標、そして社員の目標へと落とし込んでいきます。

誤解されやすいのですが、OKRの目的は従業員の評価をすることでもタスクを社内で共有することでもありません。目的は従業員のモチベーション向上です。

また特徴として簡単に達成できないような高い目標を設定します。あえて達成難易度の高い目標を設定し、その目標に向かって取り組むことで、通常以上の成果を出すことが OKR の狙いだからです。

OKR を使用すると、チームは大きな目標を見据えて業務に専心するようになるため、たとえ目標を完全には達成できなくても、予想外の成果をあげられるようになります。

1-2. OKRとKPI・KGI・MBOとの違い

目標設定の際によく登場する言葉として、KPI・KGI・MBOなどがあります。つい混同してしまいがちですが、それぞれに特徴があり、目的や設定手順も異なります。

それぞれの言葉の特徴を知り、OKRとの違いをおさえたうえでしっかりと使い分けるようにしましょう。

1-2-1. KPI(Key Performance Indicator)とは

KPIとは「Key Performance Indicator」の略称で、重要業績評価指標を意味します。KPIは目標に対する進捗をチェックするための指標です。

OKRはあえて目標を高く設定することで組織のモチベーションを向上させるための指標です。そのため、OKRの目標は高く設定することが求められ、進捗は60%~70%であることが理想とされています。

一方、KPIの場合は進捗の確認が目的なので、目標設定は現実的である必要があり、進捗は100%であることが理想です。

1-2-2. KGI(Key Goal Indicator)とは

KGIとは「Key Goal Indicator」の略称で、重要目標達成指標のことを指します。これは売り上げや顧客数のような具体的に数値で表された最終目標のことです。「今期の売上をいくら達成する」というように明確に設定することで、チームがこの目標に対してどう達成するかを確認することができます。

KPIと併用して使うことで、定めた目標が実際にどの程度達成されているのかをチェックすることが可能です。そのため中間地点の評価指標であるKPIが達成されなければ、最終目標であるKGIは達成できないことになります。

1-2-3. MBO(Management By Objective)とは

MBOとは目標管理のことを指し、「Management By Objective」の略称です。これはOKRと使用目的が異なります。OKRは設定することで組織全体を活性化させることが目的である手法なのに対して、MBOは1年ごとの業績に基づいて社員を評価することが主な目的です。

企業の人事管理をより強化するための手法なので、OKRのように評価は数値のみではなく定性的なものを取り入れることもあります。また、チームや企業のなかで進捗を共有するOKRに対して、MBOは個人で管理することを前提につくられています。

それぞれの目的やメリットなどは以下の表を参考にしてください。

| 目的 | 達成基準 | チェック頻度 | 共有範囲 | メリット | |

| OKR | 企業全体のモチベーション向上 | 60%~70% | 月1回~四半期に1回 | 全社 | 企業の目標の共有 |

| KPI | 目標に対する進捗確認 | 100% | ― | 部署ごと | PDCAサイクルの促進 |

| KGI | 具体的なゴールの認識 | 100% | 年に1回 | 部署ごと | 業務の明確化 |

| MBO | ノルマによる人材管理強化 | 100% | 人事次第 | 社員と上司のみ | 従業員のスキル向上 |

1-3. OKRが注目されている背景

社員のモチベーション向上が重要視されていることは、OKRに注目が集まる理由のひとつです。少子高齢化による労働力不足が進むなか、企業は少ない人員で大きな成果を出さなければなりません。そこでOKRを実施することで社員と企業の足並みを揃え、目標達成を目指す企業が増えてきているのです。

また、社員の多様化が進んでいることもOKRが注目されている理由といえるでしょう。異なる考え方をもつ社員を導いていくことは簡単ではありません。企業全体で目標を共有できるOKRを活用して、多様化やグローバル化を進める企業も増えてきています。

2. OKRを導入するメリット

ここからは、「なぜOKRが必要なのか」を説明するために、OKRのメリットを紹介します。

2-1. 企業の向かう方向性と社員の方向性が合致する

OKRはまず企業の目標を設定することで、そこから社員一人ひとりの目標に落としこみます。そのため、企業の持つビジョンと社員一人ひとりの活動が一致し、組織が一丸となって企業の目標のために活動できるようになります。

OKRを導入することで目標を効率よく達成し、企業の成長につなげることができるでしょう。

2-2. コミュニケーションがスムーズになる

社員全体が共通の目標を目指しているので、チームや社員間のコミュニケーションがスムーズになります。また、お互いの目標を共有しているためサポートや連携もおこないやすくなるでしょう。

情報共有の効率化や組織力の強化も期待できます。

2-3. モチベーションが向上する

社員のモチベーションが向上することもOKRの大きなメリットです。OKRを導入すると、進むべき方向や取り組むべき業務が明確になるため、具体的な行動を起こしやすくなります。

また、自分が会社の目標達成に貢献していることを実感しやすくなるため、モチベーションやエンゲージメントが向上するでしょう。

2-4. 社員のやるべきことが明確になる

社員やチームそれぞれに設定されている目標を達成することは重要です。企業と社員でビジョンを合致させることで、業務の優先順位が明確につくようになり、社員が目標達成のために効率的に行動できるようになります。

2-5. 難しい課題にチャレンジできる

OKRを導入する場合、報酬制度とは切り離して運用することが一般的であるため、達成するのが難しい目標を設定することが多いでしょう。その結果、難しい課題にチャレンジする意識が高まり、社員の成長を促せます。組織全体が活性化することも期待できるでしょう。

OKRの基本がわかる

目標設定のフレームワークは様々あるため、どんな方法を用いるか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

従業員のモチベーションを高い水準で保つための目標設定であるOKRについて、基礎知識や実際の運用方法についてをまとめた資料をお配りしています。

OKRの導入を検討している方が是非こちらからダウンロードしてご覧ください!

3. OKRの実施手順

OKRでは、目標に対して指標が3つ以上設定される基本のスタイルを用います。まずは大きな組織のOKRを設定し、その後、小さな組織のOKRを定めていきます。

まずはObjectivesとして大きな目標を立て、次にKey Resultsとして具体的な数値を含む個々の目標を設定しましょう。設定したOKRは社内で共有し、必要に応じてフィードバックや修正をおこないながら運用するのが効果的です。

OKRの具体的な手法や実践方法は以下の通りです。

3-1. 企業ObjectiveとKey Resultsの設定

OKRを実施の際にはまず、企業Objectivesを設定します。目標は、容易には達成できないものの期限内に達成の見込みがあるものを選びます。明確かつ具体的な目標を定めることも大切です。

企業Objectivesは複数あっても問題ありませんが、多くとも5つ以内にしておきましょう。目標が多すぎると従業員に負担がかかるうえ、個々の目標への集中度も下がってしまいます。

ハイレベルな目標と、必ず達成すべき目標の2つを設定するのも効果的な手法です。

続いて、Key Results(KR)を設定していきましょう。KRはObjectivesをどれだけ達成したかを把握するための定量的な指標となります。そのため、KRは数値で表せるようにするのが原則です。売上○%アップ、新規顧客○名獲得など、数字を使った具体的な指標を設定しましょう。また、残業時間を○時間短縮するといった目標を設定する例もあります。

1つのObjectivesに対してKPIは3つ以上設定します。定量的かつ生産性に対する意識変革につながりやすい項目を用意することが大切です。

3-2. OKRの実施

OKRを設定したあとは、社内や部内で共有する機会を設けましょう。目標が適切なレベルに設定されているか、個々の目標同士に矛盾がないかといった点を検証することが重要です。

また、設定したOKRは社内の共有フォルダに保存しておきましょう。すべての従業員がアクセスできる場所にOKRを保存すれば、こまめに確認しながら業務を進めていくことが可能です。

別の部署がどのようなOKRを設定しどう動いているのかをリアルタイムで確認できれば、部署間のやり取りもスムーズになります。

OKR実践中には定期的な面談をおこない、必要に応じてOKRの見直すことも重要です。方向性のズレを修正する機会を設けることが、業務効率化や収益アップにつながっていきます。

3-3. OKRの評価

OKR期間終了後は、達成度の評価をおこないます。なお、1つのKRに対して採点をするので注意してください。

OKRの評価方法は以下の通りです。

- KRごとの達成度を採点する

- スコアは0.0~1.0、もしくは%でつける

- KRのスコアの平均がOのスコアになる

スコアが60~70%程度なら、順調と判断することができます。評価が低かったOKRは次回以降に持ち越すことも可能で、他のOKRと調整しながら次のサイクルに移行します。

なお、OKRは採点をしないほうがいいという意見もあります。なぜなら、従業員の人事評価に影響してしまう可能性があるからです。

本来、OKRは人事評価の指標ではありません。OKRはあくまでもロジカルな目標設定を可能にするものであり、エンゲージメント向上が目的であることを覚えておきましょう。

4. OKRにおける目標設定の具体例

ここでは、代表的な職種における目標設定の具体例を確認しておきましょう。

4-1. 人事職

人事職の場合、新しい人材の採用や人材育成に関する目標を設定するとよいでしょう。どのような人材を採用するか、どのような育成方法を実施するか、といった具体的な項目を盛り込むことがポイントです。

以下のような目標を設定するとよいでしょう。

- 目標(O):1年以内に新規商品の企画部門を新設する

- 達成指標(KR):企画部門に必要な人材を10人以上採用する

4-2. 営業職

営業職のOKRには、具体的な数値を盛り込みましょう。売上や成約数などを設定することで、社員のモチベーションアップにつながります。ただし、プレッシャーが大きくなりすぎると社員がストレスを感じるため、状況に応じて適切な数値設定にすることが大切です。

- 目標(O):1年以内にライバル企業の売上に追いつく

- 達成指標(KR):毎月新規契約を10件以上獲得する

4-3. 技術職

技術職の場合は、商品の品質や作業の効率化などを目標にするとよいでしょう。数値目標を設定するのが難しい場合は、クレーム数や不良品率などを取り入れるのがおすすめです。

- 目標(O):顧客に愛される商品を開発する

- 達成指標(KR):不良品の発生率を3%以下に抑える

5. OKRでよくある4つの失敗

OKR で明確な目標を設定し、成果指標によって達成度合いを測れるようになると、チームのモチベーションが高まります。同時にチームの雰囲気も良くなり、より継続的に集中してOKRにも取り組めるようになるでしょう。

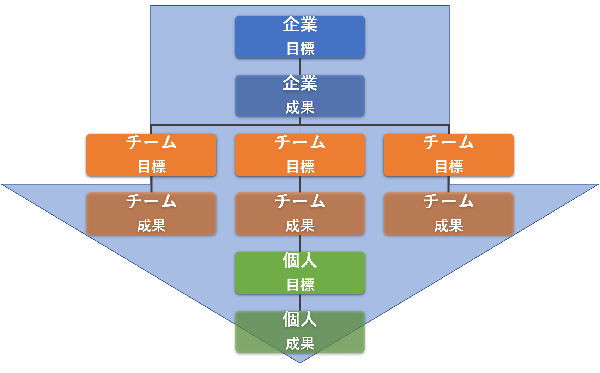

一方で、設定した OKR が不適切な場合、チームの心理が現状維持に傾くおそれがあります。OKRがうまく続かない主な原因として、以下の4つが考えられます。

5-1. 目標設定の基準が低い

労力と価値の観点から順位の低いものが OKR に含まれていれば、それは現状維持を目標に定めただけだといえます。

OKRのおいては、モチベーションを向上させるために達成予想よりあえて少し高めに目標を設定することが基本です。目標の 60~70% の達成率が理想とされており、100%達成の場合は目標設定が低かったと判断します。

また、それが常に優先すべき事柄であれば、OKR の目標を複数の四半期をまたいで設定し続けても問題ありませんが、チームが効率を向上させていくためには、成果指標を常に発展させていくことが必要です。

5-2. 目標の価値が低い

OKR では、明確なビジネス上の価値を示すことが不可欠です。設定した目標の価値が低いと、たとえそれが完全に達成されたとしても組織に大きな変化は生まれません。

もし目標は達成しているのに組織に直接利益がもたらされないようであれば、具体的な利益に焦点を絞って 「OKR」 を作り直してみましょう。

5-3. 目標に対する成果指標が不十分である

成果指標を決める際は、目標を達成するために必要なことはすべて成果指標に盛り込まれている必要があります。もしできていない場合、成果は順調に達成しているのに目標がイマイチ達成されない、といった思わぬ失敗が起きてしまう可能性もあるでしょう。

また、目標達成の対しての成果把握が十分にできていないと、OKRのスケジュール遅延に気付くことが遅れてしまいます。

5-4. 透明性が確保されていない

透明性が確保されていないこともOKRで失敗する理由のひとつです。OKRを導入するなら、設定した目標はもちろん、達成状況なども含めて社員へ公開するようにしましょう。

設定した目標を共有していない場合、社員の進むべき方向が明確にならず、モチベーションも向上しません。また、目標の達成状況を公開しなければ、社員は自分の貢献度合いや今後の改善点を把握できないでしょう。

5-5. 失敗するリスクが高い場合はルーフショットを選択する

OKRには「ムーンショット」と「ルーフショット」の2種類があります。

ムーンショットとは、月にまで届くほどの非常に高い目標を設定することです。この場合、60~70%を達成度の目標としますが、ムーンショットの場合、目標設定が高すぎて最初から「達成できない」と思い込み、パフォーマンスが低下してしまう恐れがあります。

一方、ルーフショットは屋根ほどの高さを意味し、頑張れば達成できる目標のことです。この場合は、達成度100%で成功、それに満たない場合は失敗と判断します。

以下のようなケースに該当し、OKRの導入に不安を感じる場合は、ルーフショットから始めるとよいでしょう。

- 初めてOKRを導入する場合

- MBOなど他の手法から切り替える場合

- 目標達成に慣れていない、もしくは従業員に目標達成することを体験させたい場合

6. OKRにおける目標と成果の設定ポイント

実際にOKRを導入するときには、どのようなことに気をつけて導入するべきなのでしょうか。ここからOKR運用のポイントについて説明します。

実際にOKRを導入するときには、どのようなことに気をつけて導入するべきなのでしょうか。ここからOKR運用のポイントについて説明します。

6-1. O(目標)設定のときのポイント

先程も紹介しましたが、目標があまりにも高すぎると「完璧にできなくてもよい」という意識が浸透し、むしろパフォーマンスを下げてしまうことがあります。

抽象的でも構わないので「達成することでワクワクする」といった動機づけにつながる目標であることが重要です。そのため高すぎず、また簡単すぎないように注意して設定しましょう。以下では、目標を設定するときに気をつけるポイントをまとめました。

【目標を設定するときのポイント】

- 「この機能を追加する」など、到達点や状態を示していること

- 魅力的で達成したらワクワクするような目標を設定すること

- 客観的かつ明確で目標が達成されたかどうか、見て明らかであること

- 企業の目標や、他のチームの目標などと整合性がとれていること

- 3〜5個程度であること

6-2. KR(成果)設定のときのポイント

目標が設定できたら、次は目標の達成度合いを測るために指標を決めます。目標と違い、成果は数値で表せるような明確なものを設定しましょう。

また、設定する指標は、普通にがんばれば達成率が70%程度になるような難易度にすることが大切です。できるだけ限界ぎりぎりの数値にすることによって、成長が促進されていきます。

【指標の設定のときのポイント】

- SMARTに則っていること

- 実現すれば目標達成に直接結びつくことが見てわかるような指標であること

- 達成の可能性が60%から70%であること

- 作業内容ではなく、あくまで目標の達成を測るための指標であること

- 1つの目標に対して、3〜4個程度の指標であること

SMARTとは明確な目標設定をするときに重要とされている5つの要素のことです。それぞれについてまとめました。これらに注意して設定することで、絵に描いた餅で終わることなく取り組むことができるようになります。

誰が見てもわかるような明確な表現を使っていること

・Measurable=測定可能な

数値を用いて定量化することで目標の達成度合いが本人も上司も判断できること

・Achievable=達成可能な

願望や希望ではなく、現実的な内容であること

・Related=経営目標に関連した

自分が属する部署の目標、そして企業の目標に関連する内容になっていること

・Time-bound=時間制約がある

いつまでに目標を達成するか、その期限がきちんと設定されていること

7. OKR導入企業の具体例

最後に、OKRを導入した企業の事例を紹介します。

| 企業名 | 導入の時期や特徴 |

|

|

| メルカリ |

|

8. OKRを導入して従業員・企業の成長を図ろう!

今回は、OKRの意味や他の手法との違い、具体的な実施方法について解説しました。繰り返しになりますが、OKRは目標をあえて高く設定することで、それを達成しようと盛り上げるための手法です。OKRが適切におこなわれるとチームのモチベーションが上がり、生産性も向上します。

目標設定は具体的に「何を目指すために」「どの成果を」「どれだけ」「いつまで」に出すのかを明確に決めることが重要です。OKRをおこなう際にはこれらの点に気をつけて設定しましょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。