人手不足が年々顕著になり、業務においてリソースの確保が以前より難しい状況です。そこで注目されているのが、「BPO(Business Process Outsourcing)サービス」です。

今回はBPOサービスの特徴、選ぶ際のポイントや料金相場などを解説していきます。「BPOサービスについて正しい知識を身に付けたい」という方や、「BPOサービスにはどのようなサービスがあるのか知りたい」という方はぜひご覧ください。

目次

1.BPOサービスとは

BPOとは、Business Process Outsourcingを略した言葉で、企業のコア業務を継続的に外部の専門業者に委託することです。

この委託を受けて実際に仕事をする業者をBPOサービスと言います。BPOサービスは別名、業務プロセスアウトソーシングといわれることもあります。

1-1.BPOサービスを導入する目的

BPOサービスは主に人事、総務、経理、コールセンターなどの領域で活用されているケースがよく聞かれます。

なぜBPOサービス導入に注目が集まっているのか、サービスの目的と共に解説します。

①外部委託などによるBPOサービスの活用

参照:コールセンターの平均費用と料金相場|早見表つき【2021保存版】

BPOサービスでは、給与計算や経費精算、データ起こしや単純なオペレーション作業など、ビジネス上必要となるサービスの利用が多くなっています。依頼する企業は実施するエリア、会社の実績や体制・所属スタッフの保有スキルなど、さまざまな特徴を持つ企業の中から最適な会社を選択し、委託することができます。外部のBPOサービスを活用したほうが、人材派遣会社に依頼するよりも結果コスト削減になることもあるため、需要が高まっています。

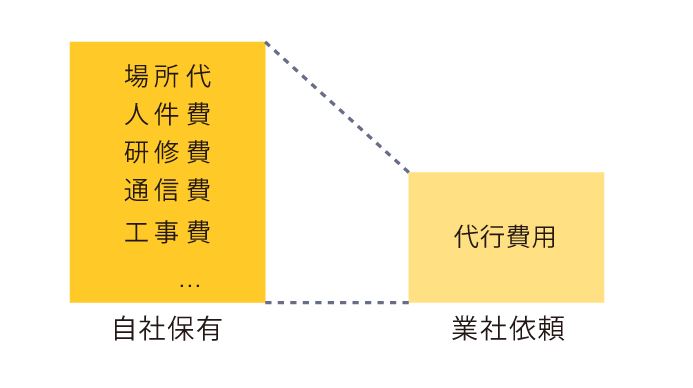

例えば、コールセンターの場合には、派遣スタッフを採用する必要性を感じてはいるが、イニシャルコストや月々の人件費は抑えたいと考えているとします。このような場合には、業務委託先としてコールセンター代行会社を利用することをおすすめします。

|

コールセンターを内製化する際のコスト |

|

| 設備管理費 | 人件費 |

| 場所代・通信費・工事費・電話機費用など | 人件費・採用費・教育費・研修費・福利厚生など |

上記のようにさまざまな費用がかかる中で、代行会社に委託することでコストや導入にあたっての工数の削減ができることなどを理由に、BPOサービスの需要が高まっています。

②人材派遣などによる外部人的リソースの活用

現在人手不足により、派遣会社に依頼する費用も高騰しています。また派遣の法改正もさまざまなものがあります。

たとえば特定労働者派遣事業者制度が2018年9月に廃止となったことや、2020年4月から施行された「同一労働同一賃金制度」も理由としてあげられます。特にここ数年でBPOサービスが大きく注目されるようになったのは「同一労働同一賃金制度」が要因だと言えるでしょう。

派遣スタッフを雇う際の人件費や設備費含むあらゆるコストに対し、BPOサービスを導入した方がコストを抑えられるケースがあるため、コストメリットの観点からも注目されています。

1-2.アウトソーシングとの違い

BPOとよく混同されるワードとして、「アウトソーシング」が挙げられます。

アウトソーシングは、一般的に人手不足を補うための外部委託であり、単純作業などが中心でした。BPOサービスは、アウトソーシングと比較して、ビジネスにおける専門的な業務を外部に委託するものになります。

業務改善や見直しが必要なら、BPOサービスの利用がおすすめです。

もちろん、業務の一部にフォーカスして外部委託したい場合には、その業務に精通したアウトソーシングの企業に委託することで、人員不足をまかなうことができます。

また、作業人員の補完という目的のアウトソーシングでは、基本的には定型の業務を決められた形に代理でおこなうということが前提となります。その他の業務に柔軟に対応してもらうことは契約外となることがあるためです。

一方で、「コスト削減や業務効率の向上といった経営的な課題も解決してほしい」「課題解決につながるよう、業務全体を見て改善策を提案・実行してほしい」といった、コンサルティングも必要としている場合には、該当する業務のBPOサービスを提供しているプロ集団への委託をおすすめします。

自社の人員や経費をコア業務へと集中でき、なおかつ、業務効率も以前より高めて、企業全体の生産性が上がるといった効果を得ることができます。

1-3.BPOサービスの種類

BPOサービスの対象となる業務領域について具体的にご紹介します。BPOサービスはノンコア業務と呼ばれる、企業活動において直接利益に繋がらない業務を代行するサービスをいいます。ここでは領域ごとにBPOサービスでの対応が可能な業務を整理します。

総務部門

総務部門でBPOサービスの対象となる代表的な業務は、受付業務・備品管理などの事務作業です。どのような企業にも共通して存在する業務のため、多くのBPO事業者が業務領域の対象としています。

人事部門

人事部門の業務の場合、主に労務管理などの内部向け業務と、採用などの外部向け業務に分けられます。BPOサービスでは、どちらの業務も対象として対応可能な事業者が存在します。従業員の給与計算や社会保険・年末調整・福利厚生の手続き、採用活動の代行などがあげられます。

採用活動の代行に絞ったサービスには、「RPOサービス」があります。RPOサービスでは、採用手法の選定やスカウト配信代行などをおこなっています。

経理部門

経理部門では、経理業務に関するデータの入出力や取引先への請求・支払業務、予算管理や債権・債務の管理、決算業務や利益・収益の集計など、ほぼすべての業務がBPOサービスの対象となります。

マーケティング部門

顧客管理から市場動向の調査まで、マーケティング部門の業務を委託することができます。課題を明確にした上で、的確な解決方法を提供してくれます。また近年、多くの企業が取り入れているマーケティングオートメーションの導入・運用のサポートなどもあわせておこなうサービスもあります。マーケティングという専門部隊を持たない企業にとっては、専門的な視点でアドバイスをしてもらえる点でおすすめです。

コールセンター部門

お客様からの電話やメール対応などのインバウンド業務や、こちらからお客様に電話やメールで連絡し、販売促進やデータ収集をおこなうアウトバウンドが業務あります。派遣社員やアルバイト社員で対応することもありますが、人件費がかさむことやセキュリティの問題などもあり、BPOサービスを導入する企業が増えてきています。

2.BPOサービスのメリット・デメリット

BPOサービスでどのような業務の依頼が可能かはイメージができたのではないでしょうか。続いてメリット・デメリットについてもご説明します。

2-1.メリット

①コスト削減と業務の効率化を図ることができる

業務を委託すると人件費を削減できますが、その反面委託費用も発生します。そのため費用がかかってしまうように感じますが、委託先は同様の業務を複数の取引先から請け負うことによるスケールメリットがあります。

また、業務の工数を見直したうえで事業者に委託することによって、業務を大幅に効率化することが可能になります。

②コア業務に優秀な人材を集中できる

売り手市場で人材不足が続く中、優秀な人材を確保することも難しくなっています。BPOサービスを活用することでノンコア業務を削減し、コア業務に優秀な人材を集中させることができます。結果的に売り上げにつながる営業や商品開発などに注力することができるようになります。

③専門性を身に付けられる

BPOサービスの事業者には、ノウハウや経験が蓄積されています。業務内容によっては、専門的なスキルや知識を持つ人材が担当するため、業務精度の向上が期待できます。

2-2.デメリット

①ノウハウを蓄積できない

専門性の高い業務を委託すると、自社にはノウハウが蓄積されていきません。そのため任せきりにするのではなく、BPOサービスを導入しても、業務分野に精通している人材を社内に確保しておく必要があります。

②業務を把握できないリスクがある

BPOサービスの導入時には、契約内容を書面で残しておくことが大切です。業務に関わる人に変更があると、企業にとってはリスクとなります。また、委託業務に関するレポートの定期的な提出を求める、定期的に事業者の担当者とミーティングを実施し、内容を記録に残しておくといった管理体制が重要です。

③組織の再編成に時間がかかる

BPOサービスを導入する場合、これまで社内でおこなっていた業務を外部に委託するため、各業務の管理体制や部署の変更が必要になります。

このような組織の再編成はすぐにできるものではないので、BPOサービス導入の際は、会社の体制をどのようにするか、事前に慎重に検討しましょう。

3.BPOサービスを導入する際に

ここからは、実際にBPOサービスを導入する際に知っておきたいポイントをご紹介します。

3-1.BPOサービスの業務フロー

BPOサービスの導入はこのように実行されます。

| 01|課題抽出 |

担当者様からのヒアリングをもとに、現状と要望を把握し、課題抽出をします。業務内容や課題に応じて、解決策を提案します。 |

| 02|業務設計 | 業務用件を満たし、効率的かつ実現可能な業務設計をおこないます。この際に業務全体の最適化を図ります。 |

| 03|業務実行 | 設計した業務をスケジュールに沿って実施します。 |

| 04|業務管理 | 運用開始後も、データ連携や業務報告を定期的におこない、改善点などをフィードバックすることで、継続的な業務改善をおこないます。 |

このように、BPOサービスにより労働生産性だけでなく業務コストの削減が可能となるケースもあり、BPOサービスが企業の「働き方改革」実現に向けて大きく寄与することは間違いありません。

3-2.サービス選定のポイント

BPOサービスを提供する事業者も近年増えており、さまざまな特徴の事業者があります。企業側から、どこに委託して良いのかわからないという声も多いため、おさえておくべきポイントをご紹介します。

①価格

BPOサービスの費用は依頼業者と業務領域により大きく異なります。パッケージ化されたものではなく、各社が内容によってカスタマイズし費用を算出するケースがほとんどのためです。必ず複数社に見積りを取った上で判断することをおすすめします。

②専門性・専門領域

おなじ「BPOサービス」の会社でも、得意分野は異なります。

自社で求めているスキルや専門分野を明確にしたうえで、サービスがそれに合致しているかをよく確認するようにしましょう。

③実績

実際にBPOサービスを導入するにあたり実績や専門性を確認しましょう。実績のある企業のほうが専門的なノウハウや経験も多く、得られる効果が高くなります。

④セキュリティ

BPOサービスは、自社業務の一部を委託するため情報漏洩のリスクやセキュリティの観点で安全な事業者なのかが極めて重要になります。BPOサービス業者の大半が、セキュリティポリシーを必ず持っているため提示してもらうことをおすすめします。

⑤企業規模

事業者の選定において見落としがちなポイントが、企業規模です。企業規模が大きくなるほどより多くの業務範囲でBPOサービスを受けられる可能性があります。 まずは限定的にBPOサービスを活用することも良いですが、後から他の領域にも広げていきたいという要望があれば、最初から企業規模が大きい企業を選ぶと良いでしょう。

3-3.料金の相場

最後に、BPOサービスの料金の相場をご紹介します。

料金や業務内容やエリアなどによっても異なることがありますので、あくまでも一例としてご参考にしてください。

(例)経理業務を委託する場合

| 売上高5億円未満 | 10万円~/月 |

| 売上高5~10憶円 | 15万円~/月 |

| 売上高10~15憶円 | 20万円~/月 |

経理業務の中でも記帳代行業務は、1仕訳あたり50円~100円が相場で、小規模であれば1,000円かからない場合もありますが、数百以上の仕訳数になると数万円ほどの価格になります。

給与計算の場合には、人数と単価の掛け合わせです。単価は単純な労働時間との掛け合わせであれば1,000円程度で行えますが、税金や社会保険まで含めれば2,000円程度かかります。

決算書の作成や法人税の申告の場合

費用は5万円から20万円までが相場と言われていますが、会計士などの専門家に頼むと、15万円から25万円程度が相場となります。

(例)営業代行を委託する場合

| 固定報酬型 | 50~60万円/月 |

| 成果報酬型(アポ) | 1アポ1.5~2万円 |

| 成果報酬(成約) |

売上の30~50% |

| 複合型 |

固定20~30万円 成果報酬:案件による |

営業代行の相場価格に幅があるのは、業務の難易度の差によるものです。テレアポの場合は費用相場も異なり、「固定報酬型」は月額20万円から30万円程度、「成果報酬型(成功報酬)」はアポ1件獲得当たり1万5,000円から3万円程度になります。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

いかがでしたでしょうか。

BPOの特徴を理解し、必要な業務を的確に導入すれば企業にとってメリットを享受できます。中でも、自社の労力を節約できるのは最大のメリットでしょう。

BPOサービスを成功させるためには社内全体でメリットを理解し、目的を共有した状態での導入がおすすめです。