少子高齢化による人手不足、働き方の多様化、雇用の流動化の高まりなどが加速してきており、その背景を受け、人事の役割はますます重要なものになってきています。

今回は、経済産業省の伊藤参事官にインタビュー。伊藤さんは、経産省の人材政策の責任者で、「働き方改革実行計画」の策定などに携わっています。

伊藤さんは、「人事が企業競争力のカギを握る時代になってきた」とおっしゃっており、本記事では、そのような時代背景に対して、これからの人事に求められる役割やスタンスは何か、伊藤さんのお考えやノウハウをまとめました。

是非、ご覧ください!

伊藤 禎則 | 経済産業省 大臣官房参事官(経済産業政策局担当)兼 産業人材政策室長

目次

現在における最大の希少財は「ヒト」である

ーはじめに「ヒト・モノ・カネ・情報」の中で、「ヒト」に注目が集まっている背景をお聞かせください。

ーはじめに「ヒト・モノ・カネ・情報」の中で、「ヒト」に注目が集まっている背景をお聞かせください。

伊藤氏:今の日本は、二つの大きな構造変化に直面しています。

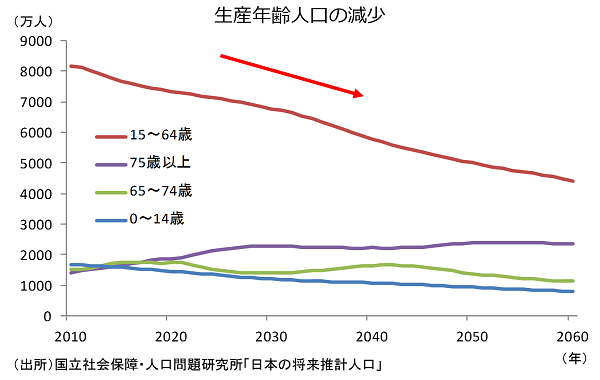

一つ目は、人口減少などによる人口動態の変化。二つ目は、AIなどのテクノロジーに象徴されるような「第4次産業革命」と呼ばれる、技術や産業構造の変化です。

人口動態の変化で言えば、生産年齢人口といわれる15歳から64歳の数は、2060年には現在の半分になってしまうと言われています。圧倒的に人手が足りなくなります。

今の日本経済を半分の人数で支えないといけない時代がくるかもしれません。そうすると、一人ひとりの役割は今よりも大きくなってきますし、生産性の向上についても考えていかねばなりません。

そう考えたときに、「ヒト・モノ・カネ・情報」の中で最大の希少財は、圧倒的に「ヒト」なんです。

伊藤氏:一方で、第4次産業革命。圧倒的人手不足、生産性向上を補うために、AI、データをどう活用していくかが鍵になってくるわけです。その中でよく言われているのは、「人間の仕事はAIに代替されるのではないか」という議論です。

オックスフォード大学のオズボーン教授のチームは、「働いている人の47%の職業が人工知能に代替される」という有名な調査結果を出しています。ただ、実際には47%の人が職を失うわけではありません。「人間でなければできない仕事(タスク)」も当然あるからです。

それは、問題・課題を設定したり、コミュニケーション・リーダーシップをとったり、想像性を発揮する領域であったり、AIではまだ不得手な領域です。

よく、「人間 vs AI」という構図で言われがちなのですが、人間とAIが実際に対決することはなく、本質的には「AIを活用して付加価値を上げることができる人間」vs「それができない人間」という構図になると思います。

AIをツールとして活用することは非常に効果的で、AIを脅威と考えるのではなく、どうやって使いこなせるようになるのかを考えるべきです。

AIなどのテクノロジーを利用して、生産性を向上させたり、付加価値を生み出せたりすることができるかどうかが重要なのです。

働き方改革 第2章「人生100年時代」を考える

ー生産性の向上という観点だと、働き方改革にも非常に注目が集まっていますね。

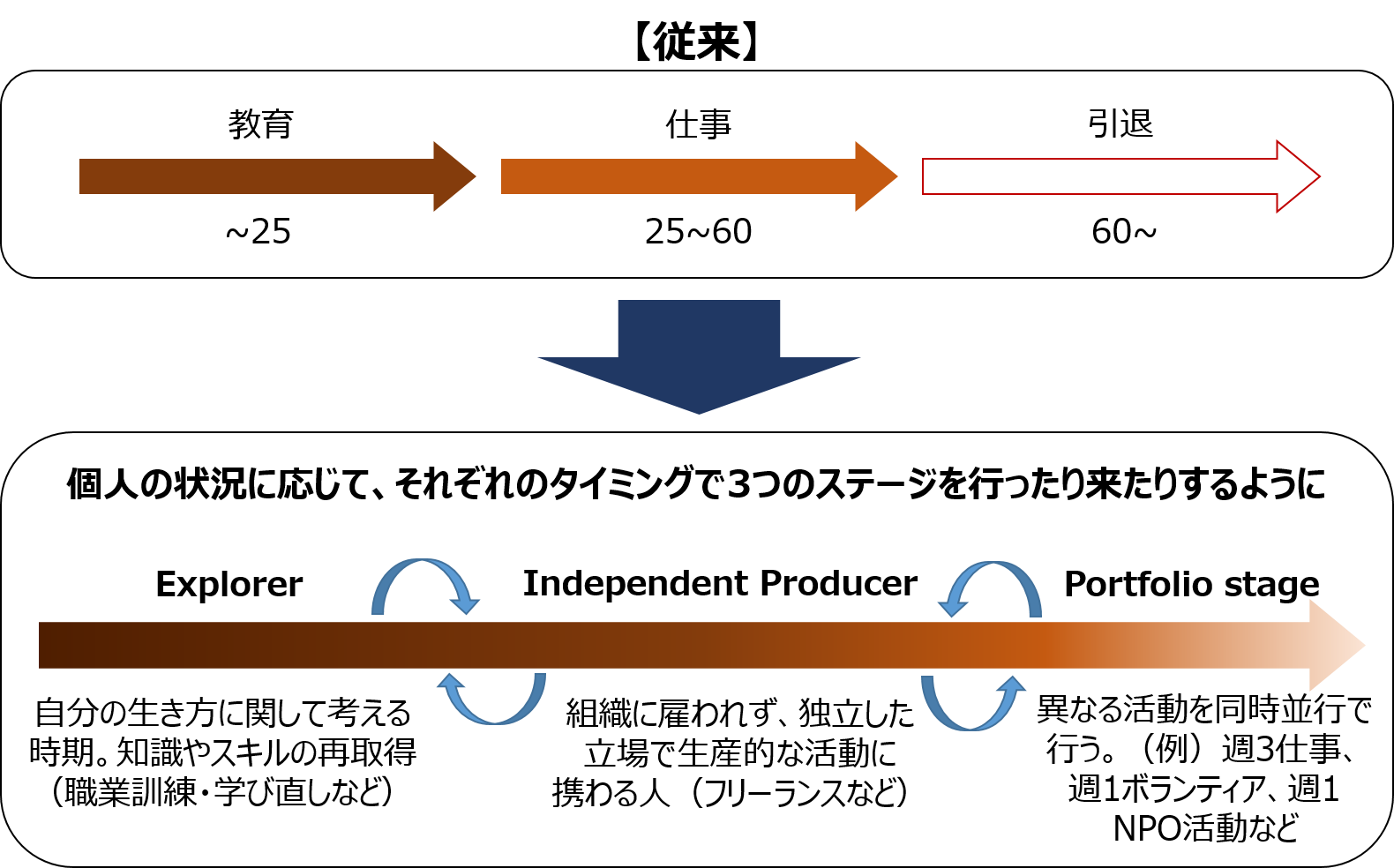

伊藤氏:働き方改革では、「生産性向上」や「長時間労働の是正」に注目が集まっており、それらは非常に重要な観点ですが、次のステップとして考えないといけないのは「人生100年時代」についてです。

統計的には、2007年以降に日本で生まれる子供の50%以上は、107歳まで生きるそうです。

これからの社会が「人生100年時代」になると踏まえると、その中での人の働き方、学び方が変わってきます。今までは、以下のように「スリーステージライフ」と言われるものでした。

- 学ぶステージ

- 働くステージ

- 退職した後のステージ

しかし、人生100年を考えると、必然的にキャリアの時間軸が長くなっていきます。これまでは「Work for Life」であったものが「Work as Life」に変化してきており、「働くと学ぶは、一体化」するようになります。

伊藤氏:これからは、一人ひとりの働き手が学び続けることよって新たなスキルを身に付け、それにより自分の自己実現を図っていくことが求められるようになります。

これを我々は、「働き方改革第2章」と呼んでいます。

そうなると、働き方も多様化していきます。終身雇用制だったのが、例えば同時に複数の会社で働いたり、副業であったり、フリーランスであったり、そういった柔軟で多様な働き方がどんどん増えてくるでしょう。

ただ、今までの日本の企業の制度は、一つの企業で最初から長く働くことを前提に組み立てられている要素が大きいのです。

そこから多様な働き方をする時に、どういった制度、どういった仕組みがボトルネックとなるのか、経産省からの課題提起を受ける形で、今、政府全体でこの問題に取り組んでいます。

「人事部受難の時代」=「人事部が企業競争力のカギを握る」

ー人手不足、テクノロジー活用の検討、働き方の多様化など、人事の抱える悩みは非常に多いと思います。

伊藤氏:もう、「人事部受難の時代」と言ってもいいかもしれません。

特に最近になって人手不足が相当深刻化しており、中期的にはこの構造を改善することは難しいと思います。人手不足が解消されることは近未来ではないと思います。従って基本的にはずっとこの人手不足の傾向が続くと思った方が良いでしょう。

そうすると、いかにして自社に合う人材を囲い込むか、働き手一人ひとりの生産性を高めるか、という方向に働きます。そのために、企業は今まで以上に採用に注力しながら、リテンションにも力を入れていく必要があります。

働き方改革を推進するということは、個人が「選択肢」を持つということです。それは良いことだと思います。ただ、企業側からすると選択肢を持つことになった個人と向き合う必要が生まれます。

そういった中でも、個人に積極的に選択してもらい、自社につなぎ止める努力をしないといけません。「人手不足倒産」という言葉があるように、企業活動は人材がいないと成り立たない時代に突入しています。

「雇用の流動性が高くなると、すぐに社員が辞めてしまうから、積極的な人材投資はできない」という人事部長の方がいらっしゃいますが、人材投資に躊躇していると、その企業は衰退していきます。

人手不足でかつ、雇用が流動化している今こそ、積極的な人材投資をして、採用強化、そしてリテンション強化をしていく必要があるのです。

では、そういった中でどのようにマネジメントをしていくべきなのか。働き方が多様化してくるとなると、マネジメントも個別に見ていかねばなりません。

さらに、先ほどの人生100年時代を見据えると、働くと学ぶが一体化をするようになります。社会人になってからも学び続ける必要が出てきます。

我々はそれを「リカレント教育」と呼びますが、企業としてどのような形で働き手をつなぎ止め、そして何よりも重要な事が、学びの機会を提供できるかです。

そのような意味で、人事部の重要性はこれまで以上に高まってきます。

「人事部受難の時代」=「人事部が企業競争力のカギを握る時代」になってきたと言えます。企業の人事の巧拙が企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。

これからの人事に求められるのは、「戦略人事」と「HRテクノロジーの活用」

ー人事としてはこれからどのようなスタンスが求められるのでしょうか。

伊藤氏:今までの人事は、いわゆる「オペレーショナルな人事」と呼ばれる領域が多かったと思います。社員の評価、異動、給与、社会保険などの情報を管理する仕事が多かったのですね。

しかしこれからは、人事が企業の競争力を左右することになってきます。「戦略人事」と呼ばれる領域の重要性がどんどん高まっていて、経営と人事がどんどん融合してきます。

そうすると人事として何を意識すべきなのか。まずは経営との接点を今以上に持つことです。人事こそが経営であると、人事改革は経営改革だと。そのような関係をつくることです。

そして一人ひとりの働き手の能力を最大限伸ばしていくと考えるべきです。そうするといかに、社員個々に合わせた最適な働き方を提供できるか、パーソナライズしていく必要があります。

例えば、三千人の職員が働いていたとすると、これまで大学でどんな学びをしてきたか、入社してからの職歴はどのようなものか、今どんな健康状態で、精神状態であるか。そういったことを全部ひっくるめて個別最適化していくと。

ここまでできるのが理想ですが、そんなことをやっている会社はないと思います。

ーそうですね。ここまでできるのは、至難の業だと思います。

伊藤氏:でも、テクノロジーを活用することで、ある程度の実現可能性が見えてきます。AIやデータ活用は、本質的に、パーソナライゼーション、カスタマイゼーションするためにあると思うんです。

そうすると人事は、経営と融合しつつ、テクノロジーを活用しながらパーソナライゼーションを実現できることが求められると。

一人ひとりに合った採用、育成、リテンション、人事評価、労務管理が可能になってきます。むしろ、ここまでやらないと、今の時代において、働き手と一人ひとりのパフォーマンスを最大化できないと思うんです。

そういう意味で、これからの人事に必要なことは、大きく言えばキーワードとして、「戦略人事」と「HRテクノロジーの本格的な活用」。

この二つが、今求められていることだと考えています。

世界に遅れをとっているHRテクノロジー領域。「ITを活用した人事」に変革できるか

ー各社の動きを見ていると、HRテクノロジーの活用状況はどのような感じでしょうか。

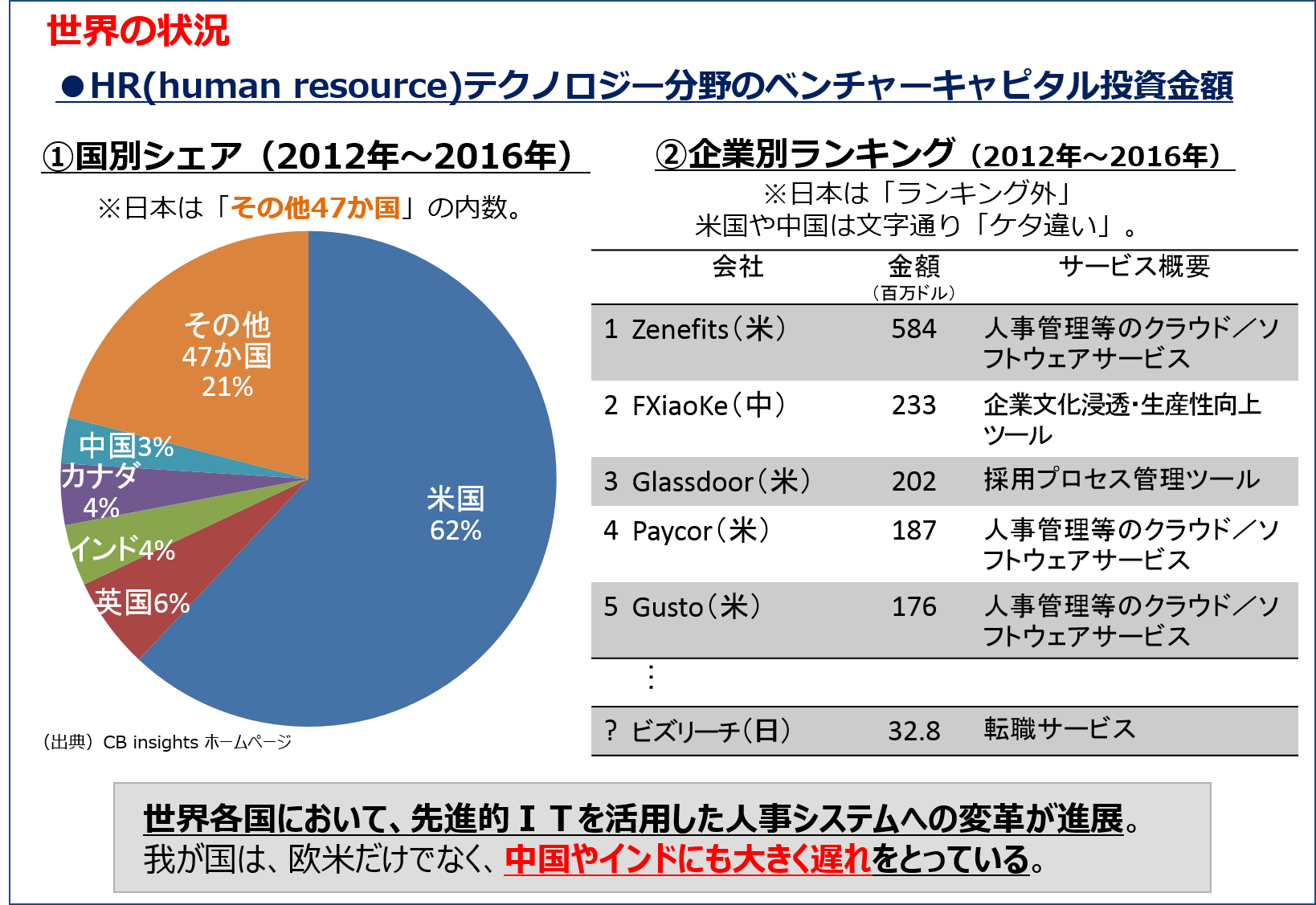

伊藤氏:まず、海外と比較すると、日本のHRテクノロジーの導入は、まだまだ遅れていると思います。

HRテクノロジー分野の投資金額を見ても、アメリカが突出していて、日本は中国やインドにも大きく遅れをとっている状況です。いち早く、ITを活用した人事に変革することが求められています。

伊藤氏:日本国内に目を向けると、2015年、2016年あたりから、徐々にHRTech、HRテクノロジーというワードを耳にするようになり、2017年になって働き方改革の波の中でHRテクノロジーが大きく注目されるようになってきました。

ただそうは言っても、認知度がまだ十分ではなかった。そこで、2017年には、政府として初めて、経済産業省主催の下で「HR-Solution Contest」を開催し、人事の課題を解決するテクノロジーを広く募集しました。

これに対して、ベンチャー企業や大企業にとどまらず、大学や海外企業からのものも含め103件の、いずれも極めて魅力的な応募が寄せられました。

HRテクノロジーが有する大きな可能性、すなわち日本人の働き方や企業の人事を変える潜在的な力が示されたといえるでしょう。サービスを提供するベンダーサイドにも盛り上がっていただけたようです。

そして、いよいよ2018年になってから、認知度が本格的に上がってきた印象を受けます。ユーザーとなる側の人事が関心を持ちはじめています。我々、経済産業省にも多くの問い合わせがあります。

ー経済産業省にも問い合わせがくるのですね。

伊藤氏:みなさん、すごく関心を持っています。超がつく大企業の人事からも問い合わせがいっぱいありますよ。

そのときに、個々のプロダクトはともかく、どのような領域で有効活用できそうか、あるいはこれからHRテクノロジーに関する政策的な動向などを説明しています。

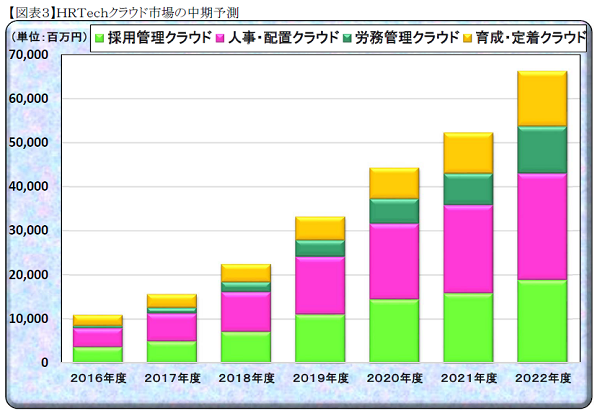

間違いなく、これから日本のHRテクノロジー市場はもっと盛り上がってきます。

参照:株式会社ミック経済研究所

HRテクノロジーを導入する上で求められること

ーHRテクノロジーの導入をうまくやるために、意識すべきことは何でしょうか?

伊藤氏:そうですね。いくつかの観点があるのですが、それぞれ説明させていただきます。

「目的の明確化」と「まずは使ってみる」という意識を持つ

伊藤氏:私たちが言っているのは、「活用の目的を明確にすること」と「まず使ってみましょう」という2点です。

当然ですが、HRテクノロジーを導入すれば、「魔法のようになんでも解決してくれる」みたいな、ソリューション、ベンダーはありません。

その中で重要なことは、自社の人事課題を明確にし、テクノロジーを活用して何を解決したいのかを因数分解することです。そして、使ってみる。これがすごく大事だと思います。

「投資する」意識を持つことと「旗振り役」を決めること

伊藤氏:さらに、考えてもらいたいのは、「投資する」ことと、「誰が旗振り役をするのか」という2つの観点です。結局、HRテクノロジー導入にはお金がかかります。

ここが結構無視されがちな論点で、「働き方改革の落とし穴」のひとつなのですが、みなさん「旗は振るけど、お金を使わない」という方向になりがちなんですね。

もちろん、働き方改革はとにかくお金をかければ上手くいくものではありません。ただ、先程申し上げたように、課題を明確にした上で投資をしないと大きな変革にはつながらないと思います。

働き方改革に取り組むことで、人事部の業務が増える一方で、一向に予算が増えない、ということがあるわけです。やたらめったに投資したほうが良いというわけではありませんが、必要なIT投資はすべきでしょう。

また、投資するからには、途中で形骸化させないようにしっかりと旗振り役を立てて、効果検証をしていくべきです。

なんとなく導入して、なんとなく使っているということが一番もったいないことです。

「発注リテラシー」を高める

伊藤氏:その時に、もう一つ大事なことは「発注リテラシー」です。

経営トップや人事は、AIやデータについてのリテラシーを高める必要があります。どのような人事課題に対し、どのようなHRテクノロジーを選定すべきなのか。

HRテクノロジーによって、何が変わるのかを経営・人事サイドがある程度理解しておかねばいけません。最低限のIT発注リテラシーを持つことも、今求められていることですね。

HRテクノロジーを採用に活かす

ーHRテクノロジーの活用イメージはどのようなものでしょうか。

伊藤氏:分かりやすい例としては、採用ですね。

日本における新卒採用は一括採用で、大学生がエントリーシートを何十社と出します。一方で企業からすると何千枚、人気企業となると何万枚と送られてくるエントリーシートを見ることになります。

尋常ではない量だと思うんですよね。それをどのように処理していくかを考えた時に、HRテクノロジーが活用できます。

大量のデータを処理してつなげるということは、AI、データの最も得意な領域で、多くの応募者を管理しなければならない採用領域で力を発揮しやすいと思います。

このデータを活用して、採用をより効率化していく。また、企業の求める人材像を分解し、求職者の持っているスキルやコンピテンシーなどの資質にうまくマッチングさせていく。

そういったことが実現できると思います。

「経営マインド」と「データ」を合わせた「ハイブリッド人事」になるために

ーHRテクノロジーの導入後、活用をしていくために人事は何をすべきでしょうか?

伊藤氏:おそらく、2018年からは、ある意味で「実践フェーズ」に入ってきます。そうすると、さまざまな事例が出てくると思います。成功例、失敗例と、事例をよく見極めていく必要があります。

その中で、ベンダー側にもユーザー側にも共通して言えることなのですが、さまざまなデータの見える化をしていくことが重要です。

勘と経験とエクセル。私は「KKE」と言っているのですが、今まではKKEで語られがちでした。もちろんこれからもそういったナレッジの必要性は残ると思っています。

ただ、働き方が多様化をし、そしてパーソナライゼーションをしていく中では、やはりデータの見える化、科学的なデータ活用は、それ以上に重要になってくるわけです。

そういった時にどのようなデータをとるのか。そしてそれがHRテクノロジーによってどのぐらいパフォーマンスが上がったのか。どんな形でフォローしていくのか。

データの取り方、運用のやり方は、まさにこれから多くの企業が実践フェーズの中で取り組んでいくことになります。しっかりと情報を集めて自社に活かしていってほしいですね。

ーデータの取り方や効果検証のやり方となると、データやマーケティングに関する知識も必要になりますね。

伊藤氏:そうですね。データリテラシーは、実は人事だけでなく、今あらゆる業界で求められつつありますよね。そういった意味では、データについての基礎的なリテラシーに対するニーズはすごく高いです。

一方で、データだけに固執して、データに溺れてもいけません。

要するに、成し遂げたい経営課題、成し遂げたい人事課題があって、それを情熱を持ってどうやって解決していくかという、経営マインドが何よりも重要です。

そこに、データが組み合わさることによって、これからの新しい「ハイブリッド人事」が築かれていくんだと思います。

ただ、気をつけないといけないのは、「AIやデータは、一見すると冷たいものである」ということです。

たとえば、採用領域においても、AI活用可能性が高い領域として例に挙げましたが、学生からすると「え?俺AIに評価されて不合格となったの?」という、納得感の面ってあるじゃないですか。

人間には感情があるので、最後はやはり人が介入すべきだと思います。

だからこそ、AI、テクノロジーを活用するこれからのハイブリット人事は、これまで以上に働く人、働く一人ひとりに寄り添っていかねばなりません。

個人の気持ちやモチベーションという部分の重要性は、AI時代だからこそ高まると考えています。

それは逆に言うと、AIではやりきれない領域で、だからこそプロフェッショナルとしての人事部、人事の機能が求められるのではないでしょうか。