今回は、従業員のコンディション発見ツール『Geppo』を提供している、株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー(以下HCT)の渡邊さんに、「人事の価値向上のために必要なこと」をテーマに、インタビューさせていただきました。

HCT社は、リクルートとサイバーエージェントによる新しいカタチのHRテクノロジーカンパニーで、渡邊さんはサイバーエージェントで採用・育成責任者を経た後、HCT社を設立し取締役を務めています。

【人物紹介】渡邊 大介 | 株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー 取締役

渡邊さんは、HCT社の設立後に多くの人事の方とお会いしていく中で、ある気づきを持ったとのこと。

それは、「人事は頑張っているのに、社内から理解されていない、評価されていない」という現状でした。

では、人事の業務にスポットライトが当たり、その地位が向上するためには、どのような動きが求められるのでしょうか。

渡邊さん自身のご経験や、多くの人事とお会いして感じたことなどをお伺いし、記事にまとめました。

目次

外から見ると、人事の頑張りはそこまで理解されていない

渡邊氏:サイバーエージェントの責任者を離れて1年近く経ちますが、そこから多くの人事の方とお話させていただきました。

その中で印象に残ったことのひとつに、私の部下で前職は外資系メーカーで営業をしていたメンバーがいるのですが、人事の方との話を通して衝撃を受けていたんです。

「人事の方ってものすごく考えて取り組んでますね」って。「問題に対して真摯に向き合っている人事が多いことに驚きました」と。

「今まで人事の仕事をサポート的な要素でしか見ていなかったけれど、人事の方と対話をしたら、自社の本質的な課題を知っているし、そのために何ができるのか、どうしたらいいのかをすごく考えている。すごく悩んでいる」と、彼は言っていました。

私はずっと人事畑にいたので、「人事は頑張っていて当たり前」だと思っていたのですが、「ああ、外から見ると人事の頑張りってわからないんだな」ということを感じました。

-周囲の社員は、人事に対してどのようなイメージを持っているのでしょうか?

渡邊氏:「そこまで仕事をしていない、“職員室感”がある、堅い、攻めていない」といったイメージがあるようですね。

たしかに、労務や総務など、基幹業務系でルーティン化された作業は多くあります。攻めの要素があるとしたら採用・育成といった感じで、他は割と守りのイメージになりがちです。

しかし、実態よりも過小評価されているところがすごく多いのではないかと感じています。一生懸命やっているのに周囲から認められていないことが、本当にもったいないと思っています。

そういった現状があるため、日本の企業は外資系企業に比べて人事部の地位や給料は低く、優秀な人間が人事を経由することも少ないように感じます。

もっと、人事にスポットライトをあて、人事の地位が向上するようにしたいですね。

変化の激しい時代だからこそ、人事の在り方も変わってくる

-過去と現在を比較して見たときに、人事がおこなう業務内容に変化はございますか?

渡邊氏:これまでは、終身雇用制のもと経済が右肩あがりに成長していき、労働人口も増加していくという外部環境でした。そうすると、今までのやり方を踏襲すればそんなに大きなズレがなかったように思います。

それが今では、労働人口の減少、働き方の価値観の変容、雇用の流動性の高まり、市場ニーズのスピーディーな変遷など、変化が激しい時代となり、従来のやり方では通用しない部分が出てきています。

人事の対応力が問われる時代になってきており、単純に与えられた方程式の中でインプットとアウトプットを繰り返すのではなく、新しいことにチャレンジすることが求められます。

-社会背景とともに人事の在り方も変わってきているのですね。

渡邊氏:また、人事の在り方が変わっていくと同時に、「人事」という言葉を使わなくなってきている企業が増えてきています。

Googleの人事部は「ピープル・オペレーションズ」という名称ですし、国内ではfreeeが「メンバーサクセスチーム」という名称で活動しています。

要は、会社組織ではなく、従業員個人の活性化や成功を人事の役割として重きを置くようになってきています。

終身雇用が崩壊し、雇用の流動性が高まってきており、企業と従業員の関係性が変わっていく中で、このような新しいアプローチが求められるのではないでしょうか。

そういう意味では、人事の役割はキャリアカウンセラーとして従業員に寄り添ったり、あるいは仕事の中における諸問題の解決を担っていったりと、今までのやり方とは違ってくると思います。

組織制度の仕組みを整えるだけでなく、今後はもっと個に寄り添い、個の活性化やエンゲージメントの向上をはかることも、人事のひとつの役割として重要になってくるのではないでしょうか。

優秀な人事は「経営者とのシンクロ度」が高い

-渡邊さんが多くの人事の方々とお会いする中で、「この人はすごいな」と感じる特徴や共通点はありますか?

渡邊氏:まずは、経営陣が発する言葉を積極的に使っていることですね。

僕自身も人事時代からそのあたりを非常に意識しています。たとえば、社長の藤田が話していた言葉を一言一句漏らさずメモして、人事部のメンバーに共有したりしていました。

経営者が良く使う言葉を人事が媒介して社内に浸透させていく。そうすると、社内の統一言語が整ってきて、組織の一体感が醸成されていきます。

実際に、多くの企業の人事とお会いさせていただく中で、すごいなと感じる人事の方は、経営者とのシンクロ度合いが非常に高いんです。

たとえば、ある企業の新卒採用担当の方だと、まず、学生の兄貴分のような感じでとても仲良くなるんですね。ただし、話す内容は経営者の言葉を用いて伝えていきます。自分の解釈ではなく、経営者の言葉をしっかり使っています。

自分の言葉で口説くことも大切ですが、それに頼りすぎると、その人がいなくなった際に一気に戦力ダウンする恐れがあります。

彼は経営者とシンクロして、経営者が採用したいと思う人材に対し、経営者の言葉で想いを伝えていきます。そういった基盤をちゃんとつくっていて本当にすごいなと思いました。

ただし、まだまだ経営者とシンクロできている人事は少なく、人事部と経営者の間には距離があると感じケースが多く存在します。

-経営者と人事の距離を縮めるために何が求められるのでしょうか。

渡邊氏:まずは経営者がHRを重要なポジションだと認識し、率先してHRに積極投資ができるかが重要です。

たとえば、採用や育成にエース級の人材を投入できるか。Google、GE、アクセンチュアといった外資系企業はそれが出きていると思います。実際にお話をさせていただいても、ものすごく優秀だと感じる人が多いですね。

日本でも最近「CHRO」という言葉が注目されていますが、COO、CFO、CTOといったポジションと比べると、まだまだその序列は低いように感じています。

一方で、人事部から経営課題を提言していけるようになる必要もあると思います。たとえば、タレントマネジメントシステムや労務管理システムといったHRTechサービスを活用して、組織の状況を可視化する、そこから経営者が気づいていない課題を発見していくといったイメージです。

「人事の話を聞いておかないとまずいな」といった感じの空気感をつくることは重要ですね。そうしないと、人事は言われたものだけを実行する下請けみたいになってしまいます。それでは、経営者といつまでたっても目線が合わせられません。

-そうすると、ITリテラシーといった能力も求められてきますね。

渡邊氏:もちろん、ITリテラシーを高めることも大事です。一方で、「なぜテクノロジーを活用するのか」を考えたときに、組織の状態や個人のキャリアを向上するためだと思っています。

そのためには、テクノロジーを通したデータの分析力・マーケティング能力も必要になると思いますし、個に寄り添った面談力も求められます。

ヤフーをはじめとして、1on1を実践している企業が増えてきていますが、しっかりと会社とその人のベクトルを合わせることができるか。そういった会話の方法や面談の設計ができるのかも人事に必要とされています。

1on1の対応が中途半端だと、変に目覚めてしまい退職につながる可能性があります。

テクノロジーを活用して、「広さ」と「深さ」の面積を大きくする

-人事に求められているものが非常に増えてきていますね。

渡邊氏:現在は、企業や個人の課題が複雑化してきており、それらの課題を発見するためにテクノロジーを用いるケースが増えてきています。

何かしらのテクノロジーを導入して、課題を発見して、その解決に向けて基本的に1on1などで対応していくと。

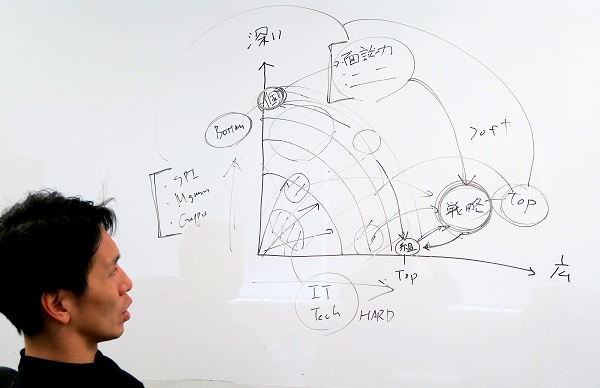

ここで考えたいのは、どれだけ多くの課題を発見し対応できるのかという「広さ」と、それぞれの課題に対しどこまで解決できるのかという「深さ」です。

「広さ」は幅広い課題への対応力や戦略が、「深さ」は面談力や専門性が必要になってきます。

前提として、まずは課題を可視化することが重要です。

そして、人事がどれくらいその課題を把握できているのかという数の問題。労働環境、職場の人間関係、キャリアの悩みなど、さまざまなものさしで課題の可視化ができているか。これが広さです。

そこから、多くの課題における個の状況をどのくらい把握できているか、働きかけられているか。これが深さになります。

広ければ広いほど、組織的な話になってきて戦略性が求められて、深ければ深いほど、個別での対応が求められると思います。

課題解決のためにトップダウンで組織戦略から考え、さまざまな問題がボトムアップであがってきて個別対応していく。常にこのトップダウンとボトムアップを反復横跳びしなければいけないんですよね。

-「広さ」が組織で「深さ」が個人といったイメージですね。

渡邊氏:人事は、組織の情報も個の情報もテクノロジーで収集していき、「広さ」と「深さ」の面積を大きくしていくべきです。この面積が大きい会社ほど、人事が強い会社だと思います。

テクノロジーを活用することによって、今まで可視化されていなかった人事データを収集することができ、そういうデータが増えれば増えるほど、経営トップと目線が合ってきて、シンクロできるようになります。

経営者とのシンクロは人事の地位を上げるためには絶対的に必要なことだと思います。

人事が良くなれば、企業や従業員も良くなる

渡邊氏:今後は、マクロの視点で見ると日本人の労働人口が減少してくるため、一人当たりの生産性をあげていく必要があります。そうなると特に重要すべきは、「採用・育成・活性化・適材適所・企業文化」だと思います。

サイバーエージェントでは、「採用・育成・活性化・適材適所・企業文化」という言葉は、人事のスローガンみたいになっています。これらをおさえておけば、基本的に人事の仕事は成り立つと考えています。

とにかく採用には全力を尽くす。まずこの入口を間違えると育成に結びつきません。求める人材を採用するためにテクノロジーやヒューマンスキルを積極活用することは絶対にやったほうがいいことです。

加えて、成功する人間のパターニングやどのような研修を実施することが最適なのかをデータ化して分析していくこともおこなった方がいいと思います。

そしてその後の活性化施策。これがすごく難しいことだと感じています。

-活性化施策はどのような観点で難しいと感じるのでしょうか。

渡邊氏:活性化度合いが可視化しにくいというところですね。

結局、メリットが分からないと継続理由につながらなくて、推し進める力学が働かないんです。そのため、活性化も可視化できるように、デジタル化できると良いですよね。

そういったKPI を設定して、施策自体の盛り上げを徹底することは大事です。採用・育成・活性化を定量化して全員が意味あるものだと理解し継続していけば、企業は成長していくはずです。

人事が、その都度出てきた問題に対する火消し役に徹するだけでは企業は良くなりません。企業を良くするには、本質的な問題に対してアプローチしなければいけません。

そのために、テクノロジーを用いて現状を可視化して、施策を打って、KPIを設定して、良い事例をつくって展開していく。そうすると周囲の反応が変わり、さらに新しいチャレンジへの可能性が見出せるようになります。

そういったPDCAをまわしていきながら人事が結果を出しはじめると、仕事が非常におもしろくなってくると思います。人事はとにかく結果が見えにくい、出しにくいポジションなので。

-人事が中心となって企業成長を推進していく事例がこれから増えてくるといいですね。

渡邊氏:人事の方は、認められて良いくらい頑張ってると思います。ただ、なかなかスポットライトが当たらない、本当に不遇なポジションなんです。

人事以外の方に、「人事はこんなに頑張っているんだ」と声を大にして言いたいです。

人事が良くなると企業も良くなるし、働く個人も良くなると思います。もっと人事に手を貸してあげてほしい。人事がやることに協力することで企業がもっと良くなるということをメッセージとして発信していきたいですね。