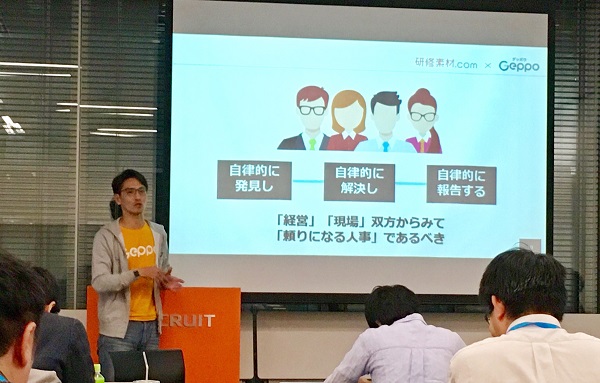

自ら組織課題を発見し、解決する「攻める自立型人事」とは?

より経営に近い視点に立ち、人や組織にまつわる課題を自発的に発見し解決する「自立型人事」が求められており、 テクノロジーやツールをうまく活用しながら、組織改善をおこなうスキルが必要とされます。

しかし、具体的にどう課題を発見し、人材育成に結びつけていくのか?

そこで今回は、特に「組織課題の発見」と「人材育成」にフォーカスし、サイバーエージェントやリンクアンドモチベーションといった成長企業の 事例を用いながら、HRテクノロジーの活用や社内の動かし方について議論した内容を、記事にまとめました。

【スピーカー】水谷健彦 | 株式会社JAM 代表取締役社長

【スピーカー】渡邊大介 | 株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー 取締役

目次

なぜ「自立型人事」が必要なのか

大事と言われながら評価されない、日本の人事

渡邊氏:まずは、なぜ「自立型人事」を目指すべきなのか、お話させてください。

昨今、日本では働き方改革の要請が社会的に高まっており、これに伴い人事への注目度・期待値というのは、年々高まっています。

一方で、「人事って、誰にでもできるんじゃない?」「採用面接官は俺がやった方がうまくできるよ」などと、現場からはどこか軽んじて見られてしまう風潮があると思っています。

しかし、例えばアメリカでは、「リクルーター」(日本でいう採用責任者)はマーケターと並ぶ高給取りです。

日本の人事は任されている仕事の大きさに比べて正当に評価されていない。そう思っています。

「自立型人事」は人事が正しく評価されるための方法論

渡邊氏:そんな中でも、能動的に周囲に働きかけを行い、成果を生み出しながら社内評価を獲得している人事の方も存在します。

これらの人事の皆さんは、頼まれた仕事をこなすだけではなく、自社の本質的な課題を理解し、攻めの一手を打っています。

出した成果を経営に報告するだけでなく、現場とも密にコミュニケーションが取れているから、従業員からも信頼されている。

こういったサイクルを回せるようになると、人事が社内において主導権を持てるようになっていきます。どこかの部門に依存するのではなく、「自立」した強い存在として、信頼され、力を発揮し、人事自体が業績を上げるようになる。

これが実現すれば、社内でも正当に評価されるようになっていくのではないかと思っています。

渡邊氏:今日は、そんな「自立型人事」になるためのヒントを、このキーワードを代表する二社である、リンクアンドモチベーションさんとサイバーエージェントの事例からディスカッションしていければと思います。

リンクアンドモチベーションから学ぶ自立型人事

全社員参加の研修を実施

渡邊氏:水谷さん、本日はよろしくお願いします。まずリンクアンドモチベーションさんの事例からお伺いしていければと思いますが、リンクアンドモチベーションさんはまさに「攻める自立型人事」という印象があります。

水谷氏:そうですね。かなり能動的にアクションを取っていると思います。代表が元々人事のスペシャリストだったということもあると思いますが、当時から色々な施策を打っていました。

これは辞めてから気づいたことですが、リンクアンドモチベーションは採用力もさることながら、特に育成力がずば抜けて高い会社だと思います。

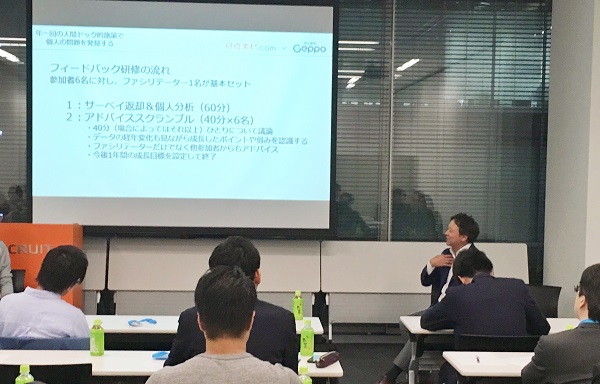

いくつか名物施策のようなものがあって、その一つが「360度サーベイ&フィードバック」です。特にフィードバック研修は、大きな会議室を貸し切っておこなうのですが、年に1回必ず、社長以外の全社員が参加します。

渡邊氏:かなり大規模ですね。具体的にどんなことをするんですか?

水谷氏:同じ役職レイヤーの6人が1グループになり、各テーブルでグループワークをするのですが、事前に実施したサーベイの結果をそこで初めて返却します。

ポイントは、一人ひとりのサーベイ結果をグループメンバー全員に配ることです。その後、各メンバーから40分間、「ここはもっと改善した方がいいね」「ここは去年より良くなっているじゃん」など、それぞれの視点からフィードバックをしていきます。このフィードバックを踏まえ、それぞれが今後一年間の成長目標を設定して、研修を終えます。

これによって、「ジョハリの窓」のように、自己認識と他己認識の差異を知り、より多角的に自分を振り返る機会になっているんです。個人の問題発見にとても役立っていました。

水谷氏:実は、この研修にはもう一つ大きなねらいがあります。それは、管理職の育成です。

各テーブルは、同じ役職者でグループを構成するのですが、ファシリテーションは一つ上の役職者がおこないます。メンバークラスのグループの場合は課長がファシリテーターとして入り、課長クラスのグループの場合は部長が入る、といった具合です。

議論の活性化は勿論、どれだけ心に刺さるアドバイス、すなわち「名言」を残せるかなど、この研修からどれだけのものが得られるかは、ファシリテーターの力量に左右されるといっても過言ではありません。

当然、各メンバーもそれを分かっていますので、その緊張感は相当のものです。

管理職は、こうしたプレッシャーに年に一回晒されることが、強烈な成長機会になっています。

渡邊氏:「前に立つ人間が育つ」好例ですね。

経営・現場の理解がないと、なかなかこうしたイベントを開くことは難しいと思います。リンクアンドモチベーションさんらしい取り組みですね。

「対処療法」ではなく「予防」する

渡邊氏:他にはどのような施策がありますか?

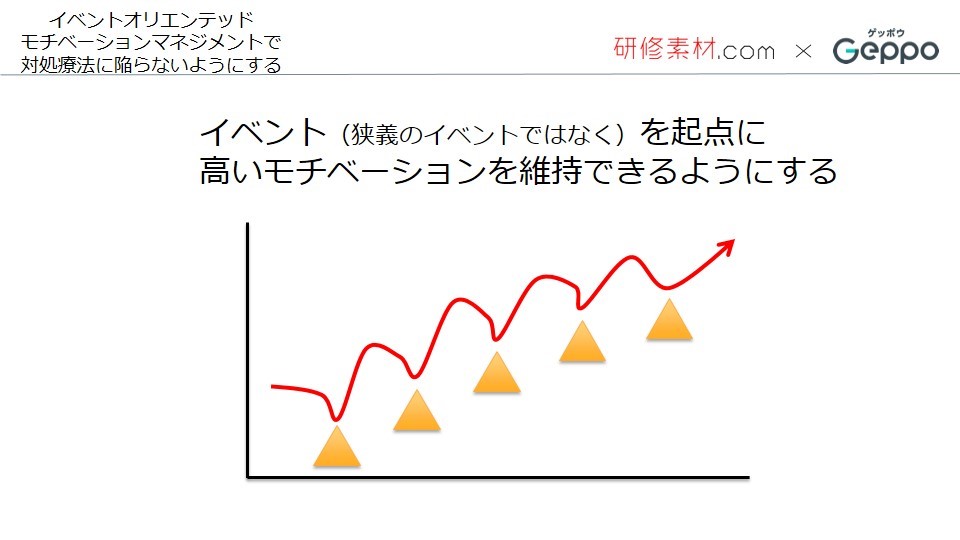

水谷氏:「攻める自立型人事」という言葉を医療に例えると、「予防」に当たるのではないかと思います。その逆は、「対処療法」になってしまうこと。風邪を引いてから治すのではなく、能動的に風邪を引きづらい体質をつくっていく方が良いですよね。

これを象徴する考え方が、「イベントオリエンテッドモチベーションマネジメント」です。

そもそもモチベーションというのは、何も刺激がないと時間の経過とともに下がってしまう性質を持っています。モチベーションには「重力」が働くんです。

この前提に立つと、モチベーションが下がってしまってから対処するのではなく、定期的にモチベーションを高める施策を、予防的に打っていかなければいけないことが分かります。

そこでリンクアンドモチベーションでは、モチベーションが下がりきってしまう前に、定期的にイベントを設定することで予防策を打っていました。

水谷氏:具体的には、狭義の意味におけるイベント(総会や表彰など)から、広義の意味におけるイベント(後輩の入社や採用活動・メンターへの任用、プロジェクトワークへの任用など)まで、一年の中で一人ひとりにとってイベントとなるようなものをデザインし、計画的に実行するようにしていました。

サイバーエージェントから学ぶ自立型人事

人事の役割は「コミュニケーションエンジン」と「パフォーマンスドライバー」

水谷氏:サイバーエージェントさんの事例も是非聞かせてください。今でこそ「攻めの人事」のイメージがあるサイバーエージェントさんですが、昔はかなり大変だったと聞いています。

渡邊氏:そうですね。私が入社した当時のサイバーエージェントは、現在と比べると離職率が高く、今ほどの一体感もなかったように思います。

転機となったのは、2010年頃でしょうか。当時まず何をしたかというと、「人事の役割」を明確に定義しました。この過程には私自身も少し携わっていたのですが、かなり長い時間をかけて議論をしました。

このとき定義された人事の役割が、組織の「コミュニケーションエンジン」になるということでした。

この背景には、元々課題意識として持っていた「びっくり退職」の多さがありました。

サイバーエージェントでは、予期していない突然の離職志願をよく「びっくり退職」と呼ぶのですが、当時はニュータイプの人材を採用したり、リーマンショックが起こったりと、様々な要因が重なり突然の退職が相次いでいました。

びっくり退職に代表される、ヒトの問題があちこちで起きると、人事は対応に追われ、後手に回ってしまいます。

このような問題が起きる前に、人事が日頃から社員とコミュニケーションを取り、また現場のコミュニケーションを活性化する。

このことを明確に役割として定義し、初めは一人ひとりと面談を組んだり、ランチに行ったり、本当に地道なことから打ち手を打っていきました。

水谷氏:なるほど、面白いですね。人事がコミュニケーションエンジンになって、何が変わったんですか?

渡邊氏:何かあればまず人事に相談が来るようになりましたね。それまで、人事が働いているオフィスはどこか「職員室感」が漂っていたと思いますが、この雰囲気がガラッと変わりました。人の出入りが明らかに増えたと思います。

2014年頃にはかなり改善を実感していたので、「人と組織で業績を上げる」ことを人事のミッションとして掲げ、「パフォーマンスドライバー」になるという役割を追加で定義しました。

当時はサイバーエージェントの人事も、基本的には「守り」の仕事がほとんどでしたが、「守りだけじゃなくて、業績にインパクトを出さないと人事としての進化がないよね」というのが、大きな課題意識でした。

渡邊氏:この言葉を明文化することで、業績貢献を意識した活動が増えていきました。適材適所などを通じて、事業部の業績を上げることは勿論ですが、先進的な人事施策を打っていき、それを対外的に広報することでコーポレートブランドを創っていったりと、かなり攻めの意識を持つようになりましたね。

水谷氏:まさに「攻める自立型人事」ですね。

自立型人事へのアプローチ

成果を出しやすい領域でまずはスモールスタート

水谷氏:自立型人事になるためには何からはじめるのが良いと思いますか?

渡邊氏:大きなポイントだと思っているのは、「最初から大きな獲物を狙わない」ことだと思います。

いきなり大きな成果を目指すのではなく、小さな成功体験を積み上げていく。これを繰り返すことで、経営・従業員の双方から信頼され、より大きな成果を狙えるようになっていきます。

採用、育成、適材適所、評価、労務管理といった、人事のバリューチェーンの中で、まずは特に課題が大きく、かつ最短距離で成果を出しやすいドメインに狙いを定めるといいと思います。

もう一つ付け加えるとするならば、HRテクノロジーを活用することです。

広告業界がデジタル化する流れの中で、Webサイト解析ツールを使いこなせる人材が重用されたように、人事の世界でも近い将来、HRテクノロジーを使いこなせる人材が引っ張りだこになる時代が来ると思っています。

人事が情報を持つということは、社内での立ち位置を引き上げるのにも有効ですので、是非チャレンジしていただきたいです。

【イベント概要】

- 主催:株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー、株式会社JAM

- 従業員のコンディション変化発見ツール「Geppo」:https://www.geppo.jp/

- 従業員のスキルアップを加速させる「クラウド型研修メディア」:https://kensyusozai.com/