今回は、DeNAが仕掛ける新しい人事プロジェクトをご紹介。

DeNAは、社員が熱意をもって働ける環境づくりを目的に、『フルスイング』という人事プロジェクトを始動。その第一弾として、6つの人事施策を展開しています。

本記事では、フルスイング実施の背景や具体的な内容について深掘りするとともに、展開した人事施策のひとつである、「記名制でおこなうマネージャーの360度フィードバック」に注目。

その実践方法や効果について、フルスイングを立ち上げた對馬さんと、開発部の部長である小林さん(nekokak)にお話をお伺いしました。

對馬 誠英 | 株式会社ディー・エヌ・エー 執行役員 ヒューマンリソース本部 本部長

小林 篤(nekokak) | オープンプラットフォーム事業部 システム開発部 部長 兼 オートモーティブ事業本部 基幹システム開発部 部長

目次

DeNAの人事プロジェクト『フルスイング』とは?

メンバーの多様なニーズに応えるためには、多くの人事制度が必要

-はじめに、フルスイングの概要について教えてください。

對馬氏:『フルスイング』は、「社員が熱意をもって働ける環境づくり」を目的とした人事プロジェクトです。

社員のパフォーマンスが上がるためには、さまざまな要素が絡んできます。適材適所、報酬、フィードバックの方法、チームコンディション、心身のコンディションなど。

当然、これらのうちどれかひとつの施策を実行すれば、全てがうまくいくわけではありません。多くのメンバーの多様なニーズにしっかりと応えていくことが重要です。

もちろん、今までに多くの人事制度を実施してきていますが、今後さらに、多方面におよぶ人事施策を仕掛けていこうと考えています。

そのためにまずは、フルスイングの第一弾として、「本人の意思(will)や情熱(passion)に沿った最適な部署配属と、キャリアを通した自己実現サポート」に関する人事制度を実施していきます。

また、今後も継続して第二弾、第三弾と人事施策を実行していきます。

フルスイングの第一弾として仕掛ける6つの人事施策

-第一弾では、具体的にどのような人事制度が導入されたのでしょうか?

對馬氏:以下、6つの人事制度を導入しました。

1.シェイクハンズ制度

これは、社員本人と受け入れ先部署の本部長が合意すれば異動できる制度です。

適切な部署配属、プロジェクトアサインによって、社員のモチベーション向上、 仕事への熱意アップにつなげていきます。2017年8月より実施しています。

2.クロスジョブ制度

本人の希望で、業務時間の最大30%まで他部署の仕事を兼務することができる「社内副業」制度です。

事業部をまたいで兼務でき、さまざまな仕事を経験することで、社員の自己研鑽・自己実現をサポートしていきます。2017年10月から制度化しました。

3.副業制度

社外での副業が可能となる新制度です。社内ではすぐに実現できない仕事への従事や、様々なキャリア形成の機会づくりをサポートすることで、社員の自己実現をかなえ、その経験を通じて本業への寄与を期待しています。

こちらも2017年10月から制度化しました。

4.フィードバックプログラム

マネージャーに対して、メンバーが360度フィードバックをおこなう制度です。

DeNAでは、メンバーのポテンシャルをひきだすためのマネージャー教育に力を注いでおり、本施策はそれをさらに強化するためのものになります。こちらは、2017年7月より実施しています。

5.キャリア相談室

今後のキャリアや働き方に関する悩み相談室を設置しました。

事業部経験があり、かつ人事キャリアがあるメンバーがアドバイザーとなり、社員のキャリア開発や成長、働き方の改善を支援していきます。

必要に応じて社内の他部署で人材募集されているポジションの紹介もしています。こちらも、2017年7月より実施中です。

6. キャリアマネジメント アンケート

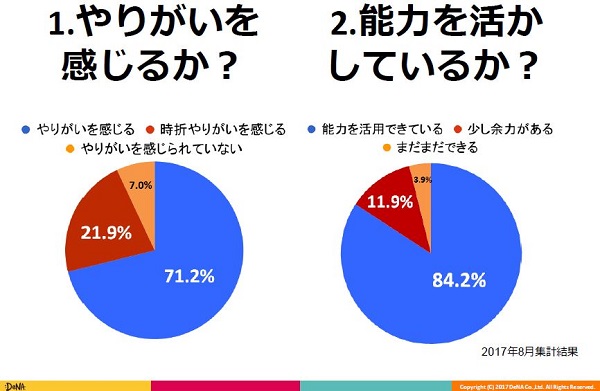

現在の仕事へのやりがいと能力発揮の状況を測る定点調査で、こちらは、2015年の2月から取り組みをはじめています。

現在の仕事にやりがいを感じているか、自身の力を発揮できているかを確認する月次アンケート調査を全社員に対しておこない、社員一人ひとりのポテンシャルを引き出せているか、課題がないかを把握しています。

フルスイングをはじめた理由は「全社員の力を100%発揮させたい」から

-フルスイングをはじめたきっかけは何ですか?

對馬氏:先程お話させていただいた、「キャリアマネジメント アンケート」の結果を毎月見ていて、「社員全員が100%の力を発揮するために何ができるか」と、ずっと考えていたことがきっかけですね。

アンケートは5分程度で終わるもので、質問内容はシンプルに2問。「仕事で能力発揮、活用できていると思いますか」と「仕事に対してやりがいを感じていますか」というものです。

このアンケートの定量的データを見ると、2017年の8月に実施した直近のものであれば、「やりがいを感じている」が71.2%。「能力発揮、活用できている」が84.2%という結果です。

この数値をどう捉えるかです。高い数値だと思う人もいるかもしれませんが、私たちはまだまだ伸びしろがあると考えています。

私は、社員自身が持っている力を100%発揮できるという世界観が好きです。

縁あって仲間になってくれたメンバーであれば、全員がそういう気持ちでフルスイングして仕事に取り組めるようにしたいと思っており、そのために、さまざまな人事施策を考えて実行していこうと、『フルスイング』が始動しました。

-キャリアマネジメントアンケートは匿名制ですか?記名制ですか?

對馬氏:アンケートは記名制です。しかも、その内容をマネージャーに共有することを合意の上で実施しています。

マネージャーは、「先月のデータと変わりはないか」「自分ではすごくうまくマネジメントできていると思っていたけど、コンディションが悪化しているな」など、毎月、ドキドキしながら待っています。

メンバーが記載したスコアを見ながら、「明日の1on1ではこういう話を聞いてみよう」、「早速、明日MTG入れてみよう」と、各マネージャーで動きをとっていきます。

「記名制だからこそ意味がある」360度フィードバックとは?

マネージャーを対象に、記名制で実施する360度フィードバック

-今回は、フルスイングの第一弾の中にある、360度フィードバックについてお伺いしたいのですが、なぜ導入されたのでしょうか。

對馬氏:360度フィードバックはマネージャーも対象として、実施を開始しています。

「人材の能力を引き出す」ためには、マネージャーが肝ですからね。

また、2017年の春に、各月のキャリアマネジメント アンケートとは別に、全社員の意見を吸い上げる調査をしたんです。そうしたところ、マネジメントにおける課題が少なからず挙がりました。

それであれば、DeNAに必要なマネージャー要件に合わせて、360度でフィードバックコメントをもらい、それに対する打ち手を真剣に考えようとなったのが背景としてあります。

360フィードバックを実施した後は、マネージャー全員を集めた合宿を企画。そこをキックオフに、現在はさまざまな取り組みをおこなっています。

-ここのフィードバックも記名制ですか?

對馬氏:そうです。360度フィードバックの仕組み自体はそんなに珍しくないと思うのですが、DeNAの特徴を挙げるとしたら、記名制でやっているところですかね。

-記名制だと、本音で書けなかったり、後でギクシャクしたりしないのでしょうか?

對馬氏:あまり心配したことはないですね。私たちには、「DeNA Quality」という、DeNAが社員に求める5つの要素があります。

そのひとつに「発言責任」があります。役割に関わらず、しっかりと自分の考えを示すというものです。

そのため、結構メンバー同士、相手が誰であってもズバズバ言うという文化がもともとあるんです。その文化を大切にする意味でも、記名制で実施しています。

このフィードバック文化は、人と組織が成長する上では非常に重要なものだと考えています。

また、記名式のほうが改善につなげやすいのは間違いないです。誰がどういった理由でフィードバックをしているのかが、ダイレクトにマネージャーに伝わりますからね。

アンケートの目的は改善ですからね。そのサイクルがしっかりと回るようにという意味でも、記名制という形をとっています。

記名式でも、ズバズバと色々な意見が出ますね。

-どんな意見が出ましたか?

對馬氏:アンケート結果からマネジャー陣にあがった声をいくつか紹介すると、「感情的になりやすい。沸点が低いゆえに相談がしづらい」「背景説明が全くないので、指示を受けた側として納得感が得られません」「私は信用されていないんでしょうか」などなど。

それ以外にも本当にたくさんありましたね。ただ、それもすべて誰が書いたかがわかります。

マネージャーがフィードバックを受けるときの3つの心構え

-すごく怖いですね(笑)。ちなみに、マネージャーが360度フィードバックを受けるときの心構えみたいなものはあるのでしょうか?

對馬氏:360度フィードバックを受けるときに、大切にしている考え方は3つあります。

①フィードバックは他者からの贈り物だと考える

あなたのために誰かが時間を使って書いてくれた、愛のこもった贈り物。言い訳や無視は簡単。まずは受け止める。

②能力開発の機会だと捉える

その内容は他の誰かから見えている「ひとつの事実」。マネジメントやリーダーシップ開発の貴重な材料。自身の強み弱みをまずは客観的に再認識。強い心で前を向く。

③アンケート協力者に感謝と対話の機会をつくる

フィードバックをどうとらえて、行動に反映させていくか。コミットをメンバーに伝える機会をつくる。

ある程度、心理的な安全性がないとワークしない仕組みだと思いますが、これは「360度評価」ではありません。「360度フィードバック」という言い方を大切にしています。

評価ではなく、相手の改善を願ってフィードバックをするものであるという、ここの世界観がすごく重要だと思っています。

かつ、その改善点をメンバーも一緒になって変えていくことが重要です。言いっぱなしではなく、一緒にどうやって良い組織にしていくか、みんなでそのコミット感を醸成していくことがすごく大切ですね。

-360度フィードバックシートはどのような内容なのでしょうか?

對馬氏:DeNAの中で大切にしている、マネージャーの要件が5つあるのですが、それらについてメンバーがどう感じているか、スコアが出るようになっています。

青がポジティブで。黄色から赤になるにつれ、ネガティブな内容になります。

マネージャーの合宿では、それを見ながら、まず個人で振り返りをおこない、その後グループ分けをして、その中でお互いのフィードバックシートを全部見せあって、ディスカッションをみっちりとやりました。

360度フィードバックからはじまった「nekokak改善プロジェクト」

nekokakさんが、360度フィードバックを受けて感じたこと

-ここからは実際に、小林さんが360度フィードバックを受けて感じたことや、その後のアクションについてお伺いしたいと思います。

小林氏(nekokak):まず、僕が受けたフィードバックの内容からお話させていただきます。

僕は、ゲーム系のプラットフォーム事業部と、オートモーティブ事業部の2部署の開発部門を任されています。

そういう状況だと、僕自身が忙しくて、なかなか時間が取れないんですよね。ですので、「忙しくしているので話しかけにくいです」という意見がありました。

また、さまざまな現場に行っているので自席にいないことも多く、コミュニケーションチャットである「Slackでしか見かけません」という声もありました。

-他にはどのようなフィードバックがありましたか?

小林氏(nekokak):逆に「忙しすぎて時間がとれない」というところはありつつも、基本的に僕は、どちらかというとコミニケーションしやすい雰囲気づくりを意識しています。

フィードバックの項目に「傾聴責任」というものがあるのですが、そういった部分ではポジティブな結果が出ていました。

「自分が意識して良くしようと思っている部分がちゃんと伝わっている」ということが知れたり、「自分が忙しすぎてあまり時間を取れていない」と思っていたことが、周囲も同様な認識を持っていることがわかったり、自分の中での答え合わせをすることができました。

「nekokak改善プロジェクト」の3つのアクションプラン

-合宿後に、どのようなアクションをしていったのですか?

小林氏(nekokak):このフィードバックの内容を、自部署のメンバーに渡して、見てもらったんですよ。

「私は今、こういうフィードバックをもらっています」ということを、まず理解してもらったんです。

もちろん僕自身は、内省して改善アクションを取っていきます。ただ、単純にそれだけだと、自己満足で終わってしまうんです。

それでは意味がないと思い、「僕の課題はこうです。みんなで僕を改善してください」と話をしました。

そうしたところ、「nekokak改善プロジェクト」というものが始動しました。僕は社内ではハンドルネームであるnekokakと呼ばれているため、そのような名称になっています。

プロジェクトメンバーが改善のためのアイデアをピックアップしてくれて、そのためのアクションプランをまとめてくれたんです。

-どのようなプランがあがってきたのですか?

小林氏(nekokak):大きく3つのプランをご紹介します。

「Office Hours」

1つ目は、Office Hoursです。

僕が、「そもそも時間がない。みんなとコミュニケーションが少なくなっている」という課題のもと、あらかじめオフィスにいる時間を確保して、相談しやすくする仕組みです。

毎週1、2回、1時間自席にいる時間を強制的につくり、そのときはいかなる予定も入れてはいけないという内容です。

ただし、「自席では話しにくい質問などは話せない」「実際に話しにいく人がいるのか?」という声もあり、現在は、実施しなくても良いのではないかという議論になっています。

「Job Description」

Job Descriptionは、僕が業務でやっている内容を具体的にブレイクダウンして見える化するものです。

見える化されることによって、たとえば「実は僕が複数の役割を担っています」となったときに、「僕ではなく、他の人に任せられるよね」と、他の人に振ることができる仕事を見つけられる可能性が高くなります。

こちらに関しては、僕の仕事内容をみんなが把握できることと、僕の仕事が軽減される、僕の2号となる人材が生まれる機会創出につながるなど、ポジティブな意見が多く出ています。

「Requirement List」

Requirement Listは、僕に対してやってほしいと思っていることがあれば、タスクリストみたいなものをつくって要求していこうという動きです。

僕に決定して欲しいこと、欲しい情報のアウトプット、その他要求したいことなど、対面で合わなくても、コミュニケーションできる場をつくったほうがいいのではないかと、提案されました。

このように、みんな真面目にディスカッションして考えてくれたんです。単純に「これをやってください」というわけではなく、効果面まで考えて、提案をしてくれました。

自分だけでは絶対に思いつかなかったアイデアが出てくるので、そういった意味ではすごく良かったです。

自分自身のマネージメントを変えられるきっかけになると、ワクワクしています。

社員全員がフルスイングできる環境をつくるためにチャレンジし続けたい

對馬氏:nekokakさんの事例もそうですが、360度フィードバックの後、マネージャーがメンバーと実際に時間をとって話す機会が増えた感覚があります。

さらにそこから、「みんなでチームを良くしていこう」と、一体感が生まれているチームも出てきており、手応えを感じています。

-多くの人事制度が生まれていますが、人事制度の運用について意識していることはありますか?

對馬氏:施策それぞれにおいて、振り返りの基準や軸を設けており、その振り返りのサイクルを短くするようにしています。

一度導入した制度を意思なく継続していたり、腰が重くなってなかなか新しいことが導入できない。そういったことが人事制度ではありがちだと思っています。

私たちは、「やりながら最適な解を見つけていく」という感覚でやっています。ユーザとなる社内のメンバーと対話をしながら、いろいろな意見を聞き入れて変えるべきところは変えて、「もしやめなければいけないんだったらやめる」ぐらいの覚悟で制度の運用をしています。

-最後に、フルスイングへの意気込みをお聞かせください。

對馬氏:最初にお話ししたように、フルスイングというプロジェクトを通して、社員が生き生きと自分が持てる力を100%発揮して、社員全員がフルスイングできる状況にしていきたいですね。

そのためにも引き続き、さまざまな仕組みづくりにどんどんチャレンジしていきたいと思っています。