現状の人事評価制度に「制度に基づいて評価するまでに手間と時間がかかる」「従業員のモチベーション向上や能力アップにつながっていない」といった課題を感じている企業は多いのではないでしょうか。

しかし、人事評価制度を変えることは、簡単なことではありません。

特に、「新しい評価制度を導入しても、効果が出るかわからない」という問題が、新制度の導入を踏み切れない原因となっているのではないでしょうか。

今回は、新しい制度を導入して高い効果を得た、アドビシステムズ株式会社の「Check-in」という人事評価制度をご紹介します。

1. アドビの人事評価制度「Check-in」とは

「Check-in」とは、マネージャーと部下が面談を重ねる中で、フィードバックし合う仕組みです。

具体的には、上司と部下の面談機会を増やしてフィードバックを継続的におこなうことで、社員のスキルアップやモチベーション向上を図る制度です。

1-1. 「Check-in」が導入された背景

「Check-in」が導入された背景には、以前にアドビシステムズ株式会社が人事評価制度に課題を抱えていたことが関係しています。

従来の人事評価制度では、マネージャーは部下が記入した評価シートをもとに面談をおこない、加筆した評価シートを人事に送り、場合によっては修正を重ねていました。

つまり、マネージャーは多くの時間を使い、評価に工数をかけていました。実際にアドビシステムズ株式会社では、社内調査で2,000人のマネージャーが部下の年次評価決定のために年間8万時間も使っていました。

しかし、社員は評価に対する満足度が低かったとのこと。さらに、評価に対して満足度が低いため、多くの社員が離職していました。

社員の評価に対する満足度を改善するために、社内調査で集めた「人事評価に対するマネージャーの意見」をもとに、「Check-in」が開発・導入されることになりました。

1-2. 「Check-in」の2つの特徴

アドビシステムズ株式会社が開発した「Check-in」には、大きく分けて2つの特徴があります。

1つ目の特徴は、「継続的な対話」です。アドビシステムズ株式会社では「Check-in」制度のもと、四半期に一度の上司と部下が業績目標について話し合う点です。上司から一方的に話すのではなく、部下からも意見を話すことができます。

2つ目の特徴は、1年間の継続的な面談から、マネージャーが部下の昇給を決定するマネージャーが予算を与えられ、自分の意志で部下に割り当てることができる点です。

2. 日本企業に浸透している「目標管理制度」

現在の日本企業は長年、「目標管理制度」という人事評価制度を実施しており、この制度が強く根付いています。

「Check-in」は目標管理制度とどのような違いがあるのでしょうか。

2-1. 目標管理制度が浸透している理由

一般財団法人 労務行政研究所による調査によると、2018年時点で民間企業440社のうち、約8割が目標管理制度を実施しています。

【参考文献】民間企業440社にみる人事労務諸制度の実施状況(2018年9月5日)

もともと1990年代初頭まで、日本企業の人事評価制度は「職能資格制度」が一般的でした。職能資格制度とは、企業が社員に期待している能力を評価する制度です。

しかし、職能資格制度には明確な評価基準がなく、成果を正当に判断できないという欠点がありました。

そこで、成し遂げた成果を正当に評価するため、1990年代半ばから目標管理制度が導入され始めました。

2-2. 「Check-in」と目標管理制度の違い

アドビシステムズも、もともとは成果によって従業員を評価する人事評価制度を導入していました。

しかし、先述の通り複数の課題があったことから開発・導入した「Check-in」は、従来の人事評価制度とは異なります。

① PDCAサイクルを回すスピード

目標管理制度は、評価サイクルが半期に一回あるいは一年に一回であるケースが多いです。

そのため、部下がPDCAを回すスピードが遅くなってしまうという短所があります。

また、評価が告げられるまでに、目標設定の準備・目標設定面談・自己評価・評価面談・フィードバック面談と多くの工数がかかります。

そのため、フィードバックを受けた部下が成長をして次の評価につなげるという「PDCAサイクル」を回す期間が長くなるのです。

一方で、「Check-in」は四半期に一度の面談に加え、毎週の1on1面談での上司と部下のコミュニケーションを取ります。

頻繁に面談がおこなわれることで、短い期間で部下が自身の成長のためにPDCAを回すことができます。

② 報酬の決め方

目標管理制度の評価の方法は、まず本人が自己評価をおこない、それを受けてから上司が評価をするという流れが一般的です。

注意が必要なのは、目標を達成したかどうかの判断や、目標の達成度は「結果が全て」ということです。

四半期の始めに設定した目標に対して、どのぐらい達しているかを判断することが重要であり、どれだけ努力したかということを評価に持ち込んではいけません。

「Check-in」の場合、従業員に評価やランク付けをせずに報酬が決定します。

マネージャーが部下の報酬を決める方法は自由です。マネージャーは上層部から分配された予算をメンバーに配分します。

3. 「Check-in」を導入したことで得られる効果

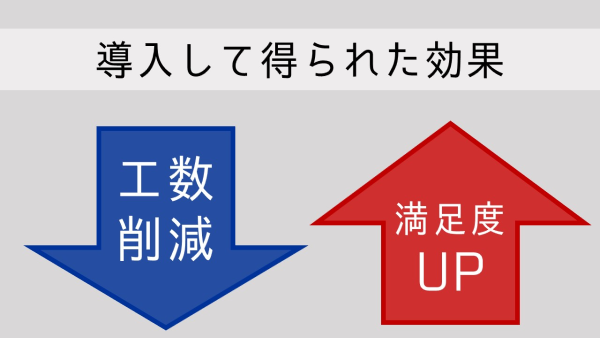

アドビシステムズは、従来の人事評価制度では「マネージャーの工数の多さ」と「従業員満足度の低さ」という課題を抱えていました。

「Check-in」を導入して、そどのような結果が出たのでしょうか。

3-1. マネージャーの工数を10万時間削減

アドビシステムズ株式会社が「Check-in」を導入したことで得た大きな効果として、「マネージャーの工数削減」があげられます。

「Check-in」を導入する前の人事評価はプロセスが多く、マネージャーにとって手間のかかる業務でした。

しかし、「Check-in」は、従来の評価制度のような指定フォームに記入せず、フリーフォーマットで、マネージャーの記録しやすい方法で記入することができます。

複雑な評価用紙やアンケートを廃止したことで、マネージャーがそれらに目を通す必要がなくなりました。

結果的に「Check-in」の導入によって、導入初年度は従来の人事評価制度に費やしていた推定8万時間の管理時間を削減することができたそうです。、

さらに初年度以降は人員数の増加により、年間10万時間を超える管理時間を削減しているということです。

3-2. 従業員の満足度10%アップ

マネージャーの工数削減のほかに、従来の評価制度に不満を感じ、離職する従業員が多かったという課題も改善しました。

実際に、年一回の従業員アンケート(2012年~2015年)では、「アドビを仕事の場として推奨する」と回答した従業員の数が10%増加し、「継続的なフィードバックを受けて業績を向上させる」と回答した従業員の数が10%増加したそうです。

また、マネージャーに関しても部下からフィードバックを受けることに前向きな人が5%増加しました。

このようにアドビシステムズ株式会社は、「Check-in」の導入により従業員の満足度が上がったことで、離職率を下げることに成功したのです。

【参考文献】「業績評価なしで管理 – 従業員の経験を変革」

4. さいごに

「Check-in」の導入は、アドビシステムズ株式会社に良い結果をもたらしました。

アドビシステムズ株式会社のように、長く続けていたことをやめ、新しいことを取り入れる企業は、人事制度に課題を感じる企業のモデルとなります。

制度は、変えることも、新しいものを浸透させることも困難です。

しかし、会社の業績や社員の成長に貢献することができると考えれば一度、自社の人事評価制度を見直してみるのもいいかもしれません。