組織コンサルティング・研修事業を営む、株式会社JAMが主催する『在籍者が語る“アレすご”』イベントをご紹介。

今回は、日本ラグビーフットボール協会 コーチングディレクターであり、株式会社チームボックスの代表取締役を務める中竹竜二氏をゲストに招き、トークセッションを実施。

テーマは『選手/社員のパフォーマンスを上げるために、中竹さんが実行していること』。

なんとその答えは、「仕事そのもの」「プレーそのもの」ではなく、「仕事以外の場でいかに仲間に気を使えるか」にあるとのこと。

では、実際に中竹さんは何をしているのか。ご自身の経験も踏まえてお話いただき、その内容を記事にまとめました。

メンバーやリーダーの育成、組織づくりに取り組まれている方にとって参考となる内容が満載です!

中竹 竜二 | 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター/株式会社チームボックス 代表取締役

水谷 健彦|株式会社JAM 代表取締役社長

目次

「ON the Field」と「OFF the Field」の考え

勝てるチームは、OFF the Fieldをこだわる

水谷氏: 中竹さんがマネジメントをする上でのキーワードとして挙げているのが「OFF the Field(オフ・ザ・フィールド)」です。まずはここから伺っていきたいと思います。

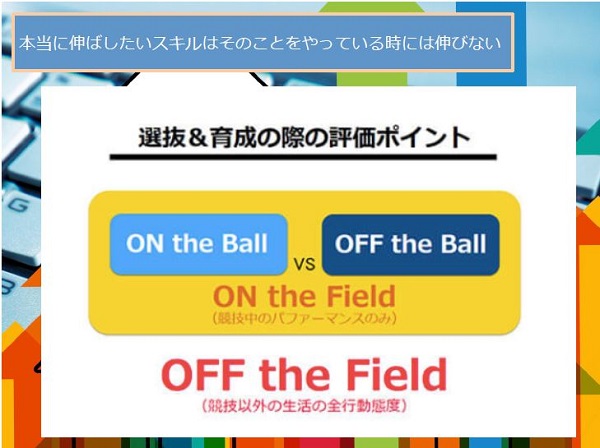

中竹氏:OFF the Fieldとは、競技以外の生活の全行動態度を指します。

たとえば、サッカーというと、今まではボールを良く持っている選手や、シュートして点を入れる選手が、ずっと評価されていました。これは「ON the Ball(オン・ザ・ボール)」の考えです。

ただ、そこから「OFF the Ball(オフ・ザ・ボール)」が注目されてきました。ボールを持っていないところでどれだけ貢献しているかということです。実は、名将と言われる人たちはここを見ています。

データを取ると、サッカーやラグビーにおいて、ボールとは関係のないOFF the Ballでどれだけ活躍できるかが、チームの強さにつながっているんです。

これらは、競技中のパフォーマンスになるため、「ON the Field(オン・ザ・フィールド)」になります。

そして、ここからさらに進化してきたのが、「OFF the Field(オフ・ザ・フィールド)」の考えです。結局、人生において、グラウンド上ではない部分が多くの時間を占めます。

「OFF the Field」に焦点をあてた研究結果では、強いチームほど「OFF the Field」を大事にしていることが分かってきました。

水谷氏:強いチームは「OFF the Field」で何をしているんですか?

中竹氏:「BETTER ATHLETES BETTER PEOPLE」と言っているのですが、良いパフォーマンスをあげる人は、良い人であることが前提にあると考えています。

ですので、私がラグビーのU20日本代表のヘッドコーチを務めていたときは、「集まったときにはちゃんと挨拶しよう」「食事の後はちゃんとテーブルを拭こう」「朝眠くてもチームメイトと挨拶しよう」「時間を守って行動しよう」「人の話をしっかり聞こう」と、当たり前のことを当たり前にできるように伝えていきました。

これは初日から実践していきます。「人徳や人間性うんぬんではなく、勝つために『OFF the Field』を意識しよう」と。

また、私が選手に聞くことは、練習中に「あのプレーどうだった?」ではなく、「『OFF the Field』で何かいいことできた?」「『OFF the Field』で何か課題ある?」という内容です。

実際に、そこから選手たちは、日頃からチームを振り返るときに「『OFF the Field』ではまずどうだった?」というところから、振り返るようになったんです。

そしたら、チームはどんどん強くなっていったんですね。

要するに、「超上手いんだけど、こいつは二度と話したくないな」という選手がいると、一緒に戦えないんですよ。

水谷氏:結局それは、チームの輪とか、連携とか、そういうことに悪影響を及ぼすということですね。

中竹氏:そうですね。当たり前ですけど「こいつ、仲間だな」って思う人と戦った方が良いに決まっているじゃないですか。

いくら勝負だからといって好きな人と戦うか、嫌いな人と戦うかでは、全然モチベーションも違います。

同じチームであっても、複数のポジションがあると、選手の中でも結構上下関係が生まれてしまうことがあります。

仕事においても、仕事がすごくできる人、うまくいかない人。部長、課長といった役職者。さまざまな関係が存在しますよね。

そういった関係性が影響して、一緒に仕事をしていても指摘し合えない、相談できない、質問すらできないということがあると思います。

実はこれ、競技をやっていても結構あります。「わかってないのにわかったふりをする」「上手い人がミスしても指摘できない」など。

負けるときは、大体このようなことが散見されます。

「OFF the Field」が変われば、個人も伸びる

水谷氏:「OFF the Field」が変われば、個人のプレーにも良い影響はあるんですか?

中竹氏:あります。実際に、ポテンシャルは高いのですが、ボール持ってもパスをしない。勝手なプレーをする。人の話を聞かない。周囲に気を使えない。そんな地方出身の選手がいました。ただ、それで今まで通用してきたので、悪気はないんです。

「OFF the Field」のところで彼をよく見ていると、全然人と話さないんです。口下手でしかも地元の方言が強いので恥ずかしがって話さないんです

そこで、「お前は『ON the Field』はすごいから、『OFF the Field』をとにかく頑張れ」って言ったんです。

そしたら、人の話を聞けるようになり、パスもできるようになって、一気に成長したんですよ。

後に書いてもらったレポートでも、「最初は『OFF the Field』の意味が分からなかったけど、『OFF the Field』に向き合うことで、どれだけパフォーマンスが上がるのか自分の中で確信が持てた」と言っていました。

また、サッカーやラグビーのようなチーム競技は、チーム内での約束ごと、つまり規律が重要です。現在では、しっかりとした規律を持っているチームが、勝てるチームとなってきています。

なので、いかにプレー中に規律を守ってセルフマネジメントができるかどうかが大事です。一切の妥協をせずに約束事を実行し続けることができるか。

これは普段から「OFF the Field」を意識しないとできません。

水谷氏:「OFF the Field」を改善するとセルフマネジメント力が高まり、結果としてプレーの質も上がるのですね。

中竹氏:しかし「OFF the Field」を意識しすぎると、いつでも完璧でいないといけないというイメージを持たれるかもしれませんが、実はこれは危険です。

人間は休息も必要なので、私は「何もやらない時間をしっかりつくりなさい」と言っています。燃え尽き症候群にならないように、自分をちゃんとコントロールしていくことも重要です。

オフのときにはショッピングに行ったり、リラックスしたり、何にもしない、何も考えない時間も含めて「OFF the Field」で自分をコントロールしていくことが大切です。

「OFF the Field」はビジネス上でのパフォーマンスにも直結する

水谷氏:このような経験が、ビジネスの場でも活かされているのですね。

中竹氏:はい。同様にビジネスでも「OFF the Field」はパフォーマンスに直結します。

私は、チームボックスというリーダーの育成の会社を経営していますが、そこで大事にしているのは「リーダーが変われば組織が変わる」という考え方です。

多くの経営者、幹部の方は「若手が育たない」と言いますが、「いや、それはリーダーである、あなたのせいです」と伝えています。

「俺はもう十分に知識がある。経験もある」それは分かっています。そこからリーダーがさらに成長するためには、「OFF the Field」をいかに意識できるかだと考えています。

ですので、我々が教えるのは、「あなたがどれだけ学んで成長するか、どれだけ人のせいにせず、どれだけ環境のせいにせずに頑張れるか」という「姿勢」の重要性です。

自責で捉え、逃げない、嘘をつかない、背伸びしない。大事なのは会社のミッション、ビジョン、バリューといったことに対して、真摯に取り組む姿勢と周囲への態度です。部下たちはここを見ています。

それは、本業の「ON the Field」ではなく、「OFF the Field」のところで全て見られています。ここを意識すると、信頼関係は絶対に変わるし、自身の発言もより研ぎ澄まされます。

水谷氏:中竹さんが支援された中で、印象的な事例などありますか?

中竹氏:ある会社のリーダー育成支援に携わっていたのですが、その中に定年退職手前で、モチベーションが低く、社内の評判もあまり良くない、部長職の方がいたんです。

まわりは「変わるはずない。意味がない」と思っていたのですが、トレーニングを通して変わっていったんです。周囲に対する対応や姿勢が変わったんです。

それは、些細なことです。かつては人の話をちゃんと聞いていなかったんです。もう癖になっていたのでしょう。それが、単なるランチでも、うなずいて話を聞くようになるわけですよ。

「いつも机の上を片付けなかったけど、これからはキレイにするよ」「日報最後チェックしていくから」と、簡単なことですが、やるようになるんです。これは、いわゆる「OFF the Field」の具体的な例です。

そうすると、みんなが「お疲れ様でした」と、声をかけてくれるようになり、「何か最近、部長変わりましたね」みたいな感じで、ポジティブに変化していくんです。

トレーニングの終盤になると、その部長の方は、「本当に今まで申し訳なかったんだけど、俺、部長としてもうちょっと頑張りたいから、俺に改善して欲しいところある?」って周りに聞くようになったんです。

そうした結果、その部署全体の空気が大きく変わりました。「OFF the Field」は、一見すると業績に直接結びつかない部分ですが、ここを改善していくことが、実は重要なんです。

「日本一オーラのない監督」が考える、良いリーダーの条件

水谷氏:中竹さんは「日本一オーラのない監督」というキャッチフレーズがついていますが、そんな中竹さんが考えるリーダーの在り方についても伺いたいと思います。

中竹氏:「日本一オーラのない監督」は私がつけたわけじゃなく、つけられたんです(笑)。でも、これがいいんです。

多くの大人がなぜ学べないかというと、人に聞くことができないからです。「私、出来ません。わかりません」という表明ができないんです。

どれだけ自分が無知で無能かをディスクローズするか。これが学ぶ上での最速の手段だと思います。

水谷氏:中竹さんのキーワードの一つでもある、「フォロワーシップがリーダーシップを超える」ということについてもお伺いしたいのですが。

中竹氏:引っ張るか、支えるかの話です。見えないところで支えるのが「フォロワーシップ」。「リーダーシップ」はみんなの前で引っ張る。

リーダーは両方やる必要があり、このバランスが重要です。

これまでのリーダーは基本的に引っ張ることがメインで、それが得意な人がリーダーになっていたと思います。ただ、研究で分かってきたのが、本当に勝てるリーダーは「フォロワーシップ」が上手いんですよね。

水谷氏:単純にリーダーは「リーダーシップ」、メンバーは「フォロワーシップ」ではないんですね。

中竹氏:「I don’t know」「I can do it」「Let’s and together」。この3つの言葉を使えるかどうかが、実は良いリーダーの特徴で、特に「分かんない」って言えるかどうかが大事なんですよ。

- 1、リーダーのリーダーシップ

- 2、リーダーのフォロワーシップ

- 3、フォロワーのリーダーシップ

- 4、フォロワーのフォロワーシップ

この4つをバランス良く活用し、大事なときに見えない部分でフォローしているのが良いリーダーですね。

水谷氏:支えることの重要性ですよね。

中竹氏:そうですね。結局、2番がいいと何が発生するかというと3番ですね。

リーダーがスッと下がると、フォロワーが全面に出ますから、このバランスだと思っています。私自身、相当このバランスを常に考えながらマネジメントしていました。

どこまで自分が引いて、どこで自分が出るか。私は1:9くらいの割合でフォロワーシップ中心です。あえてそれくらいにしています。

ただ、フォロワーシップだけのリーダーでは絶対にダメだと思います。出るところは出る、譲れないところは自分がやる。

水谷氏:そのスタイルでいくからこそ、結果的にメンバーの自立性が高い状態になるんですね。

中竹氏:そうです。ただ、この配分も人の個性や、フェーズによってさまざまだと思います。早稲田大学ラグビーで私の前任の清宮監督であれば、もう9:1くらいでリーダーシップでもいいと思います。

言葉でしか未来をつくれないから、言葉を研ぎ澄ます

水谷氏:最後に「言葉でしか未来をつくれない」というテーマでお話いただきたいと思います。

中竹氏:日本人には「不言実行」という美徳がありますが、リーダーシップの領域では、「言って、やって、言う」ことが、1番影響があるんです。

「これをやります、やりました、これを目指します」という考えは、うまく言語化しないと理解・浸透できません。言葉をちゃんと研ぎ澄ますことが重要です。

「こんな良いチームになろうね」ではなく、「良いチーム」とは何か?目指すべきものを具体的に言葉にして落とし込んでいきます。

これからの目標や未来をつくるのは人間の言葉でしかないので、そこをすごく大事にしています。

水谷氏:この言葉は単語でもいいんですか?

中竹氏:単語でもいいです。

それで自分たちの言葉をつくります。自分たちしか分からない言葉をつくることで、帰属意識も高くなります。

たとえば、ラグビーの監督をしているときに使っていた『justice(ジャスティス)』という言葉です。これは何かというと、「キツイときにもう1回頑張ろう」とか、「もう1歩を踏み出そう」ということを選手たちが言葉にしたんです。

ウエイトトレーニングをやっていて、10回やった後に「いや、もう1回行こう」となれば、「ジャスティス」って言葉に統一されたんですね。

試合中でキツイときにも、「ジャスティス」って声が飛び交うんです。もう相手からするとわけがわからないですよね(笑)。

あと、『same page(セイムページ)』という言葉も出ました。

水谷氏:セイムページ?

中竹氏:議論をしていても、全然かみ合わないときがあるじゃないですか。「みんな今、どこを見ているの?」みたいな。そこをすり合わせするための言葉です。

水谷氏:論点整理をするイメージですね。

中竹氏:本当にグランド上でも「same page見てる?(ちゃんと同じページを見てる?)」みたいな感じです。リーダーが「俺たちのsame pageは、今ここだからこういう戦術だよね」と確認をするんです。

パスを回すのか、キックで攻めるのか。考えが統一されてないときは、「セイムページって今どこだっけ?」とサインの確認をします。ミーティングでもよくあります。

だいたいパニックに陥ってチグハグになるときは、セイムページを見ていないときです。何をすべきか整理したいときに、みんながリセットできる統一の言葉があると助かりますよね。

水谷氏:自分たちでつくった言葉の方が使いやすいし、浸透しやすいし、すごく良いですね。

一流の世界の「これからのリーダーに求められる条件」。そして、リーダーが未来を創るためにいかに言葉を研ぎ澄ますか。

自社の管理職の在り方を振り返るきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

- イベント概要:あの組織のアレがすごい!Vol.8 日本ラグビーフットボール協会編

- 主催:株式会社JAM

- 日時:2017年10月24日(火)17:30~19:00

- 場所:株式会社JAM(東京都港区南青山3-4-6 aoyama346 3F)