こんにちは、HR NOTE編集部の野上です。

先日「HR-Solution Contest~働き方改革×テクノロジー~」に出席をして、その内容や受賞サービスを記事にしました。

このイベントで私が一番驚いたのが『メガネ』というデバイスが優秀賞を受賞したことでした。

近年、多くのHR系のプロダクトがリリースし、普及を続けているなかで、クラウド型の勤怠や労務系のシステム、ビジネスマッチングアプリ、エンゲージメントやストレスを計測するようなサービスではなく、『メガネ』だったんです。

そして、その『メガネ』とは、「JINS MEME(ジンズ・ミーム)」という株式会社ジンズが提供するプロダクトになります。

ジンズといえば、『JINS SCREEN(旧 JINS PC)』という、日頃PCを長時間活用するビジネスマン向けのブルーライトカットメガネが有名だと思いますが、今回受賞した『JINS MEME』は、JINS SCREENとは異なるアプローチでのメガネになります。一体どのようなプロダクトなのでしょうか。

集中力を可視化するメガネ『JINS MEME』とは?

この『JINS MEME』というメガネ、何ができるかというと・・・集中力を可視化することができるんです!!

メガネに組み込まれているセンサーが、「瞬き」「視線移動」「姿勢」をデータとして読み取り、集中力として計測をしてくれます。

『JINS MEME』が読み取ったデータは、スマートフォンの専用アプリと連携して自身の集中力をリアルタイムで可視化することができます。

「人間の集中力の継続は4時間が限界」と言われる中で、従業員が1日にどれぐらい業務に集中をしているのかを集計することができます。

従業員自身も自分の集中力が数値化されたものをアプリで確認することができるので、意識せずとも数値を上げるために集中しようとする効果もあるみたいです。

また『JINS MEME』は、集中力の継続している時間を計測するだけではなく、その集中力がどれほど深い集中なのかという「質」の計測もおこなってくれます。

生産性の重要な因子である集中力の計測ができることで、人事施策の効果を測定しPDCAを回しながら、企業の「働き方改革」をサポートできます。

実際に社員3人で『JINS MEME』をつけて仕事をしてみた

『HR-Solution Contest~働き方改革×テクノロジー~』での『JINS MEME』のプレゼンテーションとグランプリ受賞を目の当たりにしてから、「自身の集中力を可視化してみたい」と思い、ジンズさんにアポイントをいただき、実際に『JINS MEME』をお借りしてきました。

そして、僕を含めて3人の社員が1週間『JINS MEME』を装着し、普段から8時間の業務時間内で何時間集中ができているのか。その中でも、深い集中は何時間できているのかを2週間計測してみました。

【JINS MEMEの装着に関するルール概要】

- 出勤してから退勤までのあいだは『JINS MEME』を装着する

- 前半の1週間はいつもと変わらない環境で集中力の計測をおこなう

- 後半の1週間は環境に変化を与えて集中力がどれだけ上がるのかを計測する

『JINS MEME』の計測に協力してくれた社員を紹介

今回『JINS MEME』を付けて集中力を計測した3人を簡単にご紹介します。

1人目:松澤 俊明|採用担当 35歳

普段の業務の中では求職者との面談や面接など、人と関わる業務が多いため、視線や、姿勢が変化しやすく『JINS MEME』のようなデバイスでの集中力の可視化に少し恐れていましたが、快く受け入れていただけました。

2人目:水本 明宏|Webメディア PM(プロダクトマネージャ) 25歳

入社時からメディアのマーケティンングに携わり、今はそのメディアのPMを務めています。人あたりがよく周囲からの信頼が厚い方です。パフォーマンスの高さにも定評があり、『JINS MEME』を活用して数値化される集中力に周りの期待も膨らみます。

3人目:野上 大志|HR NOTE 編集部 27歳

集中力の低さと、生産性の低さに課題を抱えている。過去には編集長に生産性を向上させるために、ラマドワーカーという箱を渡され集中力を極限に高める実験をしたこともあります。

▶【生産性の向上に役立つ?】集中力を極限まで高めるラマドワーカーとは

この3人で『JINS MEME』を活用して集中力の計測を進めていきました。

【計測1週目】いつもの環境で、普段の集中力を測ってみる

『JINS MEME』はBluetooth連携で、手持ちのスマートフォンとアプリを通して連携することができます。

メガネのボタンを長押して連携をすると、このメガネが「まばたき」「視線移動」「視線の安定性」を感知し、その情報から、スマホの専用アプリ上で、集中力が数値として出力されます。

集中力は100点満点で計測され、60点を超えると集中している状態と判断され、さらに80点を超えると深い集中ができている状態であると判断されます。

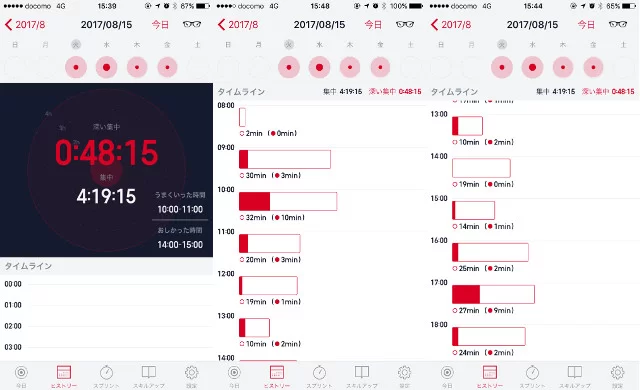

3人の初日の集中力はこのような感じです。

野上の集中した時間

8時間の稼働時間に対して4時間19分の集中ができていました。「人間の集中力が持続する時間が4時間」といわれているなかで、初日から4時間以上の集中ができたことにまずは一安心です。

表を見てもわかるように、始業時間からお昼休みの時間帯までは、個人的にも仕事が捗っているという実感がとてもあります。また、夕方の15時~18時の時間帯に関しては、そこまで実感がないものの、集中ができているという結果がでていました。

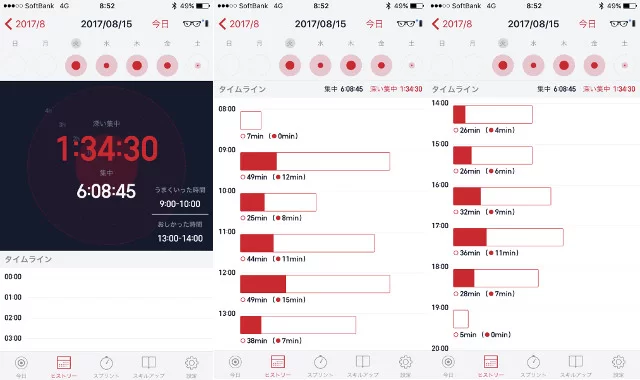

松澤さんの集中した時間

松澤さんの集中力は6時間8分と、集中力が継続する時間が4時間と言われている中で、驚異的な時間を記録していました。今回の3人の中で一番社会人歴が長く、集中しながら働くというスタンスができあがっているのかもしれません。

水本さんの集中した時間

4時間16分、集中をしている時間がありました。午前中、夕方に集中できている時間が偏ってはいるものの、水本さんの生産性が高い時間帯は、11時前後と、19時以降ということがわかります。

【JINS MEMEを1週間つけてわかったこと】

- 午前中と夕方の集中力が高い

- 3人とも1日あたり4時間以上の集中ができている

- 昼食をとった時間から2時間ほどは集中力が大きく下がる

さらにもう1段階深掘って、1時間ごとの集中している時間と、深い集中をしている時間を『JINS MEME』のアプリから読み取ってみました。

僕の場合、週間の深い集中をしている時間を1日単位で計算をしてみると、約47分でした。この深い集中をしている時間は、おそらく生産性が高い状態にあることだと思っています。

松澤さんは1週目の深い集中をしている時間が1日あたり72分。水本さんの深い集中時間が1日あたり52分でした。

3人全員の集中力が4時間前後の日を多く占める中で、1週間目を終えて集中力の質を向上させるために3人で環境を変えながら業務に取り掛かることにしました。

【計測2週目】集中の質を上げるために取り組んだこと

3人全員の集中力が4時間前後の日を多く占める中で、集中力の質を向上させるために、次の2週間目はさまざまな施策を実施しながら行動することにしました。

まずは集中力の質はどのようにすれば上がるのかを考えた結果、「自分を取り囲むオフィスの環境」や「昼食において摂取する食べ物」が起因しているのではないかという考えにいたりました。

そこで僕を含め『JINS MEME』を装着している3人には、イヤホンを耳につけて音楽を聞きながらの業務をおこなったり、視覚から無駄な情報が入ってこないようにしたり、デスクに座って業務をするのではなく、立ったまま仕事ができるような工夫をしたりなど、普段のデスクで仕事をしている環境とは異なる中で、深い集中の時間が上がるかどうかを検証してみました。

血糖値を下げると集中力が上がるという話を耳にし、血糖値を下げるのに役立つ低GI食品である、アーモンド(もちろん無塩ロースト)を食べてみたり

噛んでいると集中力が上がるといわれる『ガム』を噛みながら1日作業をしたり

眠くなっても寝てしまわないように、立ちながら仕事ができるような道具を活用したり

視界に邪魔なものが入らないように過去にHR NOTEでも活用した『ラマドワーカー』を活用してみたり

周りの音が聞こえないように、音楽を聞きながら仕事をしたり

短時間での集中力を最大限に高めるために、少しだけ寝てみたり

以上の事柄を試してみた上で、普段の業務で取り組んだことのないようなスタンスで業務に取り組みました。

【集中力を上げるために取り組んだ施策】

- アーモンド(低GI食品)を食べて作業をする

- ガムを噛みながら作業をする

- 周囲から遮断した空間で仕事をする

- 立ちながら仕事をする

- 音楽を聞きながら仕事をする

- 少しだけ寝てみる

【やってみた結果】一番効果がでたのは「周囲から遮断された空間」で仕事をしたとき

全ての施策を試してみた中で、深い集中の時間が一番上ったのは、『ラマドワーカー』を活用した時間帯の業務でした。

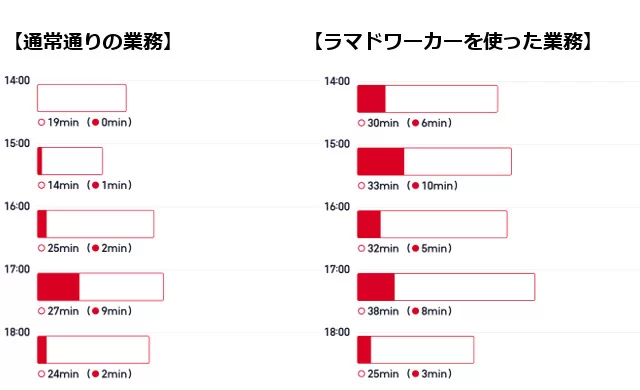

午後の業務で、ラマドワーカーを活用して業務に取り組んでみた結果、14時から19時までの間で、集中している時間が1週目は84分だったのが、158分に上がり、188%になりました。

生産性が高い時間を示す深い集中の時間も、1週目は14分間だったのに対して、ラマドワーカーを活用することで32分間までに上がり、228%になり、働く環境を変えることで集中力に大きな変化を与えることがわかりました。

やはり、視界に入ってくる周りの人の動きや、明かり、声などが集中力を左右するのではないでしょうか。

また、それだけでなく『JINS MEME』を身につけているだけで、「業務に集中しないといけない!」と心理的に思うようになり、普段の業務に比べて装着をしている2週間の集中力は高かったように感じています。

しかし、この調査を終えて感じたことは、業種や職種、個人によっては集中できるシチュエーションが大きく異なるということです。

音楽を聞きながら仕事をすれば物事に集中できる人、カフェで仕事をすると逆に集中ができない人も中にはいるかもしれません。

「働き方改革」に企業で取組む際には、多くの方が多様に取り組めるような施策を打ち出すことが重要なのではないかと感じました。

実際に『JINS MEME』の担当者に話をうかがってみた

井上 一鷹(いのうえ かずたか)| 株式会社ジンズ JINS MEMEグループ マネジャー

メガネは生活のインフラになりきっている

-JINS MEMEの開発にいたった経緯を聞かせていただいてもよろしいでしょうか?

井上氏:私たちの生活のインフラになりきっているメガネで、外を見るためのツールだけでなく、他にも生活に役立つ方法はないかということが開発の経緯でした。

そのためにまず、「目の悪い方じゃなくても目を守ろう」という切り口で、『JINS SCREEN』というブルーライトカットメガネを開発しました。

その中で、メガネの強みというのをずっといろんなところでいろんな先生方とお話していく中で気づいたのが、「メガネはパンツの次につけている時間が長い」ということでした。

メガネは意外と人に寄り添っているものなんです。必需品であるがゆえに、『メガネ』が生活のインフラになりきっています。

そこから、「メガネは外を見るためだけの補助具じゃなく、自分のことも見続けるという、その人のことを知り続けることができるんじゃないか」という話が出てきました。

では、メガネで自分の何が計測できるのか。目の動きと姿勢の2点を測ることができるデバイスをつくると、いろんなことができるんじゃないかとなりました。

目は口ほどに物を言うので、目の動きを追うことでわかることはたくさんあります。あとは姿勢。地面から一番遠い場所は頭です。頭の傾きは姿勢に反映されるんです。

そのアイデアを最初にいただいたのは任天堂DSの脳トレで有名な東北大の川島隆太先生でした。

川島先生は認知症の研究医です。実際に川島先生が認知症の初期段階の患者と健常者を見比べたときの仮説として、目の動きと重心バランスに違いがあるということでした。

この初期症状がメガネで計測できれば、「先制医療で対策をおこない、病気が悪化することを防げるのでは?」という話になりました。

そのためには、より多くの着用者のデータが必要なため、目の動きを追う技術をつくったり、体の動きを追う技術をつくったりして、さまざまなアプリケーションとあわせて展開をしているというのが『JINS MEME』の開発経緯です。

指標がないのに働き方改革なんてできない

井上氏:今の働き方改革って、一気に残業減らせばいいのではないかという量の話しかしていない気がしています。そうではなく、本当の働き方改革を進めていきたいのが、わたしたちの思いです。

皆さんご存知の通り、2030年には労働人口が減り、労働の母数が現在の3分の2になります。そんな中、働き方改革の一環で残業を減らしていこうとしています。しかし、今の働き方改革は体重計に乗ったことのない人が痩せようとしている状態なんです。

「今、何がどれぐらい課題があるのか」を指標として持っていない時点で、その先を目指せないんですよね。

たとえば「なんとなく太っても、なんとなく痩せない」んです。でも、3キロ太った人はPDCAを回しながら、3キロ痩せる努力をするんです。

働き方改革にもそういった指標があればいいなと思っていたんですよね。

-その指標が『JINS MEME』でわかるようになると

井上氏:たとえば、1週間JINS MEMEをかけているだけで、どの時間帯の集中が低いのか、集中すべきなのに低い時間帯などが特定できます。ここがわかれば、集中力の低い時間帯を減らすための施策がうてるんですよね。

その時間の減らし方としては、個人がちゃんと集中できるようにするか、必要のないタスクを削ってあげたほうがいいと思うんです。

もう一つ、JINS MEMEで生産性を測ってあげると「カフェで仕事をしているときは集中力高いな」といった、生産性が高い状態を知ることができます。ちゃんとこのようなデータを活用して、集中力の下がっている時間を、集中できるような時間にする必要があると。

この2つのことをするために、JINS MEMEを作りました。

根性論で生産性を上げるのではなく、『攻めの休み』でメリハリをつける

井上氏:人は「1日4時間しか集中できない」って言われていて、この4時間をどう最適配分するかというのがスマートな働き方だと考えています。

-4時間を増やすというのは難しいものなんですか。

井上氏:これは僕の意見ですが。日本人はとくに、「どうすれば集中力を5時間に増やすことができますか」という質問をするんですよ。

これ、日本人の一番よくないところだと思っています。日本人って、スポ根マンガを読んで育った背景があるからか、根性論が強いんだと考えています。

ドイツ人は1年で1ヶ月休みますし、イギリス人は17時には家に帰っています。

このような働き方には、ちゃんとしたロジックがあって、次の生産的な時間のために、『攻めの休み』をつくっているんです。だから深くグッと仕事してバッと休むっていうメリハリが効いているんです。

4時間の集中を5時間にすることはもしかしたらロジックの上ではできるのかもしれませんが、「今は時間を増やすこと」を目指すのではなく、「同じ4時間でどれだけパフォーマンスを高くするのか」というほうに振り切って、日本人から根性論をなくさないと、日本人の働き方改革は進まないと思っています。

個人がマネージメントされるようになると生産性が上がる

井上氏:『JINS MEME』でデータの計測をとってみるとわかるのですが、15時から集中している時間が伸びる人もいるのですが、12時から集中している時間が伸びる社員もいるのです。

なので「同じ時間帯に働くって本当に生産的なの?」という議論になるんですよね。これは会社のポリシーに関わると思うので、この現状を見てもやらないっていう会社も出てくるとは思うんですけど、どの時間帯に働くべきかということを最適化していきましょうと。

そこで、ある企業のエンジニアを対象に計測をおこない、『JINS MEME』をかけて1週間普段通り働いていただき、どの時間帯が働きやすいかによって2週間目には出勤時間をシフトしてもらいました。

すると、出勤時間をシフトするだけで、8時間勤務のなかで15分間の集中が上がったんです。ということは1年働いたら61時間にもなるんです。

61時間、ダラっと仕事していたのがシャキッと集中してる仕事に変わるということは、出勤時間を個人によってシフトするだけでものすごい価値を生んでるはずなんですよ。

こういうものを換算していくことが『働き方改革』なんじゃないかと思っています。

あくまでも生産性っていうのは、集中だけではなく、集中作業とコミュニケーションが、バランスよくしっかりと分かれていて、個人がしっかりとマネジメントされていればもっともっとパフォーマンスは上がるはずなんです。

人事がKPIとして、集中力を指標とすることができれば、「どれぐらいの集中を上げるのか」っていうことを議論できると思うんです。これによって初めて体重計を手にして、ダイエットを始めることと同じだと思っていて、「集中力を測りながら生産性を高めていきませんか」というのがジンズの提案になります。

『JINS MEME』のこれからの展望

-最後に『JINS MEME』のこれからの展望をお聞かせください。

井上氏:そうですね。あんまりこういう切り口で話す人はいないと思うんですけど、万能じゃないんですよ、『JINS MEME』って。

たとえば、1週間『JINS MEME』を社員につけてもらって、データを見たときに集中していない時間があるとします。

彼が集中できていないっていう事実には『JINS MEME』で確認ができるんですが、「なぜ集中ができていないのか」については、かなり噛み砕いて分析する必要があります。

集中力を害する要因は4つあります。「体調」「モチベーション」「外的環境」の3つ。うるさいとか、暑いとか、汗だくの人が横にいるとか、におうとか。

最後の1つが、仕事の内容が難しすぎるか簡単すぎるかという「ミッション設定」なんです。

この4つが集中力を下げる要因だと思っています。大事なのはこのデータをマネージャーや人事がデータとして見たときに、ちゃんと噛み砕くことなんですね。

いきなり「集中してないじゃん、ダメじゃん」って言ってもしょうがないんで。そうじゃなくて、「今日モチベーション低いのはどうしたの?」「人間関係で悩んでいるの?」。

このような要因を噛み砕いてちゃんと解決をしていかないとと集中力は上がりません。

『JINS MEME』だけでなく、全部のHRテックの話でこの部分が阻害になるんです。HRテックは導入じゃなくて運用が重要になってくるんです。

HRテックから読み取れるデータを運用にのせて、ネクストアクションにしていくためには、機械が人を評価するのではなく、人が人を評価しないといけないんですよね。

でも、中には「HRテックが普及すれば人事いらなくなるんじゃない」と言ってる人事がいるんです。そうじゃなくて、HRテックを使ってさらなるHR施策を考えられる付加価値の高い人事を増やさないといけないと思っています。

なので『JINS MEME』は企業の人事に理解していただけるようなツールにするとか、企業の人事が活用したくなるようなツールにしていくことが今後の展望になります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

集中力を可視化できるツール『JINS MEME』は、企業が取り組まなければいけない「働き方改革」において重要な指標を示すことができるのではないでしょうか。

今まで見えなかったものを指標化できることで、人事担当者は従業員の生産性向上のためにかなり多くの施策を打ち出せるようになるかと思います。

それは『JINS MEME』だけでなく、HRテックと呼ばれるツールや営業管理システムなどのデータを活用することで、見えてくるものなのかもしれません。

ただツールを活用するだけでなく、そこから得たデータからどのようなチャレンジを仕掛けていくのか。この考え方が、これからの時代を生き抜く企業の人事に必要不可欠となるのではないでしょうか。