医師人材サービスを手がける株式会社エムステージが主催する、企業の人事・労務担当者対象のセミナー『メンタルヘルスの休職復職のために、人事が知っておくべきこと』を取材。

本セミナーでは、社会保険労務士の舘野氏が講師となり、近年増加傾向にあるメンタルヘルスをめぐる労働問題、人事が休職・復職時にチェックすべき項目は何か、そして産業医と協働してどのように休職・復職対応に取り組むべきかについてお話をされました。

今回はその中で、メンタルヘルス対応の入り口となる「メンタルヘルス対応の流れ」と「メンタルヘルス疾患の予防策」についてご紹介します。

【シート付】メンタルヘルス疾患により従業員が休職となる際に対応すべきポイント

舘野 聡子(たての さとこ)|株式会社ISOCIA 代表取締役/特定社会保険労務士/シニア産業カウンセラー/メンタルヘルス法務主任者

民間企業に勤務後、社労士事務所に勤務。その後「ハラスメント対策」中心のコンサル会社にて電話相談および問題解決のためのコンサルティング、研修業務に従事。産業医業務を行う企業で、予防のためのメンタルヘルス対策とメンタル疾患の人へのカウンセリングに従事。2015年に社労士として独立開業、エムステージでは産業医紹介事業の立ち上げにかかわる。

1. そもそもメンタルヘルスとは何か?

1-1. メンタルヘルス対応は労務リスク対応である

舘野氏:

近年の労働問題に関わる過労死、過労自殺、メンタルヘルス疾患の発生状況は増えてきているように感じています。

その中でまず言いたいことは、「メンタルヘルス対応=労務リスク対応」であるということです。メンタルヘルス対応を怠ることで、大きな労務問題につながる可能性があります。そうならないために、メンタルヘルスケアをどう進めていけばいいのかお話させていただきます。

そもそもメンタルヘルス不調とは何を指すのか。これは厚生労働省が定義を設けています。「精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう」とされています。

メンタルヘルス疾患で多いのはうつ病で、それ以外にも双極性障害、適応障害、統合失調症などがメンタルヘルスの病名でよく出てくるものです。また、そういった病名が付くものだけでなく、職場で何らかの強いストレスを感じていて問題が起こっている状態のこともメンタルヘルス不調にあてはまります。

ですので、病名が付いていないからメンタルヘルス対策をしなくても良いということでは決してありません。ちなみに、このようなメンタルヘルス不調を抱える可能性がどのくらいあるのか。労働者健康状況調査によれば、「ストレスを感じていますか」という質問に対して、およそ5割~6割の人が「職場で毎日ストレスを感じている」と回答しています。

また、職場が原因で精神障害が発生した人の数も年々右肩上がりで増えています。もう全然止まらない、改善しないということが日本でかなり大きな問題になってきています。

1-2. メンタルヘルスに影響を与えるのは「長時間労働」と「ハラスメント」

舘野氏:

では、企業として組織として何をしなければいけないのか。メンタルヘルスに影響を与える要因として、厚生労働省が挙げているのが「長時間労働」と「ハラスメント」です。長時間労働が続くと精神疾患を発症する。職場にハラスメントがあると精神疾患を発症する。そういうことを厚生労働省は話しています。

メンタルヘルス対策としては、長時間労働に陥らないための業務管理・勤怠管理をしなければいけないということ。ハラスメントの防止については、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントがあった際に、それを放置するようなことがあってはならない、きちんと対応することが求められます。

2. メンタルヘルス対応に向けた「流れの把握」と「予防策」

2-1. まずはメンタルヘルス対応の流れを把握しよう

舘野氏:

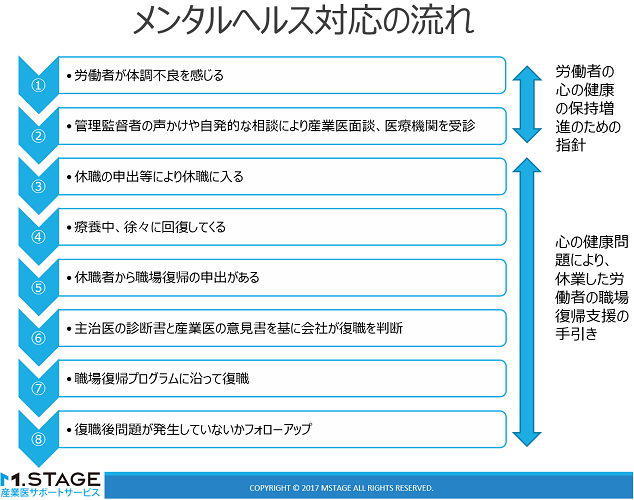

メンタルヘルス対応をどのようにしていけば良いのか。重要なのはメンタルヘルス対応の流れを把握することです。

まず、「何かおかしいな。夜眠れないな。寝てもすぐに起きちゃうな。食事がなかなか摂れない、なんか食欲がない。疲れが取れない」と、従業員が体調不良を感じる段階があります。

そこから、従業員が自発的に相談したり、管理監督者がその変化に気づいたりして、病院を受診する流れになります。そこで良くならないようであれば、休職の申し出により休養に入ります。

療養中、病院の指定する服薬と休養を取って徐々に回復していきます。そこからが休職から復職のフェーズです。休職者から復職の申し出があり、主治医の診断書と産業医の意見書をもとに、会社が復職を判断します。職場、事業主が復職を判断するのです。主治医ではありません。「産業医の先生が言ったからOK、主治医が言ったからOK」ではありません。その意見を参考に事業主が判断をすることになっています。

職場復帰のプログラムがあれば、それに従って復職をします。そして、復職後に問題が発生していないかフォローアップしていきます。復職からだいたい半年から、場合によっては1年くらいフォローしていくケースもあります。

2-2. メンタルヘルスケアの基本的な考え方

舘野氏:

メンタルヘルスケアの基本的な考え方として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」というものがあります。国が事業所におけるメンタルヘルス対策の在り方を包括的に指示しているもので、「メンタルヘルス指針」とも言われています。

その指針の中には、以下のような内容が記載されています。

- 事業者が事業所におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進する

- 事業者は心の健康づくり計画や規程を策定し利用する

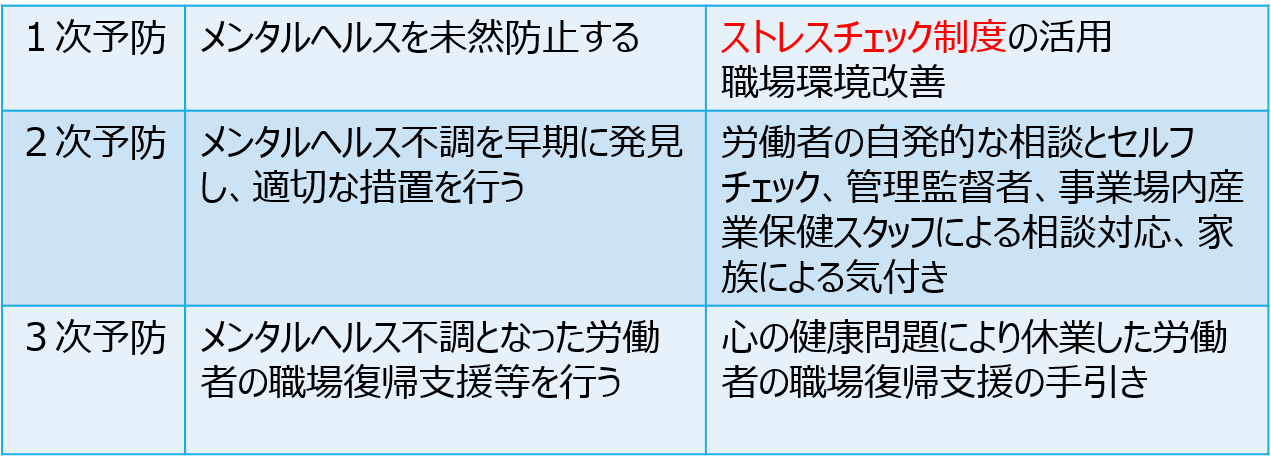

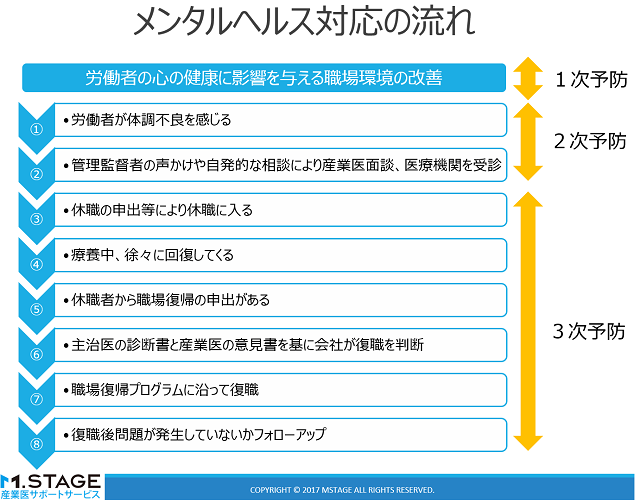

必ずやらないといけないというよりは、あくまでも推奨になります。ただ、このような対応を実施することで、メンタルヘルスにおける1次予防、2次予防、3次予防を円滑におこなうことができます。

1次予防は、メンタルヘルスを未然に防止する。起こさないというイメージです。そのためにストレスチェック制度を活用します。ストレスチェック制度は、メンタルヘルス疾患になる前に手を打とうという目的で設定されたものなのです。

2次予防は、不調者がいたら早期に発見し適切な措置をおこなうというフェーズです。従業員が自発的に気づけるようなセルフチェック機能、管理監督者などによる相談対応、家族の気づきなど、早期に発見できるような仕組みづくりが求められます。

3次予防が職場復帰支援になります。メンタルヘルス不調となり、休業した従業員の職場復帰支援をおこなうための手引きをしていきます。

未然防止、早期発見、職場復帰支援。この3つの予防を円滑に進めるために指針はつくられています。そして先程のメンタルヘルス対応の流れというのを見ていくと、以下のようになります。

体調不良を感じる前が1次予防になります。体調不良を感じてからが2次予防。その後が3次予防という流れですが、1次予防が一番大事です。2次予防のフェーズでも、「不調だな」と思った人をケアできれば、まだそこまで大きな問題にならない可能性が高いです。

しかし、3次予防の部分。休職してしまうと、今度はそこからさまざまな対応をしなければいけません。やはり一番良いのは起こさないこと、発生させないことです。

2-3. 2次予防でできること

舘野氏:

2次予防の話になりますが、「休職したい」と言う従業員は、自分の体調不良について誰にも相談しない人がほとんどだと感じています。メンタルヘルスの病気かもしれないと自分で思っても、「それで会社でなにか影響を受けるんじゃないか」「仕事が続けられなくなるんじゃないか」と、そういったことを不安に感じて相談をしません。

管理職も周りも、様子がおかしいなと思ってもその時は何も言わないんです。それで休職することになると「あの人、何かしら不調を抱えていると思ってました」という声がたくさんでてくるんです。でもその前には誰も動かないんです。ですので、人事にも全く相談が行かないし、産業医面談にもつながりません。そのため、いきなり「休職したいんです」と、主治医の診断書を持ってくることになってしまうのです。

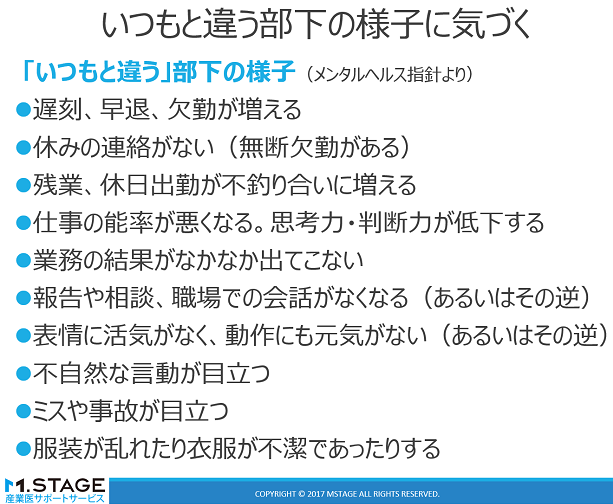

この間、全く何もケアができていません。そのために2次予防で、「体調不良があったら自発的に自分からでも相談してきて欲しい」「こういう相談の仕方があるんだよ」ということを知ってもらえるよう努力する必要があります。管理監督者もメンタルヘルス疾患の傾向がわからない方が多いので、いつもと違う部下の様子に気づけるようになってほしいと思っています。

そうすれば、人事、産業保健スタッフに相談ができ、面接をして産業医の先生から「じゃあ、こういうところに行ってごらん」と病院を紹介してもらえ、受診したら休職することなく治療しながら継続勤務したり、回復したりできるかもしれません。

また、大事なのは研修をすることです。メンタルヘルス指針の中にも、管理監督者の知識として「こういう研修をしてください」という内容が書いてあります。部下の遅刻、早退、欠勤が増え、突然休む。残業、休日出勤が不釣り合いに増える。特にうつ病の方は、判断力や思考力が落ちているので、残業時間が長くなる傾向があります。

そのような、「いつもと違う部下の様子」に気づくことが重要で、そのための知識を身につけてもらいたいですね。

そして、このようなシグナルに気づいたら、どこに相談すれば良いのか、どこにつなぐのべきなのかを、職場に周知していってもらいたいです。

2-4. 不利益な取り扱いをしてはいけない

舘野氏:

メンタルヘルス指針の中に、「心の健康に関する情報を理由とした、不利益な取り扱いの禁止」という項目があります。何を言っているかというと、労働者の心の健康に関する情報を把握した場合において、それをもとに労働者に対して不利益な取り扱いをしてはいけないという内容です。

たとえば、「高ストレス者と判定され、面接指導を受けた」「過去にうつ病と診断された」といったことを理由に、「あの人、今の仕事は無理なんじゃないか?」と勝手に違う仕事に配置転換させたり、解雇させたり、雇用契約の更新をしなかったりと、そのような対応をしてはいけません。

ある病気が原因でパフォーマンスが上がらないのであれば、手続きに従いそのような対応ができますが、現場で何も問題がないのに、その情報を入手しただけで不利益な取り扱いをするのは禁止されています。

※次回は、メンタルヘルス疾患により休職した従業員の職場復帰支援について、各対応ステップをご紹介していきます。

【セミナー概要】

- テーマ:「メンタルヘルスの休職復職のために、人事が知っておくべきこと」

- 主催:株式会社エムステージ

- 日時:2017年7月21日(金)15:00~17:30

- 会場:アットビジネスセンター東京駅 406号室

【シート付】メンタルヘルス疾患により従業員が休職となる際に対応すべきポイント