今回は、人材育成支援のエキスパート、株式会社キャリアチアーズの山口さんに、「成果が見える部下の育成方法」に関してインタビューさせていただきました。

「生産性を上げる」「成果を出す」「定着率の向上」「部下の強みを活かす」「主体的に働いてもらう」など、部下・メンバーの育成方法に関して、日々悩まれている方は多いのではないでしょうか?

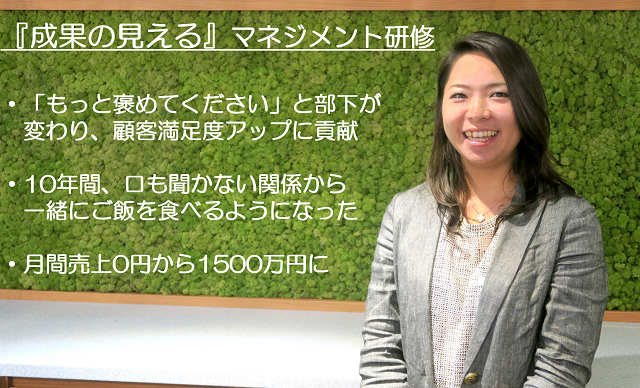

山口さんが実践する研修は「継続的な宿題添削」付き。研修で成果を測ることは難しいと言われていますが、定着化80%、戦力化40%、業績20%UPという実績を持ち、現在も年間約1200時間の研修講師を実施しています。

それでは、どのような研修内容を実践しているのか、実際の事例も含めて是非ご覧ください!

山口 しのぶ(やまぐち しのぶ)|株式会社キャリアチアーズ 代表取締役社長

目次

研修を実施しても結局身についていないことが多い?

-各企業では、どのような研修ニーズが多いのでしょうか?

山口氏:管理職研修のニーズが多いです。部署の戦略や方向性をつくり、売上を立て、メンバー育成など、企業成長において管理職の役割は重要なため、費用をかけてでも実施する企業は多いです。

その中でも1番のニーズは、部下の育成に関する研修です。

-山口さんが感じる研修の難しい部分はありますか?

山口氏:研修を実施しても、その成果が見えにくい部分ですね。

一般的に言われているのが、研修を受けて成果が出る人間はたったの3%しかいないということです。この3%は、高所得者割合と一緒です。要するにおそらく研修だけでなく、誰かに会う、本を読むといった、何らかの刺激を得て自己変革できる人たちが、3%しかいないということだと思います。

-研修は自社でおこなうことは難しいのでしょうか。

山口氏:もちろん、自社で実施することは可能ですが、しっかりと準備をしないと難しいと思います。結局やり切れるかどうかだと思います。自社だと甘えが出るんです。

「あの人は今、忙しいからこのくらいでいいか」「これ以上やるとあとで何か支障ができるかもしれない」といった感じで、どこかで妥協をしてしまい、やり切れずに終わってしまう可能性があります。

「成果が見える」キャリアチアーズはどんな研修をしているのか?

意外とできていない?部下を「認める」「聴く」「褒める」「任せる」

-キャリアチアーズの実践する、部下の育成に関する研修内容はどのようなものでしょうか?

山口氏:部下の育成に関する研修は、基本的には1年間かけて実施していきます。企業様によっては、3ヶ月、6ヶ月で実施するところもあるのですが、成果を出すために1年かけてやらせていただいています。

そしてさらに、研修の場だけで終わらないで継続的に実施してもらうために、都度「宿題」も出していきます。結構ボリュームのある宿題です。

その中で大きく「認める」「聴く」「褒める」「任せる」という4段階に分けて実施していきます。

まず、パーソナリティも含めて部下を認めてあげること。認めるためには部下の話を聴くこと。そして、できたことに対して褒め、仕事を任せていくという、この4つの段階を経ていきます。実際、この4つができていない方は結構多いです。

まずは、上司から部下へ直筆の手紙を書くところからスタート

-具体的にどのようなことをおこなっていくのでしょうか?

山口氏:最初は、上司から部下への手紙を書くところからスタートします。「どんな成果をこの1か月間で上げたか」という、成果とそのプロセスにフォーカスをした手紙を“手書き”で具体的に書いてもらいます。手書きのほうが伝わりやすいんです。

たとえば、「目標達成おめでとう」ではなく、「今までは○○万円の売上だったけれど、今月はじめて●●万円台まで伸長したね。この大型受注が貢献したね」といった、非常に細かい部分までを褒めていきます。

そこから、成果を上げるために実行したプロセスも褒めていきます。「先月はテレアポが10件だったけど、今月は20件頑張ったからこういう受注が取れたよね」というように、プロセスにも注視して書いてもらいます。

最後に、それらをふまえて「今月は200万円達成したから、来月は220万円をやろう。そのためにアポをもう1件増やそう」「トークを磨いて見積もりを5枚多く出そう」という目標設定を書いていきます。

でも、ほとんどの人がそこまで部下のことを見ていないので、最初はスラスラ書けません。逆に、それだけ見れるようになると、手紙をもらった側としては、「え、そんなところまで見てくれてるんですか!」と感動してくれます。

そうすると、部下から上司へのアピールがはじまります。「アポを今日は20件までやりました」「見積もりを10枚作成しました」といったことを毎日言ってくるようになるんです。

-それは嬉しいですね。渡し方にもポイントはあるのでしょうか?

山口氏:書いたら、みんなの前で手紙を読むんです。そうすると、「あ、そういった行為をすると、これだけ褒めてもらえるんだ」と褒められポイントを理解してくれます。そうすると、褒められるためにその行動を再現するようになるんです。

部下の話を聴くだけで、信頼関係が強くなる

-手紙を書いた後は何をおこなうのでしょうか?

山口氏:次は傾聴のトレーニングです。1つの事柄をどんどん掘り下げていく練習をします。

「今テレアポで行き詰まっているけれど、何が問題だと思う?」といったことをひたすら聴いていきます。別にアドバイスはしません。聴いてあげるだけで、本人の気持ちの中で整理ができるんですよ。そして、聴いてもらえた満足感が残ります。

そうすると、聴いてもらった人に対して、信頼関係を持つようになります。ただ、聴いてあげるだけでいいんです。

-聴いてもらうだけで自己解決することもありますね。

山口氏:自分で整理して「こうやったらいいな」と自分で結論を出せると、納得感がすごくあるので、初動が早く成果が出やすいんです。

3時間ぐらい聴くトレーニングをおこない、あとは宿題で「どんどん聴いてください」と伝えています。その結果、平均で1日に1時間~1時間半くらい部下と話す時間が増えたという声を多くいただきます。

さらに「今まで全然話しかけてこなかったのに、すごく話しかけてくれるようになった」「部下だけで飲み会に行っていたのが、自分も誘われるようになった」「全然関係ないプライベートなことまで相談してくるようになった」などの変化も見られるようになっています。

離職率が高い部署は、プライベートの相談がほとんどない傾向にあります。プライベートの相談もされる上司がいると、離職懸念があった際に相談してくれるので、歯止めがかかります。

「1245評価」でチェック!目的意識を持つためのロジカルシンキング

-傾聴トレーニングの次は何をされるのでしょうか?

山口氏:次はロジカルシンキングをゲーム形式でおこなっていきます。「何をすれば成果が上がるのか」ということについて、「マンダラートチャート」を用いてみんなで考えていく会議を宿題としてやってもらいます。

たとえば、小売の企業であれば、売上を上げるには「客数を増やす」か「単価を上げる」かのどちらかになります。客数を増やすために、新規顧客を増やす、リピーターを増やす、回転率を上げるなど、いろいろな項目があります。

新規顧客を増やすとなると、チラシを配る、電話をする、紹介してもらうなど、ここでもいろいろな方法があります。さらに、チラシを配る方法にも何通りもやり方があります。

ただ、「売上を上げなさい」と言われても、社員は「何したらいいんだろう。とりあえずチラシ配ってみるか」と、そこには何の意図もなく、やらされた感満載の仕事になってしまいます。

それが自分たちで会議をおこない、「今している行動は何のためにしているのか」をわかりやすく体系化することで、「やりなさい」と言われるときと目的意識が全く違ってきます。

売上ではなく、ミス0でもいいですし、顧客満足度の向上でもいいですし、各社によって項目は変わります。必要なのは、「目標に向けて、現場にいる人たちは何やったらいいのか」ということを、自分たちで考えてどんどん出してもらうことです。

出てきた内容をまとめて、毎月その中から何をするのかを選んでもらいます。そして、選んだ施策に対して毎日できたかできていないかを「1245評価」でチェックしていきます。

-「1245評価」とはどのようなものでしょうか?

山口氏:「3」がないんですよ。みなさん当たり障りのないように「3」をつける傾向があるので「3」をなくしています。

選んだ施策に対して、自分でできているか、できてないかを毎日チェックシートに記載して判断するだけのものです。たとえ1がずっと続いていたからといっても怒ることはしません。ただ、そういっても、みなさん1や2が続くと嫌な気分になります。ですので、4、5になるように頑張ります。「頑張ろう」と言わなくても主体的に動いてくれるようになります。

また、そのシートを張り出しておくなど、共有できる仕組みをつくっておくと「●●さんは4という評価だから、もう少し頑張らないと」となります。平均数値の「3」があると安心しがちなのですが、12・45と、良い悪いどちらかしか記載できないようにしています。

チェックシートは、はじめは自己評価のみつけていくのですが、徐々に自他評価で、自分と上司の点数を記載していきます。「自分は4と思っていたけど、上司は2なんだ」といった感じで、自己認識してもらいます。

さらにその後、今度はその点数つけた後に、「自分が頑張ったところをアピールしてください」という項目が増えてくるんです。反省ではなく、「ここを頑張った」「これできるようになった」「まだできてないけど、とりあえず意識はした」という内容を書いてもらいます。

プラスのことだけを聞き出す面談

山口氏:そのチェックシートの記載をもとに、今度は面談の仕方を学んでいきます。とにかくプラスのことを聞き出す面談をやります。

なぜプラスのことのみを聞き出すのか。人はマイナスのことを話し出すと、どんどんネガティブになっていって、ほとんどそこからリカバーできないんですよ。ポジティブシンキングができる方は実は1%もいないんですよね。

たとえば、財布落としたとします。3年くらい使っていた財布でお金はあんまり入っていません。どのように感じますか?

-「やってしまった・・・」って思います。

山口氏:ですよね。「うわ~、やっちゃった」「どうしよう・・・」という人は、ネガティブの感情型です。

ポジティブシンキングは違います。「ラッキー、財布買い替えるいい機会ができた」という思考になります。こういった思考の方はほとんどいません。

ですので、「何ができないと思う?」とネガディブなことを聞いていくと、「あれもできない、これもできない」と、愚痴がはじまります。愚痴が重なると、上司も人間なので「お前のその考え方がいけないんだ」と、だんだんが腹が立って説教モードに入ります。

そうなると、「何かあった時に相談しよう」と信頼関係を築けません。ですので、「何ができないと思う?」「何が足りないと思う?」ではなく、「何ができるようになった?」「何をしたいと思う?」というプラスのことだけを聴いていく練習をしていきます。

たとえば、「自分の仕事を10点満点だとするなら、今何点?」と質問します。「6点です」と返事がきたら、「6点の中身を教えて。何ができるようになった?」と聴いていきます。

仮に1点でも、「0点じゃなくて1点は取ってるね。その1点は何?中身を教えて」という言い方をします。

そこから、「10点満点になった時ってどんなことができている状態?」と聴きます。「あれもやりたい、これもやりたい」「こんなことができるようになりたい」「社内でこう思われたい」と、自分の理想を大いに語ってもらいます。

それの理想像に対して、「今はちょっとだけできているね」「これをやっていけば、ここにつながるよね」と、どう頑張れば、自分の理想に届くのかイメージを持ってもらいます。

さらに、「今より1点上がったら、どんな状態?」と、10点満点になるための優先順位を自分で設けてもらいます。そして、「じゃあそのために今日から何をやる?」と、具体的な目標を決めてもらうように促していきます。

-上司から「こうしよう」と言うのではなく、自分で決めることで主体的に行動するようになりますね。

最終回でこの1年間を振り返ったプレゼンをおこなう

山口氏:面談のやり方を学んだ後は、チームビルディングを実施します。ゲーム形式で、個々の適正、適材適所をどのように見抜いて、チームをまとめていくかを学んでいきます。

たとえば、景気が良い時と悪い時のリーダーシップでは求められるものが違います。景気が悪い時に求められたリーダーシップは、「景気が悪くても俺について来い」的な引っ張るリーダーシップです。ただ、今はそれをやるとついて来ないと思います。

今は、下から支えるリーダーシップが求められています。みんなの意見を聞きながら、応援するリーダーシップです。ゲームでは支えるリーダーシップでまとめた方が上手くいくようになっています。それを体感してもらい、今求められてるリーダーシップを理解してもらいます。

その後、プレゼンテーションの練習をおこないます。結局、伝え方が上手くないと伝わりません。相手に合わせたわかりやすい話の仕方や、体系立てて話す方法、魅力的なスライドの作成方法、発声方法などをレクチャーしていきます。

そして最終回に、今まで1年間研修を通してやってきたことの成果を、1人約15分でプレゼンをしてもらいます。

そこでも、聞いている側は「発表方法は何が良かったのか?」「内容は何が良かったのか?」「あえてアドバイスするなら何か?」をフィードバックする仕組みになっています。

また、プレゼンの様子をビデオにも撮っているので、「1年後に再度見てくださいね」とフィードバックと一緒にお土産としてお渡ししています。ちなみに、その発表会のときは社長や役員の人にも出席してもらい実施しています。

【他社事例】研修を通して「上司・部下が泣いた」「仲が悪かったパートが一緒にご飯を食べるようになった」のはなぜか?

CASE1:「もっと褒めてください!」というコミュニケーションが顧客満足度の向上をもたらす

-研修を通して印象に残った他社の事例などはございますか?

山口氏:某グループの製造業の会社様では、ミスをなくしていきたいという課題がありました。異動が頻繁にあり、チームワークが醸成されず属人的な部分が多く、上司のスキルによってチームごとの成果にばらつきが出ていました。そうしたことが要因でミスが起きていたため、属人的な部分をなくし業務スキルを均一化していきたいという想いがありました。

そこで、1年間研修をおこなわせていただき、その結果として従業員満足度調査で3%の改善が見られました。毎年実施している調査なのですが、この調査で3%あがることはそうそうないらしく、非常に満足いただいています。今年も継続して研修を実施しています。

-それはすごいですね。何が変わったのでしょうか?

山口氏:上司から部下、部下から上司へ書いた手紙により、コミュニケーションが改善されたことが大きいと思います。今まで褒められたことがなくて、怒られてばっかりだったのに、褒められたことで泣いて喜ぶ社員が出てくるくらいでした。

最初は上司から部下に手紙を書いてもらい、3か月経過後、今度は同僚同士で書いてもらいます。そして8か月後くらいの時に、上司が部下から手紙をもらってくる宿題があります。ただ、それは直前までは言いません。

ですので、最初は「部下から手紙をもらう」なんてことは誰も知らないんです。ただそんな中、1回目に上司が部下に手紙を書いたら、部下の人たちが返事をくれたんですよ。それからも、上司からもらった手紙をマネて、その手紙をずっと毎月くれるようになったんです。こちらから宿題を出していないにも関わらず、勝手に部下の人たちがやってくれて、毎月の恒例になっていきました。それを見て泣き出す上司も出てくるくらいでした。

そこから、今まであまり話をしなかった部下から、「褒めるのもあなたの仕事なんだからちゃんと褒めてください」というコミュニケーションが発生したり、研修中に人事異動があったのですが、そしたら部下の人たちから「今度の上司もちゃんと褒めてくれる人ですか」と言われたり、そこがロイヤリティ、モチベーションにつながっているということでした。

また、「内容はハードだけど、すごく効果が出る」という声もいただきました。同社は他にもありとあらゆる研修を受けています。それでも内容はあまり覚えておらず、身についていないとのことでした。

それが、弊社で実施した研修は、現場に持ち帰って会議をおこなったり宿題が山ほど出たりするので、大変だけど身についていつまでも覚えているようになったと。会議の仕方も変わったし、部下から当たり前のように「私ここまでやったんですから褒めてくださいよ」と今までなかったコミュニケーションが生まれ、それが成果に貢献しているとのことでした。

CASE2:新卒2年目の社員が、月間売上0から1500万円に成長したワケとは?

-他にも事例はございますか?

山口氏:全国チェーンの某小売業での事例になりますが、課題は離職率の低下と、そのために叱る文化から褒める文化に変えていきたいということでした。今は非常に採用難のため、離職されると結構な痛手となります。

また、小売業は値下げ競争になっているので、それ以外で差別化をするために、店員の接客力を向上し、顧客満足度を上げたいとも考えていました。

同社とはお付き合いさせていただいてもう4年目になり、さまざまな改善が見られたのですが、最近では社員の戦力化が早くなってきました。特に最近力を入れている事業で変化が顕著に見られました。その事業は販売単価が高く、1回で少なくとも50~60万円、高いときは500万円にものぼります。他の物販を販売することとは少しスキルが違います。

当然、販売難易度が高いので、売れない時期が続きます。そうするとモチベーションの維持が大変なんです。なぜ売れないかというと、単純に見積もりの数が少ないことが考えられました。

そこで、まずは見積もりの数を増やすために、今まで月5枚だったところを、月50枚を目標に徐々に上げていくようにしました。見積もりを50枚も出せば売れていきます。

研修をはじめたとき、新入2年目の社員の方がいたのですが、昨年は1年間の売上が0でした。それが研修開始から半年後で、月間売上のアベレージが200万円になったんです。1年間の研修が終わる時には月間アベレージが1500万円になっていました。新人賞も獲得し、本人もすごく喜んでいました。

では、店長は何をしたのか。特別にすごいことをしたわけでなく、単純に見積もり2枚だったのをとりあえず5枚、次は8枚と、毎月少しずつ目標の見積もり数を上げていっただけです。8枚獲得したら「すごい。頑張ったね」と売上0でも褒めてあげて、そういったプラスの聴く面談を繰り返していったんです。

-それはすごい成果ですね!

山口氏:それ以外にも、10年間全く話しをなかった仲の悪いパートの方同士が、研修を実施した結果、一緒にご飯を食べに行くようになったことがありました。

その2人に「お互いに手紙を書いてください」と伝えたところ、最初「嫌いなので書けません」と言われたんです。それでも、「とりあえず2週間、何も文句言わずにお互いのことしっかり見てください。1個でいいので、いいところを見つけてください」と半ば強引に手紙を渡したんですね。

そして2週間後。お互い手紙を書いて渡したところ、「自分と違う部分もあるけど、そんなところを見てるんだ」と言っていました。それを3回ぐらい続けました。

そしたらその後、打ち解けて一緒にご飯を食べに行くようになったらしいんです。どちらも10年選手のベテランで、派閥のようなものもあったのですが、上が仲良くなると下も必然的に仲良くなり、すごくチームワークがよくなった結果、顧客満足度、売上向上につながったとのことでした。

研修で成果を出すために意識している3つのこと

-研修を実施する上で、山口さんが意識していることはどのようなことでしょうか?

山口氏:「楽しい」「リアル」「実践型」この3つを意識しています。

研修は、楽しくないと覚えないし、やらないし、身につかないと思います。面白くないと寝てしまう方も出てくるでしょう。

ですので、まずはとにかく楽しくすることを心がけています。聞いていて楽しい、自分で実践して楽しい。「あっという間に時間が過ぎちゃったね」と思ってもらえるような楽しいコンテンツにするようにしています。

また、フレームワークや学問的な研修ではなく、なるべく実践的な研修にするようにしています。学問的な内容の研修は、再現性が難しいですし、そもそも理解しにくいんですよね。

-確かに、フレームワークの活用など、非常に難しいイメージです。

山口氏:そのため、座学のボリュームは極力減らすようにして、実践・体験型のワークを中心にやるようにしています。

さらにそのワークも、再現性を考えるとリアルなものでないといけません。ですので、会社ごとにカスタマイズしていきます。会社の抱える課題、業種、規模などに合わせて、その会社ならではのワークをすることで、わかりやすく身につきやすいと思います。

せっかく時間を割いてもらい研修をさせていただくので、私が関わることで何かしら企業の課題解決や企業成長に貢献していきたいですね。