近年、飲食業界をはじめ、学生アルバイトの確保に悪戦苦闘している企業が非常に多くなってきているように感じています。しかし一方で、そんな中、学生からの応募が殺到し、人気を集めている企業も存在しています。いったいどのような企業が学生アルバイトから人気を集めているのでしょうか?

多様な働き方を研究するツナグ働き方研究所 では、アルバイトの採用ブランド力調査を実施し、その傾向を分析した「アルバイト採用ブランドランキング」をまとめています。

そこで今回は、所長の平賀さんにランキング上位に名を連ねる企業の人気の秘密とその特徴など、学生アルバイト採用におけるノウハウをお伺いしました。

平賀 充記(ひらが あつのり)| 株式会社ツナグ・ソリューションズ ツナグ働き方研究所 所長

「職場も採用メディア」採用難のアルバイト雇用で今求められていることとは?

1.「スタバが1位」学生アルバイト採用ブランドランキングの傾向

『身近バイトグループ』『キラキラバイトグループ』の二極化

―先日発表された、学生アルバイト採用ブランドランキングについてお伺いさせてください。

平賀氏:私たち「ツナグ働き方研究所」は、2017年1月27日~2月1日、全国のアルバイト・パートを考えている18~61歳の1,000人を対象に「アルバイト採用ブランド力調査ランキング」を実施しました。

アルバイトを選択する際に重視する項目を「仲間」「仕事」「身近」「場所」「時間」「給与」「環境」の7因子にカテゴライズし、これらの因子を数値化することで、学生から見たアルバイト先のブランド力を計測しています。

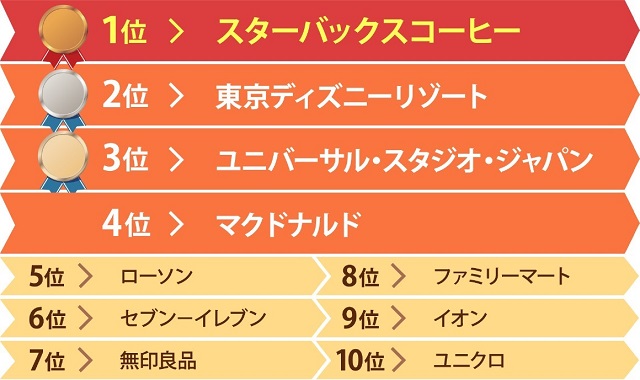

調査結果のランキング1位は「スターバックスコーヒー ジャパン(以下スタバ)」でした。スタバは、学生たちがバイトしたいと思っている人気企業の代表なのです。そして、2位に「東京ディズニーリゾート」、3位に「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」というテーマパークが続きます。

この他、トップ10には、コンビニエンスストアの3大ブランドがそろってランクインしているほか、「マクドナルド」や「イオン」も名を連ねています。

―ランキングから読み取れる傾向はどのようなものでしょうか?

平賀氏:人気のバイトは二極化の傾向というのか、大きく2つのグループに分類できます。

まず1つ目が、「働く場所が近い」「働く時間の融通がきく」という『身近バイトグループ』です。コンビニの3ブランド、スーパーの「イオン」、ファストフードの「マクドナルド」などは、このグループにあります。

もう一方は、「仕事で成長できそう」「働く仲間が素敵」といった『キラキラバイトグループ』です。ランキング1位の「スタバ」をはじめ、2大テーマパーク、「無印良品」などが、こちらのグループに入ります。

そもそもアルバイトを選択する際に重視されるのは、「場所」「時間」「給与」といった条件面でしたが、近年では選択基準が変わってきています。

かつての昭和の学生は、何をおいても「給与」を圧倒的に重視していました。かくいう自分も「時給のいいバイト」から順に探していました。

それから徐々に「場所」「時間」といった“働きやすい”という条件が、重視されるようになってきたのです。そういった意味でも「セブンイレブン」や「マクドナルド」の身近さは、学生が初めてバイトする際の大きなアドバンテージと言えます。

ただし最近、アルバイト先として重要視されるようになってきたのが、「仕事」「環境」「仲間」などの“職場の雰囲気”に関連する項目です。いまや、2人に1人が応募する前に、アルバイト先の職場へ「下見」に行っているというデータもあります。それくらい、職場の雰囲気が重要視されてきているんです。

「働きやすい」から、さらに「働き心地」へと、アルバイトの選択基準が、さらにシフトしてきているんですね。

2.ランキング上位の企業は何がすごいのか?

採用費をかけずに集客できる「スターバックススパイラル」とは?

―ランキングのトップ10入りする企業は、実際の現場においても他社と違いはあるのでしょうか?

平賀氏:たとえば『キラキラバイトグループ』代表のスタバは、今の若者の価値観や行動特性とすごくフィットしたアルバイト先だと言えるんです。

いわゆる「ゆとり・さとり世代」(1987年~2004年頃生まれ)と言われるこの年代は、アルバイトするにあたり「怒られたくない」「まずやってみせないと動けない」「実は意外とマジメ」といった3大特徴を持っています。こうした価値観をベースにアルバイト先を考えてみると、職場としての「スタバ」の魅力がよく理解できます。

ブラックバイト報道が過熱する昨今、確かに職場の劣化は否めない一面もあります。いまの若者は、職場の店長や先輩に怒られることはもちろん、お客さんからのクレームに対しても超過敏。スタバでは、こういった場面に遭遇することがほとんどありません。

この背景に、丁寧な初期教育があります。スタバでは、80時間の研修を受講してはじめて店頭に立つというシステムです。たとえば週に3日、一日6時間シフトに入るとしたら、お客様に接客するまでに1か月のトレーニングを要するということになります。そのくらい、現場に出るまでにしっかりと教育をおこなうというイズムが徹底されています。

この初期教育は、「怒られたくない」だけでなく、いまどきの若者の「まずやってみせないと動けない」「実は意外とマジメ」という特徴にドンピシャなんです。

研修でコーヒーの入れ方を丁寧に教えてもらい、スタバのイズムを叩き込まれ、お客様への接客ノウハウもしっかりと教えるという環境は、学生アルバイトにとって大きな安心感があります。

―なぜそこまで時間をかけて研修をおこなうことができるでしょうか?

平賀氏:考えられる理由は大きく2つあります。

1つはマニュアルがないことと関係があると思います。スタバは、最高のおもてなしを提供するために、スタッフひとりひとりの自立したサービスへの考え方を育んでいきたいというイズムがあります。マニュアルに頼ることなくサービスの本質をインストールするためには、それなりの時間が必要となります。

もう1つは、経済合理的な観点です。スタバは採用費をかけずに教育費に回すことができるのです。アルバイトにとって人気企業であるスタバは、有料の求人広告などに頼ることなく採用ができるため、採用費がほぼ0円です。

この採用難時代、採用単価の相場が10万円になるところもあります。それがスタバは0円なので、教育研修に十分な投資ができます。研修期間、もちろん給与を払うことになりますが、仮に時給が1,000円だとして、80時間の研修であれば、1人あたり80,000円の初期投資。それだけ教育コストかけても、採用費がかからなければおつりがくる。そしてしっかり教育ができるからこそ、顧客満足と従業員満足の循環が回る。これを「スターバックススパイラル」と名付けました。

―スターバックススパイラルとはどのようなものでしょうか?

まず、しっかりとした研修を受けて、キラキラした職場で働くことによって、アルバイト自身がどんどんスタバのファンになっていきます。自社のことが好きになると、どんどんサービス力が上がっていきます。

カップにメッセージを書くなどのホスピタリティあふれるサービスも、こういったマインドから生まれていきます。そうすると、今度はお店に来たお客様のファン度が上っていき、商品に対してのファンだけではなく、スタッフやその働く環境へのファンにもなってくれるのです。

自分もスタバで働いてみたいな。こうして強い採用ブランド力ができあがっていくのです。そうすると自然とバイト希望者が集まってきて費用をかけずに採用ができようになるので、新人アルバイトにていねいに研修を施すコストの余裕が生まれます。そのような良いスパイラルが回っている現象を、スターバックススパイラルと名付けたんです。

無印の「MUJI GRAM」、コンビニの「圧倒的雇用吸収力」

―他にランキング上位の中で特徴的な企業様はありますか?

平賀氏:そうですね。「無印良品」もキラキラバイトの代名詞的な存在です。スタバ同様に教育体制が充実しています。スタバはマニュアルがありませんが、無印は「MUJI GRAM」という秘伝の巻物のような鉄壁のマニュアルがあります。MUJI GRAMをもとにしっかりとした教育を受け、十分な時間をかけた後に現場に出ていくようになります。

スタバと無印はアプローチは真逆ですが、十分な教育を実施し、店舗のサービス力を上げていくという哲学は一緒なんです。

さらに、スタバも無印も年に2回の昇給制度があったり、定期的にアルバイトスタッフと面談をおこない、その後のステップアップについて話し合ったり、アルバイトが意欲的に働く環境づくりに力を入れています。

―『身近バイトグループ』の上位企業では、どのような他社との違いがありますか?

平賀氏:なんといってもコンビニの圧倒的な「雇用吸収力」が挙げられると思います。現在、日本にあるコンビニエンスストアの数は5万5千店舗くらいでしょうか。一店舗あたり約20人のスタッフで回していると言われますから、100万人がコンビニで働いていることになります。100万人はすごいですよね。そのくらいの雇用の受け皿になっているのです。

しかも、それは数だけじゃなくて、若手、主婦、高年齢層まで幅広く働くことができます。今回のテーマは学生ですが、ちなみに主婦を切り口にアンケートを実施した結果は、コンビニ3大ブランドが1位、2位、3位を独占しています。

インフラとしてそれだけの雇用吸収力を持っているため、それに加えて、職場力や働き心地のような部分を店舗ごとで磨いていくことが、採用競争力になってくるのではないでしょうか。

3.採用力向上のために、各企業・店舗が取り組むべきこととは?

面接でフィット感や共感ポイントを見つけて魅力づけをしていく

―アルバイト採用において、今後、各企業・店舗の取り組むべきことはどのようなことでしょうか?

平賀氏:採用力とは、「採用ブランド力」と「採用活動力」の掛け合わせで構成されています。採用ブランド力を上げていくのは、確かに時間がかかるかもしれませんが、採用活動力はノウハウやスキルを吸収することで結果が出やすいという即効性のあるものです。

特に、面接。面接スキルをあげて、上手く動機づけをおこなうことができれば、採用成功率は格段にあがります。

たとえば面接の場面で「◯日と◯日と◯日のシフトを希望しています」「ふむふむ」と聞くだけではなく、その人のバックグラウンドを理解し、面接をしていくことが重要です。「あなたは月にどのくらい給与を得たいですか?」「このぐらい稼ぎたいのであれば、このくらいシフト入るといいよね」、「最初は難しいけれど、ステップアップしてくると、ここまでに望む給与を手にすることができるよ。そのためにこういったことを頑張って欲しい」などという会話力が重要なんです。

その結果、単純に給与だけで決めようとしていた応募者も、「あ、そうか。ここでアルバイトをこんな感じで頑張れば、このくらい稼げるんだ」と、具体的イメージが持てるので、共感性が上がります。

面接の中で、フィット感や共感の接点を見つけていくことが、魅力づけにつながるんです。

一方で、「あれ?言われていた話と違うな」というのは致命的です。こうなると、すぐに離職されてしまいます。しっかりと面接で仕事内容を伝え、職場見学なども取り入れたりしつつ、「こういうところで働くんだな」という気持ちをつくることが大事です。

さらに「初日の受け入れ方」がすごく重要なんです。「ここには自分の居場所がある」「自分はここにいていいんだ」というイメージをきっちりつくってあげることは、初期導入の部分において意識すべきポイントです。

「ウェルカムプログラム」で離職率が半分に!

―初日の受け入れ方の部分で、参考となる企業様はありますか?

平賀氏:とあるファミレスでは、「ウェルカムプログラム」というものがあり、店長が初日に必ず30分間、新人アルバイトの方とマンツーマンで話をする時間をつくっています。

基本的に、面接でも話していますが「君に期待していることは○○です」「この店舗では、こういうことを大事にしています」ということを30分間すり合わせしていくことで、なんと離職率が半分になったとのことです。

―離職率が半減するとはすごいですね。ちなみに、どの企業・店舗でもスターバックススパイラルを起こすことはできるのでしょうか。

平賀氏:ここから、採用ブランド力の話に戻っていきますね。

「ディズニーランド、スタバだから応募者が集まるんでしょ?」とみなさん思っているかもしれません。

たしかに採用ブランドは、認知度や業種・業態と言った「企業力」がベースになっているのですが、それだけではありません。その大切な要素が「3プラス1」なのです。スターバックススパイラルも、企業としてのブランド力というより一店舗一店舗の職場力によって形成されているのです。

その「3プラス1」とはなにか。1つ目は「企業の力」です。ブランドといった企業が持っている土台のようなもの。先ほども言ったように、採用ブランドは、この企業力に宿ると思われがちですが、他にも大事なポイントがあるのです。

それが2つ目の「職場の力」。これは働き心地が良い職場をつくれているかどうかです。繰り返しますが、スタバの強さの源泉はここです。

そして3つ目、一緒に働く「人の力」も大事です。人間関係が働くモチベーションに大きく関与していくのは言うまでもないでしょう。

そして、最後のプラス1は「お客様」になります。お客様に対して自分なりに一生懸命サービスを提供して、「ありがとう」と言われること。これがモチベーションを高めるいちばんの秘訣かもしれません。

スタ―バックススパイラルは、「自分が良いサービスを提供した。お客様からありがとうと言われた。モチベーションが上がった」と、ここがぐるぐる回っていくことです。

アルバイトに愛着を持ってもらえる職場づくりができれば、それがブランドの向上になる

―結局は基本的なことを愚直に積み上げていくことが重要ですね。

平賀氏:また、褒め合いの文化をつくることも重要です。スタバは「褒める」ことをルール化しています。褒められるとポイントカードをもらうことができ、それが多くなると目に見える形でバッジの色が変わったりグッズをもらえたりします。

人は褒められると嬉しくなり、逆に褒めてくれた人のことを見るようになります。褒め合いもぐるぐる回ってスパイラル化していくのです。

―そういった環境ができれば、どの企業・店舗でもブランド力に向上につながりそうですね。

平賀氏:以前、とある店舗の店長にインタビューさせていただいたのですが、その方が大学1年生のときに定食屋でバイトしていた時、アルバイトのほとんどが大学生で、店長も良い人で、みんな仲良く楽しい環境だったため、そこでずっとバイトに勤しんでいました。

その後大学3年生になり、通うキャンパスが変わったため、そこからバイト先まで2時間かかるよう距離になってしまったのですが、それでも辞めずにさらに1年間ずっとアルバイトを続けたとのことでした。一緒に働く仲間の魅力が、その定食屋でアルバイトをする上でのロイヤリティに貢献していました。

大学4年生時にそこを辞めることになるのですが、なぜそこを辞めたか理由を尋ねると、「そのときに自分を気に入ってくれていた店長さんが他の店に移ることになったのがきっかけだった」とのことでした。

そのぐらい愛着を持ってもらえたら、場所が遠いとか、待遇が多少見劣りするとかでも、長く続けてもらえますし。しかもそういったモチベーションで働いてくれるアルバイトスタッフは、お店のために頑張ってくれるので、戦力になってくれます。

結局のところ、そういう世界観がアルバイト採用ブランドを向上させていく本質なんじゃないでしょうか。