監修 行政書士 細田 加苗

こんにちは!HR NOTE編集部です。

前回に続き、外国人労働者が日本で就労するために取得する「就労ビザ」について、FAQ第二弾を公開させていただきます!

今回も、現役行政書士の方に詳しくご回答いただきましたので、外国人採用をご検討中の企業担当者様、そして、日本での就労を考えている外国人の皆さん、ぜひご参考いただければ幸いです!

・今回ご回答いただいた行政書士・

【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属

2019年行政書士試験合格。外国人の方のビザ取得支援業務について、日々勉強中。

夢は多文化共生社会の実現。

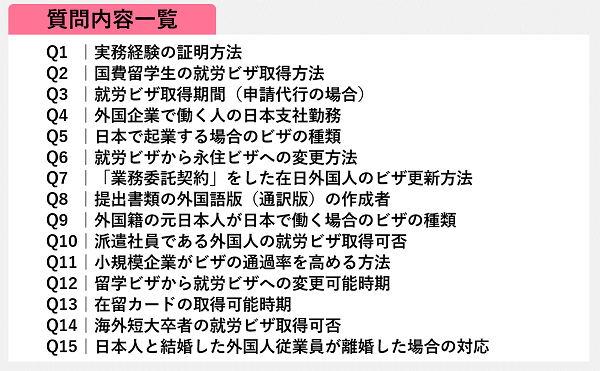

目次

- 【就労ビザ】に関する質問集

- Q1|在職証明書で実務経験を証明できない場合、どうすればいいでしょうか?

- Q2|国費留学生は、就労ビザを取得することができますでしょうか?

- Q3|代行サービスを使用した場合、就労ビザはどれくらいの期間で取得できますか?

- Q4|外国企業で日本にも支社があるのですが、この場合、外国企業に勤務している者が支社である日本企業で働くことはできますか?

- Q5|日本で企業を立ち上げたいのですが、この場合も、就労ビザが必要ですか?

- Q6|就労ビザから永住ビザに変更するのは可能でしょうか?

- Q7|「業務委託契約」をした在留資格を保有する在日外国人のためにビザの更新をおこなえますでしょうか?

- Q8|提出書類の外国語版(通訳版)は自分で作成しても大丈夫ですか?

- Q9|外国国籍に変わった元日本人が日本で働く場合、普通の外国人のようにビザ申請をおこなう必要がありますか?

- Q10|派遣社員として雇った外国人は就労ビザを取得できますでしょうか?正社員と比べて、何が違うのでしょうか?

- Q11|小規模の企業がビザの通過率を高めるためには、何を準備したらいいでしょうか?

- Q12|留学ビザから就労ビザへの変更は、いつから申請できますか?

- Q13|外国人が来日した後、在留カードはいつもらえますか?

- Q14|海外の短大卒業した学生を採用したいのですが、短大卒も就労ビザは取得できますでしょうか?

- Q15|日本人配偶者である外国人従業員が離婚した場合、働き続けるためには何をするべきですか?

- さいごに

【就労ビザ】に関する質問集

Q1|在職証明書で実務経験を証明できない場合、どうすればいいでしょうか?

結論から言うと、他の証明手段で在留資格を得るのは非常に難しいと思われます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、原則として大卒、または日本の専門学校以上の学歴が必要です(学歴要件として)。

ただし、例外として、これから従事しようとしている業務と同種の実務経験(※一般的には10年程度)が在職証明書で証明できれば、学歴要件を満たす必要はありません。

しかし、在職証明書は偽造なども少なくないため、その真実性の審査は非常に厳しく行われています。

場合によっては、入管がわざわざ(在職していたと主張する)会社に連絡をして、その在職期間や職務内容を確認することもあります。

したがって、在職証明書で実務経験を証明できない場合、他の証明手段で在留資格を得るのは非常に難しいと思われます。

Q2|国費留学生は、就労ビザを取得することができますでしょうか?

はい、できます。

国費留学生であるということが理由で、在留資格の変更許可が下りないということはありません。

入管は、国費留学生かどうかではなく、あくまで「日本でどのような内容の仕事をするか」によって許可を与えるか判断します。

つまり、業務内容が在留資格に適合しており、学歴要件も満たしている場合は、問題なく就労資格への変更が可能です。

Q3|代行サービスを使用した場合、就労ビザはどれくらいの期間で取得できますか?

結果が出るまでの期間は、下記のような条件によって左右されます。

① 「認定申請」「変更申請」「更新申請」のうち、どれに該当するか 一般的に認定申請の場合は、変更申請や更新申請に比べ時間がかかります。

法務省は、「在留資格認定証明書交付申請」については39.2日、「在留資変更許可申請」については28.0日、「在留資格更新許可」については31.1日を標準処理期間として公表しています。(平成30年10月1日~12月31日データより)

② 就職先の企業規模の大きさ 企業の規模はその大きさによってカテゴリー1から4に分類されますが、カテゴリー1の企業はカテゴリー4の企業に比べ、早く結果が出る傾向にあります。

③ 審査の混雑具合 毎年12月から3月にかけて外国人留学生の就労資格への変更申請が増えるため、入管が1年のうちで最も混雑します。そのため、その時期は審査に時間がかかる傾向があります。

④ 担当職員の裁量 審査に関しては、入管の担当職員の裁量が大きいため、担当職員によって審査期間にも多少のばらつきがあります。

Q4|外国企業で日本にも支社があるのですが、この場合、外国企業に勤務している者が支社である日本企業で働くことはできますか?

日本の事業所においておこなう業務は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動(高度な業務)に限られ、さらに下記条件を満たすことが要求されます。

① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店、事業所において、1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること

② 日本人と同等額以上の報酬を受けること。

Q5|日本で企業を立ち上げたいのですが、この場合も、就労ビザが必要ですか?

はい、必要です。

この場合は「経営・管理」という在留資格が当てはまります。

下記の3つの基準に当てはまることが、「経営・管理」ビザを取得する条件です。

①事業を営むための事務所が日本にあること。ただし、事業が開始されていない場合は、当該事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

②<事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ 本人以外に、日本に居住する常勤社員が2人以上いること

ロ資本金の額または出資の総額が500万円以上であること

ハ [イ]または[ハ]に準ずる規模と認められること

③事業の経営または管理について3年以上の経験があり、かつ日本人と同等の報酬を受けること。

Q6|就労ビザから永住ビザに変更するのは可能でしょうか?

はい、可能です。

下記の要件を満たす場合、永住ビザへの切り替えが可能です。

① 素行が善良であること 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず,財産や能力から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます。

③ その外国人の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち5年以上就労している必要がある。(日本語学校やアルバイトの期間はカウントしない)

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,最長の在留期間を許可されていること。(例:技術・人文知識・国際業務→最長5年(3年も可))

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

Q7|「業務委託契約」をした在留資格を保有する在日外国人のためにビザの更新をおこなえますでしょうか?

おこなえます。

在留資格「高度専門職1号イ(高度学術研究活動)・ロ(高度専門・技術活動)」、「技術・人文知識・国際業務」等については、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任・委託・委嘱等が含まれます。

そのため、業務委託契約をした外国人のためにビザの更新をおこなうことは可能です。

ただし、その契約は特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。

Q8|提出書類の外国語版(通訳版)は自分で作成しても大丈夫ですか?

はい、問題ありません。

「翻訳業者や公証人に頼まなければ書類として認められない」という決まりはなく、本人が作成した場合でも入管に受理してもらえます。

しかしながら、あくまでも信用性の問題となるため、保証はできません。

したがって、可能な限り公的機関から翻訳版を発行してもらうことをお勧めします。

Q9|外国国籍に変わった元日本人が日本で働く場合、普通の外国人のようにビザ申請をおこなう必要がありますか?

はい、必要です。

原則として、国籍が日本でない場合はビザ申請が必要になります。

この場合は日系1世にあたるため、「配偶者等」ビザが取得できます(「配偶者等」には、日本人の配偶者とともに実子・養子も含まれるため)。

また、日系2世、3世、4世の外国人は「定住者」ビザを取得することができます。

「配偶者等」「定住者」ともに就労制限はないため、どのような職にも就くことができます。

なお、上記に該当する方でも、業務内容が条件を満たしている場合は、就労系ビザの取得を妨げるものではありません。

その方自身で自由に選択できます。

Q10|派遣社員として雇った外国人は就労ビザを取得できますでしょうか?正社員と比べて、何が違うのでしょうか?

派遣社員と契約社員で異なる点はありません。

いずれにせよ、同じ業務をおこなう日本人と給与水準が同じであれば、派遣社員だからといって制約が生まれることはないといえます。

Q11|小規模の企業がビザの通過率を高めるためには、何を準備したらいいでしょうか?

個別的な状況により、準備すべき書類は異なります。

2019年4月の法改正により、外国人の従事できる業種は増えましたが、国としては今もなお「高度人材」を積極的に受け入れる方針です。

そのため、基本的には「高度な業務をおこなうこと」「労働市場で日本人と競合しないこと(外国人ならではの業務であること)」等の点がアピールできるような書類を提出することで、小規模の企業でもビザの通過率が高まる可能性があります。

ただし、一般論として「これを準備すれば良い」と示せるものはありません。

Q12|留学ビザから就労ビザへの変更は、いつから申請できますか?

新卒については、原則として卒業年度の12月から申請できます。なお、12月~3月は変更申請が多く、入管が大変混雑します。

そのため、3月頃に申請した場合、結果が出るのが6月頃になることもあります。

4月入社に合わせてビザを変更したい場合は、12月から1月ごろの早めの申請を心掛けましょう。

(ただし、支局によって取り扱いが異なるところがあるため、ご注意ください)

Q13|外国人が来日した後、在留カードはいつもらえますか?

どの空港から入国するかにより、異なります。

以下の7空港では、その場で在留カードが発行されます。

成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡

上記以外の空港の場合、在留カードは後日郵送されます。

まずは、外国人自身で市区町村へ住居地の届出をおこなってもらいます。

その後、届け出た住居地に10日程度で在留カードが届くように発送されます。

Q14|海外の短大卒業した学生を採用したいのですが、短大卒も就労ビザは取得できますでしょうか?

個別的判断によります。

基準省令第1号イにおいて「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。」に定められていますが、「同等以上」には短大が含まれる場合があります。

しかしながら、「同等以上」に該当する学歴かどうかについては、入管によって個別的に判断されます。

Q15|日本人配偶者である外国人従業員が離婚した場合、働き続けるためには何をするべきですか?

①「定住者」ビザへの変更

・日本で3年以上生活している場合

・元配偶者との間に子供がおり、親権を外国人側が持っている場合

上記の条件のどちらかを満たす場合、「定住者」ビザへの変更が可能です。

②「就労」ビザへの変更

離婚した場合、日本人の「配偶者等」ビザの資格該当性がなくなるため、在留資格を変更する必要があります。

学歴要件を満たす場合、就労系ビザへの変更が可能です。ただし、業務内容が高度なものでないと認められません。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

初めて外国人採用やビザ更新をおこなう採用担当者や人事担当者の方は不安なことがたくさんあるかもしれません。

不安を解消するためには、事例や質問集を参考したり、行政書士に問い合わせたりするなど、法に関わる細かい部分についてはプロの意見を聞いてみることも有効です。

HR NOTEでは、実際に就労ビザ申請代行を実施している行政書士法人に監修いただき、記事を展開しております。