2025年春、多くの企業が初任給の引き上げを行い、新卒採用における競争は激化しました。しかし、せっかく採用した人材が早期離職してしまうという新たな課題も浮上しています。

特に注意すべきは、入社3ヶ月以降の時期です。この時期は配属や実際の業務に直面し、期待と現実のギャップを感じやすく、その後の定着率を大きく左右します。

今回は、従業員コンディション可視化ツール『Geppo』の導入企業データから見えた、新卒社員の状態変化と離職予兆について、人事担当者が押さえておくべきポイントをご紹介します。

執筆者新井 雅子氏株式会社リクルート HRSaaSプロダクトマネジメントユニット サーベイソリューション部 サーベイソリューショングループマネジャー

働き方改善を個人・組織の両方からささえるHRサーベイ『Geppo』のプロダクトマネージャー。2003年にリクルートに入社し、HR領域の企画・事業開発を経験したのち、経営企画として自組織の戦略策定・組織変革にも携わる。現在はその経験を活かし、顧客企業の人財定着・人財活用を支援するサービス開発を行っている。

目次

データで判明した新卒社員の5つの特徴

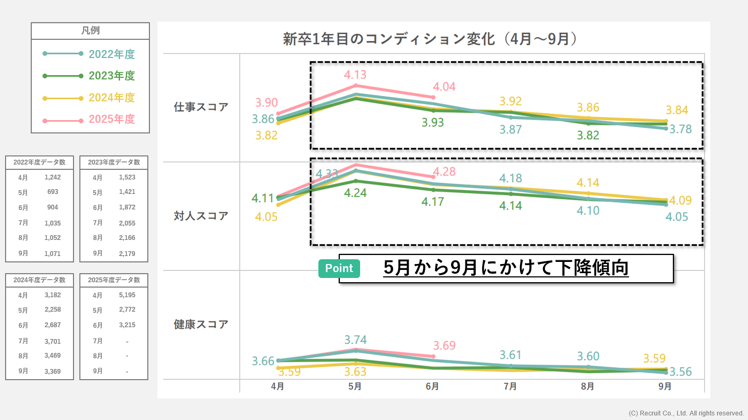

1.スコアのピークは5月、その後は緩やかに下降

新卒社員の月次コンディションスコアを3年分分析した結果、5月をピークに緩やかな下降傾向が見られました。入社当初はモチベーションが高く全てのスコアが良好でしたが、6月以降は「仕事」「対人関係」領域でスコアが徐々に低下していきます。

この結果から分かるのは、入社して職場に慣れた後の「見えづらい変化」を捉える重要性です。表面的には順調に見える新卒社員も、内面では変化が起きている可能性があります。

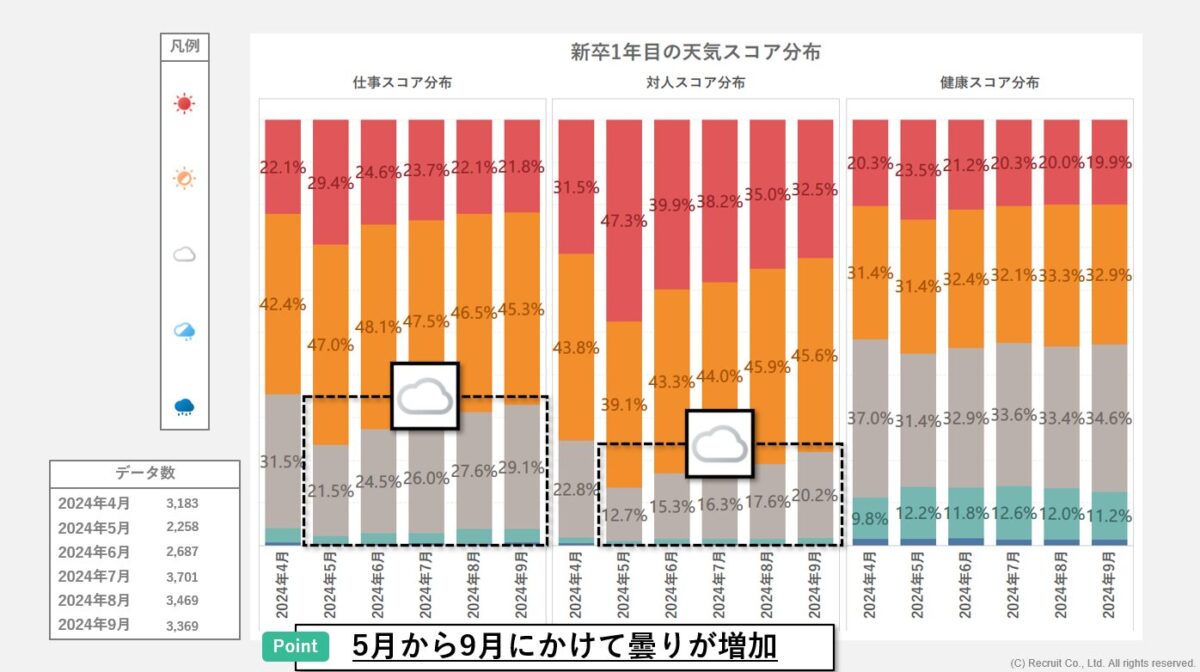

2.「曇り」は軽視できない予兆サイン

『Geppo』では、従業員が自身のコンディションを天気(快晴・晴れ・曇り・雨・大雨)で表現します。分析の結果、新卒社員のスコア低下は「雨」や「大雨」といった明確なストレス反応よりも、「晴れ→曇り」への微細な変化として現れる傾向があることが判明しました。

特に元々スコアが高い新卒社員では、「曇り」の出現だけでアラート状態に近づくことも多く、実態よりも「元気に見える」落とし穴が存在します。この「曇りの兆候」をいかに早期に察知し、対応できるかが重要なポイントとなります。

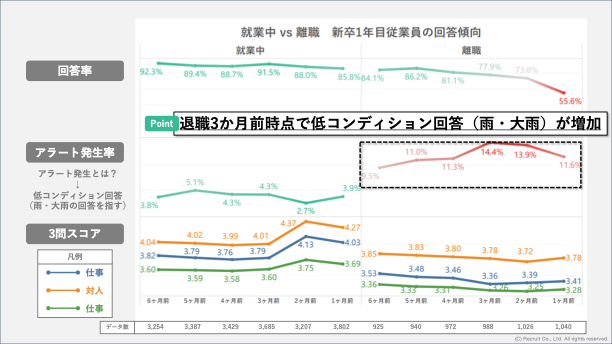

3.離職者のアラート発生率は継続者の2~3倍

離職者と就業継続者を比較したところ、離職者の「アラート発生率」は継続者の2~3倍に上ることが分かりました。特に離職の3ヶ月前を境に、就業継続者との差が顕著になります。

実際に離職した社員の多くが「晴れ→曇り」の段階で兆候を見せていたことから、微細な変化の「先読み」が実効的な対応に直結することが証明されています。

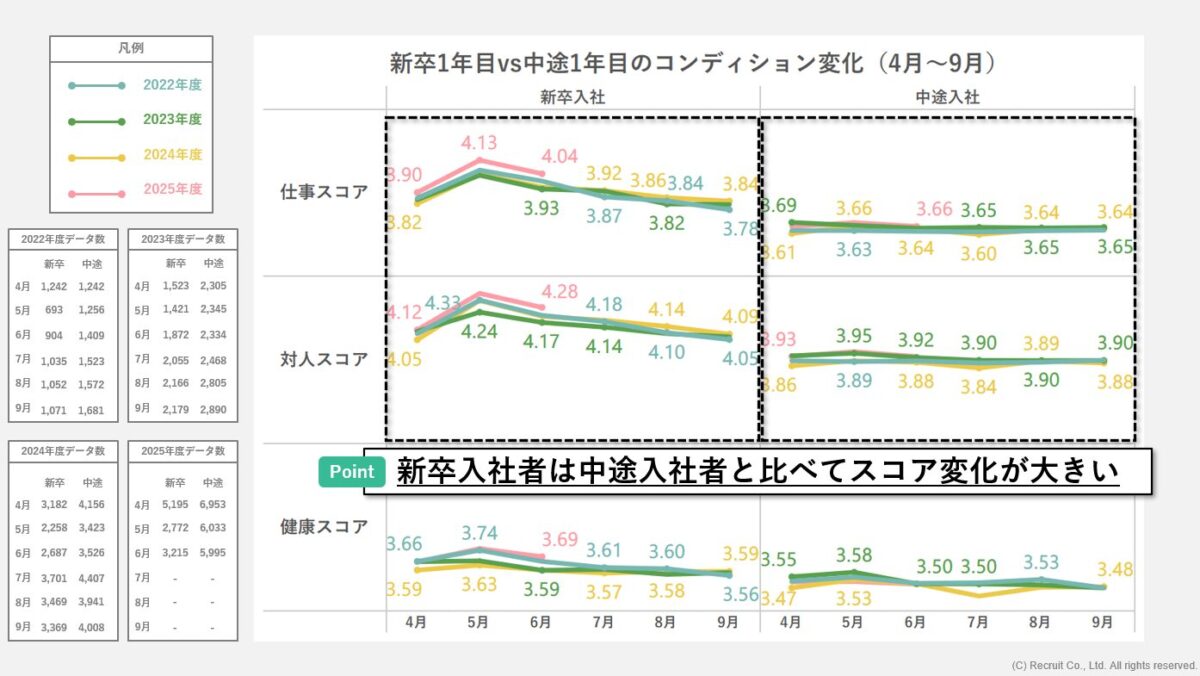

4.新卒は中途より「高く入って、大きく揺れる」

中途入社1年目と比較すると、新卒社員は入社時点でのスコアは高い一方、時間経過に伴って大きく変動する傾向が見られました。中途社員は平均スコアこそ控えめなものの、変動幅は小さく安定して推移します。

これは新卒社員が「初めての職場」「人間関係構築」「入社前期待とのギャップ」といった新卒特有の適応課題に直面していることを示しており、個別性の高い支援が求められます。

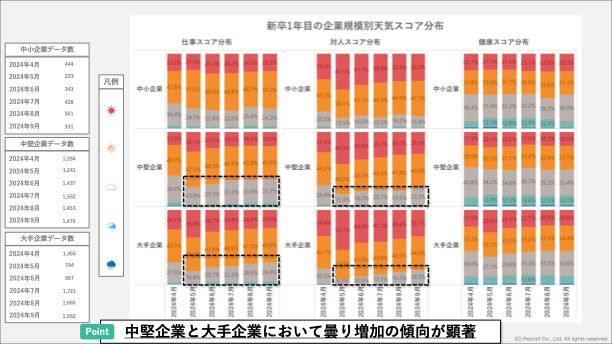

5.企業規模別で「曇り」の広がり方に違い

企業規模ごとのスコア推移を分析すると、大手・中堅・中小企業で傾向にばらつきが見られました。特に新卒人数が多い大手・中堅企業では、退職アラートになりえる「曇り」回答が月を追うごとに広がりやすい傾向があります。

規模に応じたフォロー体制の整備と、「誰かが気づく」を仕組み化する設計が、これからの新卒支援には欠かせません。

実践事例:データを活用した新卒定着支援

事例1:日東電工株式会社(離職率半減を実現)

グローバル展開する高機能材料メーカーの日東電工では、2019年から『Geppo』を導入し、新卒1~3年目とキャリア採用1~2年目の約600名弱を対象に運用しています。

キャリア支援・育成グループ約10名による運用体制のもと、毎月の回答データをBIツールで点数化し、アラートやコメントを基に必要な社員には個別対応を実施。特に新卒社員に対しては、追加質問を活用して先輩社員とのつながりによるオンボーディング支援を促進しています。

この継続的な可視化と対話の仕組みにより、導入前と比べて新卒社員の離職率は半分以下に改善しました。

事例2:株式会社アズテックス(全社で若手支援を推進)

ITインフラからシステム開発まで手掛けるアズテックスでは、入社4年目以内の社員を対象として『Geppo』を導入。毎月の回答を基に、営業担当・所属部署の上長・総務担当が連携し、迅速にエスカレーションを実施しています。

複数部署が連携し社員一人ひとりに寄り添うことで、「人の目が届きにくい不調のサイン」をデータで察知し、迅速に対応できる体制を確立。若手社員の離職率は大幅に改善されています。

人事担当者が今すぐできる3つのアクション

1.定期的なコンディション把握の仕組み化

月1回程度の定期的なコンディション調査を実施し、新卒社員の状態変化を継続的にモニタリングしましょう。特に入社3~6ヶ月は重点的に観察することが重要です。

2.「曇り」レベルの変化への敏感さを持つ

明確な不調サインだけでなく、「なんとなく元気がない」「以前より発言が少ない」といった微細な変化にも注意を払いましょう。これらの兆候を見逃さない観察力が早期対応のカギとなります。

3.部門横断でのフォロー体制構築

人事だけでなく、配属先の上司、先輩社員、メンター等が連携し、多角的に新卒社員をサポートする体制を整備しましょう。「誰かが気づく」を個人の感覚に頼るのではなく、仕組みとして設計することが重要です。

まとめ

新卒社員の早期離職防止は、採用コストの観点だけでなく、組織の活性化や成長にとっても重要な課題です。今回ご紹介したデータからは、従来気づきにくかった「見えづらい変化」の重要性が浮き彫りになりました。

人事担当者は、表面的な様子だけでなく、データに基づいた客観的な状態把握と、それに基づく早期対応の仕組みづくりに取り組むことで、新卒社員の定着率向上と組織全体のエンゲージメント向上を実現できるでしょう。

「晴れ→曇り」の微細な変化を見逃さず、一人ひとりに寄り添った支援を提供することが、これからの新卒定着支援の成功のカギとなります。