ミドルマネジャー(課長層、以下マネジャー)の過重負担や長時間労働、業務の難しさなどが、多くの企業で問題となっています。

「マネジャーは罰ゲームだ」「マネジャーになりたくない人が増えている」「マネジャー限界説」などの声もよく耳にするようになりました。そうした問題を解決するにはどうしたらいいのでしょうか。マネジャーのオーバーワークを乗り越える4つのアプローチを紹介します。

第2回は、現代のマネジャーのオーバーワークの背景を分析していきます。

寄稿者石橋 慶(いしばし けい)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ レーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ マネジャー

2005年リクルートマネジメントソリューションズ入社。ソリューションプランナーとして、幅広い業種・規模の企業に対し、人材採用・人材開発・組織開発の企画・提案を行う。2012年よりミドルマネジメント領域の調査研究およびトレーニング・モバイルラーニングの商品企画・開発に従事。

寄稿者木越 智彰(きこし ともあき)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ トレーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ 主任研究員

ビジネス系出版社にて書籍の編集・企画業務に携わった後、2009年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。海外事業の立ち上げ・専属トレーナーのマネジメント業務を経験し、現在は研修の企画開発に従事。主にマネジメント領域を担当する。著書に『部下育成の教科書』(共著・ダイヤモンド社)がある。

目次

1. 見通しや計画を立てるのが難しく、メンバーの多様化が進んでいる

連載第1回で紹介した調査データも踏まえながら、現代のマネジャーのオーバーワークの背景を分析していきます。

現代のマネジャーを取り巻く環境は厳しくなるばかりです。第一に、多くのマネジャーが、経営から短期成果と中期成果の両方を高い基準で求められる傾向があります。時間的・精神的な余裕がなくなるのは当然です。

人手不足もあいまって、マネジャー自身もプレイヤーとして対応せざるを得ないケースが多く、マネジメント業務に専念できないマネジャーが少なくありません。

第二に、現代の不確実で変化の速いビジネス環境では、見通しや計画を立てるのがどんどん難しくなっています。「こうすればうまくいく」という勝ちパターンがなかったり、あってもすぐに役に立たなくなったりするケースが増えています。マネジャーがこれまで経験したことのない課題が次々に出てくることも珍しくありません。

第三に、職場メンバーの多様化があらゆる面で進んでいます。若手Z世代の部下だけでなく、年上部下、時短勤務の部下など、部下の多様性と複雑性が増しています。

さらにマネジャーは、そうした多様な一人ひとりの特性や適性や特徴を踏まえたマネジメントを求められるようになっています。

2. ピープルマネジメント(人的資源管理)の負荷が高まっている

第四に、マネジメント業務がどんどん増えています。特に、ピープルマネジメント(人的資源管理)の負荷が高まっています。

例えば最近、多くの企業で、個々のメンバーの「キャリア支援」が、マネジャーの大事な業務の1つになりつつあります。ところが、現役マネジャーのなかには、そもそも自身のキャリアをあまり考えてこなかった人が多く存在します。

また、他部署や他職種のことを知らないことも多く、メンバーのキャリアを支援するといっても、どのようにアドバイスすればいいのかわからない、というマネジャーが多いのが現状です。いずれにしても、キャリア支援はこれからマネジャーの必須業務の1つとなるでしょう。

また、メンバーの組織エンゲージメントを高め、離職を防ぐ「リテンション・マネジメント」もマネジャーに求められてきています。最近、日本企業のエンゲージメントサーベイ導入率が高まっています。今後、組織エンゲージメントポイントは、マネジャーのモニタリング指標の1つとして定着すると考えられます。

さらに、「ジョブ型人事制度」などへの移行に取り組む企業では、マネジャーの制度適応が必須となっています。マネジャーが、これまで組織に存在しなかった職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成したり、新しい配置・異動の仕組みに適応したり、新しい評価制度に対応したりする必要があるのです。

こうしたピープルマネジメント施策や制度の企画設計は人事が行いますが、現場での運用はマネジャーに依存する部分が多くあります。その結果、マネジャーの業務負荷がますます高まる傾向があります。

3. 社員のプレマネジメント経験が減る傾向にある

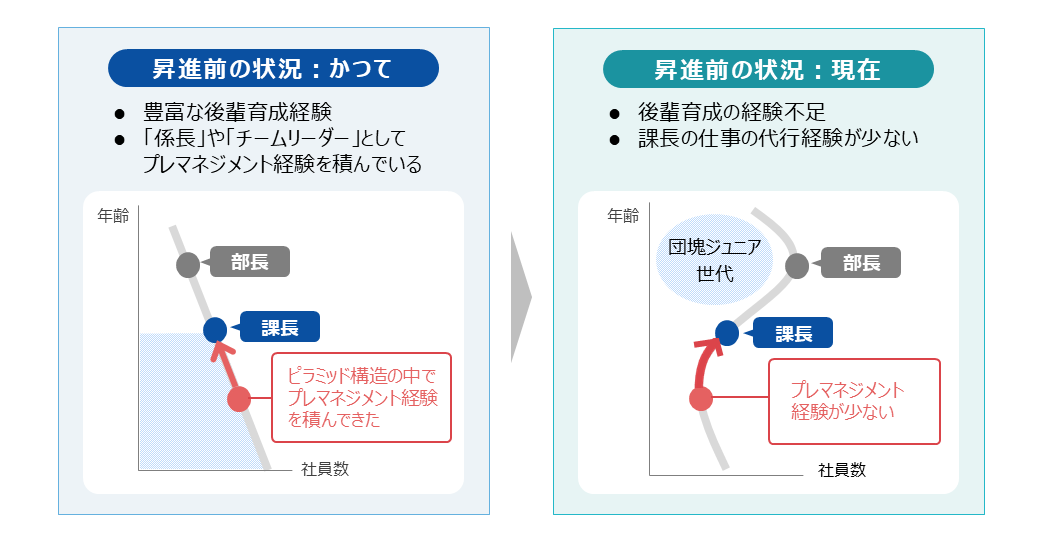

一方で最近は、社員のプレマネジメント経験が減る傾向にあります。昇進前に部下や後輩を育てた経験の少ない人がマネジャーになっているのです。

かつての日本企業は、ベテラン・中堅社員よりも若手社員のほうが多いピラミッド構造になっていました。そのため、係長やチームリーダーとして、後輩を育成するプレマネジメント経験を積みやすい環境がありました。

ところが、現在の日本企業は、ベテラン・中堅社員が多く若手社員が比較的少ない構造になっています。そのため、後輩を育成したり、課長業務を代行したりする経験を積みにくくなっているのです。

現状は、経営や人事がマネジャーに期待するレベルが高まる一方で、新任マネジャーのプレマネジメント経験値は減っています。つまり、周囲の期待レベルと本人の経験・能力のギャップが、以前より大きくなる傾向があるのです。

そのために、新任マネジャーがいきなり非常に強いプレッシャーにさらされて、大きな悩みを抱えたりマネジメント業務に適応できなかったりするケースが増えています。

部下たちはこうしたマネジャーの様子を見て、マネジャーは大変そうだ、割に合わない、コスパが悪いなどと感じ、マネジャーになりたくないと思うわけです。

連載第1回で、半数近くの人事の皆さん(42.7%)が、マネジャー候補の育成・選抜が難しい原因として「マネジャーになりたいという社員が減っている」という問題を挙げているというデータを紹介しました。

以上を踏まえると、この傾向は今後さらに強まることが予想できます。近い将来、マネジャーの成り手がいなくなっていく可能性も十分にあります。

4. 「負荷増大と組織硬直化の悪循環サイクル」に陥ると危険

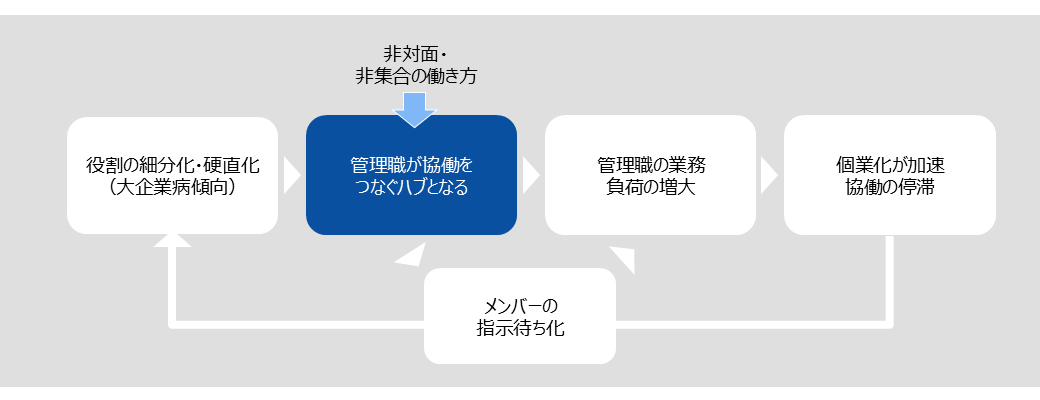

弊社の調査からは、「負荷増大と組織硬直化の悪循環サイクル」の存在も見えてきました。

マネジャーが責任感からメンバー一人ひとりに指示を出したり、メンバー同士の関係をつなげたりする動き(協働のハブ化)は、かえってメンバーの他律化や組織の硬直化を招く危険性があるようなのです。組織の硬直化が進むと、マネジャーの業務負担がさらに増えてしまいます。

チームがこのタイプの悪循環に陥ると大変危険です。リモートワークの場合、マネジャー自身がハブとなる傾向がさらに強まるため、悪循環に一層陥りやすくなります。

【負荷増大と組織硬直化のサイクル】

出典:「一般社員2040名、管理職618名に聞く テレワーク緊急実態調査【後編】テレワークがあぶりだす管理職依存の限界と、自律・協働志向組織への転換」リクルートマネジメントソリューションズ(2020)

5. 問題解決のカギは「マネジャー独自のやりがい」を感じてもらうこと

現代のマネジャーのオーバーワークには、以上のような背景があります。では、どのように解決したらよいのでしょうか。問題解決の具体的なアプローチは第3回、第4回で詳しく説明しますが、その前に問題解決のカギを1つ紹介します。

それは、「マネジャーならではのやりがいを感じてもらうこと」です。

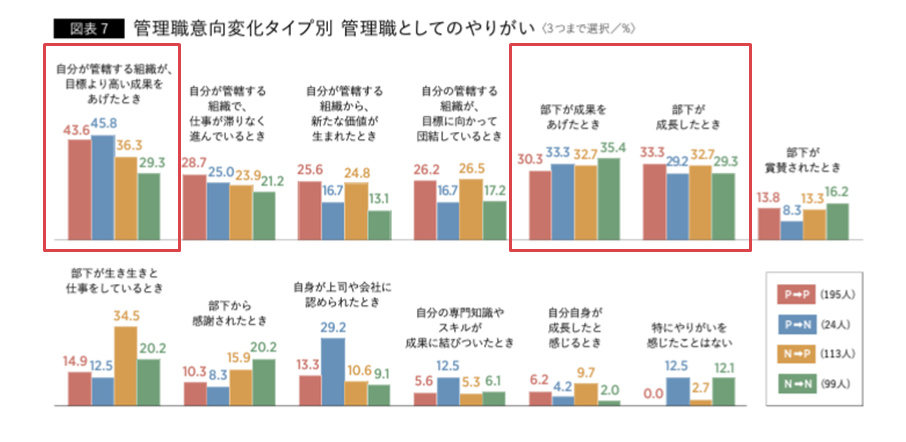

私たちの過去の調査では、マネジャーがやりがいを最も感じるのは、「自分が管轄する組織が、目標より高い成果をあげたとき」でした。次点が「部下が成果をあげたとき」と「部下が成長したとき」です。

こうした独自のやりがいを感じるマネジャーが増えれば、本人のモチベーションが高まるだけでなく、マネジャーを目指す人材も自然と増えていくと考えられます。反対にマネジャーがやりがいを得にくい状況にあると、マネジャーの精神的負荷はより高まるでしょう。

出典:「管理職意向の変化に関する実態調査」リクルートマネジメントソリューションズ(2016)

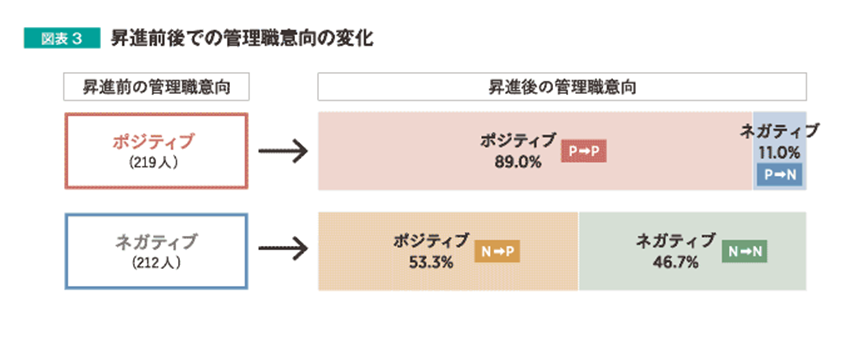

幸いなことに、私たちの調査では、マネジメントを担うことにネガティブだった人の半数以上(53.3%)が、実際にやってみるとポジティブに変わったことが分かっています。

その主な理由は、「より大きな影響力を周囲に及ぼすことができる」(32.7%)、「現場の仕事とは違う面白さがある」(32.7%)、「自分にとって成長を感じられている」(31.9%)というものです。

マネジャーは、プレイヤーとは違う影響力や面白さがあり、自らの成長を感じられる仕事なのです。マネジャーのオーバーワーク問題を解決するためには、こうしたやりがいを感じてもらう工夫が大切です。

出典:「管理職意向の変化に関する実態調査」リクルートマネジメントソリューションズ(2016)

以上で、マネジャーのオーバーワークの背景の説明を終わります。第3回はいよいよ本題に入ります。マネジャーの「業務量」に対処する2つのアプローチを紹介します。