なぜ、人の自律性が高まらないのか。なぜ、職場から新たな挑戦が生まれないのか。経営者や管理職の皆様からこうした悩みを最近特に聞くようになりました。

「自律」や「挑戦」といったキーワードは組織・人材マネジメントにおいて昔から重要視されてきましたが、近年働き手不足を背景に一人ひとりの飛躍的な生産性向上が求められる時代となっており、より深刻な経営課題として取り上げられることが多くなってきた印象です。

寄稿者下野 雄介氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアル デザイングループ 部長

「プロアクティブ行動の促進」研究・ソリューション開発責任者を兼任。オンライン公開講座「2023年人的資本経営の総括と、2024年に向けた展望」(日本CHO協会 2023年度)をはじめ人的資本経営・プロアクティブ行動に関する講演実績多数。専門は組織開発、組織行動論。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略」 (KINZAIバリュー叢書)。

寄稿者 宮下 太陽氏株式会社日本総合研究所 未来社会価値研究所兼リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアルデザイングループ シニアマネジャー

立命館大学客員研究員。組織・人事領域のコンサルタントとして学術の知見も駆使し、顧客の本質的な課題を捉えた科学的な組織変革を支援。専門は文化心理学、社会心理学、キャリアディベロップメント。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略(KINZAIバリュー叢書) 」他共編、監訳、共著多数。

私たちはこうした長年の経営課題に対し再現性のある形で解決する手法をいよいよ考える必要があるのではないか、という問題認識のもと、2017年頃から研究に取り組み、このほどその成果を拙著「プロアクティブ人材:アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略」にとりまとめました。

本書は組織における自律・挑戦の活性化をテーマに、学術的な先行研究を踏まえつつビジネスの現場での実践を通じた知見も加えて、組織・人材開発マネジメントの実践的な方法論について解説したものです。上梓後ありがたいことに多くの方に手に取って頂いております。

本連載では、本書の内容をベースとしながら『「プロアクティブ人材」育成実践術』と題して、プロアクティブ人材を育成していく具体的な実践方法・ステップを中心にご紹介し、プロアクティブ人材を起点として人的資本経営を成果に結びつけるアプローチを提示していきます。

我々の調査では、プロアクティブ人材が日々のマネジメントを通じて育成可能であることが明らかになっています。全8回の連載を予定していますので、ぜひ最後までご覧いただき、自社での人材育成にお役立ていただければと思います。

そもそも「プロアクティブ人材」とは

そもそも「プロアクティブ人材」とはどのような人材なのでしょうか。

簡単に言えば「自らのキャリアと組織の成長を同時に切り拓いていく人材」です。もう少し解像度を上げ、こうした人材が実践している4つの特徴的な行動について解説します。

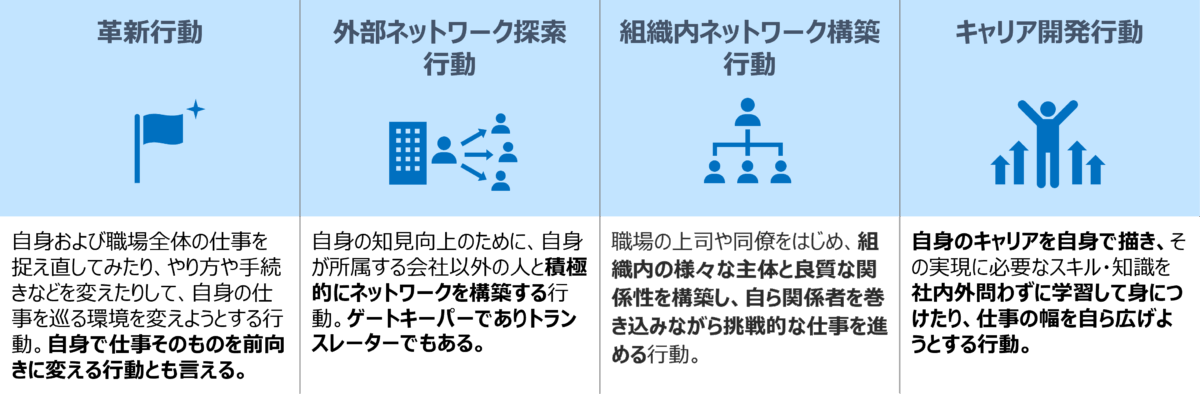

- 今の仕事のやり方を前向きに変えようとする「革新行動」

- 自身が所属する組織以外の人と積極的なネットワークを構築し知見を入手する「外部ネットワーク行動」

- 挑戦的な取組を組織として進めるため組織内の様々な人と普段から良好な関係を築き、また挑戦的な取組を図るときに組織内の様々な人を巻き込む「組織内ネットワーク行動」

- こうした取組を自身のキャリアにどう位置付けるかを考え、また自身のキャリア開発の観点で能動的に取り組む「キャリア開発行動」

これらの4つの行動を「プロアクティブ行動」と呼称し、「プロアクティブ人材」とはこのプロアクティブ行動を「全て」実践できている人材をのことを指します。

図表1 プロアクティブ行動の4つの行動

例えば営業職におけるプロアクティブ行動について具体例を挙げてみたいと思います。

| 革新行動 | ある営業部門に所属する人材が、新領域への営業活動に割く時間がない職場に対し問題意識を持ち、既存領域の効率化に取り組む。指示されたからではなく、自ら問題意識を持ち能動的にテーマアップから実行まで取り組もうとしている。 |

|---|---|

| 外部ネットワーク行動 | こうした課題に対し自分や組織内部が知りえる限りの方法論に閉じず、より最適な方法(システム導入によるセールスそのものの自動化、インサイドセールスなどの組織体制・役割分担の大がかりな変更など)を探索するため、外部にどのようなソリューションがあるかを探索し自社に有効な方法を検討・取組テーマに組み入れる。 |

| 組織内ネットワーク構築行動 | 挑戦的な取組であり情報システム部や営業企画部、他営業部門を巻き込まなければ実現は困難である。従来から築いてきた人間関係を駆使し適切な根回しを行いながら立ち上げを実現させ、また周りを巻き込みながら風土変革も併せて推進する |

| キャリア開発行動 | こうした一連の取組を「営業としての企画力の開発やチェンジマネジメントの推進力強化」という自身のキャリア展望とすり合わせている。つまり「やりたくてやる」という内発的動機がもとになっている。 |

「プロアクティブ人材」についてイメージが掴めてきたでしょうか?こうした従業員が増えることの有効性や、決して実践不可能な行動ではないことについてもご理解頂けたのではと思います。

ここで、日本におけるプロアクティブ人材の実態について簡単にご紹介したいと思います。

日本におけるプロアクティブ人材の実態

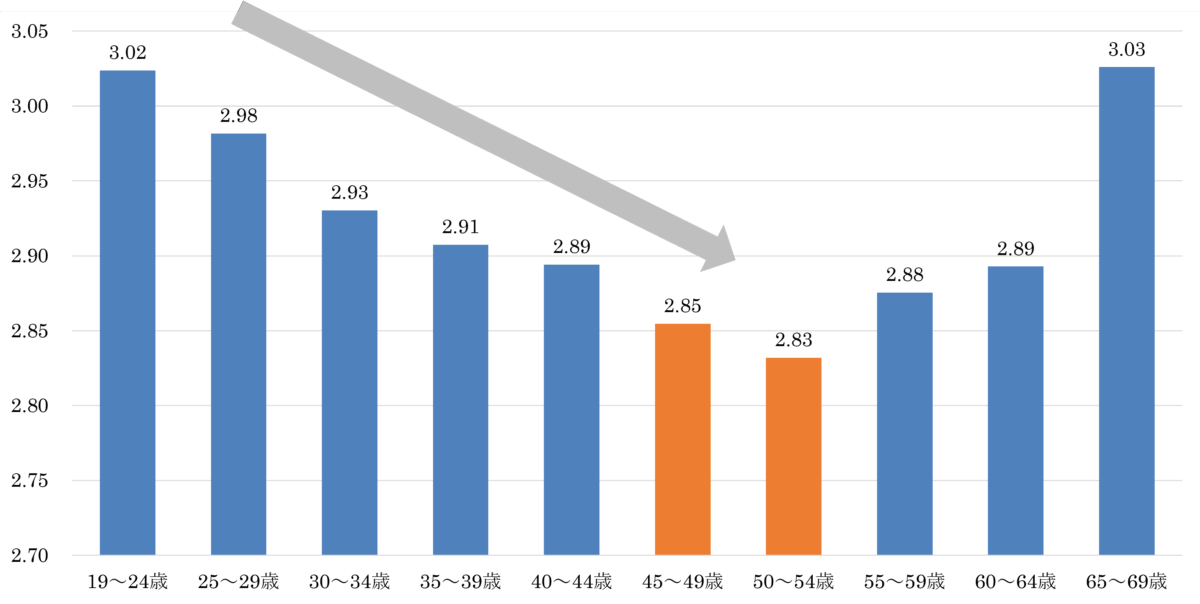

日本総研が独自に開発したプロアクティブスコアの測定ツール¹ を使って日本の労働者約2万にアンケート調査を実施したところ、プロアクティブスコアが全体的に低いこと、また20代前半をピークとして、年代ごとにスコアが悪くなり、40代後半から50代前半にかけてスコアが最も低くなり、50代後半から60代にかけてスコアが持ち直すという結果が得られています(5段階評価で、1が低く5が高い)。

図表2 年齢帯別のプロアクティブスコア

この結果をご覧になって、皆さんどのように感じられたでしょうか。

「静かな退職²」という言葉も浸透しつつありますが、一般に遅い選抜と言われる日本の会社組織においても、40代後半ともなると、昇進や昇格にも差がついており、自身のキャリアの終着点も意識するようになるため、半ばあきらめの気持ちも出てくるということかもしれません。

しかし会社としては、この状況に手をこまねき、ただ傍観しているわけにはいきません。人的資本経営を成果に結びつけるために、人材のプロアクティブ化は重要な経営課題となります。

これまで日本総研では、プロアクティブ人材に調査研究と応用実践に取り組み、プロアクティブ人材を育成する手法を開発することを通じて、人材のプロアクティブ化を促進することは、企業価値向上の観点から投資価値があることを見出しました。

今後、全8回の連載を通じて、企業においてプロアクティブ人材の育成が進まない本質的な課題に触れつつ、プロアクティブ人材を育成し、人的資本経営を成果に結びつけていく具体的な実践ステップと事例について、紹介していきたいと思います。

——

¹ プロアクティブスコアを測定する手法については、第3回で詳しくご説明します。

² 会社を辞めるわけではないものの、仕事への熱意や意欲を失い、必要最低限の業務を淡々とこなす働き方。

- 01|人的資本経営を成果に結びつけるために重要な「プロアクティブ人材」とは?

- 02|なぜ人材のプロアクティブ化が重要なのか?

- 03|プロアクティブ人材育成 実践ステップ①:プロアクティブスコアを測定せよ!

- 04|プロアクティブ人材育成 実践ステップ②:自社にとって「意味のある」ターゲット&tゲーマを定めよ!

- 05|プロアクティブ人材育成 実践ステップ③:経営・人事部門と管理職の対話と共創に着手せよ!

- 06|プロアクティブ人材育成 実践ステップ④:マネジメントの涵養から人材の育成を!

- 07|プロアクティブ人材育成 実践ステップ⑤:自社ならではの人事施策を見いだせ!

- 08|プロアクティブ人材育成 実践ステップ⑥:育成施策の展開(例や案)&まとめ