勤怠管理や給与計算などの日々の業務で時間を取られている人事担当者は多いのではないでしょうか。人事担当者はとくに業務量が多いため、システムの導入によってできる限りの業務を簡略化したいものです。

現在、このような労務に関する業務を簡略化するシステムが多く存在します。しかし、「どのように選べばいいのかわからない」「システムを導入してどのような効果が得られるのかわからない」などの悩みを抱える人も多いでしょう。

本記事は、人事担当者に向けて、「勤怠管理・給与計算システムを連携するメリット」や「システムの選び方」などを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

数多くある勤怠管理システムの中から、自社に見合うシステムを探す際、何を基準にして選べばいいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

そのような方のために今回、社労士監修のもと、「勤怠管理システムの比較表」をご用意いたしました。資料には以下のことがまとめられています。

・勤怠管理システムの5つの選定ポイント

・社労士のお客様のシステム導入失敗談

・法対応の観点において、システム選定で注意すべきこと

お客様の声をもとに作成した、比較表も付属しています。これから勤怠管理システムの導入を検討されている方はぜひご活用ください。

1. 勤怠管理・給与計算に関する企業の悩み

企業の人事担当者は、勤怠・給与に関して以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか。

1-1. 勤怠管理・給与計算に手間がかかっている

現在、勤怠管理・給与計算に関するシステムが多く存在しますが、いまだに紙や古いシステムで管理している企業も多いでしょう。

規模の小さい企業であれば問題ありませんが、従業員数が多くなればなるほど管理する情報が多くなり、入力や計算に膨大な時間と労力がかかります。勤怠管理や給与計算に時間がかかることは、業務量が多い人事担当者にとって大きな悩みになるでしょう。

1-2. 入力ミスやトラブルなどが起こる

紙での管理や手作業での入力など、人の手で管理するとミスが起こってしまう可能性があります。

給与計算においては、保険や税金なども絡むため、一つのミスで大きなトラブルを招いてしまうかもしれません。正しい給与を支給しないと労使間の問題が発生するだけではなく、法律違反と見なされる可能性もあるため注意が必要です。

2. 勤怠管理・給与計算の悩みを解決するためには

勤怠管理や給与計算に関する悩みを解決するためには、どうすればいいのでしょうか。今回は以下の2つの方法を紹介します。

2-1. 勤怠管理・給与計算システムを連携する

勤怠管理と給与計算のシステムを連携することは、人事・労務に関する悩みを解決する方法のひとつです。2つのシステムを連携すれば、入力された勤怠情報をもとに給与を自動計算できるため、業務を効率化できます。手作業によるデータの移行作業も減るため、ヒューマンエラーを防止できるでしょう。

すでに、給与計算システムを導入している場合は、連携可能な勤怠管理システムの導入をおすすめします。最近のシステムは他社のシステムとの連携が可能なものが増えてきているので、自社で導入している給与計算システムはどの勤怠管理システムと連携が可能なのかを調べたうえで導入するようにしましょう。

2-2. 勤怠管理・給与計算を一元管理できるシステムを導入する

この方法は、まだシステムを導入していない企業向けの解決策です。まだ紙やExcelなどで管理している企業は、一元管理が可能な勤怠管理・給与計算システムの導入をおすすめします。

一元管理により、複数のシステムを導入する必要がなく、一つのシステムで勤怠・給与管理が可能になります。

3. 勤怠管理と給与計算を連携させるメリット

勤怠管理・給与計算システムを連携することには、次のようなメリットがあります。

3-1. 人事業務の手間を大幅に削減できる

勤怠管理・給与計算システムを連携させることによって、勤怠管理情報から自動的に給与計算をすることが可能です。

連携させず別々で勤怠・給与管理をおこなう場合、勤怠情報からの給与計算を自分でおこなう必要があるため、大きな手間がかかります。

2つのシステムを連携すれば、自動で税金や控除金額を考慮して給与額を算出してくれるため、今までミスやトラブルを防ぐためにおこなっていた慎重なチェックを省くこともできるでしょう。このように、勤怠管理・給与計算システムを連携することによって時間や労力を省くことができます。

3-2. ヒューマンエラーを防止できる

ヒューマンエラーを防止できることも、勤怠管理・給与計算システムを連携させるメリットのひとつです。勤怠管理や給与計算においては、遅刻や早退の時間を差し引いたり、時間外労働に対する賃金の割増率を考慮したり、細かな作業が多いため、注意していてもヒューマンエラーが発生することもあります。勤怠管理・給与計算システムを連携しておけば手作業が減るため、業務を効率化しつつヒューマンエラーを防止できます。

3-3. 法改正の対応もミスなく行える

勤怠管理・給与計算システムを連携するメリットは、ミスを減らし、時間や労力を省けることだけではありません。

勤怠管理や給与計算に関する内容に関して法改正が実施される可能性があり、そのたびに対応をおこなうことは大変です。勤怠・給与システムのなかには、法改正に対応した内容に自動的にアップデートしてくれるものがあります。

そのため、法改正のたびに内容を反映させる手間が省け、ミスなく対応することができるでしょう。

3-4. ペーパーレス化を実現できる

ペーパーレス化を実現できることも、勤怠管理・給与計算システムを連携させるメリットのひとつです。たとえば、紙のタイムカードで勤怠管理をおこなっている場合は、従業員ごとのタイムカード置き場を設置する必要があります。また、法律に従って5年間保管できるよう、スペースを確保しなければなりません。

給与計算システムをすでに導入しているなら、連携可能な勤怠管理システムを導入し、ペーパーレス化を図るとよいでしょう。作業を効率化しつつ、社内のスペースを有効活用できます。

3-5. 属人化を防止できる

2つのシステムを連携させることは、業務の属人化を防止することにもつながります。勤怠情報をもとに給与計算をしたり、税金や控除を考慮したりすることには知識や慣れが必要であるため、特定の担当者に頼ってしまうケースも多いでしょう。

しかし、担当者が退職してしまい、作業が進まなくなる可能性もあります。勤怠管理システムや給与計算システムを導入して連携しておけば、作業の属人化を防止でき、作業がストップするケースを減らせるでしょう。

4. 勤怠管理・給与計算システムの選び方

では、どのようなシステムを選べばいいのでしょうか。本章では勤怠管理システム・給与計算システムの選び方について解説します。

勤怠管理・給与計算システムを導入するときは、以下のような点に注目して選びましょう

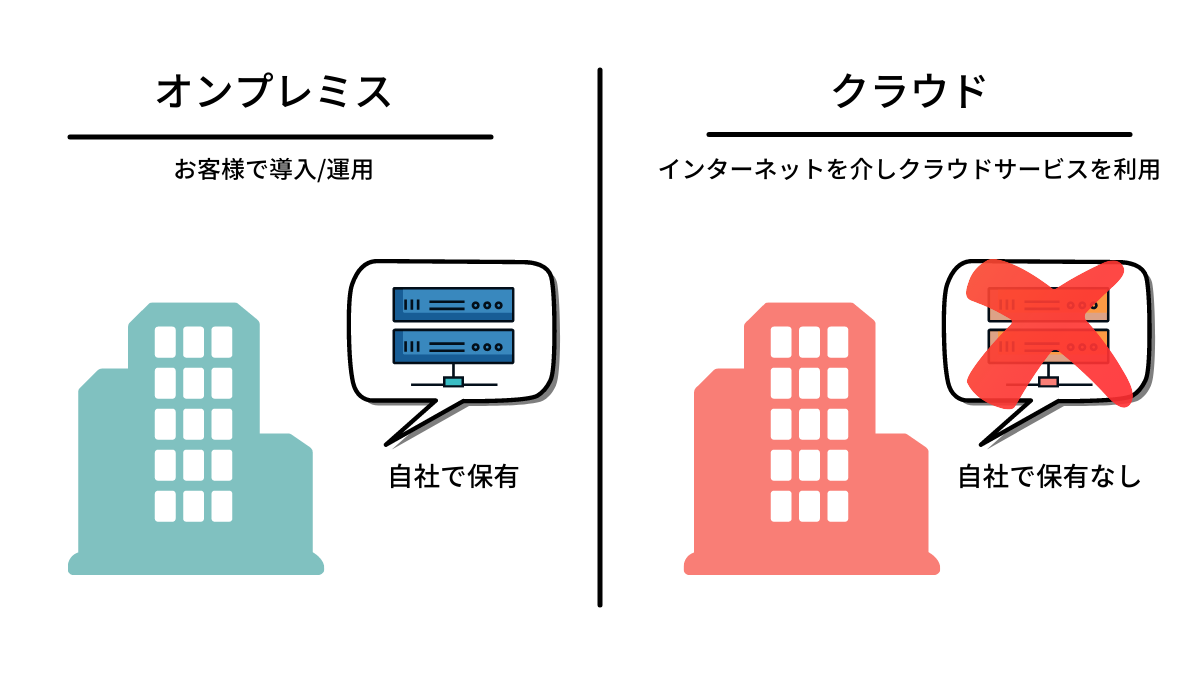

4-1. オンプレミス型(パッケージ型)かクラウド型か

勤怠管理・給与計算システムには、オンプレミス型(パッケージ型)とクラウド型の2種類があります。主な特徴は以下の通りです。

オンプレミス型(パッケージ型)

オンプレミス型(パッケージ型)とは、自社の業務に合わせて専用システムを開発し、構築する場合に採用される形式のことです。

特徴

- 導入コストが高額

- 導入に時間がかかる

- システムのアップデート・改修を自社で対応する必要がある

- カスタマイズ性があり、独自のシステム構築が可能

- セキュリティ対策を強化できる

クラウド型

クラウド型とは、インターネット接続によって、システムやソフトウェアを利用するサービス形式のことです。

特徴

- 導入コストが抑えられる

- 短期間で導入できる

- 無償アップデートで法改正にも柔軟に対応できる

- セキュリティ対策を運営会社に委ねることになる

- インターネット接続ができない場所では使用できない

4-2. 他システムと連携ができるのか

導入する勤怠管理・給与計算システムが他のシステムと連携可能なのかは、しっかりと確認する必要があります。

連携できない場合には、データ移行を手作業でおこなう必要がある、複数のシステムを立ち上げて作業する必要があるなど、管理が別になり手間が増えてしまいます。

4-3. 簡単に操作できるか

せっかくシステムを導入しても、従業員が使いこなせなければ意味がありません。高度な機能が搭載されていても、複雑すぎると操作に時間がかかり、従業員がストレスを感じることもあります。

無料トライアルを利用できる場合は、本契約の前に使い勝手や操作性を確認しておくことが大切です。必要に応じて従業員から意見を聞くのもよいでしょう。

4-4. 自社で使いたい機能が備わっているのか

自社で使いたい機能が備わっているシステムはどのシステムなのかを調べてから選定するようにしましょう。

打刻や給与計算といった基本機能のほか、打刻漏れを防止するアラート機能や、オンラインで残業や有給の申請ができる機能などが付いている勤怠管理・給与計算システムもあります。

システムの選定をする際には、自社で使いたい機能を把握することが必要です。余計な機能が備わっているシステムは高額になる可能性もあるので、システムを導入する前に、どの機能が備わっていればいいのかを把握しておくようにしましょう。

4-5. 自社の規模に合っているか

勤怠管理・給与計算システムは、自社の規模に合わせて選びましょう。小規模な企業の場合、それほど多くの機能は必要ないかもしれません。基本的な勤怠管理機能と給与計算機能があれば、問題なく作業できるでしょう。

一方で従業員数が多い大企業の場合は、人事・労務に関する情報を一括管理できるシステムがおすすめです。従業員数が多くなると管理の手間がかかるため、勤怠情報や給与はもちろん、従業員の個人情報や評価などもまとめて管理できるようなシステムを導入するとよいでしょう。

4-6. セキュリティ性の問題はないか

セキュリティ性も勤怠管理・給与計算システムを導入するときの重要なチェックポイントです。万が一、情報が漏洩すると、従業員に迷惑がかかるだけではなく、企業の社会的な信頼性も悪くなってしまいます。

データが暗号化されているか、従業員ごとのアクセス制限を設定できるかなど、セキュリティに関する内容をチェックしておきましょう。

4-7. サポート体制が充実しているか

勤怠管理・給与計算システムを導入するなら、サポート体制についてもチェックしておきましょう。電話やメールなどでサポートしてくれるシステムであれば、導入時や使用中にトラブルが発生したときでも安心です。とくに初めて導入する場合は、サポート体制が充実しているシステムを選ぶとよいでしょう。

4-8. 初期費用や月額費用が予算に合っているか

勤怠管理・給与計算システムを導入するときは、費用についても確認しておかなければなりません。導入にかかる初期費用はもちろん、毎月発生するランニングコストについても把握しておきましょう。毎月固定の金額が発生するシステムや、アカウント数に応じて月額費用が変動するシステムなどがあるため、しっかりと確認しておくことが大切です。

5. 給与計算システムと連携可能な勤怠管理システム

今回は、給与計算システムと連携可能な勤怠管理システムを5つ紹介します。

ジンジャー勤怠

【サービスの特徴】

- アプリ対応で、PC、スマホ、タブレットなど多彩な打刻方法が可能。直行直帰が多い営業職も、外出先で打刻が可能に。

- クラウド型システムなので、従業員の労働時間をリアルタイムで管理。営業職の残業時間や遅刻の頻度をリアルタイムで把握でき、コンディションや離職懸念などの把握ができる。

- オプション料金なしで多様な機能が利用可能。電話、メール、チャットでのサポートも無料。専任のサポートがつき、導入・運用にコミュニケーションコストがかからないプランも提供。

【料金】

- 初期導入費用:300,000円~

- 月額料金:400円~/1ユーザー

- 無料トライアル:あり

マネーフォワードクラウド勤怠

【サービスの特徴】

- マネーフォワードクラウドHRソリューションの各サービスと連携が可能。勤怠管理で自動集計したデータを、マネーフォワード給与計算へシームレス連携。

- 従業員の勤怠管理データを元に残業や休暇の取得状況をリアルタイムで把握し、より強固な労務管理体制を構築できる。

- 基本勤務制・シフト制・フレックスタイム制・裁量労働制など、勤務形態にあわせて柔軟に対応可能。

【料金】

- 初期導入費用:無料

- 月額料金:小規模事業者向け 3,980円/月、中小企業向け 5,980円/月(月額プラン)

※年額プラン加入で割引あり

※ご利用人数で価格変動あり

※料金体系:基本料金+従量課金+その他オプション - 無料トライアル:あり

ジョブカン勤怠管理

【サービスの特徴】

- PCやタブレットだけでなく、ICカードやLINE、GPSなど多彩なシーンに対応した打刻が可能。

- 出勤管理だけでなく、シフト管理や休暇・申請管理など豊富な機能の組み合わせが可能。

- メール、チャット、電話による信頼のサポート体制。ご契約後のみならず、無料お試し期間中もすべてのサポートを無料で、制限なく受けられる。

【料金】

- 初期導入費用:なし

- 月額料金:200円~/1ユーザー

- 無料トライアル:あり

KING OF TIME

【サービスの特徴】

- 充実した導入サポート体制で、誰でも簡単にシステムを使える。導入後の運用体制なども安心サポート。月に何回ご利用いただいても無料。

- 勤怠管理と親和性の高い人事管理、給与計算など他のサービスと連携が可能。

- 必要な機能を豊富にそろえ、計算・集計業務などを自動化し、業務の簡素化とコストダウンを実現。

【料金】

- 初期導入費用:なし

- 月額料金:300円/1ユーザー

- 無料トライアル:あり

6. 勤怠管理・給与計算システムを連携して業務を効率化しよう!

勤怠管理システムと給与計算システムを連携することにより人事担当者の負担が軽減され、他の業務に充てる時間が増えます。今、注目を集める「戦略人事」として経営戦略に向けた、人的マネジメントへの時間も確保することができるでしょう。

勤怠管理だけでなく、採用管理や人材管理、社内コミュニケーションなどさまざまなHRTechと呼ばれるサービスが存在します。企業がより成長していくためには、システムの導入などのDX化を推進していく必要があるでしょう。

今回紹介したシステムの選び方やおすすめのシステムを参考に、導入を検討してみてください。

数多くある勤怠管理システムの中から、自社に見合うシステムを探す際、何を基準にして選べばいいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

そのような方のために今回、社労士監修のもと、「勤怠管理システムの比較表」をご用意いたしました。資料には以下のことがまとめられています。

・勤怠管理システムの5つの選定ポイント ・社労士のお客様のシステム導入失敗談 ・法対応の観点において、システム選定で注意すべきこと

お客様の声をもとに作成した、比較表も付属しています。これから勤怠管理システムの導入を検討されている方はぜひご活用ください。