皆様、ご無沙汰しております。株式会社WEの戸田です。

皆様、ご無沙汰しております。株式会社WEの戸田です。

今回から、全3回に渡って従業員の「やりたい気持ち(以下、“やりたい”)」を引き出すためにはどのようにしたら良いか、について記事を書かせていただきたいと思います。

最近、企業人事や管理職の皆さまとお話させていただく中で、「メンバーの仕事に対する積極性が全く感じられない」「仕事に対する価値観が自分と全く違う」といったお話をよく耳にします。

働き方が多様化する中で、各従業員とどのようにコミュニケーションを取るべきか、どのように接したら成果を発揮してもらうことができるのか、と皆様が日々悩まれているのではないかと感じています。

本記事では、弊社が提供する「Will(人生の目的、成し遂げたいこと)を軸とした学び」を実践する教育プログラム『Will Based Learning』のプログラム内容も一部ご紹介しながら、具体的に従業員の“やりたい”を引き出すための方法についてご紹介します。

ぜひ、本記事を参考に、従業員のキャリア開発や具体的なマネジメントにお役立ていただければと思います。

執筆者戸田 裕昭氏株式会社WE 代表取締役 / 総務省地域力創造アドバイザー

大学卒業後、オフィス家具メーカーにて新規事業創出・地域活性化に携わる。総務省地域力創造アドバイザーや国土交通省スマートアイランド推進実証事業コーディネーターなどを担い、全国各地の地域における事業振興のアドバイスを行なっている。 また、個々人のやりたいことが起点となる事業創出を目的とした伴走型教育プログラムを開発・構築。小学校から大学までの教育機関や自治体、民間企業と連携し、人材育成を軸とした「組織変革」「事業創造」「地方創生」を行う。

目次

1. なぜ従業員から“やりたい”を引き出す必要があるのか?

まずは、そもそも「なぜ従業員の“やりたい”を引き出す必要があるのか?」ということについてお話ができればと思います。その大きな理由として挙げられるのが、テクノロジーの進歩によって「仕事のあり方」が変化してきているということです。

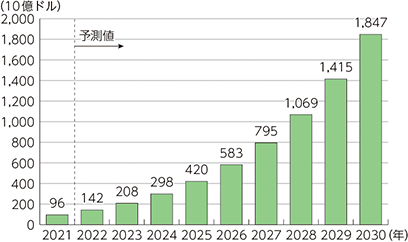

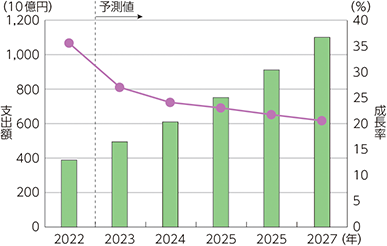

AI市場が加速度的に成長し続けている

現在、世界のAI市場規模(売上高)は、2030年まで緩やかな加速度的成長が予測されています。日本のAIシステム市場規模(支出額)も成長を続け、2027年には1兆1,034億7,700万円まで拡大すると予測されています(引用:総務省「令和5年版情報通信白書|市場概況」)。

世界のAI市場規模(売上高)の推移及び予測(※出典:Statista(Next Move Strategy Consulting))

国内AIシステムの市場規模(支出額)及び予測(※:出典:IDC「2023年 国内AIシステム市場予測を発表」(2023年4月27日))

市場規模の拡大に伴い、企業におけるAI導入もこの数年で確実に進んでいます。皆様の会社でも、従来まで人がおこなわなければならなかった作業的な仕事を、今ではAIがおこなっているといったケースも増えているのではないでしょうか。

これからは、AIに細かく指示することで、とても早いスピードでクオリティーの高いアウトプットを出してくれる。そのような時代に変わりつつあります。

実際に、AIの技術革新や市場規模の拡大に伴う雇用への影響についても、既にレポートされています。

参照:人工知能(AI)の進化が雇用等に与える影響|平成28年版情「報通信白書」

「やらされる」仕事から、「やりたいことをやる」仕事へ

このような背景から、「指示を受けてやらされる」仕事は、AIの方が良いアウトプットを出すことができるようになり、近い将来には人が介在しないAIを用いた仕事へと置き換わっていくことが予想されます。既にそのようなテクノロジー導入の動きを進めている企業も増えてきており、これによって人手が余っている企業もあるといった話も耳にするくらいです。

しかし、まだ従業員は仕事に対して「指示を受けてやらされる」ものだと認識しているケースがほとんどではないでしょうか。そして、彼らの考える仕事がAIに置き換わった時、初めて自分たちの仕事が無くなってしまったという不安感に襲われることになります。

そこで、人事の皆さまは、今の段階から従業員に仕事に対する認識を変えるように働きかけていくことが必要だと私は考えています。これまでの「やらされる」仕事はテクノロジーに任せる。その上で、従業員には「やりたいことをやる」仕事を推進してもらう。こういったポジティブな流れを作る必要があると考えています。

企業として「AIにやってもらうから、皆さんは不要です!」と伝えることも可能だと思います。しかし、日本社会で暮らしている皆さんは、そういったドライな文化に慣れていないことも多いですし、そういったことをしたくない(できない)方が大半ではないかと思います。

だからこそ、今、従業員の“やりたい”を引き出せるようになっておくことが組織として重要です。もちろん、従業員にいきなり「やりたいことを仕事にしよう!」と伝えても、「お昼寝したい!」なんて言葉が返ってくる可能性もあると思いますので、ぜひ「やりたいことをやる」仕事とは何か、従業員の皆さんがイメージできるようにしていくことが必要です。

2. 従業員に対する向き合い方

このような中で、人事担当者の皆さんは、これまで以上に従業員1人ひとりと向き合う必要が出てくるのではないかと思います。

これまでは、モチベーション高く働いてもらうために、「人事評価」「人員配置」といった組織環境へのアプローチを中心におこなうケースが多かったのではないかと思います。

このようなアプローチに加え、1人ひとりの個性や能力を的確に把握し、現場のマネージャーと一緒になって「従業員がどのような活動をしている時がイキイキとしているのか」「その活動は組織にとって価値があることなのか」といったことをキャッチアップしていく必要があります。

つまり、「組織の中の個人」という視点だけでなく、「個人の集合体が組織」になるという考え方を持つことが必要です。1人ひとりがタレントとして活躍し、その集合体が組織になる。このような育成と、それを組織として束ねる力が人事の皆さんに必要な役割になってくると思います。

3. まずは人事の皆さんが“やりたい”を実践してみる

そこで、まずは自分自身も1人の従業員であることを忘れずに、率先して人事担当者の皆さんがやりたいことを実践してみることも大事だと思います。そして、従業員の皆さんから「やりたいことって、具体的に何をしたら良いんですか?」と聞かれた際に、「私のケースでは、こういうことです!」と示してあげられるようになっていただけるとといいなと思います。

そこで、まずは自分自身も1人の従業員であることを忘れずに、率先して人事担当者の皆さんがやりたいことを実践してみることも大事だと思います。そして、従業員の皆さんから「やりたいことって、具体的に何をしたら良いんですか?」と聞かれた際に、「私のケースでは、こういうことです!」と示してあげられるようになっていただけるとといいなと思います。

私自身も、オフィス家具メーカーに勤務していた時に娘が生まれたことをきっかけに「教育」という分野に強く関わりたいと思い、結果的に今ではこのような人材育成に関わる仕事を自分で進めることができています。

最初は、休日に大学生のキャリア支援をボランティアで始め、その取り組みを上司に話したところ「休日出勤の扱いにしても良い」と言ってもらえました。また、その後、しばらくは休日出勤という形で実施していましたが、社内で取り組みを評価していただき、事業として実施させてもらえるようになったのです。

もちろんレアなケースだと思いますが、実際に“やりたい”を仕事にすることができました。こういったモデルケースを従業員全体に広げていく。そして、それを組織として推奨されるような環境を作っていく。これをまずやってみてください。

4. 「お金」を目的に仕事をする従業員にはどう対応すれば良い?

また、従業員の方の中には、どうしても「仕事」の目的として最初に「お金」が来る方も多いのではないかと思います。

また、従業員の方の中には、どうしても「仕事」の目的として最初に「お金」が来る方も多いのではないかと思います。

もちろん「お金」は大事です。しかし、「本来はやりたくない仕事を、お金を貰うことができるから仕方なくやっている」という考えは持つ従業員を少なくしていくこと自体は、とても大事だと思います。

これからは“やりたい”を起点に仕事をしていく必要がある。つまり「お金」が先に発生するわけではありません。本当にやりたいことであれば、お金を払ってでもやる時代です。

まず企業の中でやりたいことを始めてみる。それがいずれ仕事になっていく。そんなサイクルを作ることができれば良いのではないかと思います。

「実際に行動してみたい!」という方や、「こんな感じで良いのか心配…」といった不安や疑問を感じている方がいましたら、ぜひ下記までご連絡ください。オンラインでも対面でもお話ししましょう!今回も読んでいただきありがとうございました!