新型コロナウイルスの影響により、やむを得ずリモートワークに切り替える企業が増える一方で、リモートワークへの完全移行を検討している企業も出てきています。

そんな中、創業当初からリモートワークで経営をしてきたシングラー株式会社と、株式会社overflowが、コロナ時代の「採用」と「組織」について語るセミナーを実施。

リモートワークに注目が集まる今、企業はコミュニケーションを洗い出し、「組織」のあり方を再定義する必要があります。

- リモートワークでのコミュニケーションを円滑にする方法

- リモートワークを導入するための準備から、運用をしていくためのノウハウ

上記について、株式会社overflow 代表の鈴木さんに詳しく解説していただきました。

目次

①オンライン最大の不安は「漠然としたコミュニケーション不足感」

【登壇者紹介】鈴木 裕斗 | 株式会社overflow 代表取締役CEO

コミュニケーションで考えたい「人的摩擦係数」

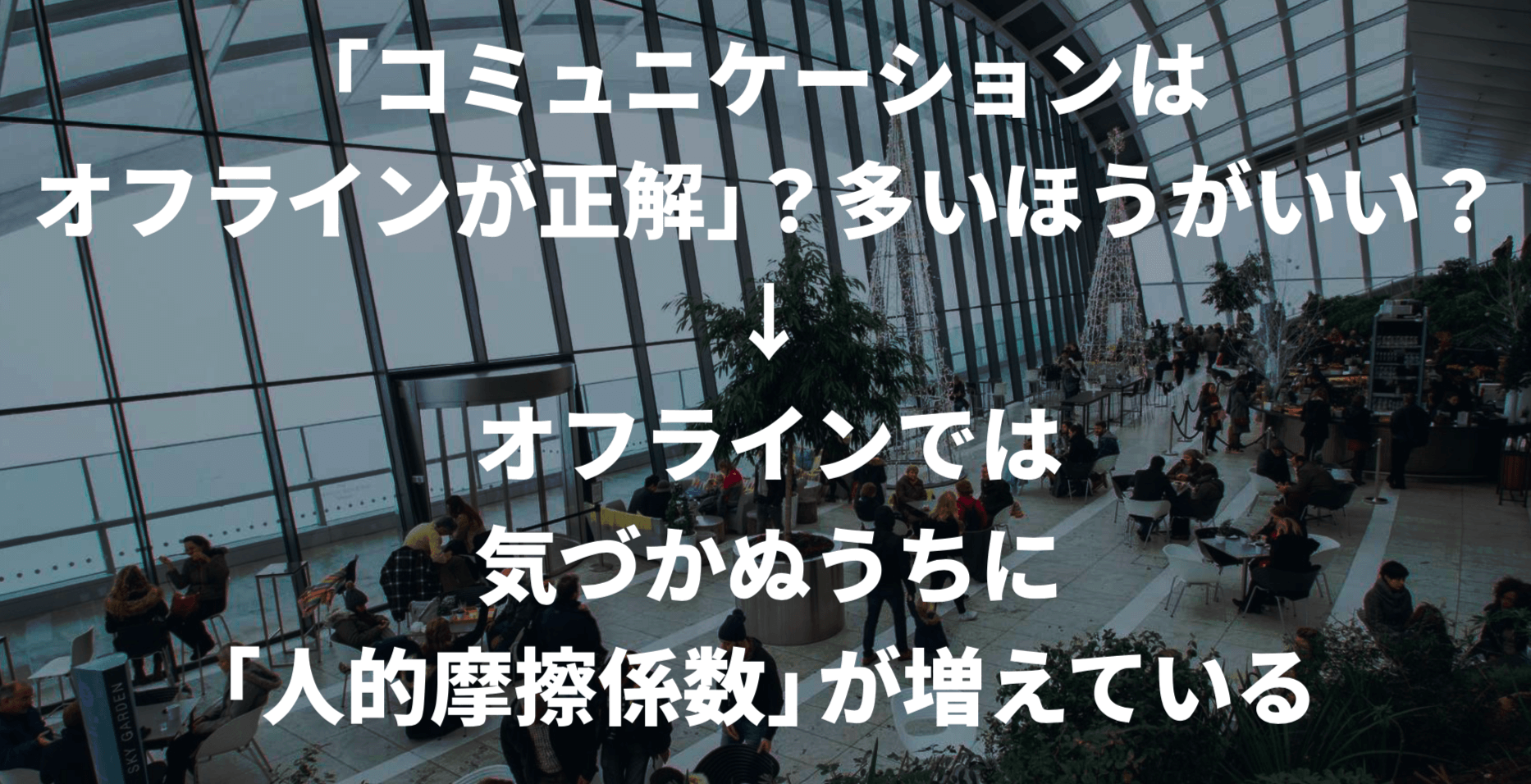

鈴木さん:リモート経営をするにあたり、多くの方に質問をいただくのが、漠然とした「コミュニケーションの不安」についてです。

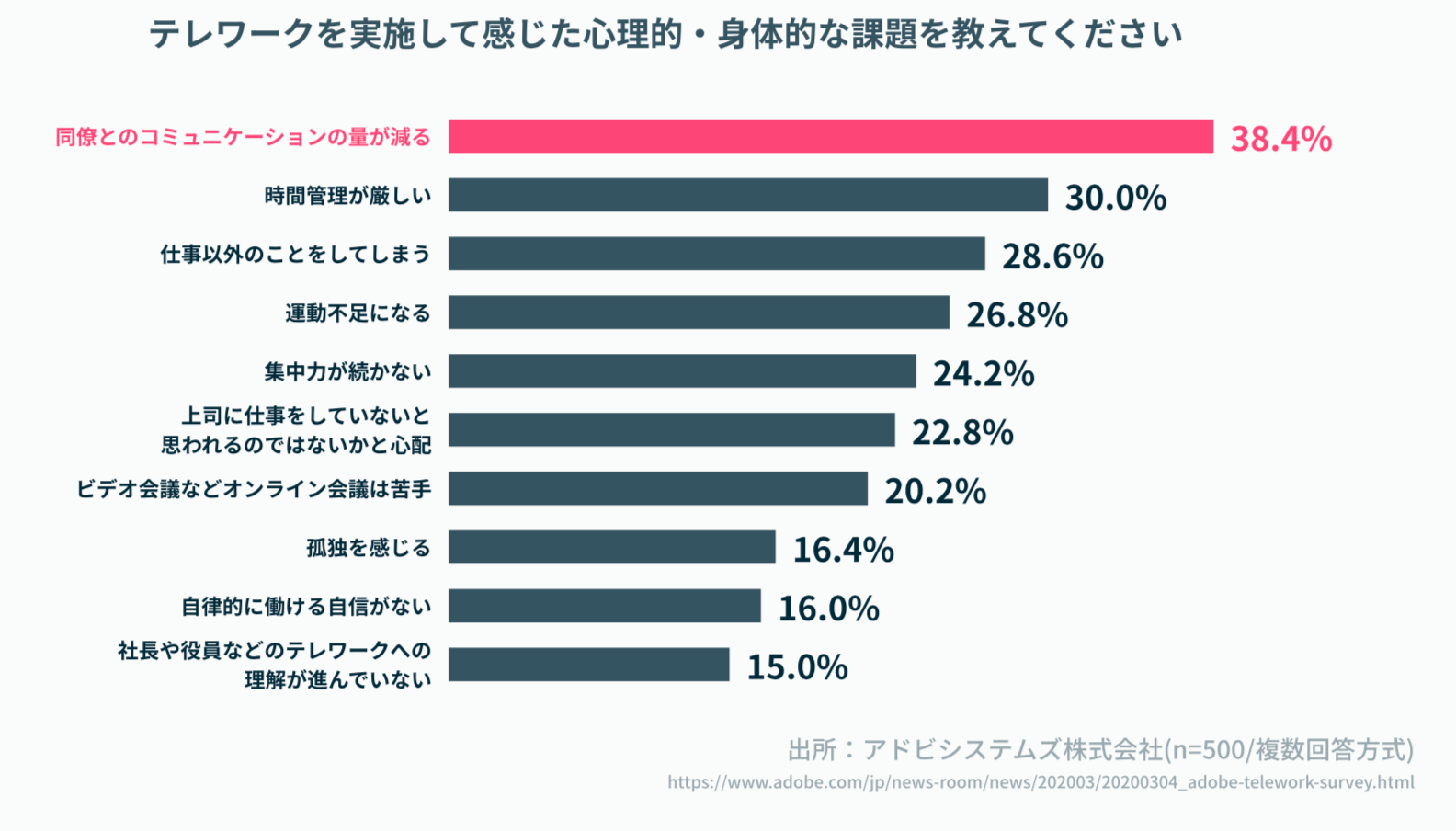

実際にアドビさんがとったアンケートでは、38%の人が「同僚とのコミュニケーションが減る」ことを心配しているという回答結果が出ています。

鈴木さん:この不安を解消するには、コミュニケーションの“正解”がそもそもなんなのか、というところをまずはしっかり整理することが重要です。

実は、コミュニケーションが多いほうがいいのかというと、そんなことはありません。その理由が、「人的摩擦係数」です。

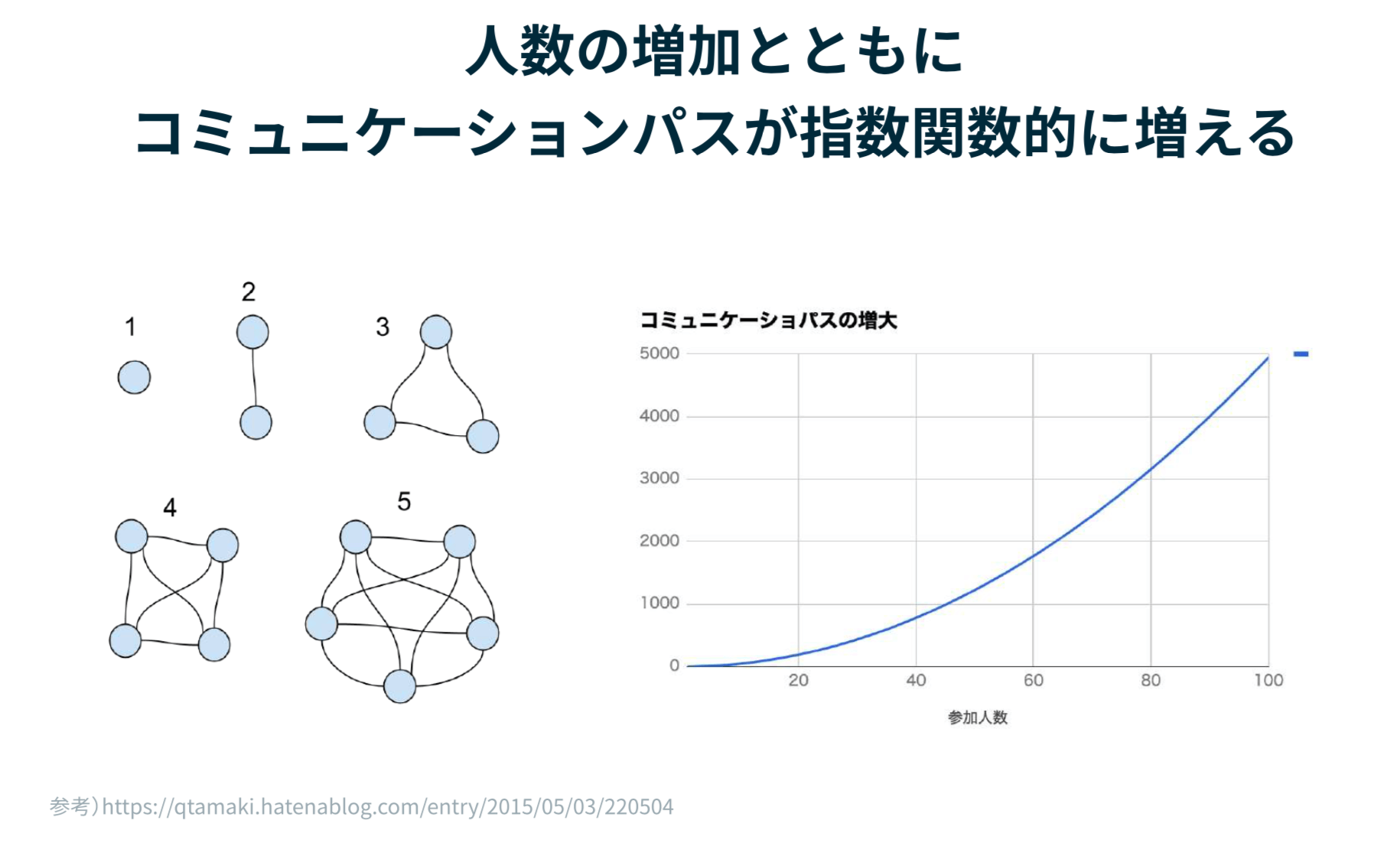

鈴木さん:上の図の〇は組織の人数を表しています。〇と〇をつないでいるものがコミュニケーションパスで、人間関係の数です。

この図でもわかるように、コミュニケーションパスが3までは線の数が同じですが、4になると6本に増え、5人になると10本になり、指数関数的に線の数は増えていきます。

グラフのとおり、100人の会社になると、コミュニケーションパスは5000本になるので、人間関係の数を1対1で考えると、5000通りの人間関係が生まれます。

このようにコミュニティが肥大化した会社で仕事をオフラインですると、パフォーマンスにどのような影響があるのかを次に説明します。

集中力によるパフォーマンスの差

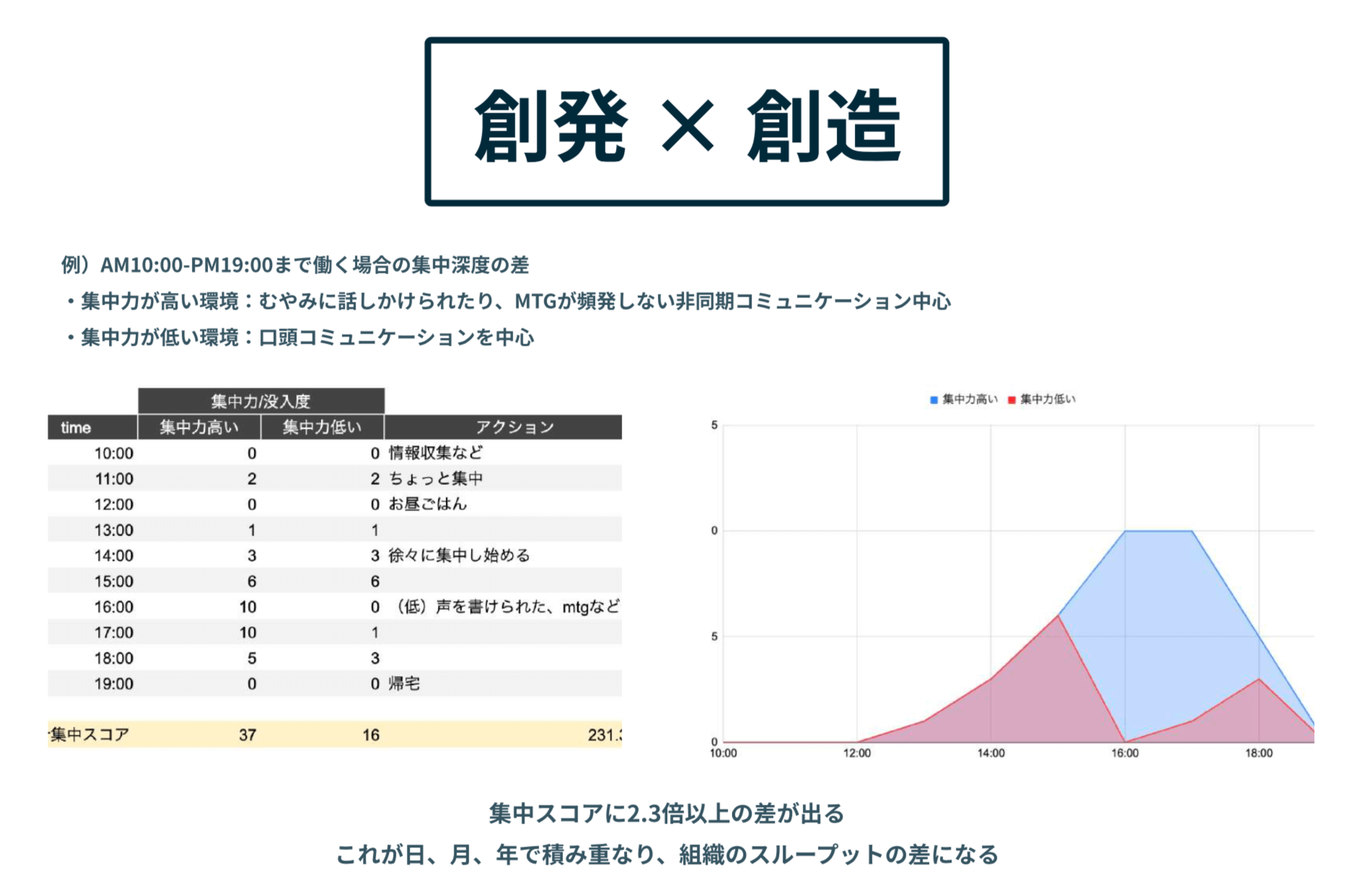

鈴木さん:例えば、集中力の高い環境で仕事をした場合と集中力の低い状態で仕事をした場合、どのような差が生まれるのかを表したのがこちらのグラフです。

鈴木さん:グラフの赤色が集中力の低い一日、青色が集中力の高い一日のグラフを表しています。

集中力の低い一日とは、お昼ご飯で皆とランチに行ったり、デスクに座っていて声をかけられたりする日のことを指します。

作業を中断することで切れた集中力は、取り戻すまでにタイムラグがかかるので、実はその人の集中力の時間を奪っていることになります。時間の質で考えると、マイナス面もかなり多いのです。

何かに没頭していて、気が付けば夕方だったという経験はよくあると思いますが、集中している状態は創造性が高くなっています。

それがコミュニケーションパスの多い環境にいるとどうしても分断されやすいので、創造性が低くなります。

とはいえ、誰かと一緒にいることによって双発というものが生まれるので、その時間も大切にしなければなりません。

この2つのバランスを企業でどのくらい配分するかが、リモート組織をつくるうえで重要なポイントです。

②「不要なコミュニケーション」という存在を認識する

コミュニケーションの整理

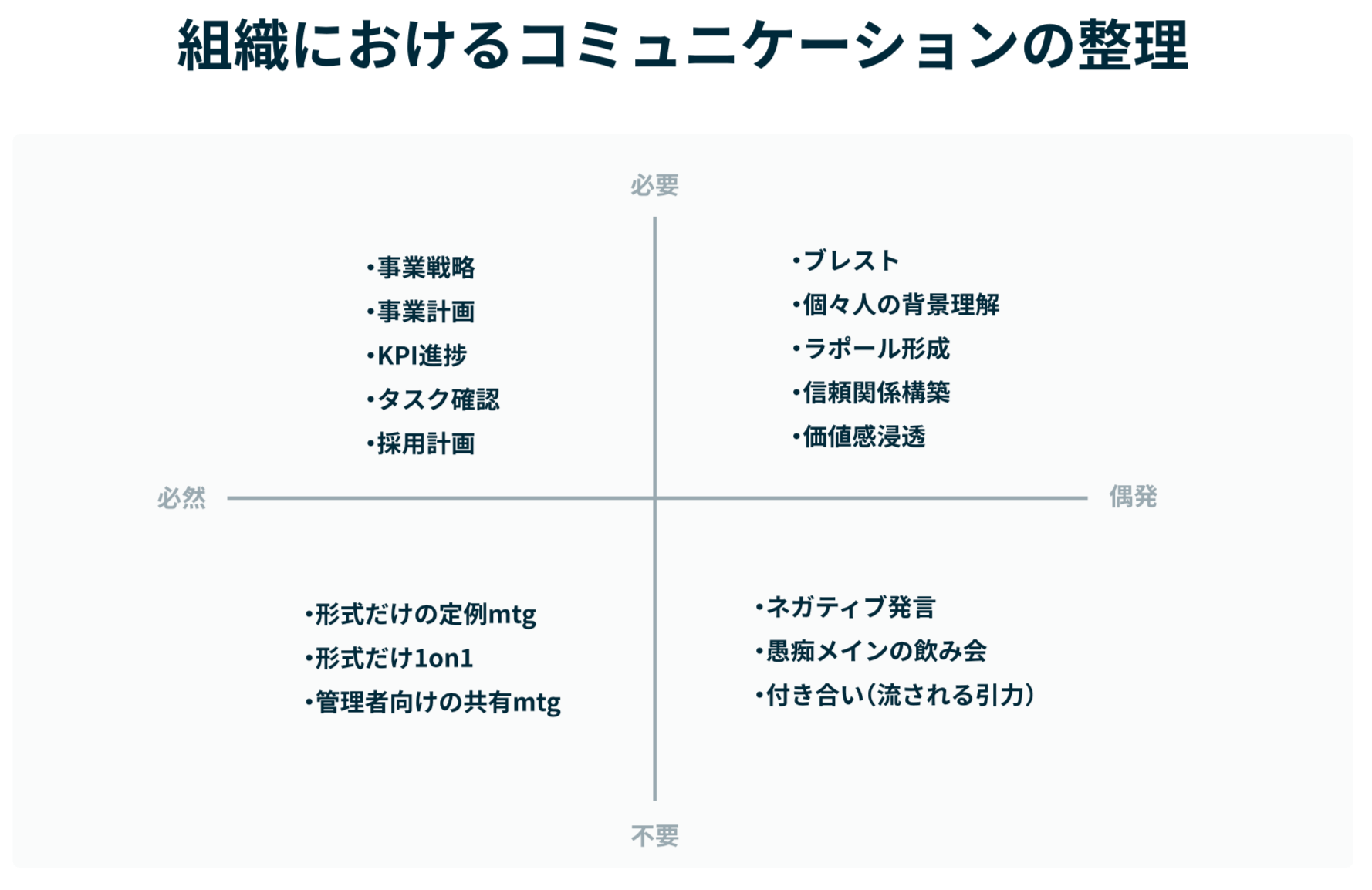

鈴木さん:コミュニケーションを分解していくと、「必要なコミュニケーション」と「不要なコミュニケーション」に分かれます。

必要なコミュニケーションは、事業の戦略や計画を考えること、相互の信頼関係を構築するためのものです。

不要なコミュニケーションは、ネガティブな発言であるとか、どうしても付き合いの中で行かなければいけないご飯などが含まれます。また、弊社では形式だけの定例ミーティングも不要と考えています。

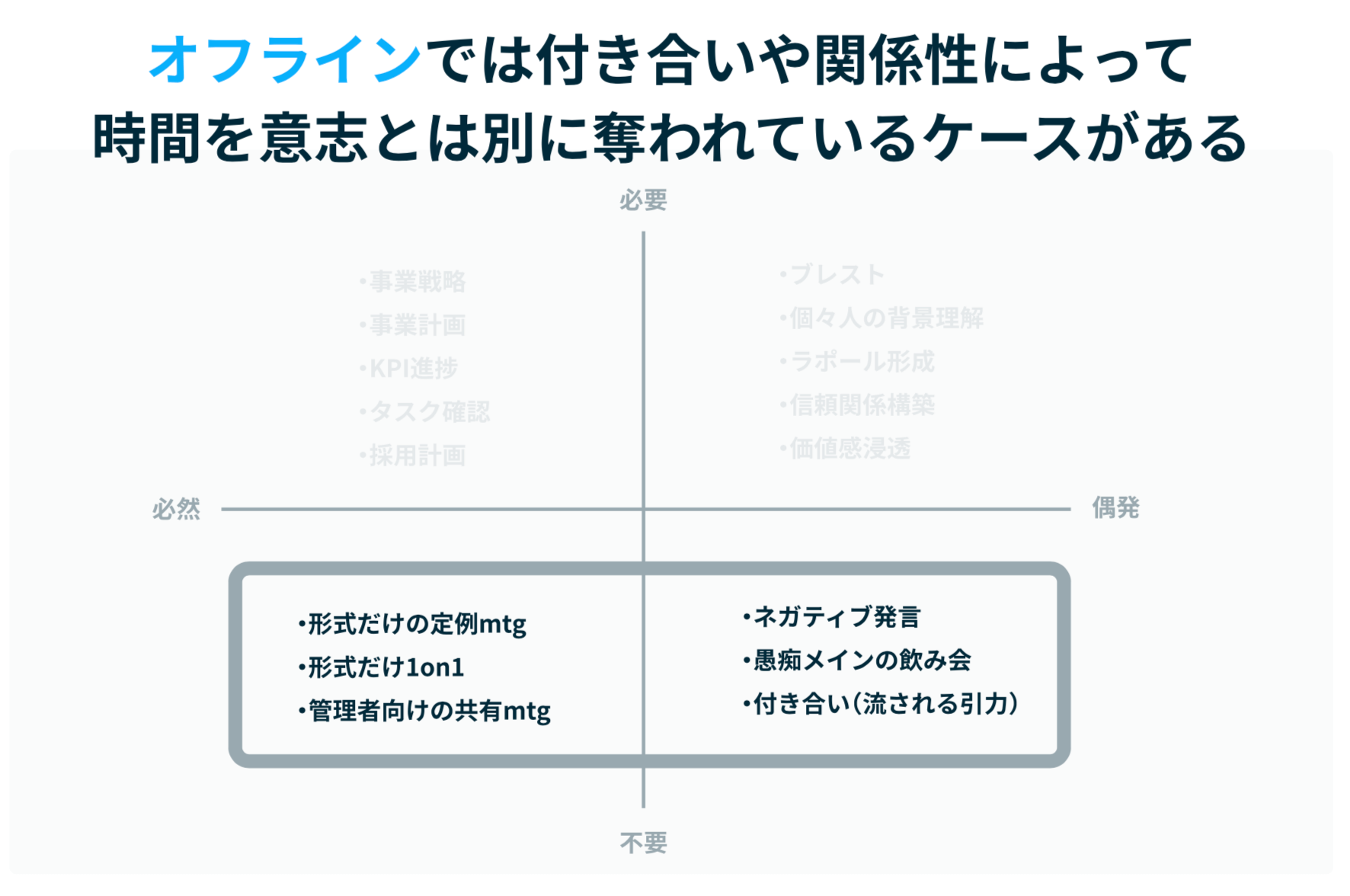

鈴木さん:オフラインだとこの4つのコミュニケーションが、全て一緒くたに起こります。それがbeforeコロナのコミュニケーションでした。

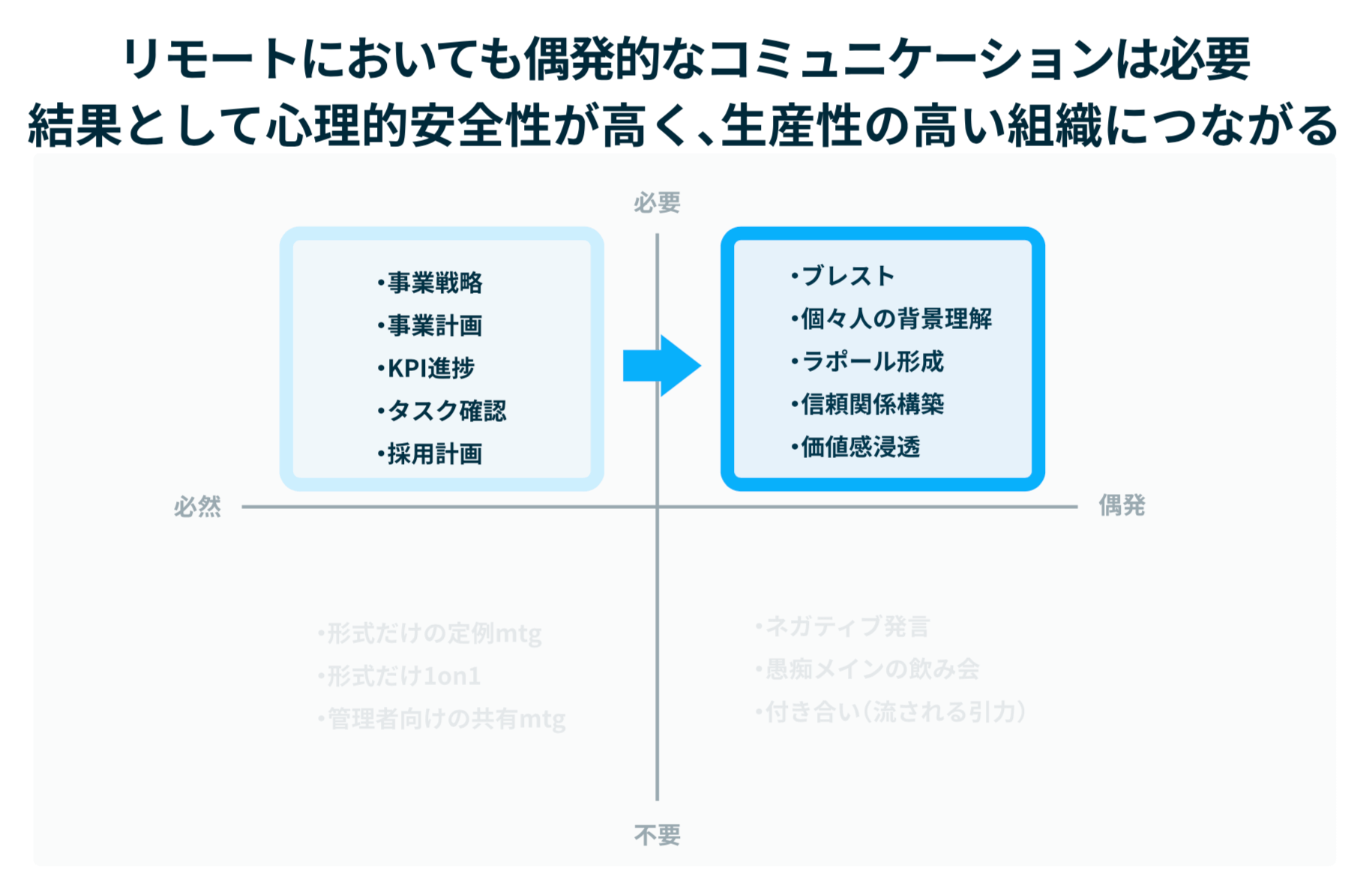

対して、リモートではどうなるのかというと、数字的な話が非常に進めやすいために、表の左上の事業の戦略や計画の話ばかりしがちになります。

そうすると、「すごく不安」だとか「コミュニケーションの欠如を感じる」という気持ちになってきます。これが、リモートにおけるコミュニケーションへの漠然とした不安の原因です。

その感情を解消するためには、右上の偶発的なコミュニケーションを担保する「仕組み」を設ける必要があります。

③リモート環境 導入への段階フェーズ

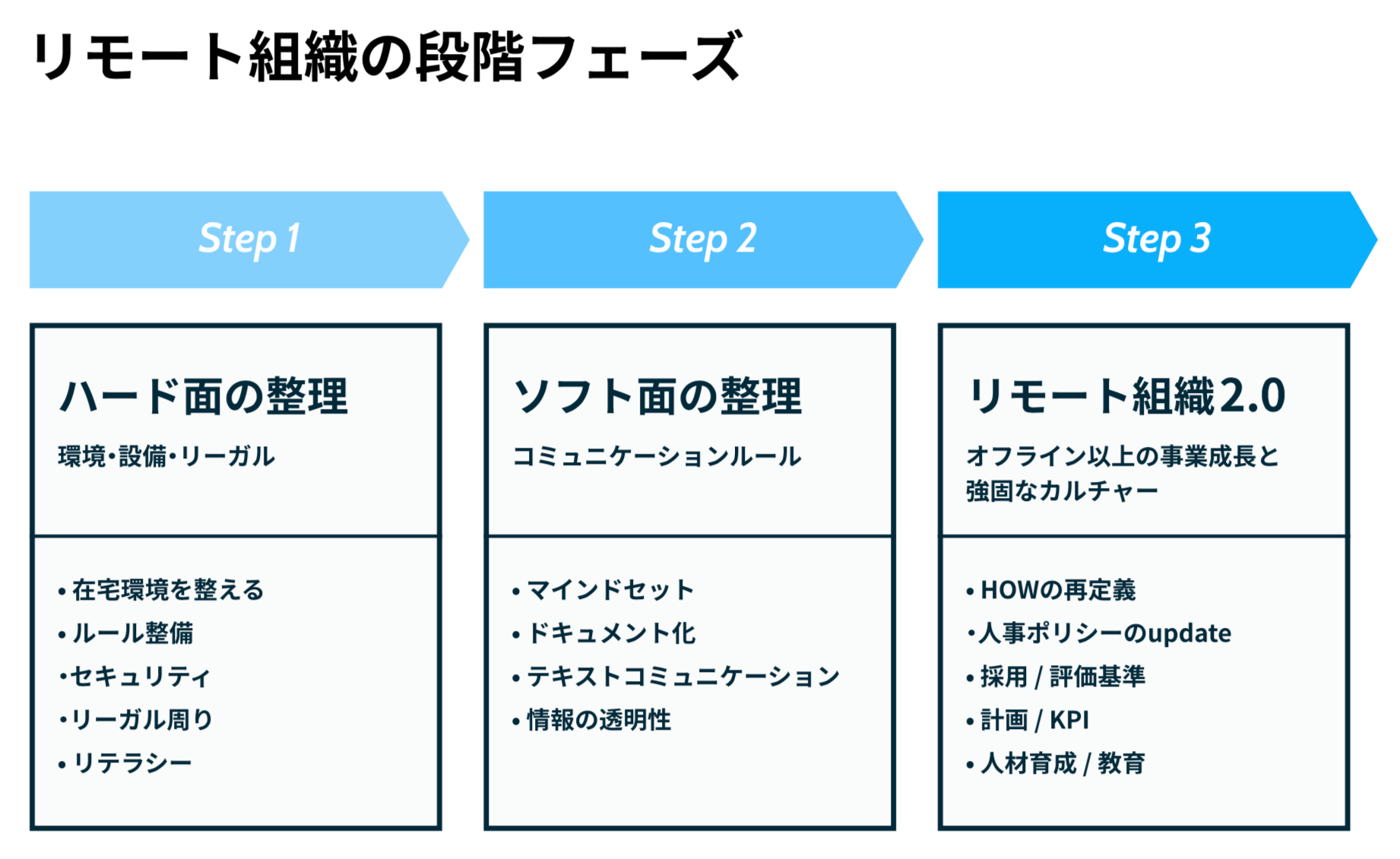

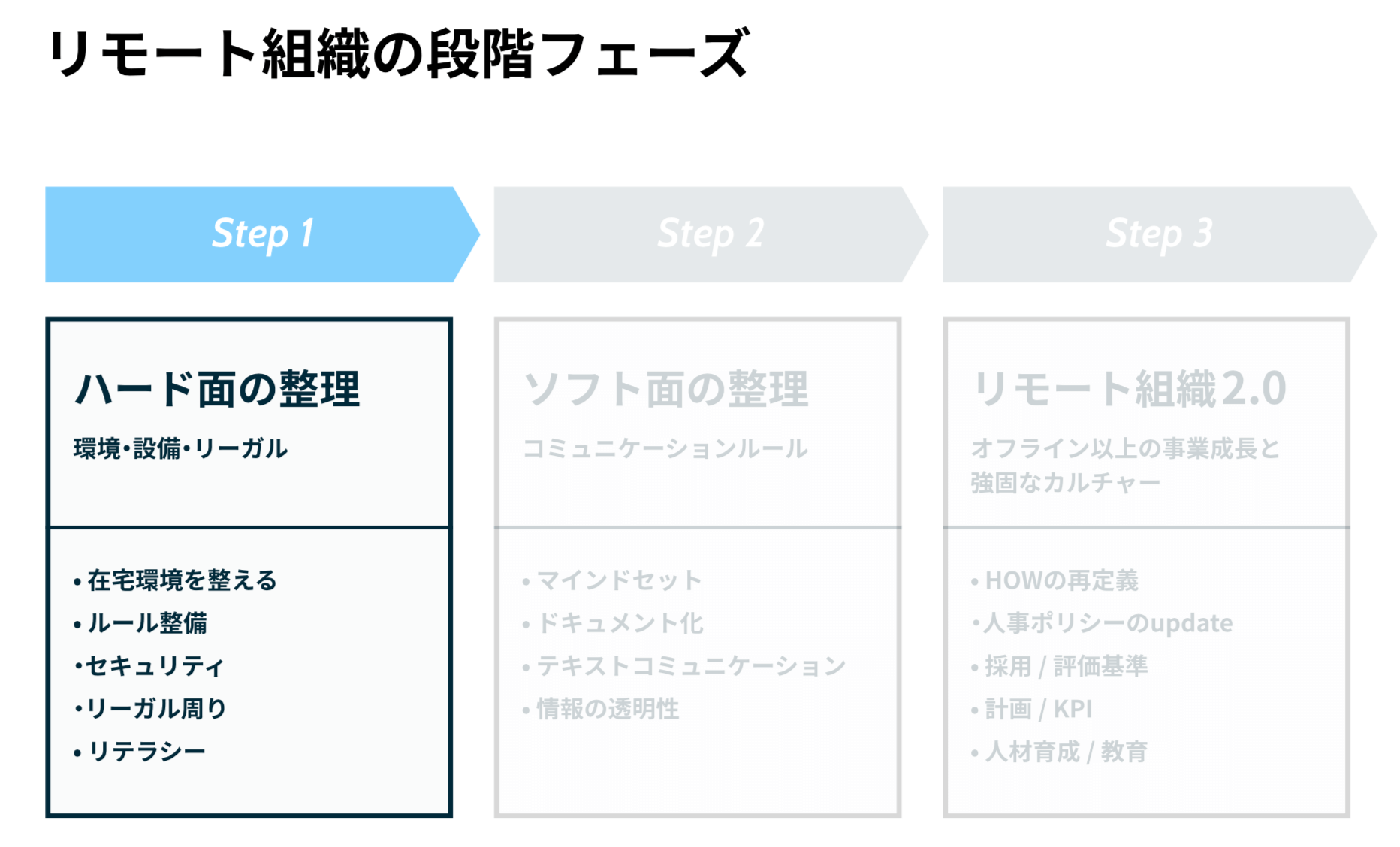

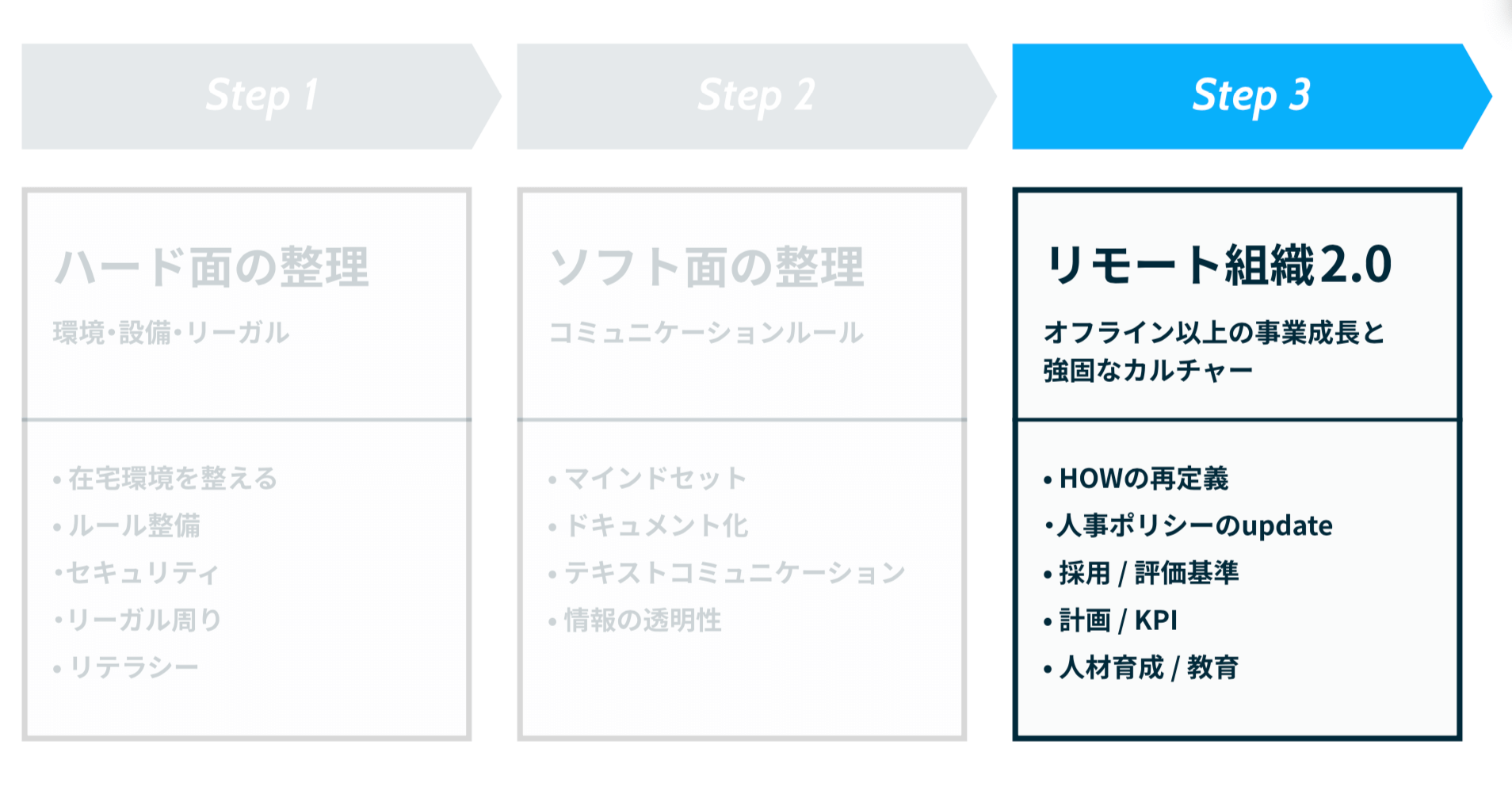

鈴木さん:組織のリモート化には、3つの段階を経て定着すると定義しています。

STEP1.ハード面の整理

鈴木さん:環境設定や、ツール選定、判子をなくすなど、ルールを決めることでどんどん進めることができます。

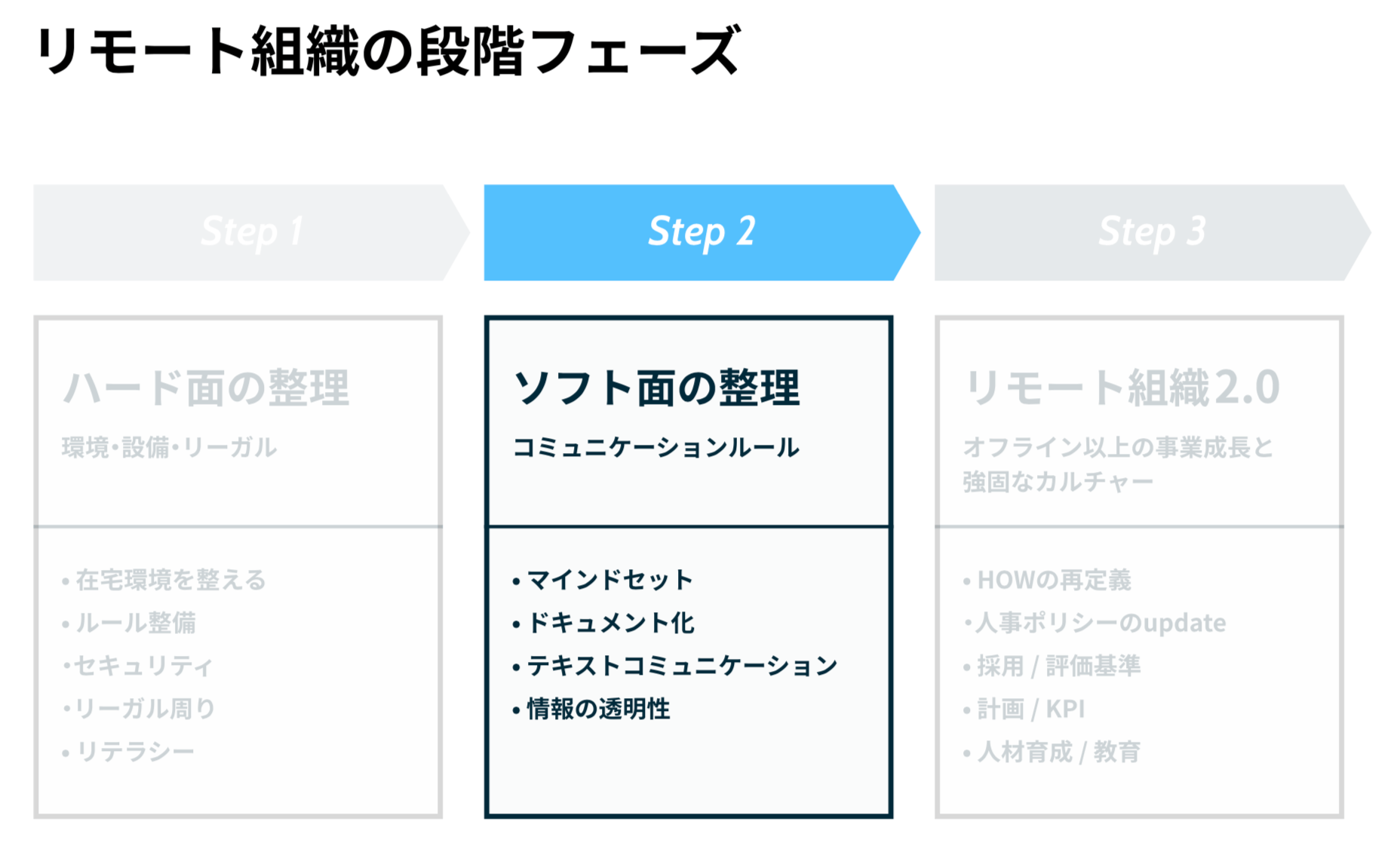

STEP2.ソフト面の整理

鈴木さん:ソフト面の整理は、コミュニケーションのルール決めです。

ドキュメント化

鈴木さん:社内の共通の場所に、ノウハウや議事録をドキュメントとして貯めていくことで、オペレーションが円滑になります。

また、どういう経緯でその考えに至ったのか、という背景も同時に伝えることができます。

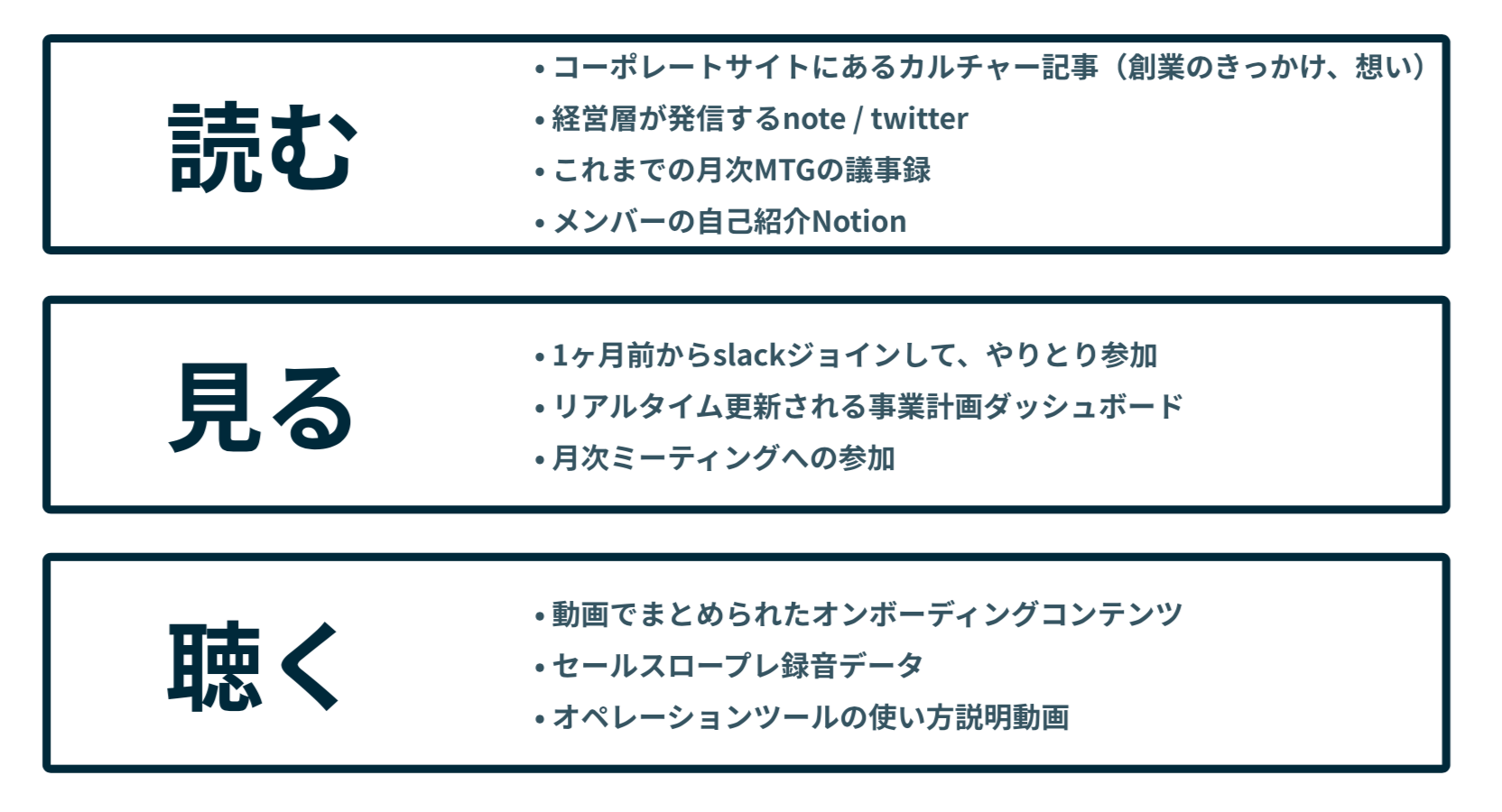

オンボーディング

鈴木さん:オンボーディングのポイントは、「読む」「見る」「聴く」です。

テキストコミュニケーション

鈴木さん:オフラインのコミュニケーションでは、曖昧な言葉も表情や言葉尻から情報を得て理解できます。しかし、オンラインだとそういった情報がありません。

だからこそ、テキストコミュニケーションではとにかく明確に伝えることが重要です。曖昧な伝え方だと、進んでいるはずが進んでいないことが起こります。

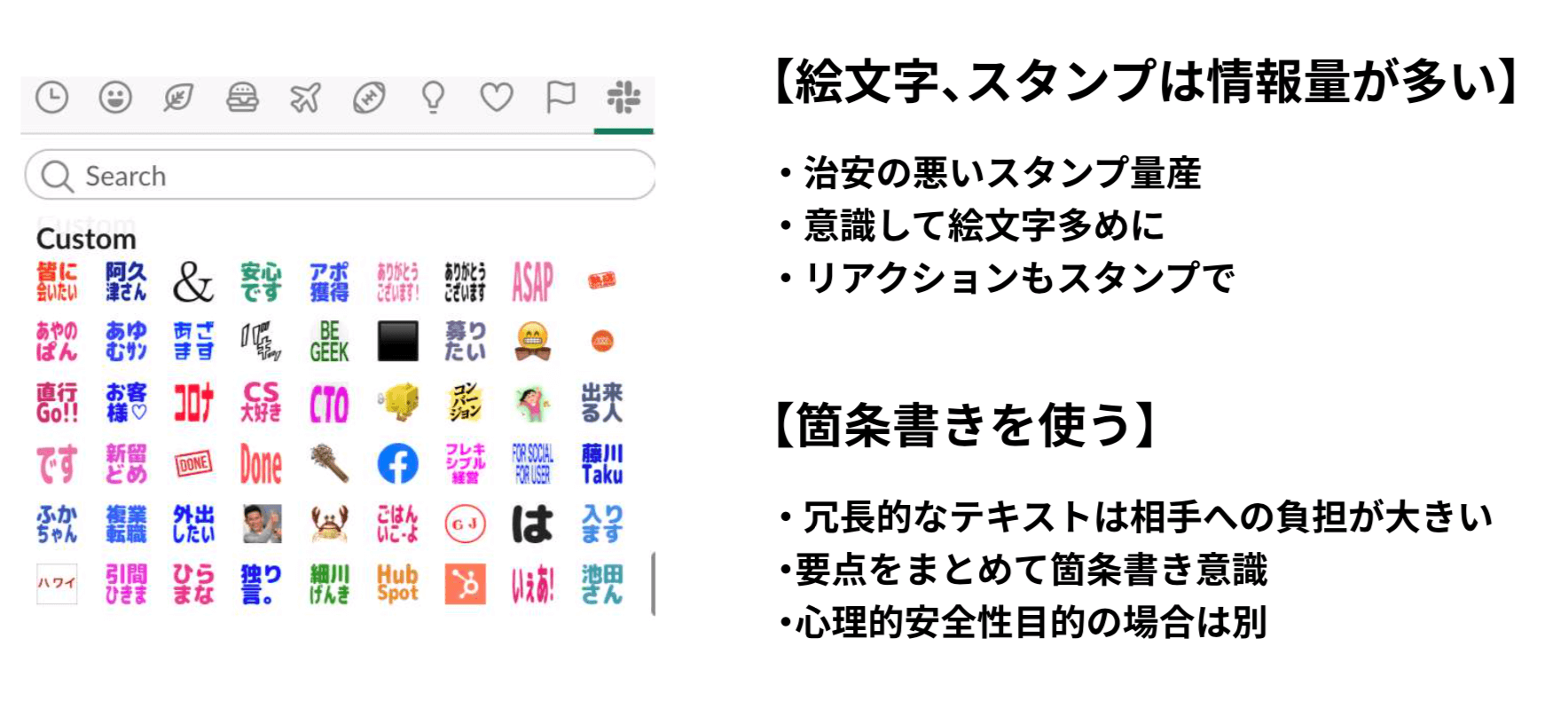

例として、弊社のテキストコミュニケーションの工夫を紹介します。

雑談の場を作る

Slackに「タイムズ」という個人のチャンネルを設けて、自分が日常で感じたことなどを好き勝手に投稿しています。

ここを見ることで、「この人今こんなこことしているんだなあ」とキャッチアップできます。

絵文字は積極的に使う

絵文字やスタンプは感情を伝えるツールの一つなので、積極的に使うとよいでしょう。

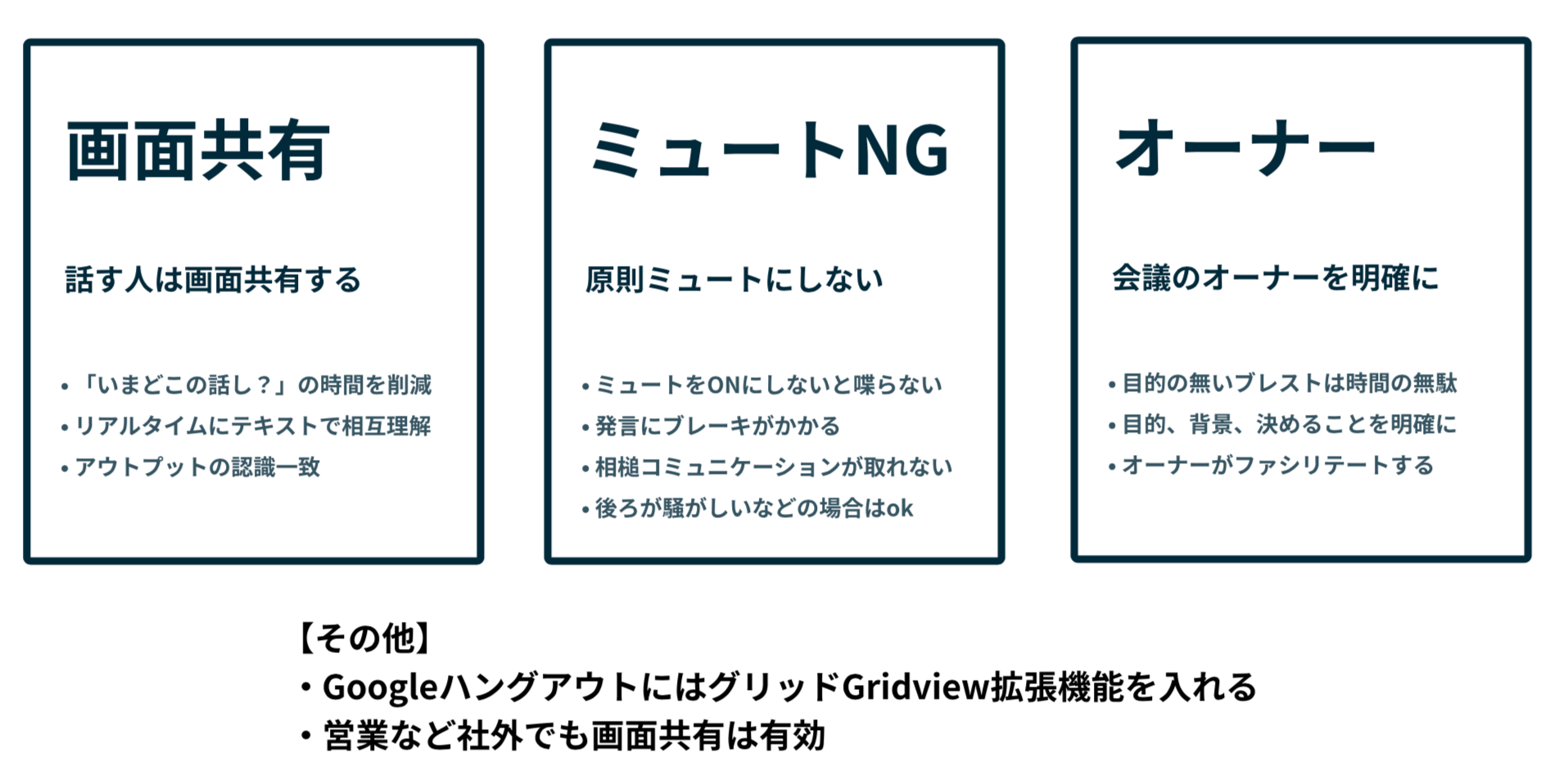

web会議はルールを設ける

鈴木さん:web会議ではルールを決めて、画面越しでも意思の疎通を採れるように工夫しています。

ミーティング

鈴木さん:弊社は、定例ミーティングは基本的におこないません。

あえて温度感を伝えたい場合以外は、できる限りドキュメントで意思決定を進めています。

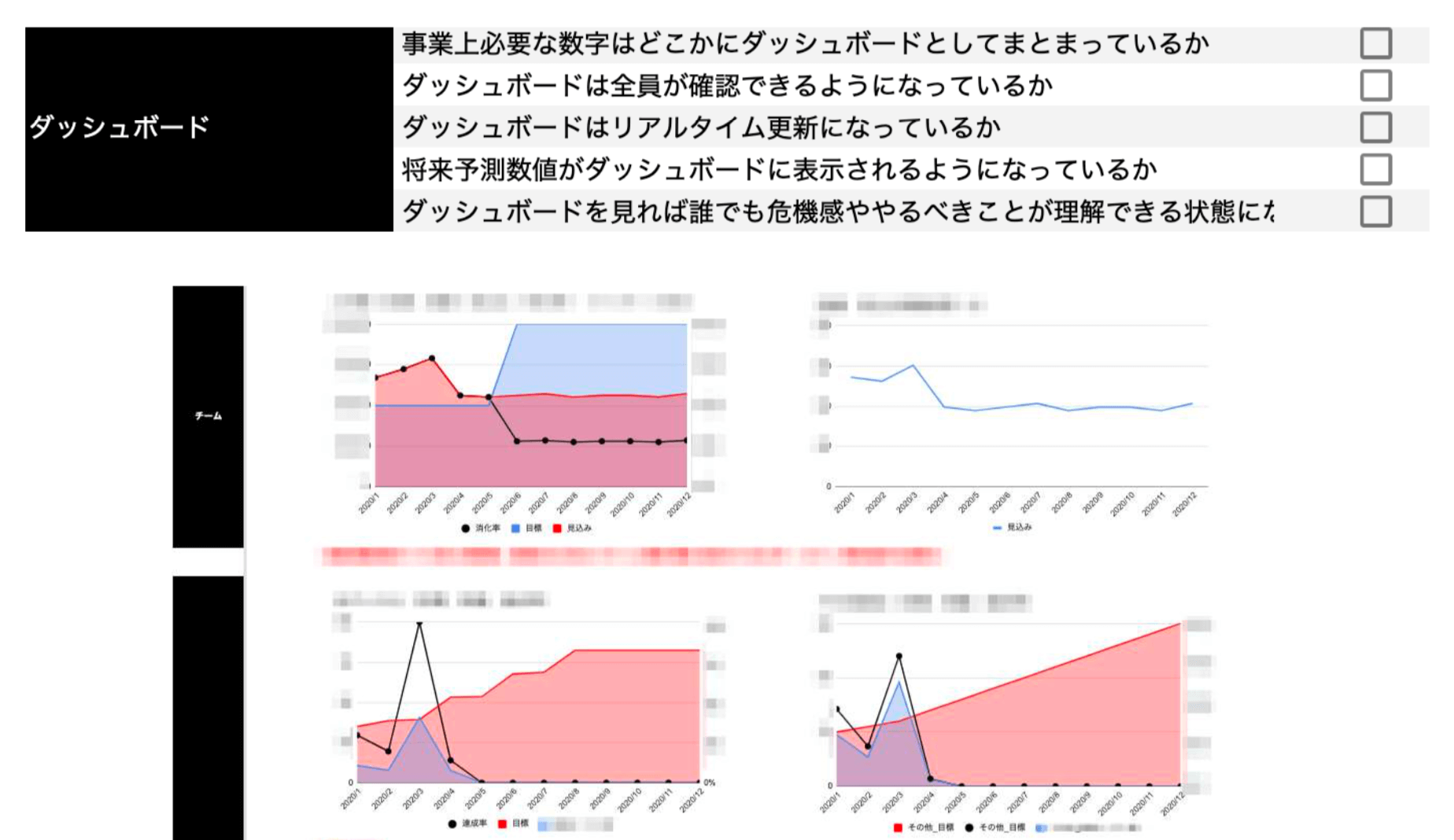

数字の共有

鈴木さん:目の前の課題に対して、スピード感をもって意思決定をしていかないといけないので、数字にたいする課題感を全員にわけ隔てなく持ってもらう為に、ダッシュボードを作っています。

STEP3.リモート組織2.0

鈴木さん:リモートに慣れてきたら、次はオフラインを超える状態にするにはどうしたらよいのか、というフェーズになります。

人事ポリシーのupdate

鈴木さん:リモート経営をしていく中でミッション・ビジョン・バリューを見直すし必要がでてきます。

鈴木さん:今まではオフラインが前提のHowでしたが、リモートになることでやり方が変わるからです。

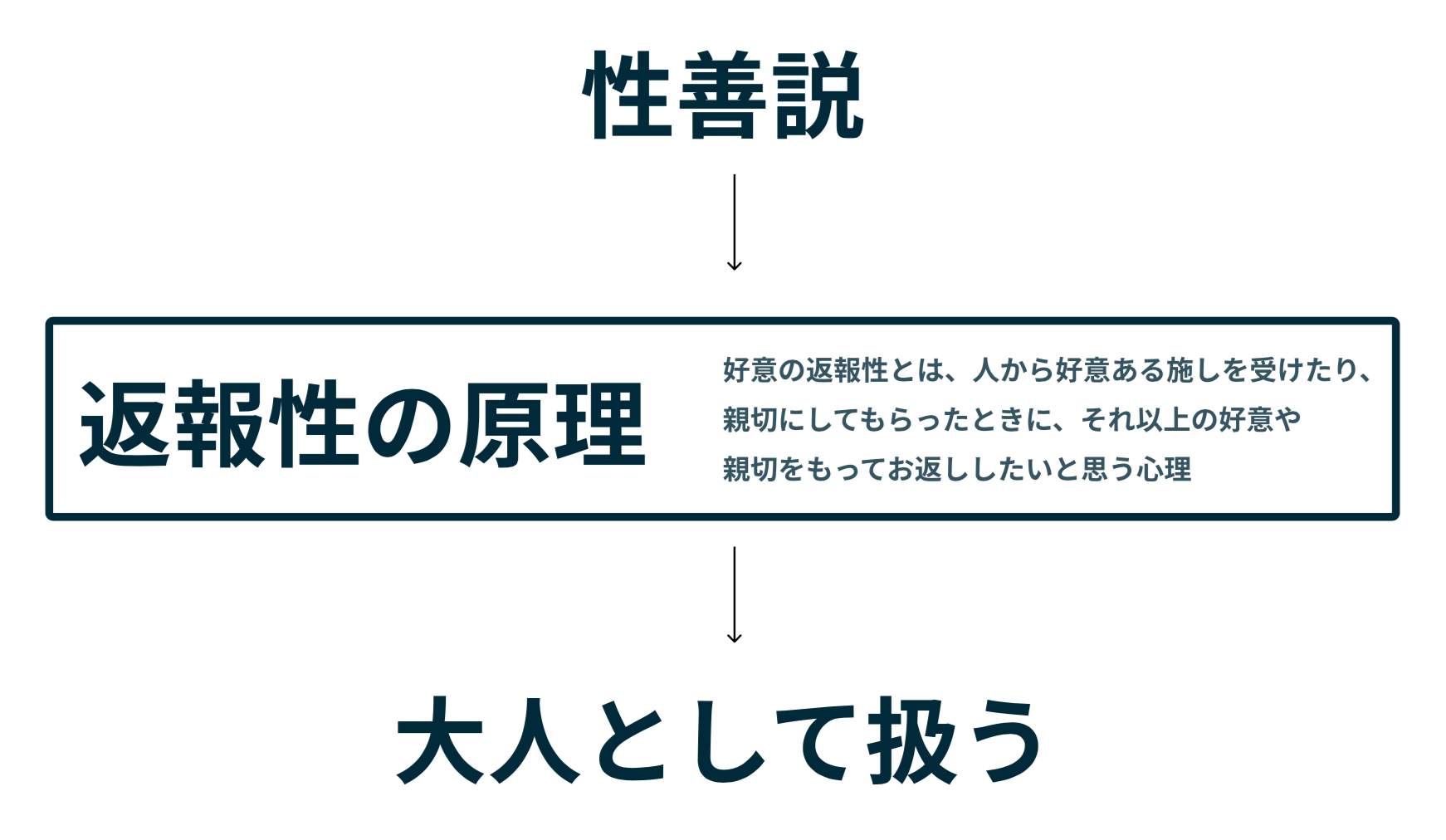

性善説で行くのか?性悪説で行くのか?成果主義なのか?能力主義なのか?価値感主義なのか?などの指針を再定義していくことが必要です。

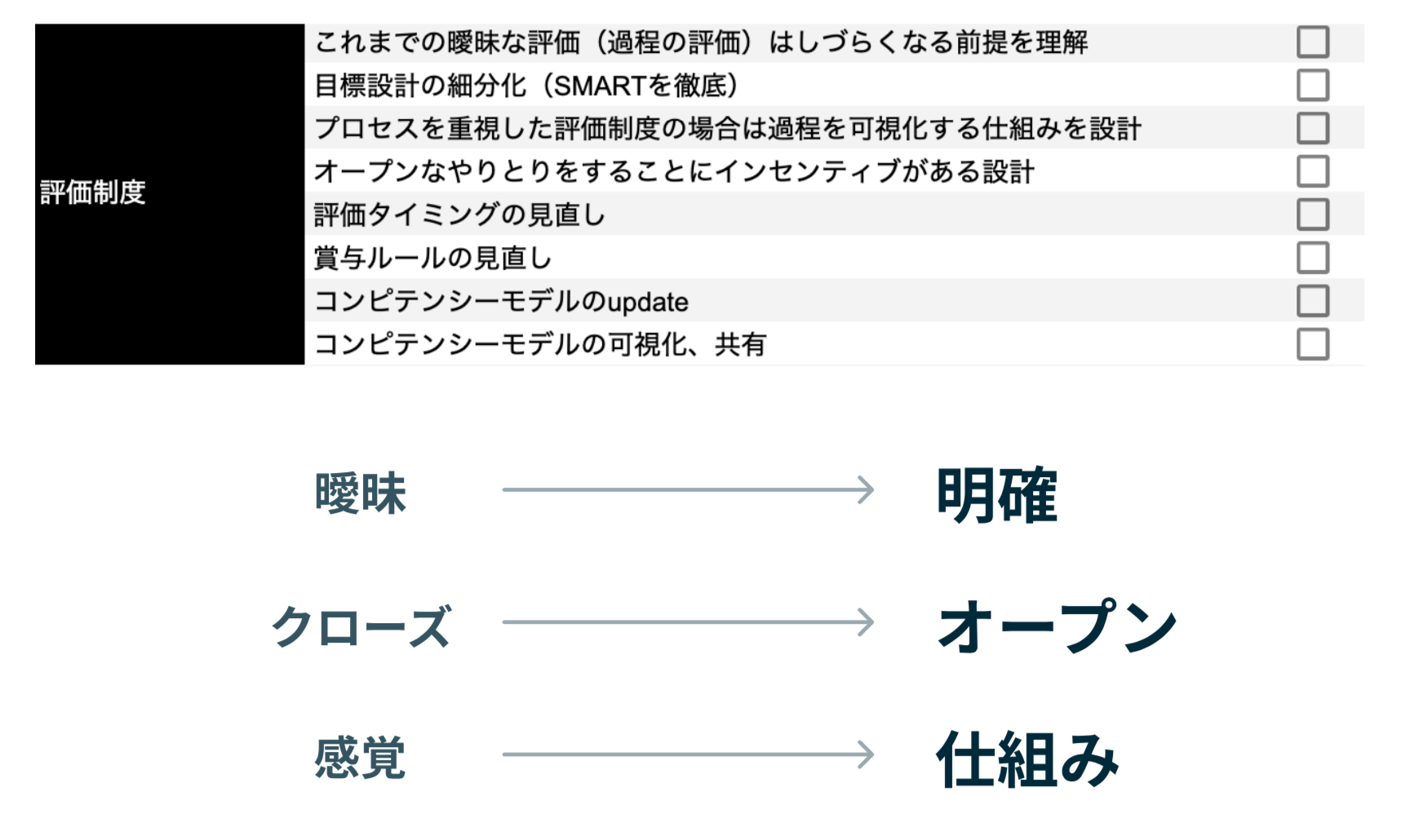

評価制度

鈴木さん:曖昧なものから明確なものに切り替えていく必要があります。

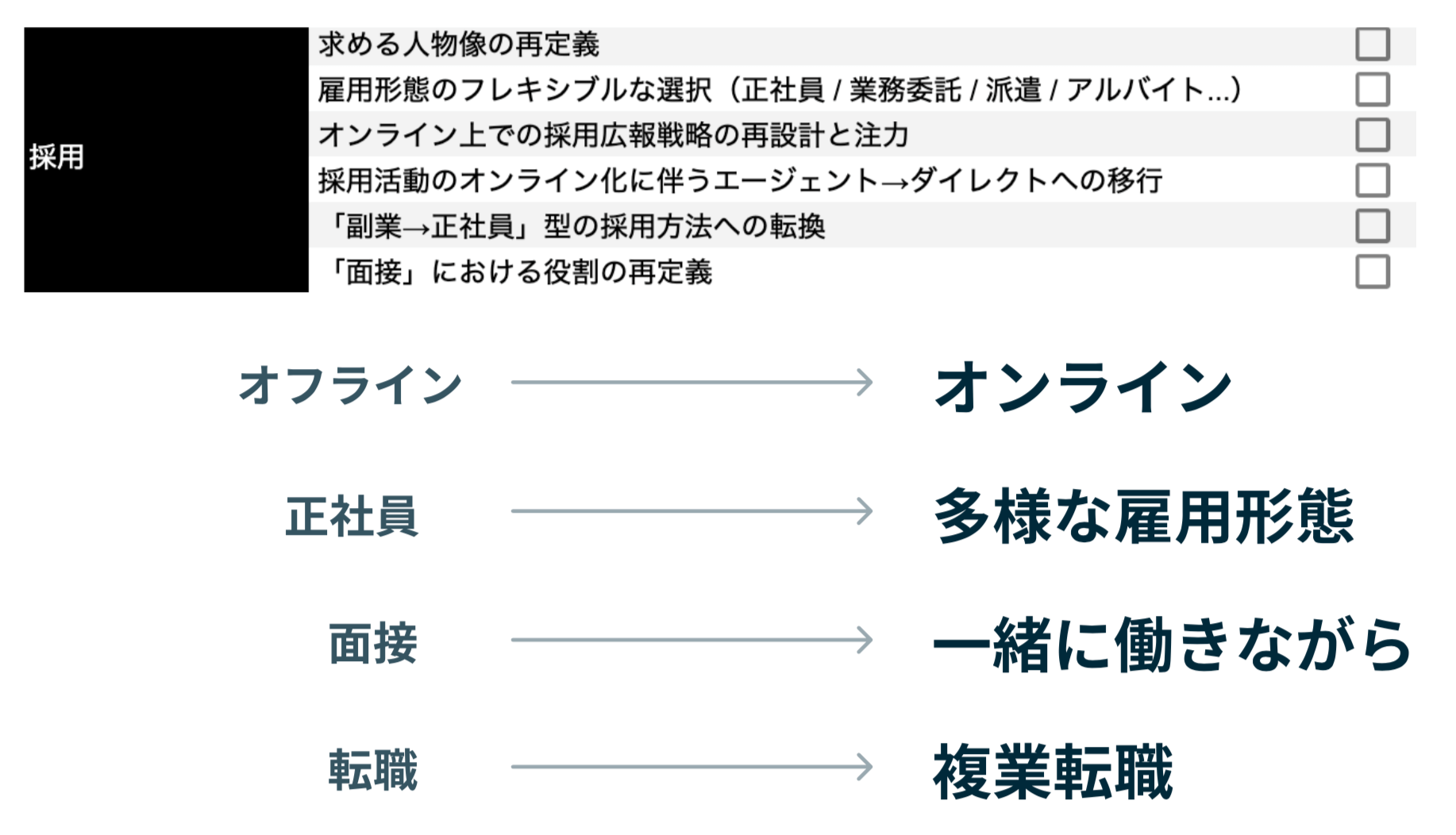

採用

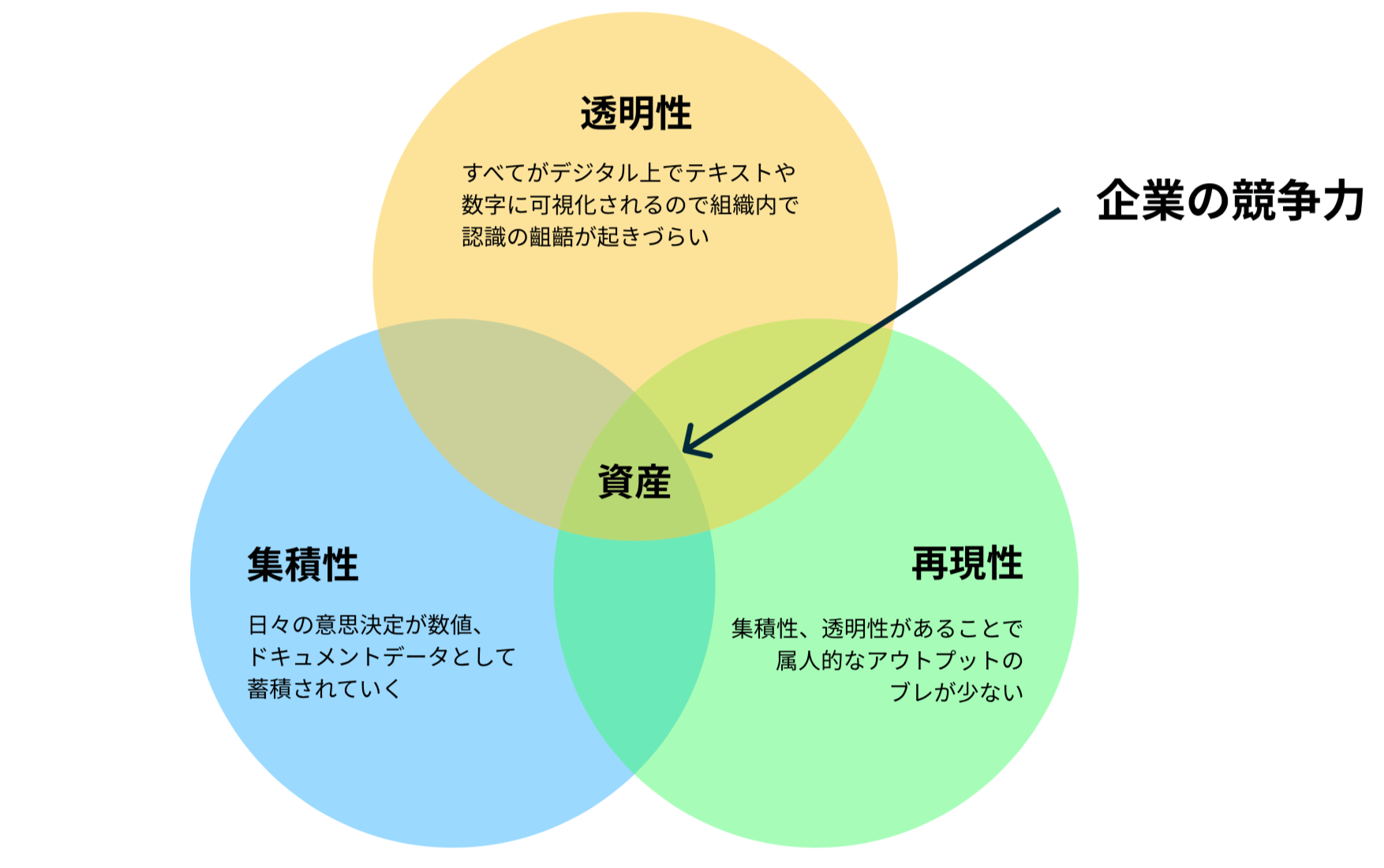

コミュニケーションを会社の財産に

④これからの採用について

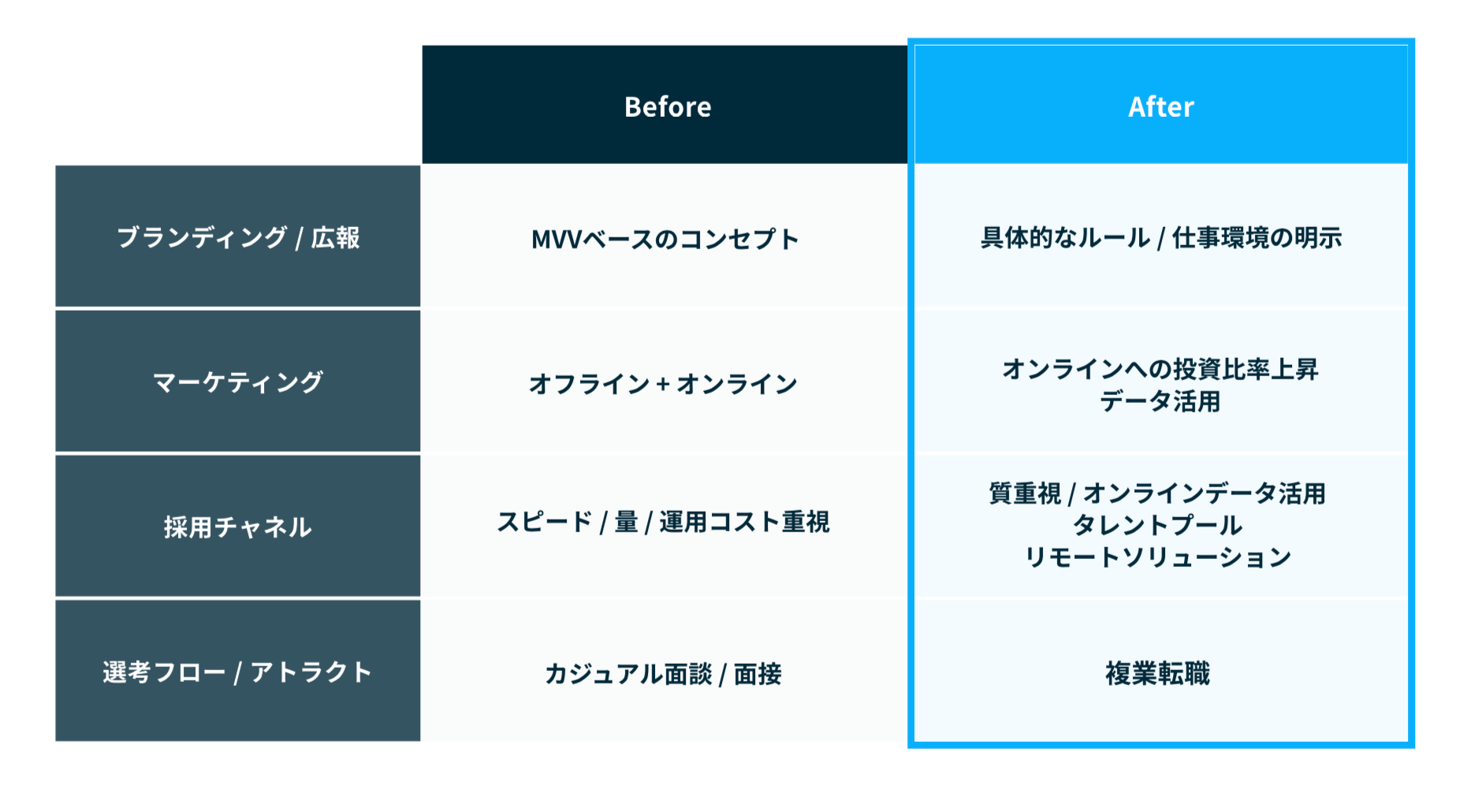

鈴木さん:afterコロナでは、採用プロセスも大きく変わります。具体的には採用ブランディングとマーケティング、それから採用チャネルの選択と選考フローが変化していくでしょう。

鈴木さん:また、アフターコロナでの選考フローにおける新たなソリューションとして、「複業転職」がこれから普及していくと考えています。

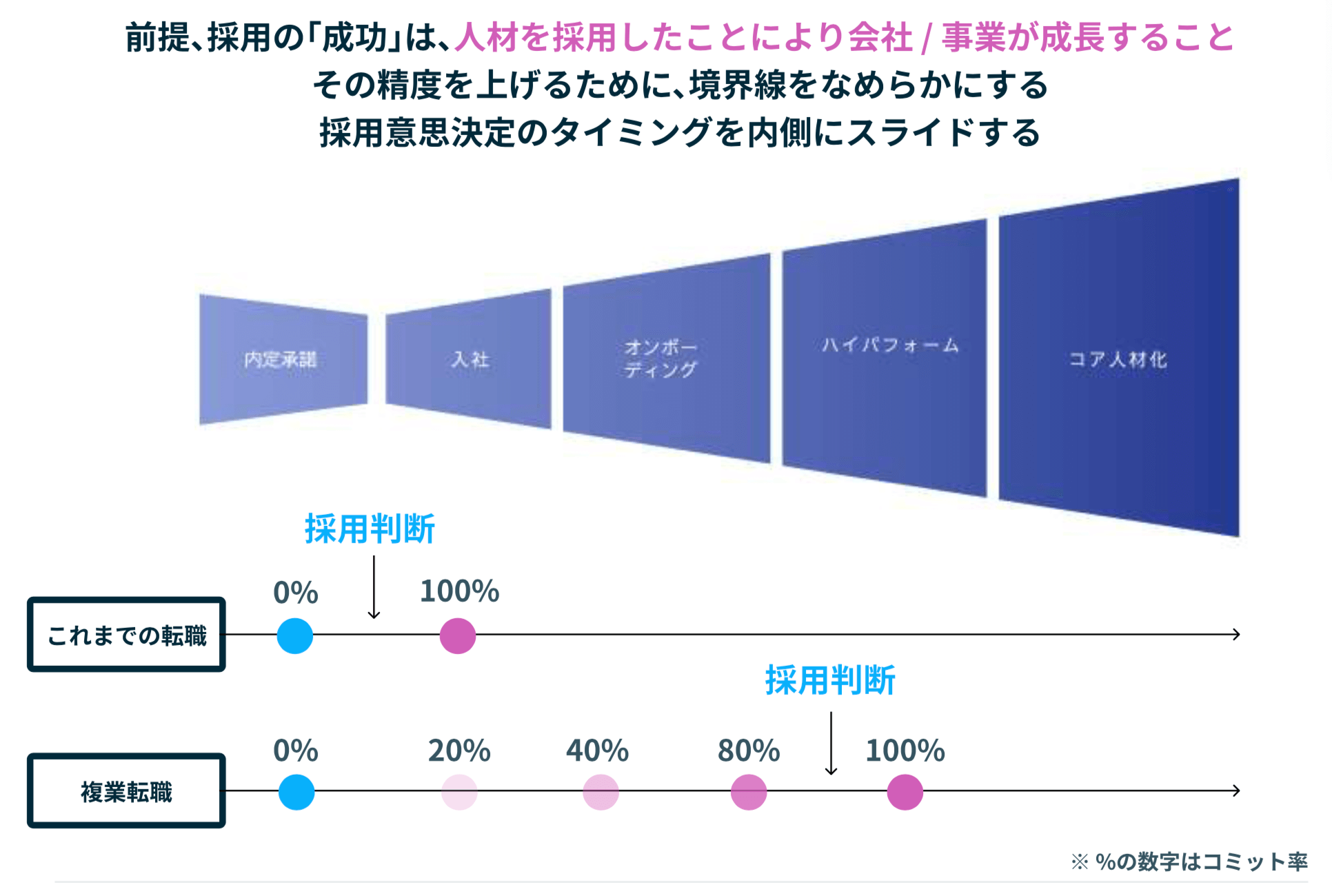

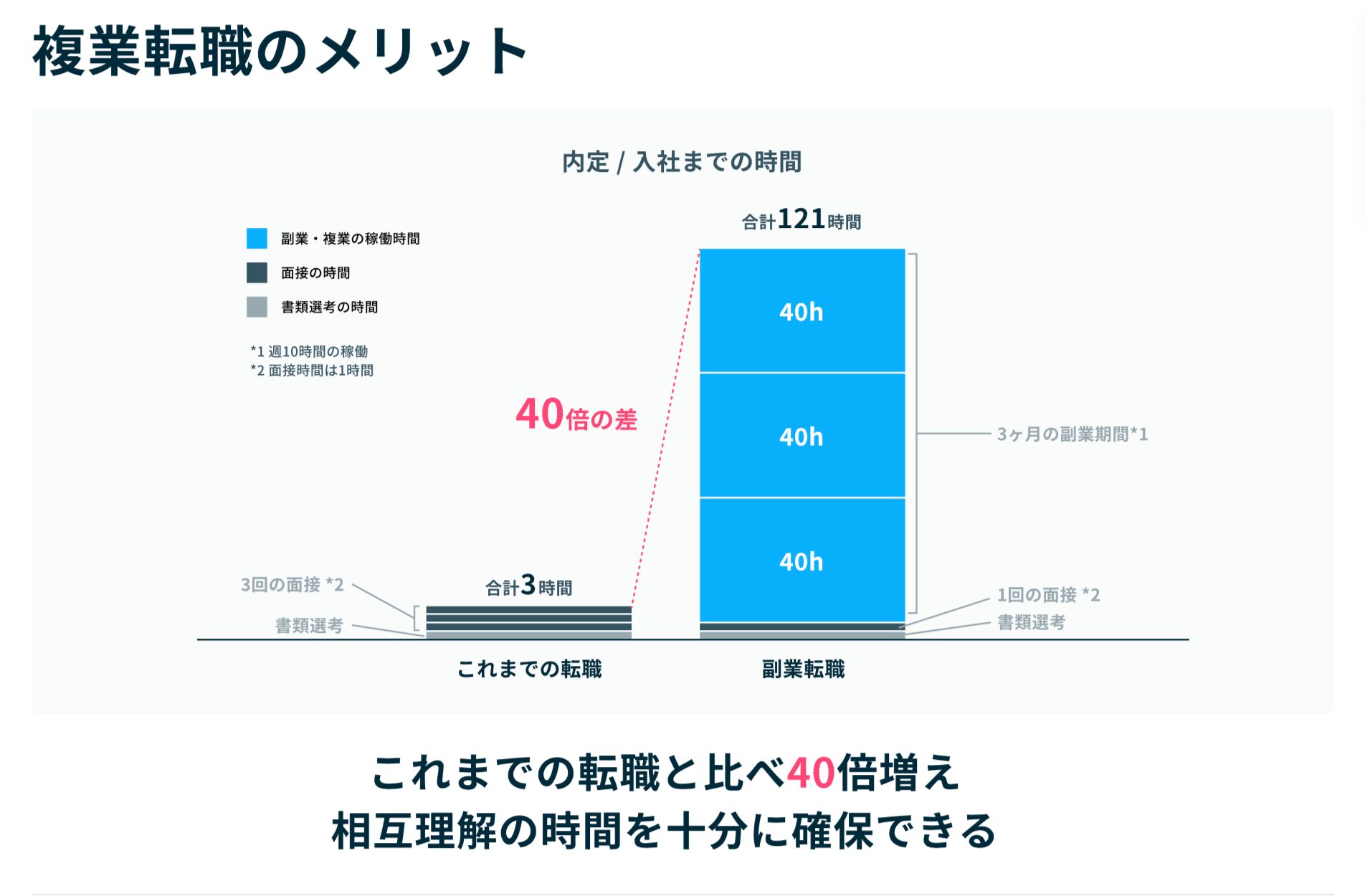

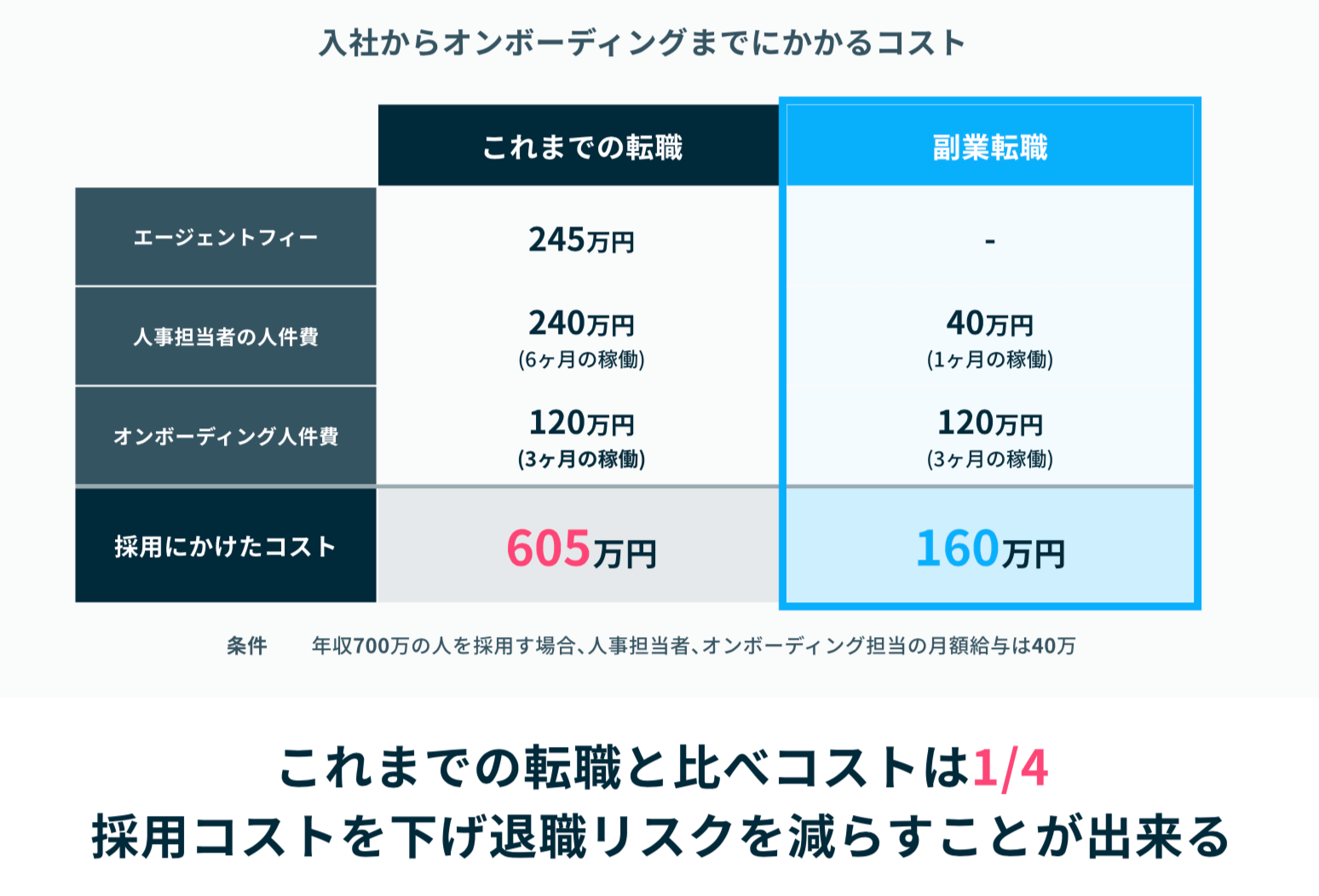

これまでの転職は1社にフルコミットすることが前提なので、内定承諾をした瞬間からその会社に100%転職するのが一般的でした。

一方、複業転職では、「業務委託契約」からスタートします。契約以降はマッチ度合いをお互い確認しながら、徐々にコミットを増やしていき、ある程度のタイミングで100%フルコミットに切り替えす。

こうすることで採用のミスマッチが減るため、リモート環境において非常にメリットがあると考えており、弊社のサービス「Offers」も、このような思想で作っています。

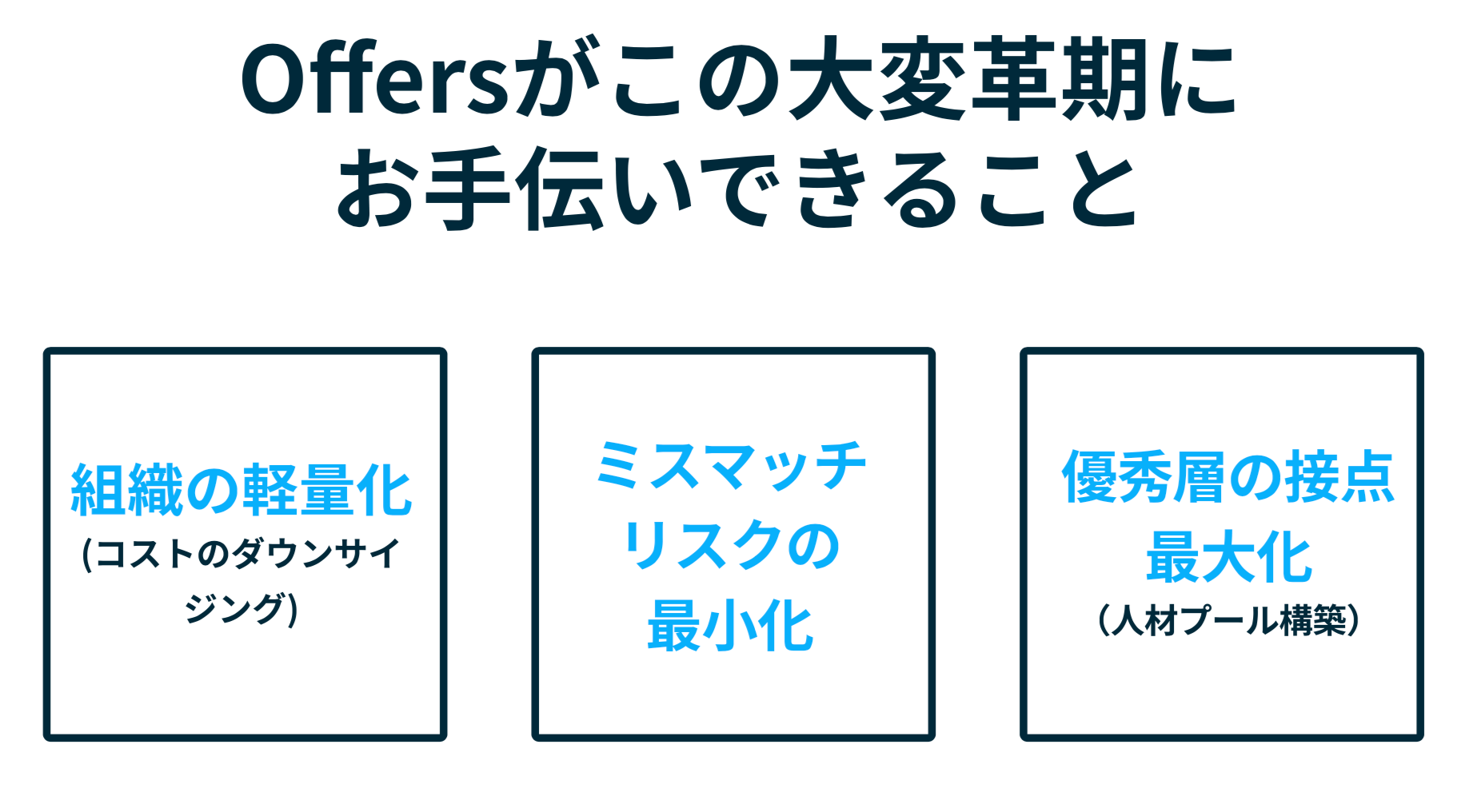

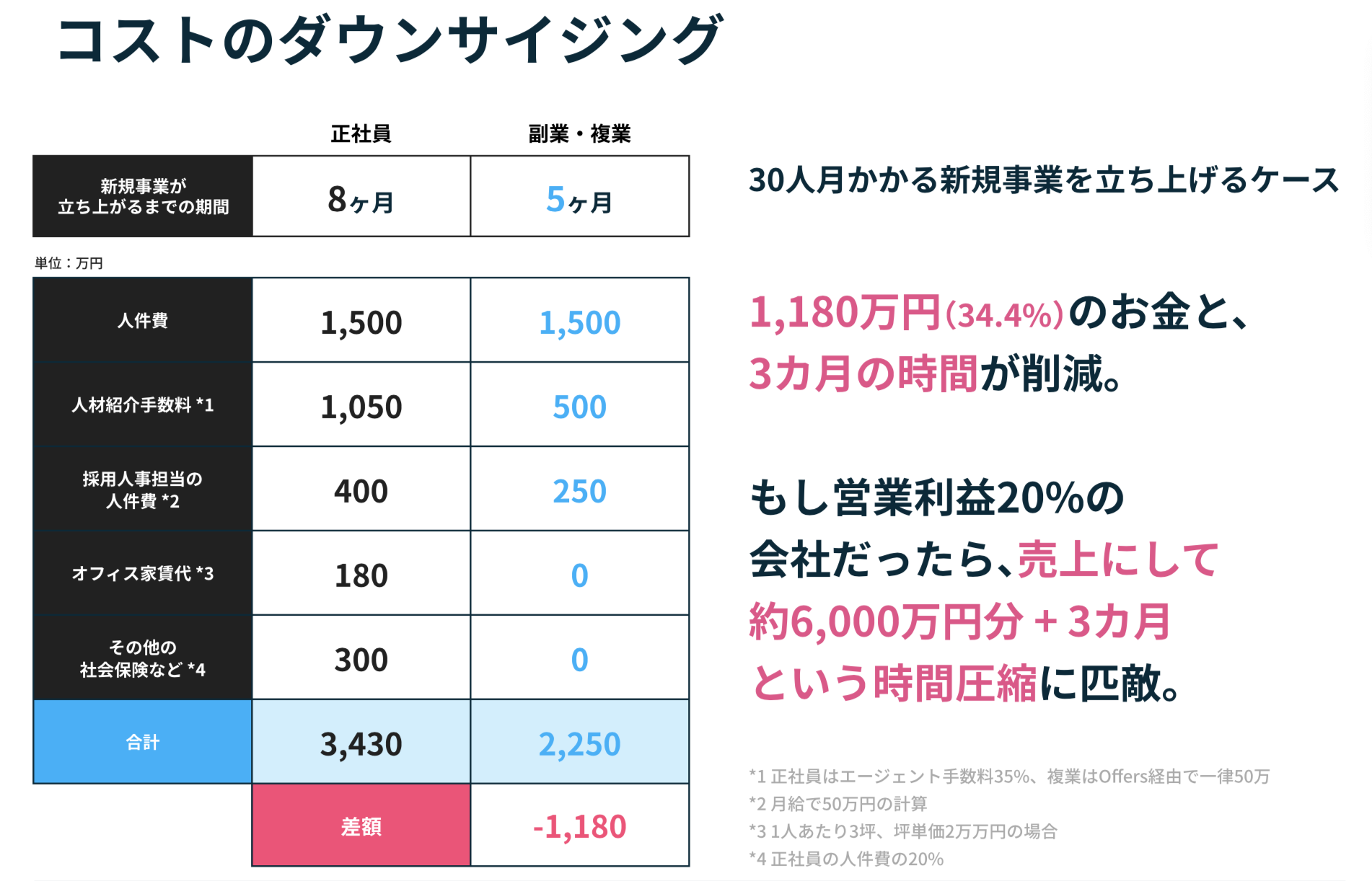

鈴木さん:複業転職を活用することで、コストのダウンサイジングも可能です。

例えば、一つのプロダクトを作る際に、正社員を集めて作っていくフローと、複業や業務委託のパートナーを集めて作っていくフローを比べると、後者のほうが立ち上がる期間や採用期間を短縮できるため、スピーディかつ低コストで新規事業の立ち上げが可能になります。

鈴木さん:実際に、弊社には複業転職で採用した方が多くいらっしゃるので、リモートワークが普及していく時代にうまくフィットしていくでしょう。