執筆者桑原 寛二氏NineDomains Institute株式会社 代表取締役

1982年より外資系日本法人7社に約29年間勤務し、一貫して欧米アパレルブランドの日本市場におけるブランドポジショニング確立に従事。リーバイ・ストラウスジャパン、ナイキジャパン、スウォッチグループジャパンでは事業部トップのジェネラル・マネージャー。リーボックジャパンでは日本法人の代表取締役を勤めた。店舗オペレーションから経営管理まで幅広い実務経験を有する。外資系企業勤務時に受講した仕事への向き合い方や生き方にふれる意識改革の研修に感銘を受けたほか、東日本大震災発生をきっかけに、米国The Enneagram InstituteSM が2010年に発表した組織開発の手法Nine Domains Approach℠を日本で展開すべく、2011年に独立しNineDomains Institute株式会社を設立。大手企業(メガフィナンシャルグループ、外資系生命保険会社、総合エネルギー企業等)で企業研修・エグゼクティブコーチングを多数行う。

私が29年間で7社勤めてきた外資系企業は、まさに多様性そのものの世界でした。

そこは競合他社との熾烈な競争に勝ち抜く“成果”だけが問題であり、リーダーがチームメンバーに接するとき「成果に対して何ができる人か?」だけが重要な要素で、人種や性別、年齢や育ってきた家庭環境は考慮する必要はありません。

また仕事ができる人もそうでない人も人としての尊厳は敬意をもって扱われていました。ただし期待に応えられないことが長く続けば厳しい対応が待っている、まさに“人にやさしく問題には厳しく”の世界でした。

目次

1. 世代論に頼らないリーダーシップの新しい考え方〜one-size-fits-allアプローチ

私は、対人マネージメントをシンプルに考えているそのような外資系の世界にあまりにも長く身を置いてきたせいで、最近の「〇〇世代にはこう接しよう!」系の発想そのものに違和感を感じ続けていました。

多様な世代の管理を任せられている中間マネージメント層の方々は「世代別対処法を知り、それに基づいた行動をとることが正解」という発想が主流になっている気がします。

1-1. 人は世代間の常識が通じなくなった時に嘆き続けてきた

人は対人関係において自分の価値観で理解や対処ができないとき、

「やはり最近の若者は難しい。何を考えているのか全くわからない」

と心の中で嘆き、その対象の世代とうまくやれる方法を探そうとします。

しかし、この「最近の若者は・・」という“嘆き”を人類の歴史というスパンで紐解いてみると、記録に残っているだけで紀元前のヒッタイト王国の粘土板や、古代ギリシャのプラトンの著作にも見られるそうで、少なくとも3500年以上前から世界中で続いている“嘆き”のようです。

ちなみに私も“新人類”といわれた世代で、先輩にあたる“団塊の世代”の方々が「社会のルール・保守的な価値観や集団行動を重んじる傾向」が強かったのに対し「過去の常識にとらわれずに個性を重視し従来とは異なる感性や価値観を持つ存在」とみられていたようです。

このように何かがきっかけで一つの世代間の常識や規範が覆される人間が登場してきたとき、私たちはその新世代の特徴を整理して“〇〇世代”と命名して一旦安心してきたのだと思われます。そしてこうした考え方は延々と続いていくのかもしれません。

1-2. 世代別対処法の呪縛から解放されるために

ビジネスに目を向けたとき効率や生産性への要求がますます加速している世の中で、このような何千年も続いている沼の中から解決策を見出そうとするのではなく、もっとシンプルな選択肢があれば試してみる価値はあると思います。

私は毎月様々な日本企業の管理職やトップマネージメントの方々と接する機会がありますが、それらの多くの方が“異なる世代への対処法”という特効薬を求めています。

もちろん世代別の特徴を知識として持っておくことは大切とは思います。しかしZ世代向け、α世代向け、β世代向けという表面的な対症療法の引き出しをたくさん身につけることで自らのリーダーシップスタイルを複雑にし、本人の心理的ストレスも増え、何よりもつらいだけの職場に思えてくることは得策とは思えません。

真のリーダーとなってメンバー全員が働きやすいと思える職場を築いていくためには、どのような世代に対しても同様の考え方で向き合える不動の姿勢を体現できなければ難しいと思います。

世代別対処法という呪縛から解放され、人類として共通に持っている原型的な心理構造であるアーキタイプにアクセスするコミュニケーションを意識することが、チーム内の公平性・平等性を維持しながら個々のメンバーのパフォーマンスを最大にあげて、チームの成果をつくる部下マネージメントのコツだと考えます。

2. 管理職が知っておきたい「世代に依存しない」マネジメントスキル

世代毎の特徴を考慮しないコミュニケーション手法とはどのようなものがあるのでしょうか?外資系、特に米系企業では数十年前から当然のように浸透していた手法に「アサーション」と「フィードバック」があります。

| アサーション | 相手と自分、互いを尊重しながら自分の意見や気持ちを率直に伝えるコミュニケーションスキルのことです。英語の「assertion(主張)」が語源で、単なる自己主張ではなく、相手を否定したり攻撃したりせず、対等な立場で人間関係を築くことを目指します。 |

|---|---|

| フィードバック | 相手の行動や考え方、成果などに対して、具体的で建設的な評価や意見を伝え、次の行動の改善や成長を促すコミュニケーションのことです。 |

2-1. 「アサーション」「フィードバック」がうまくいかない背景

これらの素晴らしい手法が日本に紹介されて長い年月が経ちますが、私が研修講師でこの2つを題材にすると、「なかなかうまく使いこなされていない」という声をよく聞きます。

これらが日本企業に浸透しづらい理由に、日本が「ハイ・コンテクスト(高文脈依存)」で「年功序列」という文化を長い間大切にしてきたという歴史的背景があり、さらにそれらと鶏と卵の関係にある個人や組織のバイアス(非合理的な思い込み)があります。

ハイ・コンテクストについては、言うまでもなく“空気を読む”ことが重要視されたり、「阿吽の呼吸」「以心伝心」「一を聞いて十を知る」「言うまでもない」「みなまで言わすな」「行間を読む」といった言葉が示すように、多くを語ることが美しくないとされてきた文化ということです。

更にそれに関連した背景として、伝統的な日本企業でいまだに主流の年功序列・終身雇用の思想からくる考え方や慣習が挙げられます。

2-2. 「アサーション」「フィードバック」で、全ての従業員が公平に安心して働ける職場へ

一方で、日本のような島国と違い、隣国と地続きで移動可能なヨーロッパや、様々な民族が移動してきて形成された米国のような環境では、細かいことまで言葉によるコーミュニケーションを行わなければ意思疎通が困難であることからロー・コンテクスト(文脈依存が低い)文化がベースにあるため、アサーションとフィードバックが馴染み易いという社会そのものの背景の違いがあります。

しかし、近年では日本も多様性の世の中となり、DE&Iといった概念の浸透も行われ、異なる文化で生まれ育ってきた人たちも含めて全ての従業員が公平に安心して働ける職場がひとつの理想系とされています。

このような職場づくりに必要なコミュニケーション手法が、まさにアサーションとフィードバックなのです。

3. 「自走するチーム」をつくるために必要なマインドセット

3-1. アサーションは「人間としてのBe(あり方、ものの見方、考え方)」を理解しないと正しく使えない

アサーション(assertion)という言葉を辞書で引くと、“自己主張”という訳があります。しかし“自己主張する人”は日本では品のない人と批判されることさえあります。

Assertionが元々ぴったりの日本語に翻訳しづらい英単語から来ていることもあり、アサーションの考え方を正しく理解している方は少ないです。

ビジネスの現場で「自分も相手も大切にするコミュニケーションとして有効活用している」状態まで行かずに、「なんとなく理屈では理解している」といったレベルの組織や企業がほとんどなようです。

アサーションは「人生哲学」であり「どう生きるか」である

アサーションは“手法”として学ぶ前に、人間としての「Be(あり方、ものの見方、考え方)」をしっかり理解することから始めることが重要です。つまり、アサーションは世の中ではコミュニケーション手法の一つとして捉えられていますが、実は「人生哲学」であり「どう生きるか」という指針なのです。

前段落でご説明したように、アサーションが生まれた欧米の歴史や社会背景は、日本とは異なるのだという点を知ると、その後のスキル的な部分の習得がし易くなります。

アサーションは「Be(あり方、Being)」が最も初めになければならない

私のアサーション研修では「Be(あり方、Being)」から順を追って学びます。

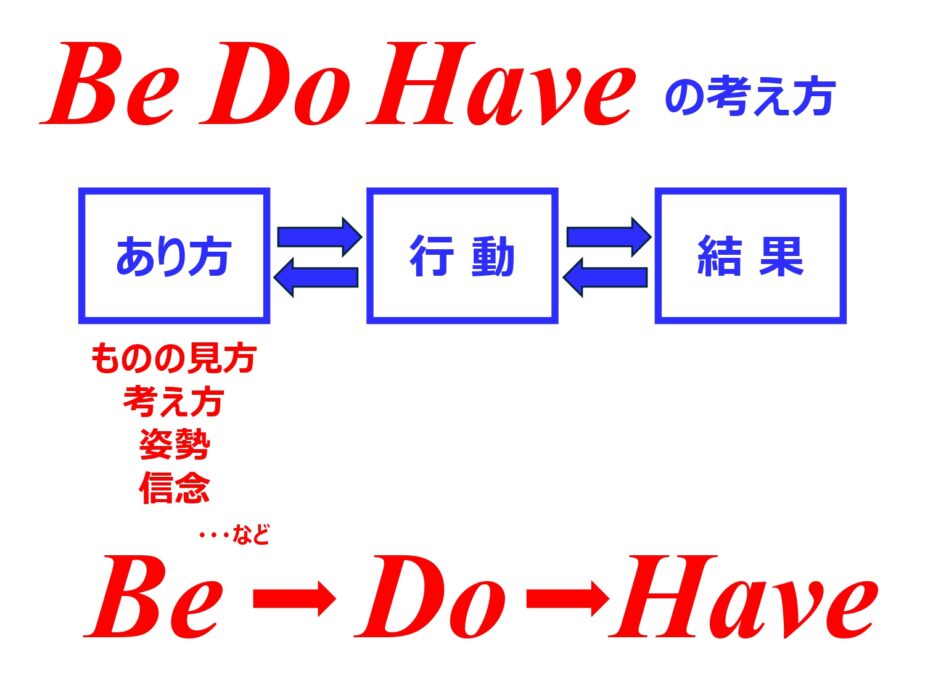

「Be(あり方)」とは、「ものの見方、考え方、姿勢、信念、Do(行動)の指針となる哲学、原則」で、企業に例えると、企業理念や使命(mission)は企業の存在意義としての考え方「Be」=「あり方」にあたり、理想的なMVVの構築時には最初に据えるものです。

それに基づいて使命(mission)を噛み砕いて理解し易くするために基本的価値観(core value)を定め、それを実現し続け成長するために目標(vision)を定めます。さらに使命・価値観を満たしてvisionを達成するために、行動(Do)である戦略を決めます。

しかし多くのビジネスコミュニケーションの場面になると、Be(あり方)は軽視されているようです。Have(成果)を挙げるためにDo(行動)のみに着目し、思うようなHave(成果)が得られなければDo(行動)を見直すだけで、根本的な解決になっていない場面が多いです。

アサーションを推進していくために

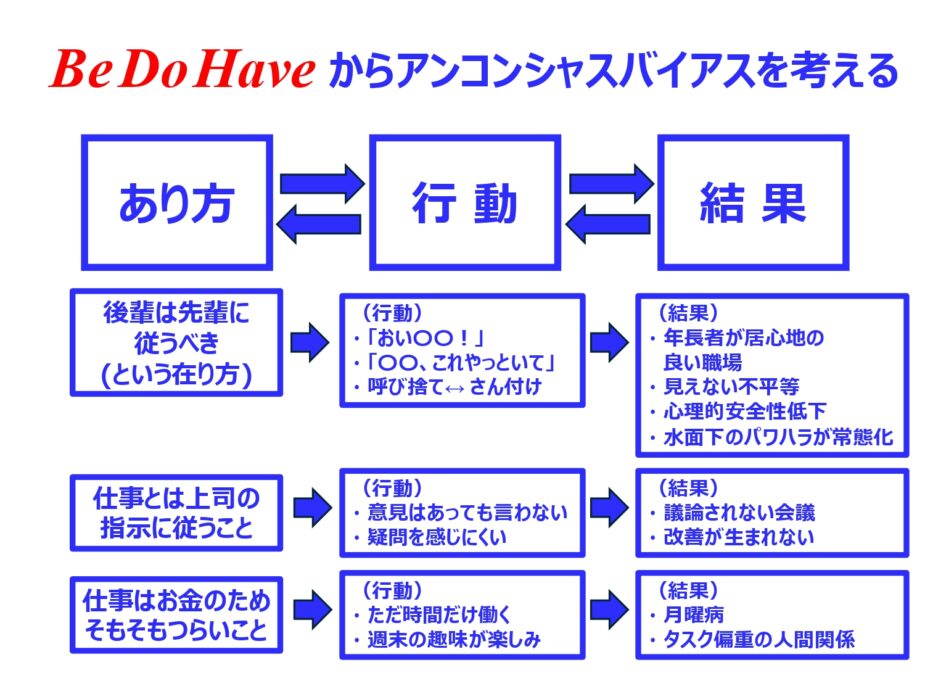

「ハラスメントの撲滅」で例を挙げたいと思います。「ハラスメントの撲滅」という得たい成果(Have)を掲げた場合、いけないDo(行動)だけを覚えるための研修を実施することが多いですが、実はこれでは、ハラスメントは無くならないのです。

なぜなら、

- 階層が違えど、人間の価値としては全員平等である

- 働きやすい職場を作るために上下関係なく人の嫌がることはやめる

といった、Be(あり方)の部分がごっそり抜けているからです。

また「バイアス(偏見、思い込み、固定観念)」もBe(あり方)にあたります。

コミュニケーションをとる相手に対し、その人そのものではなく、「年上・年下」「ジェンダー」「世代」といった枠で見ていませんか?

「〇〇世代は、こう接しよう!」系の発想も、「世代」というバイアスで相手のことを見ているという一例です。本来見るべき点は、相手がどのようなBe(あり方)なのかです。

どのようなBe(あり方)であるかは物事のスタートポイントとして、大変重要です。

ぜひ、今後アサーティブコミュニケーションを学びたい、という方がいらっしゃいましたら、アサーティブコミュニケーションが生まれた欧米の歴史や社会背景を学ぶこと、そして自分が無意識に持っている「バイアス」について理解することから始めていただきたいと思います。

3-2. フィードバックは「与え方」だけでなく「受け方」も学ばないと正しく機能しない

フィードバックという言葉も、様々な定義があり、業界によって違う意味合いで使われているようです。

ここで言うフィードバックは、組織開発(OD=Organization Development、アメリカで生まれた組織や企業を健全な状態に導くアプローチで、日本は20年くらい遅れていると言われている)で使われているコミュニケーションの手法の一つです。

しかし、これもアサーション同様素晴らしい手法にもかかわらず現場で正しく理解されて導入されている組織や企業は少ないようです。

フィードバックの効果的な「与え方」と「受け方」

組織開発(OD)では、フィードバックの、「与え方」と「受け方」について推奨する考え方と、フィードバックそのものの話の組み立て方についての重要なポイントと、なぜそうなのかという理由が整理されています。

本稿では、このうちフィードバックの「与え方」と「受け方」についてご紹介します。

フィードバックの効果的な与え方

- 相手に「いまフィードバックしてもいいですか?」と尋ねる

- 一般化したり、評価的にならずに観察的に表現する

- ”I”メッセージ(「私は・・・」という表現)を使い、自分の言葉に責任を持つ

- 受け手にとり価値のある情報を提供すること

- 行動変容につながるフィードバックをする

- 正しく伝わったかどうか確認する

フィードバックの効果的な受け方

- 心を開いて素直に受け取る

- 言い訳をせずに最後まで聞く

- 言われている内容を正しく理解するように努める

- アイコンタクトをし、聴いていることを示す

- フィードバックをどのように活かすかは、本人の責任である

フィードバックの構築例

フィードバックの構築例として一例をあげますと、

- 相手に改善を求めたいときと提案をしたいときは必ず何かプラスの承認をする

- その後提案なり改善などを伝えるようにする

ことで、相手が受け取り易くなります。

フィードバックを学ぶ研修

フィードバックを学ぶ研修では「フィードバックの与え方」を学ぶことが多いのではないでしょうか。お示ししたとおり、フィードバックは受ける側も「受け方」を知っていないと、正しく機能しないのです。

フィードバックも社内で活用されて初めて意味を持つ手法ですから、そのためには知識として「知っている」から「使える」状態になることが求められます。

アサーション研修とフィードバック研修を実施した企業の中で、例えば具体的にOne-on-Oneミーティングの中で導入しているという企業からは、「チーム内の会話が増えてきた」、「部下の主体的な発言が出るようになった」など現場のポジティブな変化の声をお聞きしています。

4. 世代論から脱却するためのマネジメント・チェックリスト

最後に、コミュニケーションで「世代別対処法」になっていないか、気がつく視点をチェックポイントでまとめます。

- 「Z世代だから」「団塊世代だから」といったレッテル貼りで上司や部下を理解しようとしていませんか。

- 年齢やジェンダーなどではなく、その人が出した成果に対する姿勢・行動を評価していますか。

- 世代ごとの「取扱説明書」に頼るのではなく、本人の価値観=be(あり方)に目を向けていますか。

チェックポイントの中で気づきがあった方は、まずは自分の「あり方(Be)」を振り返ってみることから始めてはいかがでしょうか。そこから自然に、アサーションやフィードバックといった手法が活きてくるでしょう。