人生100年時代を見据え、セカンドキャリアの開拓を支援する「ライフシフトプラットフォーム」(以下、LSP)は、2021年にスタートし、5年目を迎えました。本記事では、2025年5月29日に開催されたLSPの活動報告会の様子をご紹介します。

本イベントでは、運営元であるニューホライズンコレクティブ合同会社代表の山口裕二氏と野澤友宏氏が登壇し、LSPの活動報告と今後の戦略について話しています。

また、書籍『これからのキャリア開拓 ミドルシニア期に価値を創るライフプレナー』の出版を記念したトークセッションや、LSPメンバーによる「売れる仕組み創造室」から新規事業が誕生した背景についても報告され、ミドルシニアによるこれまでのキャリアを活かした社会課題解決の事例も紹介されました。

今後ますます求められる、ミドルシニアのキャリア開拓について、LSPがどのように支援し、新たな可能性を切り開いていこうとしているのか、さまざまな活動や事例を通してお伝えします。

目次

“人材の砂漠化”が進んでいる!? ミドルシニアのキャリア活用とは?

まず、運営元であるニューホライズンコレクティブ合同会社代表の野澤友宏氏から、発足から5年を迎えた「ライフシフトプラットフォーム」(以下、LSP)の活動報告がありました。

登壇者野澤 友宏氏ニューホライズンコレクティブ合同会社 代表

栃木県出身、1999年、電通に入社。コピーライター・CMプランナーを経て、2014年よりクリエイティブディレクターに就任。ユニクロ、ガスト、三菱地所、ナビタイム、リクルートなどを担当し、多くの話題作を手がける。2018年より、Human Resource Management Directorとして人事局のクリエイティブなどをサポートし、人事施策・後進育成にも広く貢献。2020年12月に電通を退職し、NHの代表に就任。

LSPは、ミドルシニア(40〜60代)を対象にした新しい学びの場を提供し、仲間やコミュニティづくりを通じて新たなビジネス機会を創出することを目的としています。

もともとは電通の取り組みとして、約230名の元電通社員と共にスタートしましたが、2023年からは他の企業も参画し、現在ではのべ18社が参加しています。

2025年4月からは、アコム、JCOM、パナソニック コネクト、毎日新聞社、朝日新聞社、みずほフィナンシャルグループなどの企業も導入を決定しました。

昨今、労働力不足が深刻化する中、働く人々の“静かな離脱”が問題になっているといいます。これは「静かな退職」とも呼ばれ、最低限の仕事だけをこなして会社にとどまる状態のことを指します。

また、ミドルシニア層における「リスキリング」の停滞も深刻な課題です。彼らは、上からも下からも学びが届きにくいことから「岩盤層」と称されることもあるといいます。

こうした状況を、ミドルシニアにおける“人材の砂漠化”と野澤氏は表現しました。

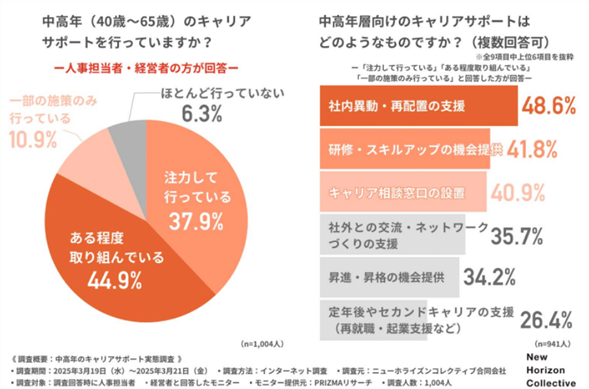

つまり、表面的には人がいるものの、組織内の活力や学習、成長が停滞している現実を指摘。企業の多くが中高年キャリア支援に取り組んでいるものの、実際には、その支援が若手優先であるという事実や、その支援に関する満足度についても、企業と社員との間にギャップが存在しているという調査結果も紹介しました。

また、

「社外との交流や学びの機会の減少をきっかけに、だんだんと自分の役割がないのではという閉塞感、そこから自分じゃなくてもいいのではという当事者意識の意欲の低下が生まれてしまっている。そうした自己成長の停滞や意欲の低下は、人が育たなくなってしまった土壌(=組織)のほうにこそ問題があるのではないか」

と、野澤氏は指摘。加えて、「ミドルシニアの活用こそ、企業にとって成長戦略であり、未来への鍵ではないか」と話していました。

そのための解決策として、LSPでは「越境キャリアドック」というワークショップをスタート。これは、異なる企業の人々が共にキャリアを考え、自律的にキャリアを作る取り組みです。

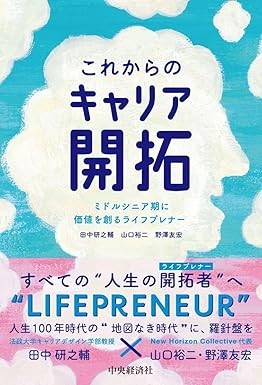

さらに、「ライフプレナー」という概念を提唱し、企業家精神を持って人生を開拓していく人々を支援しています。そのための教科書となる書籍『これからのキャリア開拓 ミドルシニア期に価値を創るライフプレナー』が、5月30日に発売となりました。

自分の人生を開拓する「ライフプレナー」を目指す。

書籍の共著者であり、プロティアン・キャリアを提唱する法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事の田中研之輔氏より、この書籍が生まれたきっかけや一番伝えたいことについてトークセッションが繰り広げられました。

登壇者田中 研之輔氏法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人 プロティアン・キャリア協会 代表理事

一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。UC. Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学。博士(社会学)。社外顧問を36社歴任。個人投資家。ソフトパンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。主著に『プロティアン』『実践するキャリアオーナーシップ』『キャリア・スタディーズ」、最新刊に「グロースマネージャー」。著書38冊。

田中氏は、「組織の中で優秀なミドルシニアの方たちが自分のポテンシャルを生かしきれてないことが多い」と問題意識を持っていたところ、LSPの活動はまさにそうした問題への重要なアプローチだと確信。

「一人ひとりが、当事者意識を持って、自分のキャリアを切り拓いていけることを伝えたかった」とこの本が生まれた背景を語りました。

野澤氏もこの書籍の発刊を通じて、「我々の取り組みを全国の方々へ広く知っていただくためには書籍というかたちが必要だった」と書籍化の意義を強調しました。

またタイトルに込められた言葉の選び方にも特別なこだわりがありました。「キャリア開発」ではなく、「キャリア開拓」という言葉が選ばれた背景について、田中氏は次のように説明しました。

「開発という言葉は、どこか制度的で硬い印象があり、もっと柔らかく、自分たちの意思で取り組めるような、一人ひとりの背中を押せる言葉を求めていました。そこで生まれたのが『ライフプレナー』という言葉。アントレプレナー(企業家)精神を持って、自分の人生を開拓するという意味が込められています」

野澤氏と同様にニューホライズンコレクティブ合同会社代表の山口氏も、次のように続けます。

登壇者山口 裕二氏ニューホライズンコレクティブ合同会社 代表

大阪府出身、1995年、電通に入社。人事、営業、クリエイティブ、海外出向や他社への出向を歴任。2017年、労働環境改革推進の中核として活動する専従組織である労働環境改革推進室の設置に伴い室長に就任。労働環境改革の担当として、業務改善、カルチャー改革や人事制度の構築などに携わる。2021年1月、ニューホライズンコレクティブ合同会社の設立に際し、電通から出向するかたちでNHの代表に就任。

「人生100年時代で、健康なうちは働きたいという人が80%を超えている。平均すると75歳くらいまで何らかの仕事をしている状況において、今からスタートしてみませんか?と提案したい。すごく大変そうに思う方もいらっしゃいますが、あと20年、30年の間、新しいことをやろうと思った時にふっと動けるような、そんな本になればいいなと思っています。新しいチャレンジの先にもっと楽しいことがある。人手不足も、悲観的に捉えるのではなく、まだまだ出番があるんだと思ってもらいたいですね」

最後に田中氏は、

「これから我々は未曽有の時間軸を生きていかなければなりません。その長い時間を受動的に過ごすのではなく、積極的に新しいことにチャレンジし、専門性を高めながら、仲間と共に活動していくことを提案します。この書籍では、過去のキャリアの振り返りだけでなく、未来に向けてキャリアを作り出す具体的なステップも示されており、処方箋として活用してほしい」

と締め括りました。

「売れる仕組み創造室」から生まれた、地方との新規プロジェクトの実例とは。

LSP 1期生によるプロジェクト「売れる仕組み創造室」と宮城県の企業2社とで生まれたプロジェクトや開発のきっかけや背景について、有限会社ムラカミ専務取締役の村上健太氏、石川食品株式会社代表取締役社長の石川信子氏、そしてネーミングやパッケージデザインなどを担当した静岡文化芸術大学デザイン学部デザイン学科の学生4名の方にお話しいただきました。

「売れる仕組み創造室」は、LSP1期生のメンバーだった金井氏と菊地氏が中心となり発足したプロジェクトで、地方企業や自治体の支援を目的に立ち上がりました。地方の課題を解決するため、地域産品の販売促進や観光業の活性化、移住促進などの取り組みを行っています。

「売れる仕組み創造室」の強みは、300名以上のLSPメンバーがそれぞれ得意分野を持ち、地方の企業に対して多角的な支援を提供できる点にあります。

地方企業は多くが家族経営や小規模事業者で、マーケティングやPRに対する知識やリソースが不足していることが多いため、マーケティング、物流、販路開拓、プランニングなど、さまざまな専門知識をもったメンバーをアサインすることで、企業の課題を解決することを可能にしています。

今回紹介したのは、

- 三陸の規格外のワカメをフリーズドライ技術を活用することで新たな商品価値を生み出し、農林水産大臣賞を受賞した「チーズdeわかめ」

- スープ開発では、規格外のトマトとパプリカ、長州鶏のレバーを使い、専門家の監修のもと製品開発を行った石川食品の「乙女の味方」

です。いずれも大学との共同制作でパッケージやロゴデザインを担当してもらうことで、今までにない新しい視点を取り入れることにも取り組んでいます。

「売れる仕組み創造室」のメンバーには地方の企業支援に情熱を持つ人材も多く、新たなキャリアを築く機会にもなっています。

地方企業とミドルシニアのキャリアを掛け合わせることで、新しい働き方を実現しながら、地域を活性化することに成功している、まさに好事例となっています。

企業による社員のキャリア支援で、社員のモチベーションが大きく変化。

最後に行われた質疑応答では、キャリア支援において、企業側に必要な取り組みは何か、またLSPに参画を決めた企業のここ数年の意識の変化についての質問が寄せられました。

質問に対して田中氏は、

「『越境キャリアドック』はミドルシニア層のキャリア支援の有効なソリューションの一つになる。社内研修だけでは効果が現れにくいミドルシニア層に対し、越境型のプロジェクトを通じて、生産性を向上させることができるのでは。」

と提案。越境キャリアドックを通じて、社員は新たな視点や経験を得ることができ、モチベーションが大きく向上すると回答しています。

また野澤氏は質問に対して、

「実際に越境キャリアドックを通じて、『これから何をしたらいいのだろう』と悩んでいた社員が、『やりたかったことは、今の仕事でもできるんだ』と発見したり、他の居場所があるのではと期待していた社員は『今の仕事が本当はやりたかったことだった』と気づいたり……。そうした発見が、今までの仕事への新たな熱意に変わっていく。

と話し、人事担当者には、社員のモチベーション向上を促すためにも、こうした取り組みをぜひ試してほしいと続けました。

最初は個人のキャリア支援としてスタートしたLSPですが、現在では企業が社員のライフキャリアも含めて支援する姿勢が増えてきています。

山口氏は、

「今は早期退職者に対するサポートも注目されており、企業側が、社員の退職後の活動や成長をサポートすることが、企業の社会的責任にもつながるのでは」

と話し、野澤氏も、

「企業のリソースは、今いる社員だけでなく、会社を辞めて定年した後もリソースになる」

と続けます。LSPの取り組みは、単なる個人のキャリア支援を超えて、企業と社員の今後の関係性を新たに生み出す、重要な試みになっていくのではないでしょうか。