日本社会において古くからの人事制度として確立されてきた「年功序列」ですが、近年では「成果主義」へ移行する企業も増えてきています。

本記事では、年功序列から成果主義に移行する背景や、メリット・デメリット、移行する際の対応方法などを解説。

年功序列を成果主義と対比しながら、人事担当者が知るべきことについて詳しくご紹介していきます。

目次

1.年功序列とはどのような制度か?

年功序列とは、能力や成績などではなく、勤続年数や年齢などの要素を重視して、組織の中での役職や賃金などを決定する制度のことです。

一つの会社に長く勤務すればするだけ、キャリアアップにつながり、賃金も上昇します。

1-1 崩壊しつつある年功序列

戦後の日本を支え続けてきた年功序列は、現在崩壊しつつあるといわれています。実際に年功序列から成果主義へ移行する企業が増えています。

では、なぜ年功序列が崩壊しつつあるのでしょうか?主な理由は以下の通りです。

- 終身雇用制度の衰退

- 事業サイクルの短縮化

- 転職者数の増加

- 労働人口の減少

終身雇用制度の衰退

年功序列は終身雇用制度と深い関係があります。その会社で長く働けば働くほど、役職と賃金が上がるためです。

しかし、近年では早期退職や希望退職を募る企業が増加したり、日本経済が低迷することにより、リストラが起こる可能性も増えています。

このようなことから、企業の業績を伸ばすために「成果主義」を導入する動きが活発化しています。

事業サイクルの短縮化

VUCAといわれるように、変動性や不確実性が高くなってきている社会情勢。市場や顧客ニーズもスピーディーに変わってきており、それにあわせて対応していくことが求められています。

そのため、長年積み上げてきた経験やノウハウが通用しない側面が増えてきており、何歳になっても自身をアップデートしていくことが重要です。

「長く働く=成果が出る」ではなく、「変化に適応できる=成果が出る」という時代になってきているため、年功序列のメリットが少なくなり、見直しをする企業が増えてきています。

転職者数の増加

近年働き方が多様化し、転職が当たり前の世の中になってきています。そのため、前提として一つの会社に定年まで働き続けるという働き方を望む人が減少しました。

特に、「若いうちから活躍したい、経験を積みたい」と考えるビジネスパーソンは、自身のスキルアップと賃金アップのために「成果主義」を導入する企業へ転職をおこなう傾向があります。

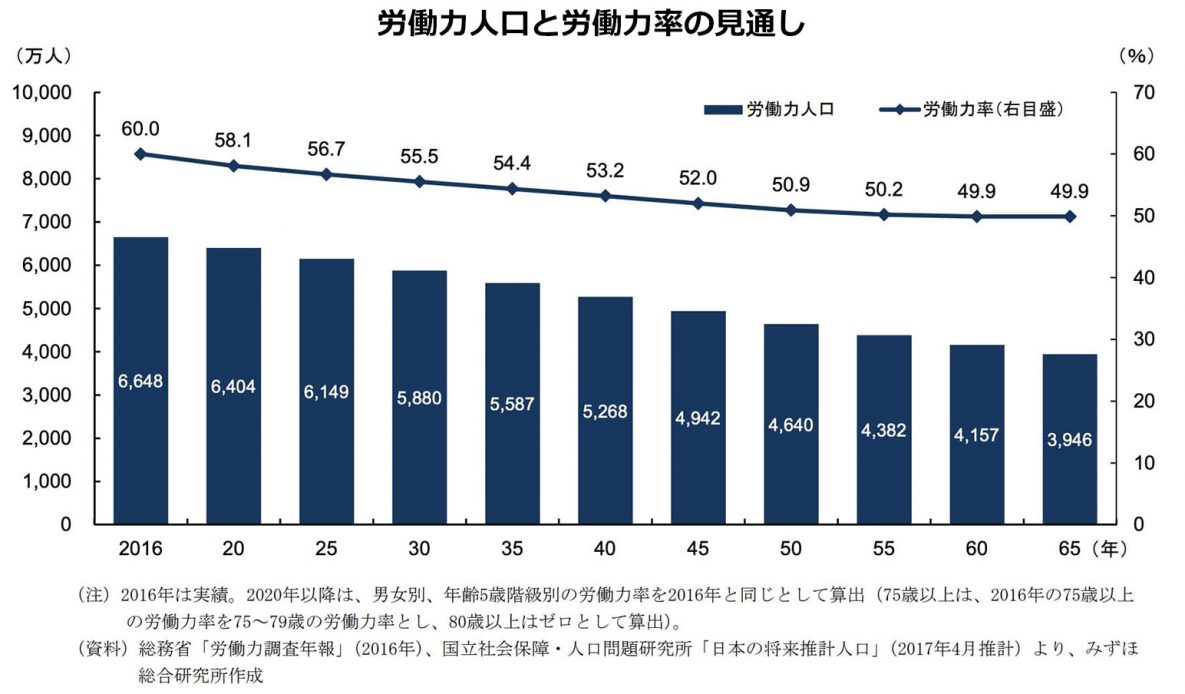

労働人口の減少

少子高齢化社会により、40年後の労働人口は現在よりも4割減少すると予測されています。労働人口が減少すると、一人ひとりの生産性がより大事になります。

一方で、年功序列によって長年勤務しているだけで業務量が伴っていない社員がいたとしても、勤続年数に応じて高い賃金を支払わなくてはいけないため、無駄に人件費が高騰する可能性があります。

その解消ために成果主義を導入し、一人ひとりの生産性のアップと適切な賃金体系に取り組む企業が増えています。

引用:https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/pl170531.pdf

1-2 年功序列のメリット・デメリット

メリット

年功序列のメリットは以下の3点があります。

- 社員の定着率の向上

- 人事評価がしやすい

- 人材の育成がしやすい

社員の定着率の向上

年功序列は勤続年数が長くなればなるほど、給与や役職が上がっていく制度なので、従業員は早期で転職せずに長く勤続する傾向があります。

スキルを蓄えた人材を他社へ逃がすことなく、自社で雇い続けられる可能性が高くなるでしょう。

人事評価がしやすい

年功序列は、勤続年数や年齢による評価なので、人事評価がしやすい点はメリットの一つです。

定義しにくい定性的なスキル面での評価ではなく、明確な基準が決まっているので、人事側だけでなく、従業員側も不満なく評価することができるでしょう。

人材の育成がしやすい

年功序列の企業は比較的人材の定着率が高いため、スキルやノウハウを備えた社員が存在します。そのため、若手社員や管理職への育成が可能となります。

また、定着率が高いことによって、中長期的な人材育成の計画も立てやすいということもメリットといえるでしょう。

デメリット

年功序列のデメリットは以下の3点があります。

- 生産性が向上しにくい

- 人件費が高騰する

- 仕事量と給与が一致しない可能性がある

生産性が向上しにくい

年功序列は、仕事内容や量によっての評価だけでなく、勤続年数に応じた評価になります。そのため、長くダラダラと働いていたとしても、給与や役職があがることがあります。

そうなると、社員は一つの仕事に対して目的を見出しにくくなるため、生産性が高まることはありません。社員一人ひとりの生産性が低くなると企業の業績にも影響してきます。

人件費が高騰する

勤続年数や年齢によって給与が上がるので、社員の高齢化が進むと人件費が高騰します。

また、生産性の低い社員に対しても高額な給与を支払わなくてはいけないので、無駄な人件費がかかってしまう可能性があります。

仕事量と給与が一致しない可能性がある

生産性の低い社員に高額な給与を支払わなくてはいけない場合もありますが、生産性の高い若手社員に低い給与を支払う場合もあります。

バリバリ働き、生産性のアップに努める若手社員は、年功序列だと仕事量が多くても給与や役職は上がりません。そのため、離職につながる場合もあります。

2.成果主義とはどのような制度か?

成果主義とは、目標までの過程や結果によって役職や賃金が上がる制度のことです。若手社員でも結果や過程が評価されれば、賃金や役職は上がります。

成果主義とは、目標までの過程や結果によって役職や賃金が上がる制度のことです。若手社員でも結果や過程が評価されれば、賃金や役職は上がります。

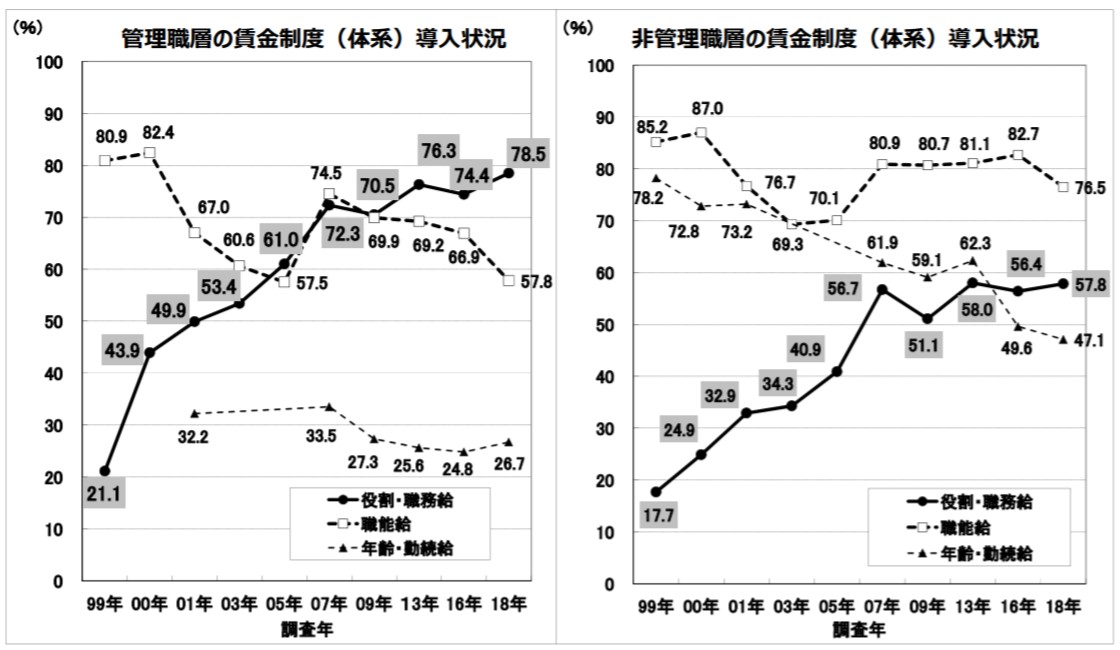

2-1 半数以上の企業で成果主義の導入が進む

公益財団法人 日本生産性本部の出したプレスリリースでは、2018年時点での非管理職層の役職・職務給(成果主義)の割合は57.8%となっています。

管理職層の役職・職務給(成果主義)の割合は、非管理職よりも多い78.5%となっています。

このグラフを見ると、成果主義を取り入れる企業の割合が年々上昇傾向にあることが分かると思います。それに対し、年齢・勤続給(年功序列)の割合は、年々減少傾向にあるといえます。

引用:https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/R15attached.pdf

2-2 成果主義のメリット・デメリット

メリット

成果主義のメリットは以下の3点があります。

- 社員のモチベーションが向上する

- 適切な人件費の配分ができる

- 優秀な人材の採用につながる

社員のモチベーションが向上する

成果主義は、目標までの過程や結果で評価が決まり、賃金や役職が変わります。そのため、キャリアアップや賃金の上昇を狙うには仕事で結果を出すことが条件となります。

年次関係なく、結果を残せば評価されるので、モチベーションアップにつながるでしょう。

適切な人件費の配分ができる

個人のスキルや企業に与えた業績などの結果の大きさによって賃金が上昇するので、適切な人件費の配分ができます。

年功序列のように、成果を上げていない社員に対しても高額な給与を支払わなくてもいいので、無駄な人件費を削減することができるでしょう。

優秀な人材の採用につながる

成果主義は成果を出したら出した分だけ賃金や役職が上がるので、労働意欲の高い人材が集まってきます。

即戦力となる人材や、早期にキャリアアップしたいモチベーション高い人材が集まる傾向があるので、自社が求める人材の確保につながります

スキルを兼ね備えたモチベーションの高い優秀な人材を採用することにより、企業の業績アップが期待できます。

デメリット

成果主義のデメリットは以下の3点があります。

- 評価の基準を定義しにくい懸念がある

- チームワークが低下する場合がある

- 定着率の低下により人材の育成がしづらい

評価の基準を定義しづらい可能性がある

営業などは売り上げなどの成績で評価をおこなえますが、バックオフィスやクリエイティブ職など業務の成果を数字などで明確に表すことができない職種の場合は、評価がしにくい傾向があります。

評価が適切にされない結果、社員の不満が生じてしまう可能性もあるので、明確に基準を設けるようにしましょう。

チームワークが低下する場合がある

成果主義は、個人の結果や過程に応じて評価が変わってくる場合がほとんどなので、個人主義に走りチームワークが乱れる場合があります。

相手の顧客を奪ったり、ノウハウの共有をしなかったりするといったことがないように、結果が全ての評価体制にするのではなく、過程やチームワークといった観点での評価を付け加えるとよいでしょう。

定着率の低下により人材の育成がしづらい

成果主義を求めている人材は、キャリアアップや賃金の上昇を目的に転職をする場合が多くあります。

そのため、離職が一定数起きてしまう可能性が高くなります。定着率が低下すると、マネジメントができる中間層の人材がいなくなりマネジメント不全に陥ったり、中長期的な育成計画を立てにくいこともデメリットといえるでしょう。

年功序列と成果主義のメリット・デメリットを表にまとめると以下の通りです。

| 年功序列 | 成果主義 | |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

3.年功序列から成果主義への移行は難しい?

時代の流れとともに年功序列の体制をとってきたものの、成果主義を取り入れたいと思っている企業も多いのではないでしょうか。

しかし、制度を変えることは従業員にとって大きな変更となるので、慎重に変更しなくてはいけません。

本章では、年功序列から成果主義へ移行したい企業向けに、ポイントを解説します。

主なポイントは以下の3点があります。

- 社員に対し十分な説明をする

- 評価基準を明確にする

- 賃金制度を細かく定義する

社員に対し十分な説明をする

従業員にとって成果主義に移行することは大きな変更となるため、不十分な説明で成果主義を導入すると、社員の不満が生じたり、現場での混乱が生じる可能性があります。

そうなると、スムーズな成果主義制度の導入ができません。

社員に対し十分な説明をおこない、疑問や不満がない状態で導入を進めるようにしましょう。

評価基準を明確にする

年功序列とは違い、成果主義は評価基準が明確ではありません。

そのため、あいまいな設定をおこなってしまうと、現場の混乱を招き、モチベーションアップにつながりません。

「企業」「部署」「個人」など、どの枠での基準を設けるのか、自社での成果とはどのようなものかなどを定義し、評価者が誰であっても同じ評価を下すことができるような評価基準を設けることがポイントです。

また、売上や数字だけでの評価ではなく、それまでの過程やチームワークなどの評価基準を設けることにより、企業の成長といった観点からも、より効果的な成果主義の導入がおこなえるでしょう。

賃金制度を細かく定義する

成果を定義したら、次に考えないといけないのが賃金制度です。「完全歩合制にするのか」「インセンティブはどうするのか」などの検討事項が生じるでしょう。

今までは年齢などによって賃金は決められていましたが、成果主義を導入すると賃金はいろいろな要素から決めなくてはいけません。

細かく賃金制度を定義したうえで、就業規則の賃金規程に明記するようにしましょう。

年功序列から成果主義に移行して失敗してしまった企業事例は多くあります。慎重に進めるようにしましょう。

4.年功序列を廃止した企業事例

本章では年功序列を廃止し、成功した事例だけでなく、失敗した事例もご紹介します。

4-1 成功事例

花王株式会社

成果主義の制度が確立されたのが2000年頃ですが、花王は1965年頃から能力開発や目標管理に基づいた評価制度を導入しました。

一方で、結果が出るまでに時間の要する研究部門では「長期的な研修成果」を評価に含めたり、生産部門でも結果だけでなく「習熟度」を評価に加味する「職群制度」の導入をおこないました。

評価基準の定義しにくい職種に対しても配慮した制度を導入したことで、成果主義の導入を成功したと考えられます。

ソフトバンク株式会社

ソフトバンクは「ミッショングレード制」という制度を取り入れており、年齢や性別に関係なく、担うミッションや働き方に応じて評価が決まっていきます。

評価基準は、職種ごとに細かく定義されており、社員に対して会社が期待するミッションが定義されています。

また、結果が全てではなく、ソフトバンクで働く人としての姿勢・行動に対するコア能力・バリュー能力での評価もされています。

4-2 失敗事例

富士通

富士通は1990年に成果主義を導入しました。その内容は、目標設定は社員自身がおこない評価をしていく制度でした。

このような制度だと、目標を達成しなければ社員の評価は下がってしまうため、社員自身で設定した目標が達成しやすい目標設定となってしまいました。

このような状況になると、社員のスキルアップはもちろんのこと、会社の業績も伸びなくなってしまうという事態になりかねません。

実際に、社員のスキルアップにはつながらずにこの評価制度は廃止されました。

5.年功序列を維持する際に、企業がすべきこと

成果主義ではなく年功序列をそのまま継続したいと考える企業もあるかと思います。そこで、年功序列を維持するためのポイントを解説します。

主なポイントは以下の2点があります。

- 企業の業績を伸ばす

- 人材の採用と定着

企業の業績を伸ばす

年功序列は無駄な人件費がかかってしまう懸念があるので、その分、企業の業績を伸ばし続け、余計な人件費をカバーすることが求められます。

また、業績を向上させるために、社員一人ひとりの生産性を上げ、業務の効率化をおこなっていく必要があります。業績が安定していない会社は、年功序列の制度に向いていないかもしれません。

人材の採用と定着

企業の業績を上げていくには、継続的に優秀な人材の採用が必要になります。優秀な人材を確保し、事業拡大、会社の規模拡大を図ることにより、業績のアップにつながる可能性が高まります。

また、優秀な人材を採用できたら定着してもらわないと意味がありません。そのため、労働意欲の高い社員には、裁量を与え、インセンティブを支給する、外部研修を受ける機会が増やすなどの工夫をする必要があります。

当たり前のことですが、年功序列を維持するためには、優秀な人材を採用し、業績の向上を図ることが絶対的な条件だといえるでしょう。

6.まとめ

時代の流れとともに年功序列の制度は崩壊しつつあります。

だからといって安易に年功序列を廃止し、成果主義に移行するのではなく、会社のビジョンやどのような人材を採用したいのかに合わせて、判断するようにしましょう。

自社にとってどちらの制度が向いているのかを判断したうえで、成果主義の導入に踏み切る企業は、ポイントをしっかり押さえたうえで移行するようにしましょう。