こんにちは。株式会社mento代表取締役の木村憲仁です。

mentoは法人向けに「管理職コーチ」を提供し、リーダーの本音を引き出して組織を変えるサポートをしています。高品質なコーチングをより手軽に使っていただけるプラットフォームをオンラインで展開し、これまでに提供したコーチングは累計70,000時間以上、登録コーチは約200名にのぼります。

管理職の育成に関して「何とかしなければ」と感じながらも、研修や制度は一通り試行錯誤した状況…抜本的な変化が見られないことに手詰まり感を抱いている人事の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、人事が感じる管理職育成の手詰まり感と背景、そして外部1on1の「管理職コーチング」という支援の形についてお伝えします。「管理職は罰ゲームのように見える」といった言葉が現実味を帯びる今、管理職に向けてできる支援を一緒に考えるきっかけになれば幸いです。

執筆者木村 憲仁氏株式会社mento 代表取締役/ビジネスコーチ

早稲田大学文学部卒。2014年にリクルートホールディングスに入社し、プロダクトマネージャーとしてサービス開発を牽引。2017年度リクルート全社イノベーションコンテスト2部門同時受賞。2018年に株式会社mentoを創業し、法人・個人向けにコーチング事業を展開。現在は管理職コーチを中心に、累計7万時間以上のセッションを提供し、ビジネスパーソンの成長と企業変革を支援。

https://www.mento.jp/

目次

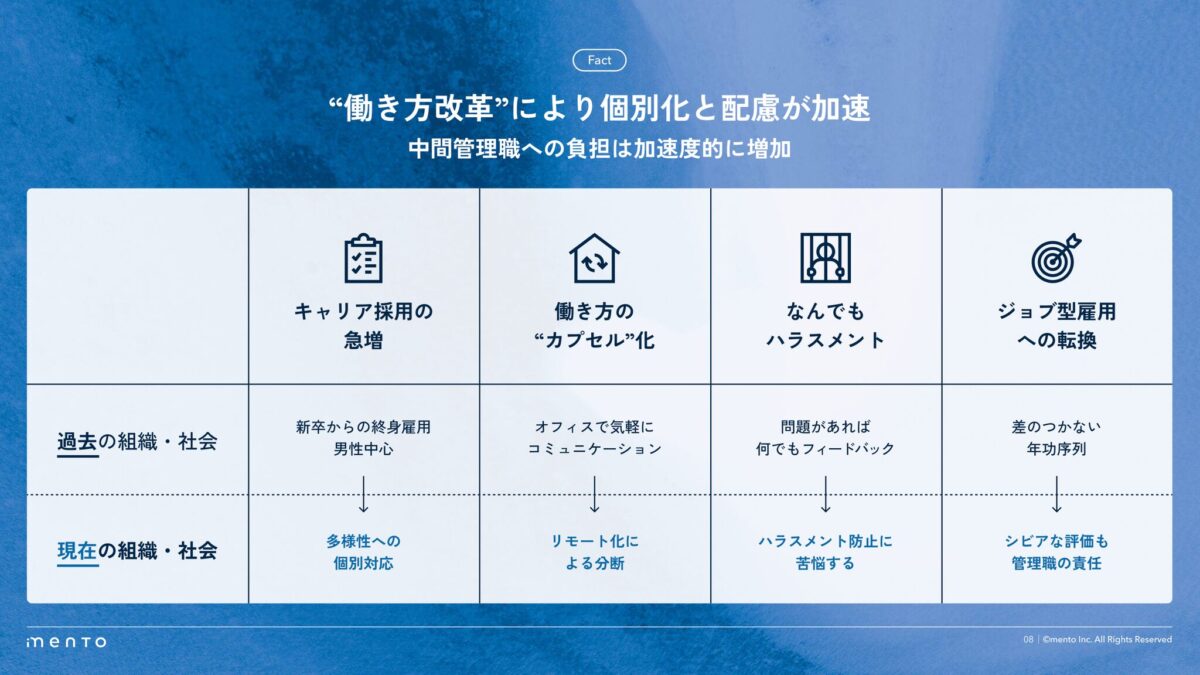

マネジメントの難易度が上がる4つの背景

「管理職の負担増」に関する話題が頻繁に取り上げられる昨今。働き方改革の推進により、管理職に求められる役割は急激に増加し、その多忙な姿を見て、管理職は「罰ゲーム」とも言われるまでになってしまいました。実際、管理職になりたいという人が減っているという調査結果も複数出ています。

「管理職が大変」ということは周知の事実ではあるものの、具体的にはどのような背景からマネジメントの難易度が上がっているのでしょうか。大きく4つに分けてご説明します。

脱・金太郎アメ組織

まずは、“金太郎アメ組織”からの脱却。

これまでの日本企業では、新卒一括採用や終身雇用によって同質性の高い、まさに“金太郎アメ”のような組織が形成されてきました。しかし、今はキャリア採用(中途採用)を進める企業が増え、組織に多様なバックグラウンドを持つ社員がいることが当たり前になりました。

働き方や価値観が多様化し、これまでツーカーで通じていたマネジメント手法が通用しない——鶴のひと声でチームを動かすことは困難になり、1人ひとりに寄り添った個別対応が求められるようになったのです。これが従来のマネジメント方法を刷新しなければならなくなった大きな背景です。

働き方のカプセル化

続いては、チームや働き方のカプセル化です。

コロナ禍以降のリモートワークの普及でチーム内の働き方は「分断」され、オフィスで隣にいたメンバーが何をしているのか視覚的には分からない状況が生まれました。管理職としても部下一人ひとりの状況を直接リアルタイムに把握することが難しくなり、自分から“覗きに行かないと”状況を把握できません。

最近はオフィス回帰の流れもありますが、たとえ同じ空間にいても、チャットやテキストベースのコミュニケーションが主流になりつつあるなかで、相手の状況が見えづらいという課題はなくなりません。

働き方がカプセル化していることは、マネジメントの難易度と労力が増えた背景の1つです。

なんでもハラスメント

3つ目は、「なんでもハラスメント」の潮流です。

何事にもすぐ「ハラスメント」とラベルが付けられてしまう現象は、管理職の意思決定や指導を難しくしています。ハラスメントへの意識が高まるあまり過度な警戒心が生まれ、「言いたいことが言えない」「フィードバックしづらい」という声はよく聞かれます。

若手社員にとっても、管理職が指導を控えることで成長の機会を失うことになり、「ここにいても成長できない」と離職を選択する負の連鎖にもつながります。

ジョブ型雇用への転換

メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への移行も、マネジメントの変革が求められる背景です。

これまでの終身雇用・メンバーシップ型雇用では、評価が厳しく行われることは多くありませんでした。しかし、ジョブ型雇用では「ジョブ(職務)」が先にあり、人が入れ替わることを前提としているため、評価が非常に重要になります。

ほぼゼロベースの評価システムの構築から、基準に沿った実際の査定、モチベーションを下げない部下への伝え方など、新たな評価とモチベーション管理の複雑さが、管理職の負担を一層増大させています。

以上が、マネジメントの難易度が上がっている大きな背景です。企業の人事トップの方とお会いする際には、「うちもこれです」と共感いただくことがほとんどです。

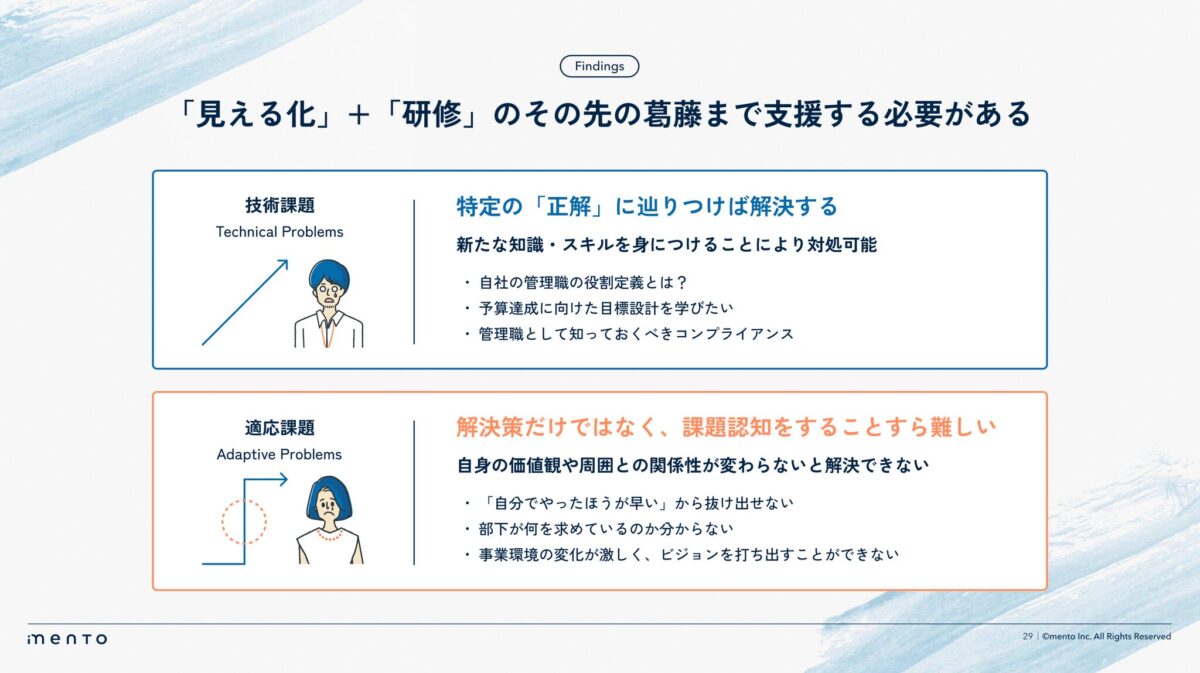

解決すべきは「わかっていてもできない」適応課題

今挙げた背景から課題を感じ、多くの企業が研修や制度を整え始めたのは最近のことではありません。大企業では、管理職になる前からマネジメントの知識やスキルを身につける施策を投じている会社もあります。

しかし、管理職育成に「どうも手応えがない」というのが人事の本音ではないでしょうか。

あらゆる手は尽くしているけれど、拭えない手詰まり感…その理由は、今の管理職が本当に困っているのは「知っていればできる」技術課題でなく、「わかっていてもできない」適応課題だからです。

マネジメントには結局のところ正解がなく、実際の現場では教科書に載っていない例外が多く発生するため、知識の底上げだけでは不十分というのが実情。適応課題を乗り越えるためには、現実から切り離された座学での学習だけでなく、日々の業務で直面する個々の課題に一緒に向き合う支援が不可欠です。

そんな適応課題の解決策の1つとして、管理職個人に焦点を当てたコーチングが注目されています。かつて「傾聴」や「1on1」を中心としたコーチングスキルが注目された時期もありましたが、それはあくまで“やり方”の習得、つまり技術課題の文脈でした。

今求められているのは、根本的な「あり方」や「向き合い方」に変化をもたらす支援であり、適応課題に向き合うためのコーチングがあらためて注目されているのです。

「個別」「伴走」に加えて「外部」であることがポイント

管理職が抱える適応課題に対して、企業が支援する際に重要なポイントは3つあります。

ポイント1:個別の支援

ここまでに触れたように、チーム内に多様なメンバーがいるのが当たり前の時代では、管理職一人ひとりが抱えている課題もバラバラです。ある管理職はリーダーシップのあり方に悩んでいる一方、別の管理職は部下とのコミュニケーション方法に悩んでいるかもしれません。そのため、実際の業務に根ざして、個別化された内容に向き合っていくことが重要です。

ポイント2:伴走型のアプローチ

また、管理職が抱えるマネジメントの課題はスポットで解決する単純なものではありません。だからこそ、伴走型の継続的なサポートが求められます。

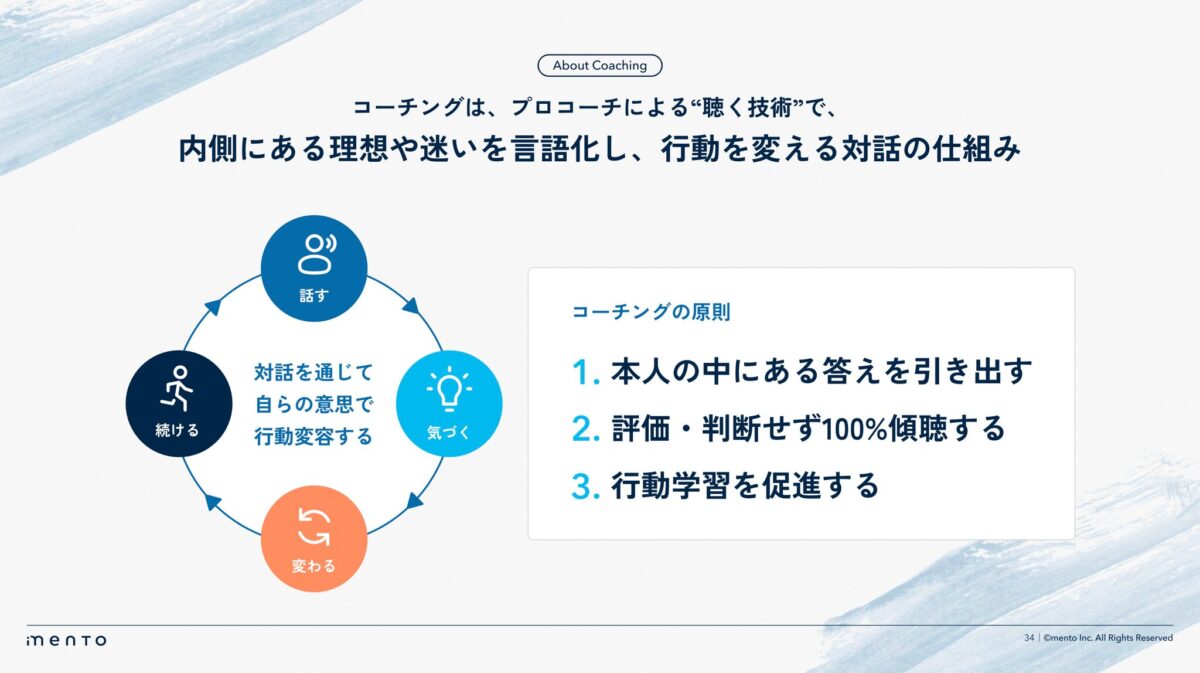

適応課題に向き合うには、”管理職自身も変わる”必要があります。人が行動を変えていくには、「話す」→「気づく」→「変わる」→「続ける」というサイクルを繰り返すことが有効です。このプロセスを通じて、本人の中にある答えを引き出し、行動を通じて学ぶ“行動学習”が促進されます。

コーチングで“宣言”したことを日々の業務で実践し、それをまたコーチと振り返り、次の宣言をする——このサイクルを回していくことによって、人は変わることができるのです。

かつてのコーチングは、高価で一部のエグゼクティブだけが受けられるというイメージがあったかもしれません。でも、今はテクノロジーの進化によって、1on1の「個別」でありながら多くの管理職に一斉に質の高いコーチングを届けることが可能になりました。

実際、管理職コーチを提供する弊社mentoでは、管理職100名以上へ一斉に1on1コーチングを導入する企業が複数いらっしゃいます。それぞれの管理職に半年から1年、人によってはそれ以上の期間、1on1でコーチが伴走しています。

ポイント3:外部コーチの安心感と専門性

さらに、個別支援の伴走者に「外部」の人間を置くこと。これが実は重要なポイントです。

管理職の方は立場も責任感もあるからこそ、たとえ部署やレイヤーが違ったとしても、相手が社内の人間であれば「この話がどこかに伝わるのではないか」「ジャッジされるのではないか」という懸念が生じ、本音は話しづらくなります。だからこそ、中立な第三者である外部の人間を置くことが管理職の本音を引き出すには有効です。

実際mentoのコーチングでは、守秘義務があるのでコーチと受講者以外に対話の内容が知られることはなく、弊社運営スタッフや導入企業の人事であっても内容を知ることはできません。結果的に、管理職の方が本音を打ち明け、自身の課題に深く向き合い、本質的な行動変容へ移していくことができています。

もちろん、社内メンターのように会社の状況や現場感を理解した人が、経験や知識に基づいたアドバイスをするのも1つの支援の形です。ただ、社内メンターの場合はどうしても会社が求める特定の方向や目的へ導きがちなので、管理職本人の内側からの動機形成を促すことと相反する状況も起こり得ます。傾聴のプロに内発的な動機付けを促してもらうことこそが、「わかっていてもできない」適応課題の克服へとつながるのです。

また、昨今では社内カウンセラーを置く企業も見かけ、違いについて質問も受けます。しかし、カウンセラーとコーチングもまた別物です。簡潔に言うと、カウンセラーは「マイナスをゼロに」、つまり心のケアや不調への対応が主な役割です。一方でコーチは「ゼロをプラスに」、これからどう行動を変えていくかに伴走する存在です。

これまでもお伝えしたように、外部コーチは管理職の内側にある声を引き出し、「適応課題」を乗り越える主体的な変化を促す存在です。社内メンターは現場の知見を活かしたアドバイスを、社内カウンセラーはメンタルヘルスのケアを、それぞれの役割があります。

企業が管理職に提供できる支援としては、どれか1つが正解というわけではなく、面での支援が企業に求められているのではないでしょうか。

実践企業に学ぶ、コーチング導入のリアル

ここまで、マネジメントにおける適応課題と、それに対する支援策として“外部1on1の管理職コーチ”の有効性についてお伝えしてきました。

とはいえ、「実際にはどのように導入すれば?」「他社ではどんな背景や効果が?」と感じる方もいるでしょう。そこで、実際に管理職コーチングを導入し、管理職の行動変容につなげている企業の事例をご紹介します。

- 導入目的:管理職に日常的に実践的に扱える「武器」を提供したい

- 対象者:部長・課長(導入人数230名以上)

- 導入前:

・組織の活性化には、部課長のパフォーマンス向上が鍵になると考え、支援施策を検討していた

・管理職には多岐にわたる業務が求められ、年々その負担は増しており、解決すべき課題だった

・技術やスキルの不足ではなく、「自信のなさ」や「人間関係への不安」といった内面的な悩みを抱える人が多いのでは、という仮説があった

・管理職ごとに異なる個別の悩みに対応できる支援を提供したいと考えていた - 導入後:

・「仕事を抱えてしまい忙しすぎる」「部下との1on1の正解を模索している」「急な昇進で自信が持てない」など個別の課題の解決につながった

・仕事を任せられない理由に気づき、部下へ仕事を任せられるように。1on1や成長の機会を意識的に設けるなど、部下育成に時間を使えるようになった

・組織パフォーマンスを高めるためには、一人ひとりの「想い」が重要だと考え方が変わり、自らも積極的に自己開示。メンバーとの距離感が縮まり、行動が変わった

- 導入目的:経営リーダー育成施策

- 対象者:異動者や海外赴任者

- 導入前:

・自動車業界が変化するなか、多様な人材を巻き込む実現力のある経営リーダーの育成が必要だった

・グループをまたぐ異動や海外赴任のタフなアサインメントでは、挑戦の意味を内省し、自己変容につなげることが難しい課題があった

・自分の中に軸を持ち、リーダーシップの幅を広げてほしいと考えていた - 導入後:

・「自分の枠を超えることができ、マネジメントのスタイルが変わった」「まだ見ぬ自分との出会いがあった」(対象者の声)

・大きな異動でこれまでのスキルが活かせないなか「コーチの存在が拠り所になった」(対象者の声)

・機能部門一筋でキャリアを歩んできた人が事業部門に異動。コーチングで新たな気づきを得て、上司が驚くほど言動に変化がみられた

- 導入目的:戦略・ビジョンの浸透

- 対象者:組織長

- 導入前:

・カンパニー制へ移行し、組織を再編したタイミングだった

・パーパス&バリューを軸に組織開発をするなか、戦略の浸透やコミュニケーションに課題があった

・組織長の内省や言語化を支援したかった - 導入後:

・75%がコミュニケーションの向上を実感

・87%が人間関係の向上を実感

・部下との日常的なコミュニケーションでも自己開示をするなどよい変化が見受けられる

・「コーチと話している言葉がより生々しい内容になり、内省と言語化についてポジティブな変化が起きている」(対象者の声)

・「コーチングによって内省して自らPDCAを回すことの価値を感じている」(対象者の声)

- 導入目的:海外組織長のマネジメント力向上

- 対象者: 海外駐在員

- 導入前:

・海外駐在員のマネジメント力向上が、収益向上やローカルスタッフ育成に不可欠だった

・海外駐在員は期待もプレッシャーも大きく孤独な上、多様な人材をマネジメントする難易度も高い状況にあった

・研修のみでは自己認知・振り返りができない課題があった - 導入後:

・88%が組織パフォーマンスの向上を実感

・「プレッシャーが大きい海外赴任の環境で自己開示がしにくい中、コーチングが内省の手助けになっている」(対象者の声)

・「コーチから問いをもらって整理することで、自分自身を健全に振り返って行動を変えることができた」(対象者の声)

上記はほんの一部ですが、大手メーカー・商社・広告代理店などを中心に、管理職の適応課題に向き合う企業は増えています。

管理職育成に手詰まり感を感じている人事の方以外にも、「制度は変えたのに、なぜかうまくいかない」「管理職の反応がどこか他人事に見える」といった組織の状況は、管理職自身の内面や行動に関わる“適応課題”が潜んでいるサインです。

知識やスキルの提供だけでは越えられない壁があります。「管理職は罰ゲーム」と言われる今こそ、その現実と向き合わなければならないタイミングなのではないでしょうか。