最近よく耳にする言葉「ウェルビーイング(well-Being)」。精神的、身体的、そして社会的に心身ともに健全な状態を指しますが、コロナ禍での働き方の変化により、この状態が損なわれる人も出てきています。

2019年から進められている経済産業省の人的資本経営・伊藤レポートでは、「人件費はコストであるという考え方から、人への投資がこれからの企業の成長にとって不可欠だ」との提案がなされています。加えて、諸外国ではメンタルヘルスへの取り組みという視点で企業を評価する基準が発表されており、日本だけでなく、世界でもウェルビーイング(well-being)に対する関心が高まっている状況です。

なぜ、会社経営にウェルビーイング(well-being)を取り組んだ、『ウェルビーイング(well-being)経営』という概念が日本企業には必要なのでしょうか。株式会社ラフールの執行役員である宮内さんに、ウェルビーイング経営の取り組みの重要性について寄稿いただきました。

宮内 智弘 | 株式会社ラフール 執行役員 ビジネスデザイン部 部長/人事責任者

愛媛県出身。2010年順天堂大学卒業後、人材ビジネスの会社2社で、新規事業立ち上げやキャリアコンサルタントなど経験。2016年に人事コンサルタントとして独立し、外資系企業や大手企業などで人事制度・採用・ブランディング・教育研修などを行う。また、大学生向けのキャリアコンサルティングや、高校生向けのキャリア授業にも力を入れる。クライアント企業の一つであったラフールのビジョンや社員の温かさに魅かれ、2019年に入社。人事責任者として採用・教育・人事制度の構築など幅広く手がけ、企業への人事コンサルティング支援を行っている。

株式会社ラフールHP:https://www.lafool.co.jp/

目次

1. 労働市場における日本の課題

『ウェルビーイング(well-being)経営』について解説する前に、まず日本が労働市場おいてどんな課題を抱えているのか、解説していきます。

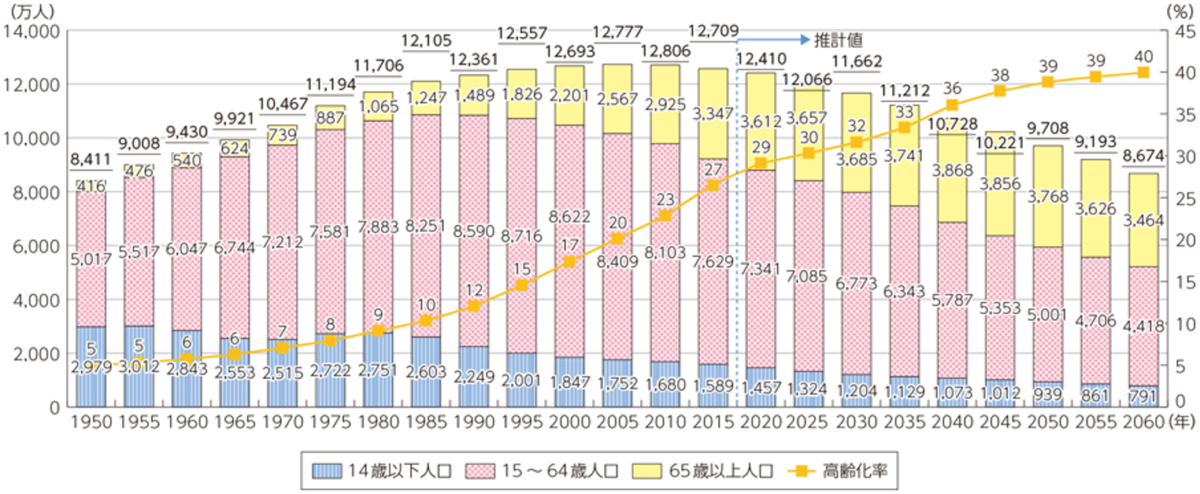

①生産年齢人口は年々低下傾向

(出典:総務省 ※2015年までは総務省「国勢調査」(年齢不詳人口を含む)、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」(出生中位・死亡中位推計))

内閣府が発表している「人口減少と少子高齢化」によると、日本の生産年齢人口は2065年に約4,500万人となる見通しで、2020年時点と比べると約2,900万人の減少です。

2020年時点の65歳以上の老年人口は約3割、生産年齢人口の割合は約6割です。2065年の人口構成見通しでは、老年人口の割合が約4割まで上昇、生産年齢人口の割合は約5割に低下します。

国内全体の人口減少に先んじて始まった生産年齢人口の減少ですが、今後ますますこの動きが加速していくと見られます。

②日本の職場のメンタルヘルス対策の遅れ

厚生労働省によると、2008年のうつ病性障害の疾病費用は3兆901億円と推定されており、このうち2兆円超が就業者の生産性低下による損失と非就業による損失とされています。

2014年6月に労働安全衛生法が改正され、2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました。制度の主な目的はメンタルヘルス対策であり、労働者自身のストレスへの気付きを促進すること、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることの2点です。

令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は全体で59.2%であり、約6割の事業所が対策に取り組んでいます。

事業所が行うメンタルヘルス対策で最も多いのが「ストレスチェックの実施」で65.2%、続いて「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」が54.7%となっています。

実際、過去1年間(令和2年11月1日から令和3年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業所の割合は、10.1%となっています。このうち、休業した労働者がいた事業所の割合が8.8%、退職した労働者がいた事業所の割合が4.1%となっています。

約6割の事業所がメンタルヘルス対策としてストレスチェック等さまざまな対策を行っていますが、メンタル不調で休業・退職した労働者は約1割。企業におけるメンタル不調者を減らすためには、対策を行う事業所を増やすことや対策内容について見直す必要があるでしょう。

③ 日本は幸福度が低い傾向にある

「世界幸福度調査」の結果を見ると、日本でウェルビーイングはまだまだ普及していないと考えられます。幸福度ランキングが先進国の中だけではなくのみに限らず、世界的に見ても高いと言えないばかりか、年々下がり続けているためです。

2020年3月に公表された報告で、国民幸福度が最も高かったのは、3年連続1位でフィンランドでした。日本の幸福度は、146国中51位、主要7カ国(G7)の中では最下位の位置付けでした。

(出典:世界幸福度調査World Happiness Report2020の概要と関連質問紙提供について)

2. 『ウェルビーイング(well-being)経営』を実践するためには?

ウェルビーイング経営とは、

①人的資本経営(人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上につなげる経営)

②個人のウェルビーイング状態(肉体的にも、精神的にも、社会的にも、すべてが満たされた状態)

この2つが成立していることだと当社は考えます。

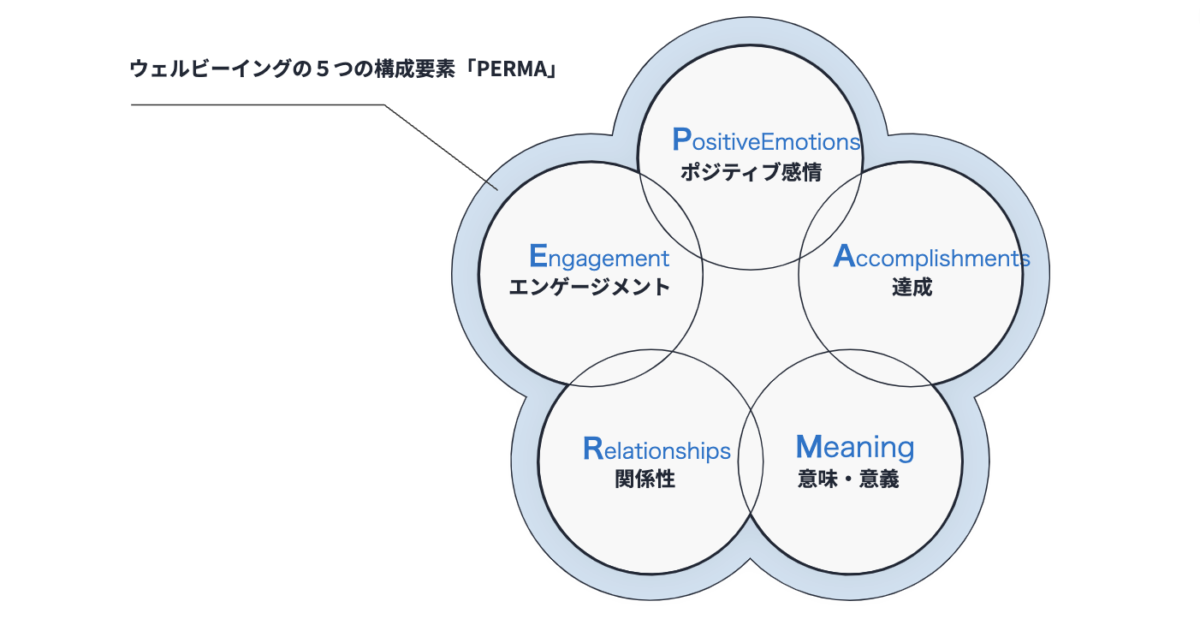

ポジティブ心理学の提唱者であるペンシルベ ニア大学心理学部のマーティン・セリグマン教授は、PREMA(パーマ)という5つの要素からウェルビーイングをひも解いています。

- P(Positive emotion/ポジティブ感情):嬉しい、面白い、楽しい、感動、感激、感謝、希望

- E(Engagement/エンゲージメント):没頭、没入、夢中、熱中

- R(Relationship/関係性):援助、協力、意思疎通

- M(Meaning/意味・意義):人生の意義、社会貢献、利他行為、宗教

- A(Accomplishment/達成):達成、成果、自己効力感

これら5つの要素では、従業員エンゲージメントを上げるだけではなく、心をポジティブな 状態にするための取り組みや他者への感謝の気持ちの醸成など、「従業員の感情(心の状態や要因)」について幅広く語られており、ウェルビーイング経営を目指す上で何を重視すべきか理解することができます。

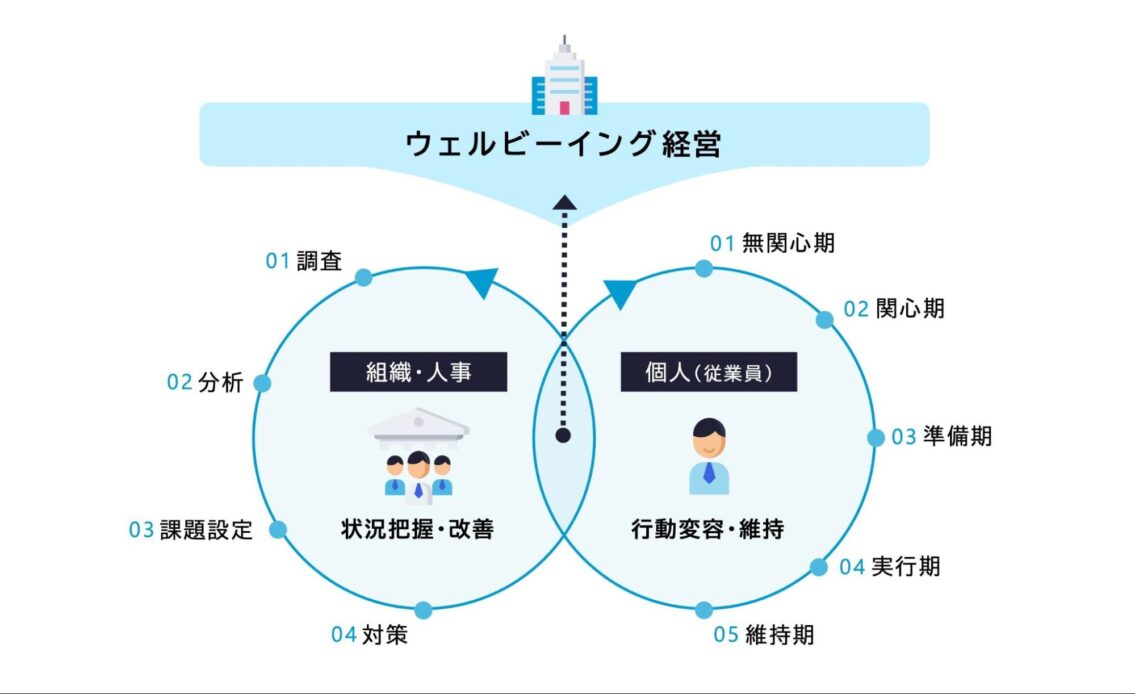

『ウェルビーイング(well-being)経営』を実践するためには必要なことは、以下の2つです。

①組織課題の可視化・改善

『ウェルビーイング(well-being)経営』を実践するためには、まず組織の状態、課題を把握する必要があります。従業員サーベイなどを活用し、必要な情報を揃えましょう。

当社で提供しているラフールサーベイでは、ウェルビーイング経営の実現のため、例えば、社員のメンタル、フィジカル、エンゲージメント、人間関係、組織関係、仕事内容、社内外ハラスメント、などを把握することが可能です。

離職リスク、高ストレス者などを可視化することができるほか、非財務情報(ESGへの取り組み)などもカバー。ウェルビーイング経営を実現するためにも、まずは組織のどこに、どのような課題があるかを可視化しましょう。

こうした工夫が、対策の第一歩につながります。

可視化された課題に対して企業ができることは、研修や相談窓口の設置だけではありません。

前述のPERMAよりなぞると、例えばM(Meaning/意味・意義)。ビジョンへの浸透度が低い場合、そもそものこの会社で働く意味、意義が薄れてしまいます。それに紐づき、R(Relationship/関係性)、A(Accomplishment/達成)などが連動することで、ビジョンへの浸透度が高まり、良い循環が生まるようになります。

また、P(Positive emotion/ポジティブ感情)、E(Engagement/エンゲージメント)において、エンゲージメントが高くても、メンタル的なポジティブ感情が低いと、ワーカホリック予備軍を増やしてしまう恐れがあります。

長期的な生産性と定着率の高い組織を目指す上では、心身の健康とエンゲージメントのどちらが欠けては成り立ちません。瞬間的ではなく、持続可能なエンゲージメントが高い状態が望ましいです。

働き方や働く上での考え方の多様化により、このようなウェルビーイングの観点を取り入れた人事戦略はこれからさらに必要になってくるでしょう。

②個人の行動変容促進のサイクルを回すこと

コロナ禍を経て、今でこそ「メンタルヘルス」という言葉が浸透してきましたが、まだまだメンタルヘルスケアに取り組んでいる人は多くはないのではないでしょうか。

根本の背景として、現代の日本の医療制度は、世界的に見ても「非常にレベルが高い」と言われています。

日本では誰がどこにいても平等な医療を享受することが可能で、医療費の一部負担こそ求められるものの、月ごとの高額負担を軽減する「高額療養費制度」もあり、比較的安価に医療を受けることが可能です。

一方、公的医療保険が存在しないアメリカでは、非常に高額な医療費がかかってしまいます。ゆえに、極力病院に行かなくてもよいように「予防」意識が徹底されており、「病院を訪れる前段階」の医療サービスが充実しています。

このように「予防」に意識が向けられているからこそ、重症化が抑制されているようです。

社員個々人にセルフケアを取り組んでもらうことは、意識の高い人であれば可能ですが、そうでない人にはなかなか難しいでしょう。そのため、会社から個人の行動変容を促すアプローチが必要です。

当社では、毎週月曜日全社で集まり、マインドフルネス講座を社員向けに開催しています。リモートワークを推奨しているため、マインドフルネスだけではなくコミュニケーションを取れる機会も兼ねています。

また、運動促進とコミュニケーションを活性化するために、音声でつなぎウォーキングをする企画なども実施。企画内にはゲーミフィケーションをもたせ、社員が楽しみながらセルフケアを行なってもらうようにしています。

行動変容には「無関心期 → 関心期 → 準備期 → 実行期 → 維持期」といった段階があるため、無関心期にどのようにアプローチするかなど、企業は工夫が必要です。

3. 日本企業のウェルビーイング(well-being)の取り組み事例

ここまでウェルビーイングについて説明してきましたが、日本企業による実際のウェルビーイング(well-being)取り組み事例を紹介します。

①セルフケアの徹底に取り組む「味の素株式会社」

味の素は従業員の「セルフケア」で従業員の健康管理の取り組みを重視しています。定期的に面談も行い、徹底的に従業員の健康をサポートしています。

②社員同士の繫がりを大切にする「楽天グループ株式会社」

楽天は「CWO(チーフウェルビーイングオフィサー)」というポストを設けています。ウェルビーイングに対して多面的で高い取り組みをしているのが特徴です。

③現場に合わせた施策を実施する「株式会社デンソー」

デンソーは従業員一人一人に合った取り組みを大切にしています。「健康リーダー」が各部署にいて、現場に合った施策を取り入れています。

これらの企業は、従業員の心身の健康状態が悪化すれば生産性が低下し、企業の損失となることを熟慮して、さまざまな施策を講じています。

4. ウェルビーイング経営は企業、社員、社会に好循環をもたらす

企業価値の向上に欠かせない組織と個人のあり方。日本企業にはウェルビーイング(well-being)経営が今まさに求められています。従業員のウェルビーイング度が高いと、企業は大きなメリットを得られます。

ウェルビーイング経営の実現の重要度が確実に高まる中、当社は組織課題の可視化や解決策の提案を行い、企業成長や安定経営を本気で目指す経営者や人事の方々を本気で支援していきます。

事業を通して、企業とそこで働く従業員がイキイキとワクワクする毎日を送れるよう、全ての企業様に真摯に向き合うことで、素敵な変革を遂げていただき、最終的に“全人類を笑顔にしていく会社”を目指します。

次回は、ウェルビーイング経営に欠かせない人的資本経営と人事戦略の紐付け方についてご紹介します。