Virtual Workplace Lab.代表の神谷さんが主催する、これからの「職場」の在り方や組織デザインを考えるオンライン対談イベント。

新型コロナの影響で、リモートワークに急速にシフトした過程で発生した「オフィスという場」の存在意義や課題はなにか。

オフィスづくりのスペシャリストである、株式会社Think Lab取締役の井上さんをゲストに迎え、前後編に分けて議論していきます。

リモートワークを取り入れることのメリットや、リモート環境における業務でのリスク、「リモートワークはなぜ疲れるのか?」。

さまざまな角度からリモートワークについてアプローチしていきます。

目次

リモートワーク環境において、企業がとるべき対策を調査

神谷さん:本日はよろしくお願いします。神谷と申します。

【人物紹介】神谷 俊 | Virtual Workplace Lab. 代表/株式会社エスノグラファー 代表取締役

本日実施する「前編」では「リモートワークによってどのような問題が起きるのか」を中心にお話していきます。

私がメリット・デメリットや、問題が発生する構造について簡単に整理してお話をします。そのうえで、ゲストであるThink Labの井上さんからレクチャーをいただくという形式です。

また、後日開催する「後編」では、これらの問題に対して「具体的にどのようなアクションをとっていけばいいのか」をお話する予定です。

まずは、本イベントを主催する「Virtual Workplace Lab.」についてご紹介します。

Virtual Workplace Lab.は、2020年4月に設立された組織です。コロナウイルスの感染拡大によって、多くのビジネスパーソンがリモートワークに従事していたあの時期に設立を致しました。

きっかけは、当時進めていたコンサルティングプロジェクトでした。

ある大手企業の現場調査をしていましたが、リモートワーク環境下でのマネジメントの状況やWeb会議の様子を観察していたのですが、孤立する若手社員や過剰な管理状況に対して問題意識を感じたことがきっかけでした。

日本はコロナ以前より、リモートワーク導入比率が低く、ある意味では「リモートワーク後進国」という側面があります。

ジョブディスクリプションの構築や、評価水準の設定、多様性に対する理解レベルなど、リモートワークへ適応するには多くの課題を有している状態だと言えるでしょう。

そのなかで半強制的にリモートワークを推進していくことになったので、多くの混乱や問題が生じている、そのように感じました。

企業や個人に対して、リモートワークを推進するうえでのリスクや注力すべき点について、積極的にデータや研究知見を提供し、人事戦略や組織開発の方向性から再考を促していく必要を感じたのです。

これらの問題意識を持つなかで立ち上げたのが「Virtual Workplace Lab.」という研究組織です。

Virtual Workplace Lab. は、リモートワーク環境に対する調査・コンサルティング組織です。活動内容は、研究とコンサルティングですね。

例えば、海外のバーチャルチームやオンライン環境でのリーダーシップ研究、CMC(コンピューターを介したコミュニケーション)に関する研究などの先行研究を調査し、日本企業において想定されるリスクを考察し、知見を広く提供すること。

そして、それらの知見に基づき、企業の調査とコンサルティングを推進することです。本イベントでも、それらの活動から得られた知見について解説していきたいと思います。

リモート環境にシフトする“意義”と“リスク”

リモートワークのメリット

神谷さん:コロナウイルスの感染拡大に関係なく、以前よりグローバルの先進的な企業では、バーチャルシフト(リモート環境での業務従事へ移行すること)は積極的に推進されてきました。

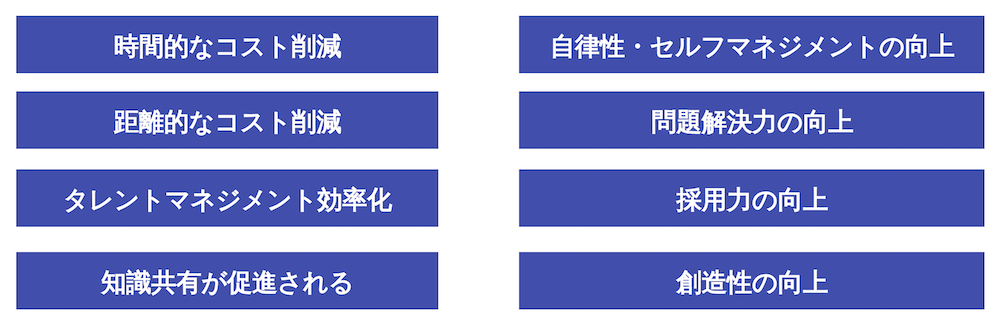

リモートワークを進めていくメリットとして、次のようなものが先行研究では報告されています。

神谷さん:リモートワークと聞いて真っ先に挙げられるメリットは、移動コストや移動交通費の削減ですね。一定規模の企業であれば、かなりコストダウンになるでしょう。

また、タレントマネジメントに関するメリットです。移動や場所を気にしなくていいので、世界各国の優秀な人材を集めたバーチャルチームをつくることができる。

さらに、知識共有の効率アップや権限委譲による自律性の向上です。リモート環境下でスピーディに知識共有が促進され、1人ひとりに仕事を任せることから、人々の自立性や課題解決する能力が高まります。

他にも、リモートワークそのものが、非金銭的報酬として福利厚生の役割をすると言われています。

優秀なビジネスパーソンにとって、働き方は企業を選択する際の重要なインセンティブですので、採用力向上の側面から、リモートワークを取り入れる企業も多いです。

リモートワークのデメリット

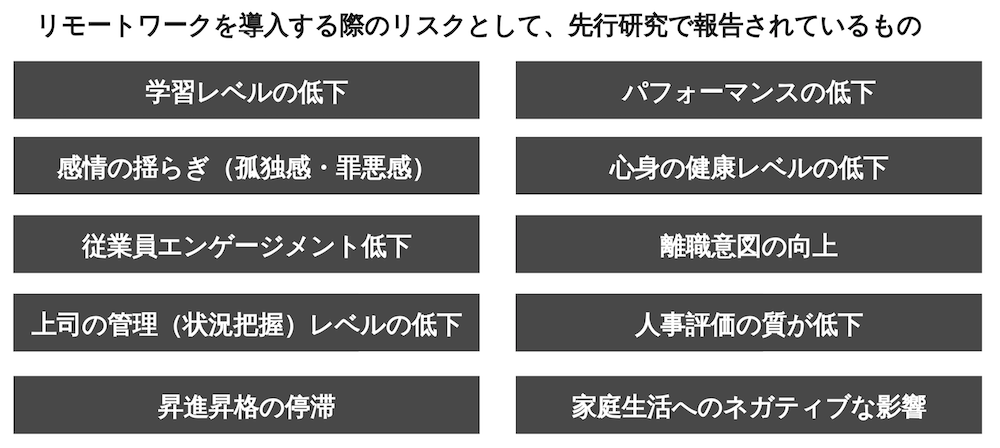

神谷さん:リモートワークの良い点をお話してきましたが、一方でバーチャルシフトには問題も多く挙げられています。

神谷さん:リモートワークでは人と一緒に仕事をする時間が減るので、学習レベルが下がることが導入リスクとして挙げられています。

また、リモートワークでは「罪悪感を感じる」ということも非常に興味深い点です。

たとえば、「定時」の時間内に、お昼を買いにコンビニに行ったり、家にいる子どもの相手をするとします。あるいは、家事をしたり、息抜きをすることもあるでしょう。

そうしている最中に、「自分はさぼっている」「もっと仕事しなくては」という焦燥感を感じてしまうこともあるそうです。

その他にも、スケジュールを詰め過ぎてしまったり、仕事をしすぎて疲弊してしまうリスクも指摘されています。「リモートワーク消耗感」と呼ばれるものですね。

以前のオフィス環境であれば周囲の社員にランチに誘われたり、仕事に没頭している最中に話しかけられて良い意味で「邪魔」をしてもらえるため、仕事をしすぎるリスクを避けられます。

また他のリスクとして、リモートワーク環境では上司が現場をすべて把握できないためミスが起きていたり、そのミスやトラブルに上司が気づくことさえできないという指摘もあります。

さらに、人事評価の質や満足度の低下、上司に対するアピール機会も限られるため、昇進昇格がしにくくなるという研究結果まであります。

このようにリモートワークによるネガティブな影響は多数報告されています。

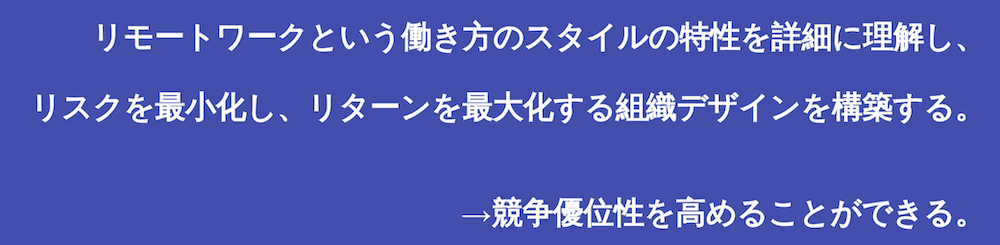

今後は、このリスクをなるべく最小化し、先述のリターンをいかに高められるかが、企業の競争優位を構築するうえで重要となります。

リモート環境における「職場」とこれまでの職場がどう異なるのか「場」の概念から考える

神谷さん:まずは、先ほど紹介したリモートワークのリスクや問題がどのようなメカニズムで発生するものなのかを説明します。

それぞれの環境の違いについて整理してみましょう。これまでのオフィスという職場と、リモート環境の「職場」は何が違うのでしょうか。

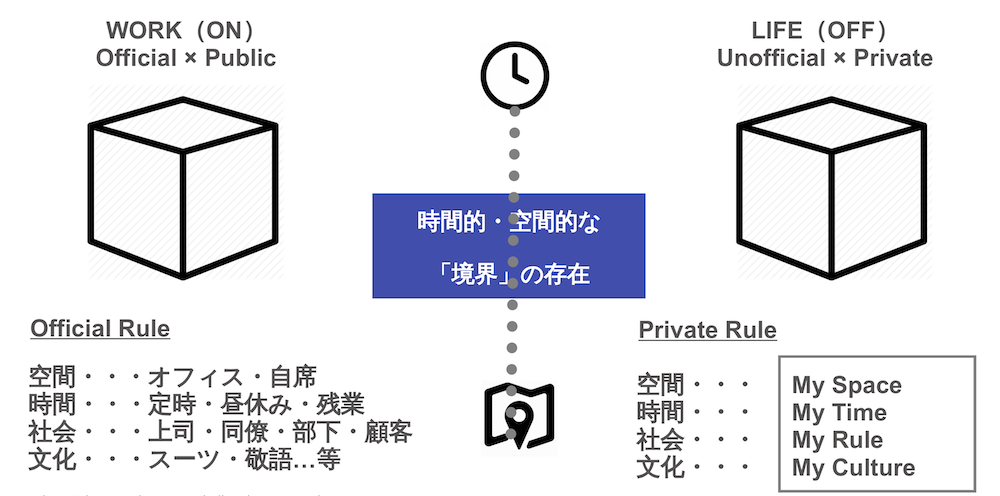

いろいろな違いが考えられますが、学術的にその違いを説明するならば、“「場(Field)」が違う”と説明できます。

社会学において「場」とは私たちが日常的に認識している意味よりも、複雑で多様な文脈で語られます。

それぞれの「場」は、それぞれの空間のなかで生活する人々や文化、流れる時間によって構成されているものです。

その意味で、オフィスという「場」はオフィス独自の人間関係、時間の考え方、レイアウトなどによって構成されている環境です。

例えば、「定時」という時間的な区切りや、「通勤」という空間的な区切りによって境界線をひいていました。私たちは、オフィスの「場」における多様な影響を受けながら働いていたわけです。

一方で、プライベートである自宅という「場」はどうでしょう。こちらも、家族という人間関係や、子供のライフスタイル、趣味の時間など、それぞれの自宅における「場」の影響を受けて過ごしていました。

神谷さん:このように、私たちは「場」に合わせて自分たちの活動を変えてきました。

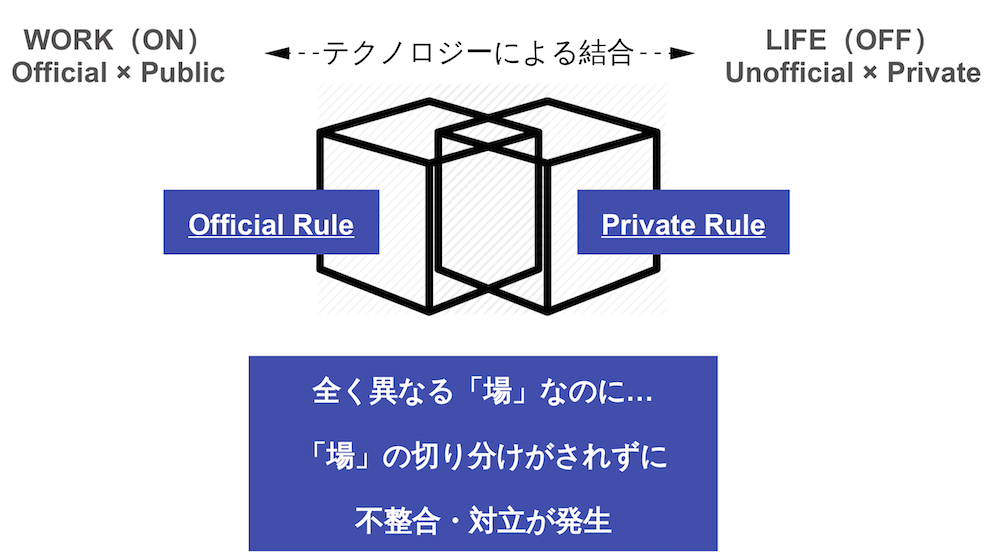

この「場」の概念で考えると、リモートワーク環境ではオフィスという仕事をする「場」と、プライベートの「場」がテクノロジーの力によって強制的に結合してしまう状況になることがわかります。

仕事をする場所をオフィスから自宅に変えただけと捉えられていますが、実際は「場」に影響を及ぼす空間・時間・社会・文化など全てが入り乱れている状況なのです。

意識的に区分けしなければ、それぞれの「場」にネガティブな影響が起きやすくなるのです。

神谷さん:リモートワーク環境で、自宅で仕事をするということは、今までオフィスという「場」で受けていた空間・時間・社会・文化的影響を受けられなくなってしまうということです。

また、家庭という「場」の影響を受けながら働くということです。そのために、働きにくさが発生してしまいます。

また、オフィス・自宅の2つの「場」だけでリモートワークの働きにくさを語れるわけではありません。

従業員それぞれの自宅環境はまったく異なりますので、自宅という「場」は様々です。家族がいる・いない、書斎がある・ない、育児に参加している、・いないなど、多様な個人性がそこにはあり、従業員の人数だけ多様な「場」が存在しているのです。

つまり、私たちはこれまでのオフィスという「場」を構成していた要素に意識的になるだけでなく、個人間それぞれの「場」の違いを理解し、個々の環境に合わせて仕事を振ることが重要になってきます。

Guest Talk|“リモートワーク疲れ”の正体に迫る

神谷さん:ここからはThink Labの井上さんをゲストにお呼びして対談をしていきたいと思います。井上さん、自己紹介とリモートワーク疲れについてのお話をお願いします。

井上さん:Think Labの井上です。よろしくお願いします。

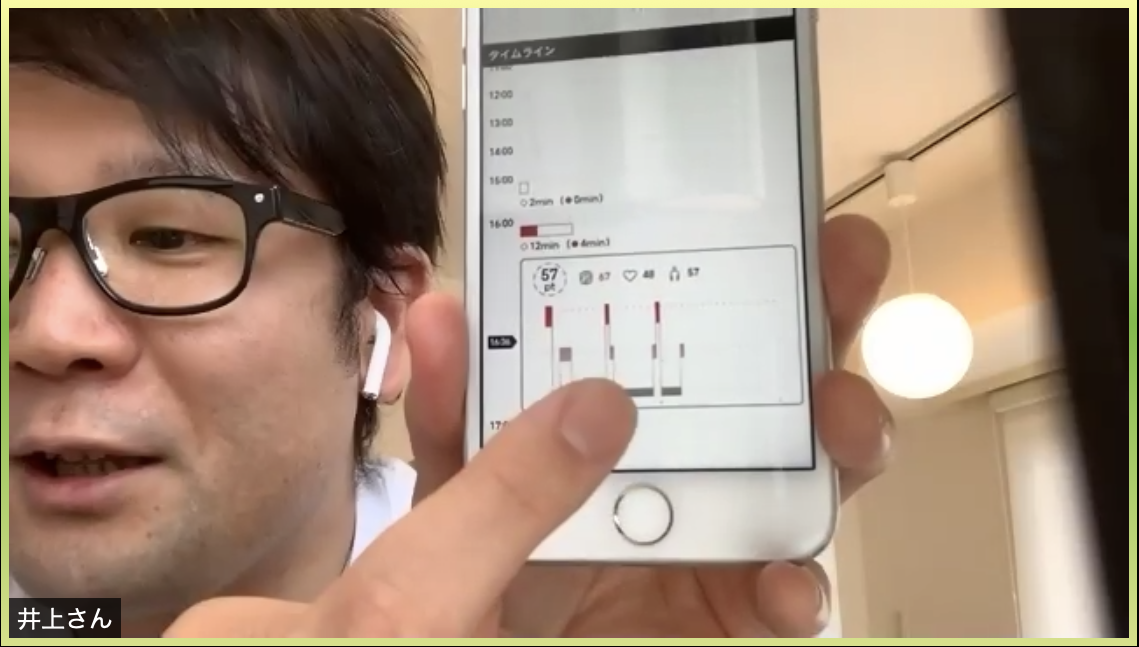

【人物紹介】井上 一鷹 | 株式会社Think Lab 取締役

僕はもともと戦略コンサルの仕事をしていて、今はJINSで「人間がどのくらい集中しているか?」を計測できるメガネの開発や、「世界一集中できる場」を掲げたソロワークスペースThink Labプロジェクトの責任者を務めています。

今僕がかけているメガネとスマホが連動していて、目を通して我々のようなホワイトワーカーがどのくらい知的生産に向き合っているのか集中力を計測できるものです。

井上さん:このメガネを開発した背景には、僕の戦略コンサル時代の経験があります。

当時は週10時間くらいしか寝ない生活をしていまして(笑)、深夜3時くらいが1番集中できる時間だと思っていたんです。

そこで、「どういう環境で、どういった要素があれば人は集中できるのか。働きやすくなるのか」ということに興味を持ち、研究をすることになりました。

その後、より生産的な環境のオフィスをつくることを目的としたコンサルをするようになり、数々のオフィス環境をThink Labとしてつくってきました。

オフィス環境での生産性をあげるためのプロジェクトをしていますが、実際には「公園のベンチの方が集中できた」とか「会社よりもカフェの方が集中できる」といった声も聞きます。

実は、オフィス環境では11分に1回話しかけられるので、深い集中に入ることを妨げられるというデータがあるのです。せっかく集中タイムに入っても、オフィスでは誰かに妨害されてしまうんですよね。

仕事で生産性をあげていくためには、1人で集中し作業をする時間と、社員同士コミュニケーションをとって高めていくことの2軸を保たなくてはなりません。

個の集中と、コミュニケーションの場を、オフィス環境の中でどうやって分けて両立させていくか?ということです。

これをビフォーコロナの議題としていました。コロナ禍のリモートワーク環境とオフィス環境を比較したとき、皆さんは何に困っているのでしょうか。

「リモートワーク疲れ」の正体を僕なりに4つ挙げてみました。

①一人作業中の環境が整っておらず、没頭に伴う達成感がない

②あらゆる社会空間が一つの物理空間に押し込まれゆとりがない

③気持ちのSWITCH、ON→OFFへの切り替えが非常に困難

④テレカン過多、コミュニケーションが聴覚情報に偏ることの疲れ

①一人作業中の環境が整っておらず、没頭に伴う達成感がない

井上さん:リモートワークになってから、明らかにテンションが下がっている人と、リモートワークはウェルカム!と捉えている人がいますよね。

これは「①一人作業中の環境が整っておらず、没頭に伴う達成感がない」が背景にあると考えています。

リモートワーク疲れ、リモートワークでの苦痛の声でいちばん聞こえてきたことは、集中できる椅子とテーブルを持っているかどうかです。

そもそもオフィスチェアは、6時間以上座り続けても大丈夫な構造になっていて、メッシュ加工で通気性が良いです。

しかし、在宅で多くの方がダイニングテーブルの固い椅子で仕事をしていると思いますが、この椅子で仕事を続けると腰痛に悩まされるはずなのです。

神谷さん:自宅は仕事をするという前提で構築されていないですからね。

かつて実施した企業調査のなかでは、ウォークインクローゼットの中で体育座りをして仕事をしている人もいらっしゃいましたね(笑)。

井上さん:僕の友だちは衣装ケースをテーブル代わりにして、座布団を敷いて働いていましたよ。あれは集中できませんし、身体を痛めてしまいますよね。

その他にも、「①一人作業中の環境が整っておらず、没頭に伴う達成感がない」に関しては、その方が単身か、ご夫婦で暮らしているか、育児の有無でも変わってきます。

神谷さん:今(5月時点)はまだ休園のところばかりです。保育園など育児施設が復活してくれば、もう少し仕事ができるのに…という声も多く聞かれますね。

井上さん:そうですね。結局、リモートワークでなぜ疲れるのかと言うと、僕らは集中ができていないからなのです。

仕事に没入できていると、達成感を感じて疲れを感じづらくなります。しかし、さまざまな阻害要因で集中を妨げられるリモートワークでは、達成感を得られず疲れをダイレクトに感じてしまうのです。

②あらゆる社会空間が一つの物理空間に押し込まれゆとりがない

井上さん:次に、「②あらゆる社会空間が一つの物理空間に押し込まれゆとりがない」という点について。

私たちは今まで、オフィスと家をセカンドプレイスとファーストプレイスに分けて生活をしていました。しかしリモートワークになると、これらのプレイスが自宅1つに集約されてしまいます。

「会社の人間関係」「ひとりで仕事をする」「社外の方とやり取りする」というオフィス空間と、「家族・育児の時間」「ひとりの趣味の時間」「SNSで外とつながる」という3つの空間、合計6つの空間を保つことが大切です。

それが、自宅という物理空間には、この6つすべてが押し込まれてしまうので、非常に劣悪環境にいることになります。

③気持ちのSWITCH、ON→OFFへの切り替えが非常に困難

井上さん:3つ目は「③気持ちのSWITCH、ON→OFFへの切り替えが非常に困難」という点です。

リモートワークをしていると、記憶がけっこう曖昧になり、誰と何の話をしたか覚えていないことはありませんか?

私たちは物事を五感で捉えているので、「あの涼しいクーラーの効いた広い会議室で〇〇さんと笑いながら話したあの話」というように、物理的な要因とセットで人との会話を記憶しています。

しかしリモートワークになると、常に同じPCデバイスを通してのコミュニケーションになるので、誰と何を話したのか記憶に残りづらくなります。

その会議室に入ると気持ちがシャキッとするとか、朝の通勤電車で徐々に気持ちを仕事モードに切り替えるといった、オンオフの切り替えがリモートワークではやりづらくなります。

④テレカン過多、コミュニケーションが聴覚情報に偏ることの疲れ

井上さん:4つ目は「④テレカン過多、コミュニケーションが聴覚情報に偏ることの疲れ」について。

リモートワーク環境になり増えたウェビナーやウェブ会議によって、聴覚情報が過多になり疲れているという話があります。

人間は目から入る情報は見ないように取捨選択ができますが、音声情報の方がダイレクトに脳に伝わってしまう傾向があります。そのため疲れてしまうのでは?と考えています。

アフターコロナでリモートワーク環境はどうなるのか

井上さん:ひとつ興味深いデータがあります。

コロナが収束しても「リモートワークを続けたい」と言ってる人が多いにもかかわらず、「リモートワークで効率が下がった」という人が多かった結果が出ているのです。

リモートワークでなぜ効率が下がってしまったのか。その課題ときちんと向き合い、上手にリモートワーク環境と付き合っていく必要があると考えています。

コロナ以前は、「セキュリティー問題」「中間管理職の文化の問題」、この2つがリモートワークの問題だと言われていました。

中間管理職の文化の問題は、「俺はリモートワークだと部下の管理ができない」というものです。今回のリモートワークで、この文化の問題は、問題ではないと多くの方が気付いてしまいました。

別の観点ですが、コロナ以前に職場の方と話していると「somewhere(どこかへ行きたいね)」という話題が中心だったのですが、リモートワークになってからは「nowhere (ここではないどこかへ行きたい)」という話題が増えました。

つまり、リモートワーク環境になり、日常を抜け出したい・非日常に行きたいという欲求が高まってきています。

わざわざ行きたくなる場所、ディズニーのようなオフィス、店舗をつくる必要があるのでは?という議論が生まれています。

ほとんどのことがZoomで完結できる時代にわざわざ外へ出るのであれば、その行く場所は非日常であり、劇場でなければいけないのです。

そういった観点から、オフィスにどういった機能を残したらいいのか、議論を進めていますね。

アフターコロナでオフィス環境に残した方が良いこと/僕たちはなんのために出社をするのか

井上さん:僕は、自分の思考の外にいる人と話すときだけ出社をするという行為は、アフターコロナに残ると考えています。たとえば僕の場合は、JINSの社長と話すときだけ出社するということです。

2つ目は、偶発的な会話を生み出すために出社をすることです。

今回のように、神谷さんとテレカンは簡単にできますが、「こいつと話す予定じゃなかったのに話したら面白かった」ということはオフィスでないと発生しません。

3つ目は、同期や同僚で集まって「俺ら仲間だよね!」と確認するための出社です。例えば、宗教のような無形文化がこれを体現していますよね。

キリスト教であれば、教会に集まって同じ場を共有することで仲間意識を高めていきます。

副業解禁がされている中で、「なぜわざわざこの会社にいるのだろう?」と考えたときに、その意味を確かめるための出社は必要になると考えています。

神谷さん:その場所に行くことで、その団体・組織に所属している感覚になりますよね。

日本では「祭り」などの行事文化が、その仲間意識を高める催しとして機能してきたのではないでしょうか。

文化人類学の祭りに関する文献などは面白いですよ。「祭り」は開催当日だけを意味するのではなく、実は準備期間や後片付けも含めて「祭り」なのだそうです。

成功に向けて、老若男女が個々の役割を果たし、繋がり合い、その地域コミュニティを意識しながら関わっていく期間です。

この「祭り」によるコミュニティの維持・メンテナンスの構造は、これからの組織を考えるうえで参考となるアプローチかもしれませんね。

オフィスが、そういった社内行事・イベントを開催する場として機能しても良いかもしれませんね。

さいごに

神谷さん:今回は「前編」として、リモートワークによって起こる問題についてお話をしてまいりました。

印象的だったのは、私も井上さんも共通して取り上げていたのが、「場」や「空間」の話。本来は異なる活動を異なる環境でしていましたが、それを同一の環境で、それも自立的に切り替えながら進めなくてはいけないというものです。

これは、従来の働き方とは、異なる視座や意識が求められるものですし、当然マネジメントの仕方も変わってくる。

後半で述べたように、オフィスの意味づけも変わってくるでしょう。そういった変化に対して適応していくためには、現状を把握し、戦略的にポイントを抑えながら進めていくことが重要なのでしょう。

本日の話を踏まえながら、次回の「後編」では具体的にどのようなポイントを抑えていくべきか、アクションの部分について話していきたいと思います。

■イベント概要(本イベントは6月10日(水)と17日(水)に実施)

https://vwlevent20200610.peatix.com/

■Virtual Workplace Lab.とは

2020年5月、ポストコロナ時代の「職場」の在り方や働き方を探求することを目的に設立された研究プロジェクト。従来の職場環境が、バーチャルな環境にシフトすることによって生まれる効果や不整合について研究知見を提供。丹念な文献リサーチと企業調査を繰り返し、実践的なノウハウの提供を推進していきます。