企業として、仕事と介護の両立支援を行う必要性はわかっている。それでも、いま目の前で困っている社員が見えないと、「何から始めればいいのか」「どこまで踏み込んでいいのか」と迷ってしまう。そしてつい、優先順位が下がってしまう──多くの企業人事の方が、そんな状態にいるのではないでしょうか。

でも実はその「見えない」の中に、声にならない不安や、誰かに助けを求めることができず静かに耐えている社員がいるのかもしれません。

すでに何かが始まっているかもしれない。けれどそれは、まだ見えていないだけ。今回の記事では、そうした介護の不安の中にいる社員の「気づきにくいサイン」に目を向けながら、企業としての関わり方を探っていきたいと思います。

大きな改革ではなく、まずできることから。誰かが声を上げたとき、無理なく受け止められる会社になるように。現場から見えてきた相談事例やデータを交えて、ヒントをご紹介します。

寄稿者木場 猛氏株式会社チェンジウェーブグループCCO(チーフケアオフィサー)

介護福祉士、介護支援専門員。東京大学文学部卒業。武蔵野大学別科 介護福祉士養成課程 非常勤講師。2001年の在学中から現在まで20年以上、現場の介護職として2千世帯以上の高齢の方とご家族を支援。2018年株式会社リクシス(現チェンジウェーブグループ)に参画。現在も高齢者支援や介護の現場に携わりながら、仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテンツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。2023年9月「仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書」(日経クロスウーマン)を上梓。

・公式サイト:https://changewave-g.com/

目次

「気づけば、もう始まっていた」──静かに進行する隠れ介護の現実

「正直、まだうちの会社ではそんなに介護が大変っていうのは聞かないんですよね」

弊社では「仕事と介護の両立支援」に関するお手伝いをさせていただいているのですが、人事の方から、よくこうした声を聞きます。でもそれは、社員の介護の問題や両立の負担がないからではなく、本人が声を上げておらず、まだ見えていないだけかもしれません。

親御さんの急な入院から介護が始まるケースはよく耳にしますが、介護の始まりは、そのような大きな事件として起きるとは限りません。

- 高齢の親の足腰が弱って日中あまり外に出ていない

- 大きな買い物は大変

- 物忘れが出てきた

- 心配なので通院に付き添う

- 複雑な書類の手続きを手伝う…

親は大丈夫と言うけれど、時々様子を見ないと心配──静かに、少しずつ、日常のすき間に入り込んでくるのが介護のリアルです。多くの場合、社員自身も「まだ介護と呼べるほどじゃない」と思いながら、仕事と両立しているうちに、次第に生活が圧迫されていきます。

たとえば、ある50代の男性社員は、毎週末2時間かけて実家に通い、親の生活支援をしていました。仕事には影響を出さず、定時まできっちり勤務をこなしていたため、周囲は何も気づいていませんでした。数年に渡るその生活を過ごした後、突然「少し休みたい」と人事に申し出があり、そこで初めて「すでに介護が始まっていた」ことが発覚したのです。こうした隠れ介護の状態は、どの企業にも存在しています。

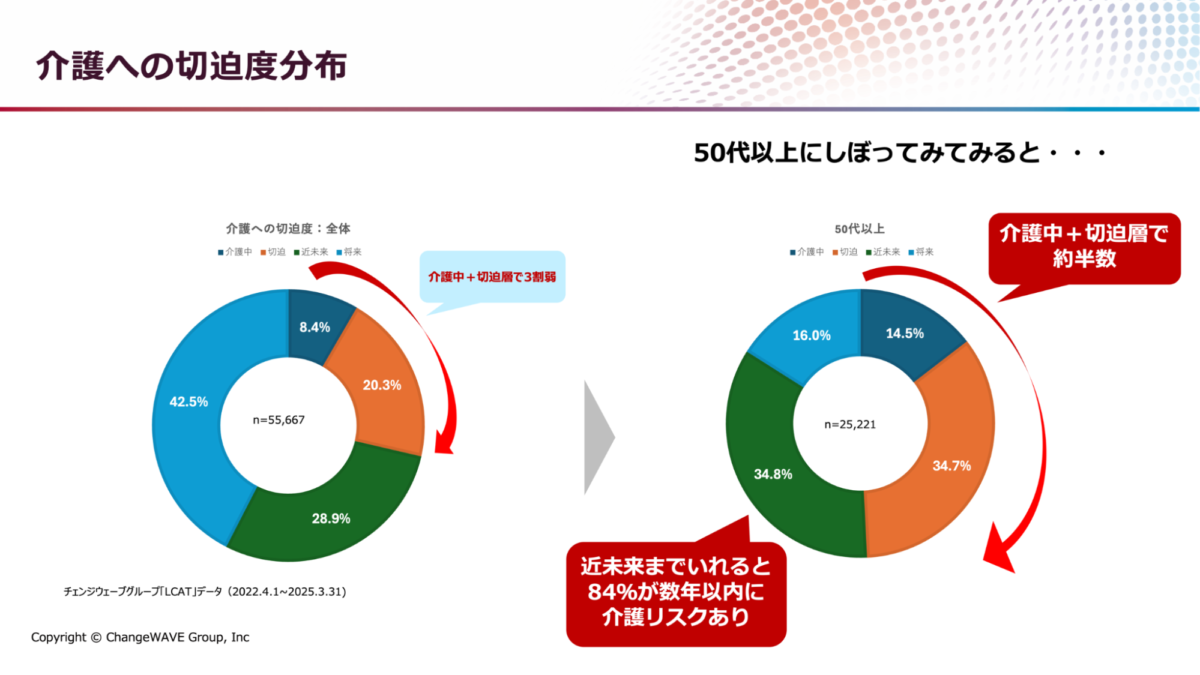

実際、弊社の調査では20代からの全世代のビジネスパーソンのうち、すでに何らかの形で親の支援をしている人が1割弱という結果が出ていますが、「いつ介護が始まってもおかしくない」と感じている層は2割以上。つまり、全体の約3割が、すでに何らかの入り口に立っているということになります。

さらに50代以上に絞ってみると、約半数が「介護中」または「いつ介護が始まってもおかしくない」という状況になっていることがわかりました。

CWG 仕事と介護の両立支援サービス「LCAT」データより(N=55,667:2022年4月1日~2025年3月31日)

それでも、会社でその事実を口にするケースはあまりありません。なぜなら、まだ「ギリギリ回っている」からです。

でもそのギリギリが突然崩れたとき、人事や上司にとっては「いきなり問題が起きた」ように見えるのです。もしかしたら社員本人でさえ「急に始まった」と感じているのかもしれません。

実際は、周囲が気付く前から「高齢の親の家の掃除や食事の準備などの世話をしている」「親だけの生活が心配で定期的に見守っている」といった、事実上の介護状態になっています。介護は、ある日突然始まるものではなく、知らない間に進んでいるもの。その現実に気づけるかどうかが、支援のタイミングを左右します。

「声が上がらない」=「困っていない」ではない──9割が不安を抱えている現実

管理職や人事に相談が無いからといって社員が困っていないとは限りません。実はそこに、大きなギャップがあることが、複数の調査から見えてきています。

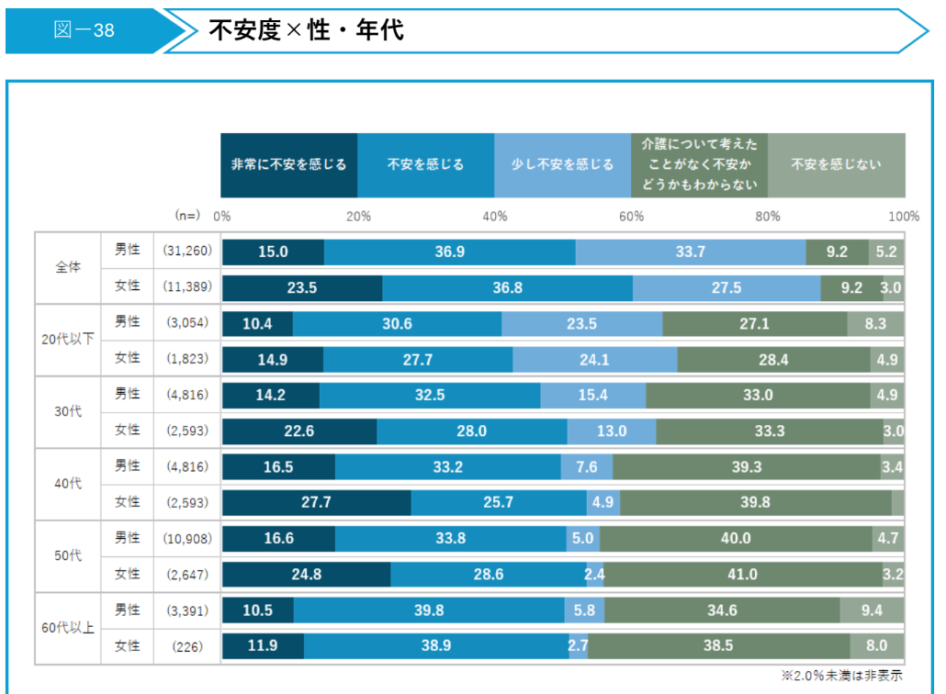

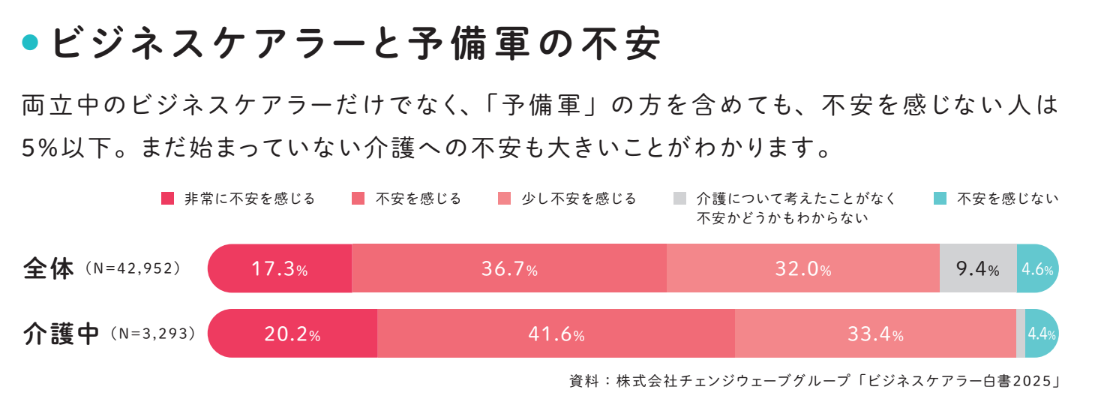

ビジネスケアラー白書のデータでは、ビジネスパーソンのうち、介護に関して「特に不安を感じていない」と答えた人は、全年代を通して1割未満でした。ほぼすべての人が何らかの不安を抱えているということになります。特に不安が強いのは、40〜50代の層です。親の介護が現実味を帯びてくる年代であり、仕事の責任も重くなる時期にあたります。

さらに意外なことに、すでに介護が始まっている人よりも、まだ始まっていない人の方が、不安の度合いが高い傾向にあるという調査結果もあります。介護が始まると、地域包括支援センターやケアマネジャーといった相談先に接点ができ、情報が手に入るようになります。ある程度条件も定まり、一旦は対応が落ち着いた状態になる方も出てきます。

しかし、介護の直前にいる人たちは、何が起こるかもわからず、どこに相談すればいいかも知らず、無限の可能性に備えて漠然とした不安を抱えたまま、日常を送っているのです。この「何をどうすればいいか分からない不安」は、影響が目に見えにくいものの、本人にとってはかなりの負担です。

声が上がるのは、信頼のサイン──そこから一緒に考えればいい

実際に介護の相談が上がってくることは、まだ少ないかもしれません。だからこそ、その数少ない「声」が届いたとき、企業としてどう動けるかが問われます。

冒頭で例に挙げた50代の男性社員は、ある日突然、人事に「しばらく仕事を休めませんか」と打診しました。体調が悪いわけでも、家庭に大きな事件があったわけでもありません。ただ、実家の親の体調悪化が続き、頭の中がいっぱいになっていました。

人事の方はどこまで踏み込むか迷いながら、「休みの手続きはもちろん可能だが、まずは介護のことをプロに相談してみてはどうか」と、弊社の仕事と介護の両立相談窓口につなぐ判断をしました。そうして相談員として関わった私がお話を聞いたところ、ほかのご家族とのコミュニケーションや介護保険サービスの利用に抵抗感があったようで、ほとんど自分で抱え込んでしまっている状態でした。

こう言ったケースの場合、休んでもご本人の介護負担は軽くならず、状況は変わりません。その方の親御さんの状況や介護度を踏まえると、介護する社員の方自身の負担感をケアマネージャーなどの介護サービスの担当者に伝えることで、安定的な介護体制を再調整してくれる可能性がありました。そのことをお伝えし、あわせてご家族で誰と話すとよいかなどを一緒に考え、ほんの30分でその方の考えは大きく変わっています。

「今の働き方をまったく変えなくても、親のためにできることがあると知って驚きました。誰に頼ればいいか、頼っていいのかも知らず、自分でやらなきゃいけないと思い込んでいましたが、制度や専門職にうまく頼れば、ここまでやってもらえるんですね。少し安心しました」

私はお話を聞いて整理し、ありえる方法をいくつか提示した程度です。それだけで、まだ実際に介護サービスが手厚くなったわけでもないのに、介護による仕事への影響は軽くなったようです。

このように、「休業しないと無理かもしれない」と思い詰めていた社員が、実は今のままでも十分両立できると知り、落ち着いて、通常業務に戻っていく──そんなケースは少なくありません。少し踏み込んでみることで、状況が変わることもあるのです。

社員にとっては、「ここで誰かに話を聞いてもらえるかどうか」が、今後の働き方やキャリアの行方に大きく影響します。相談に来られた社員の方からは「会社にこんな機会があってよかった」「人事にすすめられてどんなものかと思ったが、話してみてよかった」と明言される方もいらっしゃいました。相談相手が社内の人でも、人事にすすめられた相談先でも、寄り添ってくれる会社だと実感できます。その実感がここで働き続けたいという信頼にもつながっていくのではないでしょうか。

複雑な家庭の事情が関わるテーマですので、踏み込むのはエネルギーがいります。判断に迷う場面もあるかもしれません。でも、「相談されたときにどう対応されたか」は、社員にとって忘れられない体験になります。制度の案内に終始するのではなく、社員が誰かに頼りたいと感じた時に、気づき、まずは受け止めること。それが、一番大事な支援なのだと思います。

その一言が壁になることもある──休みたいわけではない社員の本音

とはいえ、管理職や人事担当として相談を受ける側としては、「介護のことで自分に何ができるんだろう」と戸惑うこともあるかもしれません。

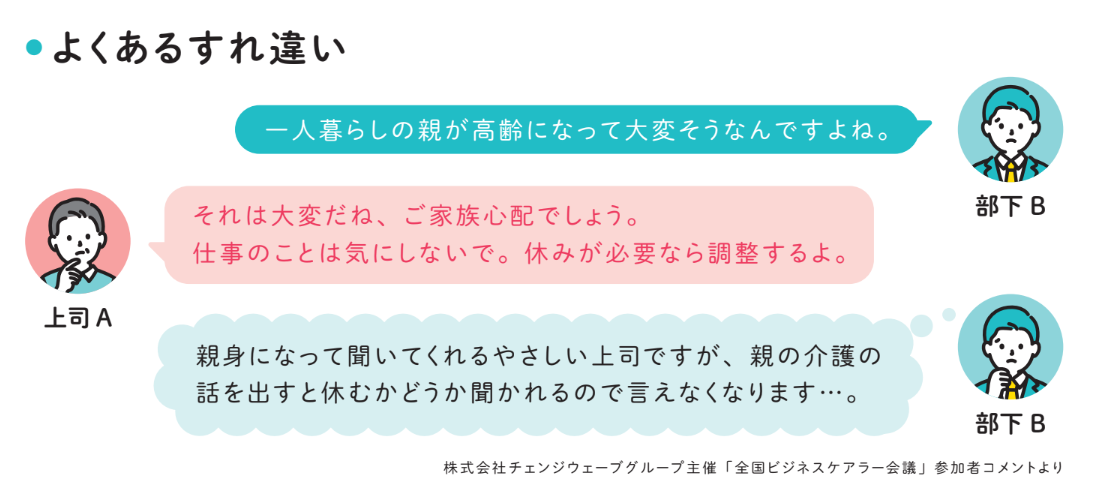

介護について相談を受けたとき、上司や人事の方が、善意で「しばらく休んでもいいんだよ」「制度は使えるからね」と声をかけているというのを相談者からよく耳にします。でも、こうした言葉が、かえって社員を戸惑わせてしまうこともあります。

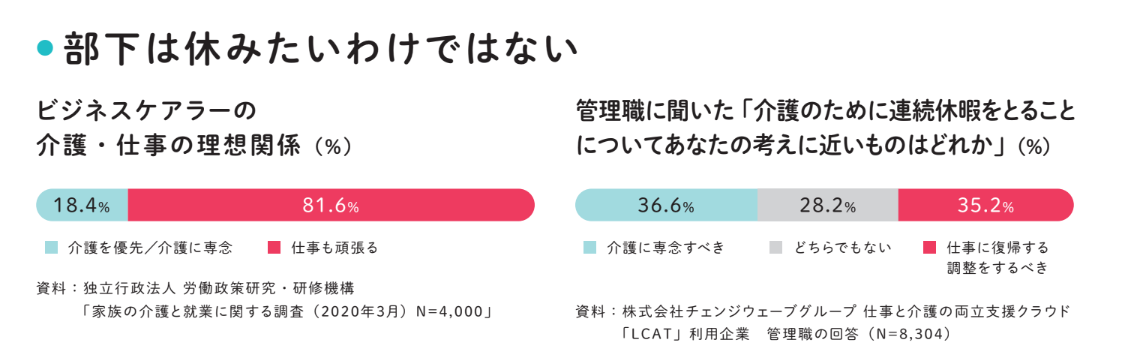

本人は必ずしも「休みたい」と思っているわけではなく、「どうすれば続けられるか」を一緒に考えたくて相談している場合があります。なのに最初から「休む前提」で話が進んでしまうと、「やっぱり介護しながら働くのは無理ってことか」「結局、家族がやるしかないのか」と感じさせてしまうのです。

介護の相談は、正解のないテーマです。そもそも社内で相談を受ける人事や管理職の方々も、介護の知識が豊富なわけではありません。

でも、そこに不安を感じすぎる必要はありません。大切なのは、「わからないなりに、どう耳を傾けるか」という姿勢です。「こうすればいい」「前例ではこうだった」とアドバイスするよりも、まずは相手の思いや状況に関心を向けること。「それは大変だったね」「今、どんなことに一番困っている?」と、目の前の相手に興味を向けるだけでも、相談してきた社員の気持ちはほっと和らぎます。

まず聴く。そのシンプルな行動が、「この人には話してもいいかもしれない」という信頼を生み出します。支援の第一歩は、制度の説明ではなく、「その気持ちに寄り添っているよ」という姿勢なのだと思います。

両立支援をする側も、ひとりで抱えなくていい──プロとともに、「無理なく」支える会社へ

ここまで読んで、「仕事と介護の両立支援は難しいな」と感じた方や、状況によっては「気持ちを聞く時間まではとれない…」と感じた方もいるかもしれません。

それは自然なことです。そもそも介護の話は各社員の「家庭の事情」です。人事や管理職がすべてを把握し、すべてを判断する必要はありません。大切なのは、「気づくこと」そして、「専門職にうまく頼ること」だと思います。

両立支援のプロと一緒に考える体制を作っておくことで、人事の方も「全部を自分で判断しなくていい」という安心感が得られます。介護のこと、つまり社員の「親の問題」はその道のプロに任せ、企業の人事や管理職の方は社員の方自身が「どう働きたいのか」の話をしていくのが、互いに無理のない両立支援の形だと考えており、そういった姿を目指しています。

そして、制度や仕組みだけではなく「もし何かあれば、ここに話せる場がある」と社員が感じられる環境こそが、最大のセーフティネットになります。すべてを完璧に整える必要はありません。でも、たった一人でも「不安な気持ち」に寄り添えたなら、それは間違いなく、会社にとっての大きな前進です。

困っている社員のすぐそばに、聞いてくれる人がいて、必要ならプロにつないでくれる。そんな会社ならきっと「何かあっても、ここでなら働き続けられる」と思える人が増えていくのではないかと考えています。

両立支援は、支援する側も頑張りすぎないのが重要です。「ひとりで背負わないようにすることで無理なく続けられる」というのは、両立する社員も、それを支える人事や管理職も同じだと思います。

ここまで読んでくださったあなた自身も、すでに小さな一歩を踏み出しています。迷いながらでも、少しずつ、ご無理なく。今日のこの気づきが、誰かの働きやすさにつながる。そんな連鎖が、会社全体の安心を育てていくのだと思います。

▶仕事と介護の両立支援事例はこちら:https://lcat.jp/casestudy/