ミドルマネジャー(課長層、以下マネジャー)の過重負担や長時間労働、業務の難しさなどが、多くの企業で問題となっています。

「マネジャーは罰ゲームだ」「マネジャーになりたくない人が増えている」「マネジャー限界説」などの声もよく耳にするようになりました。そうした問題を解決するにはどうしたらいいのでしょうか。マネジャーのオーバーワークを乗り越える4つのアプローチを紹介します。

第3回は事例を交えながら、「業務量」に対処するための前半2つのアプローチを具体的にお伝えします。

寄稿者石橋 慶(いしばし けい)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ レーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ マネジャー

2005年リクルートマネジメントソリューションズ入社。ソリューションプランナーとして、幅広い業種・規模の企業に対し、人材採用・人材開発・組織開発の企画・提案を行う。2012年よりミドルマネジメント領域の調査研究およびトレーニング・モバイルラーニングの商品企画・開発に従事。

寄稿者木越 智彰(きこし ともあき)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ トレーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ 主任研究員

ビジネス系出版社にて書籍の編集・企画業務に携わった後、2009年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。海外事業の立ち上げ・専属トレーナーのマネジメント業務を経験し、現在は研修の企画開発に従事。主にマネジメント領域を担当する。著書に『部下育成の教科書』(共著・ダイヤモンド社)がある。

目次

業務の「量」と「質」を分けて、4象限でアプローチを考える

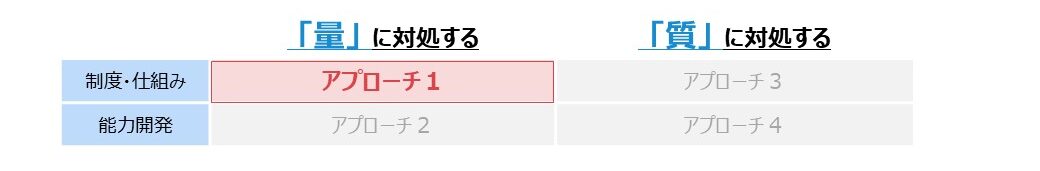

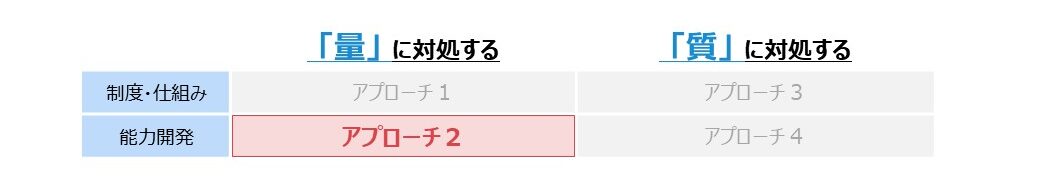

マネジャーのオーバーワークを乗り越えるためにはどうしたらよいのでしょうか。マネジメント業務の「量」と「質」を分け、そこにソリューションの2軸(「制度・仕組み」「能力開発」)を掛け合わせた4象限で、乗り越える4つのアプローチが考えてみます。

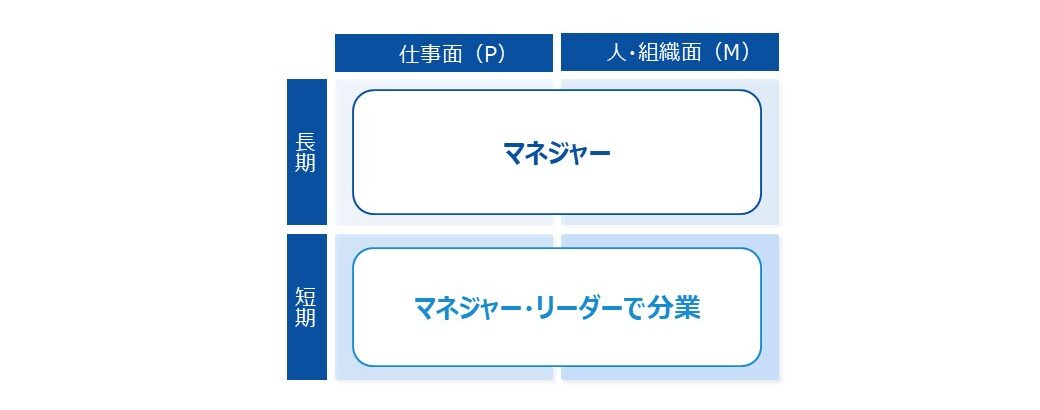

また、PM理論の「目標達成能力(Performance)」と「集団維持能力(Maintenance)」の2つの能力要素に、時間軸(長期・短期)を掛け合わせた4象限でマネジメント機能を整理しました。今回はこの2種類の4象限を使い、具体的事例を交えながら4つのアプローチを紹介していきます。

第3回は、業務の「量」に対処する2つのアプローチを紹介します。

【アプローチ1】「制度・仕組み」で量に対処する

1つ目は、「制度・仕組み」で量に対処するアプローチです。簡単に言えば、マネジャー業務を他の人材やリソースに振り分ける仕組みを作り、マネジャーの業務負担を減らす方法です。

この種の対処はマネジャー個人の権限を超えているため、組織的対応が必須となります。人事などが主導して、新たな制度・仕組みを用意する必要があるのです。

リソースを振り分けて、マネジャーの仕事を軽減する

企業Aの事例を紹介します。

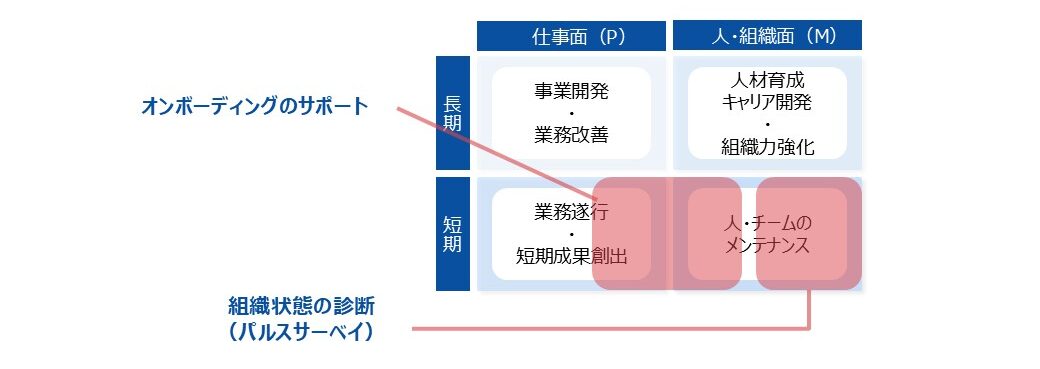

この企業では、マネジャーの業務負荷軽減のために、2つの施策を実行しています。1つは「オンボーディングサポート」です。

総務を中心としたバックオフィス部門チームが、新入社員や中途入社者が分からないことを何でも質問できる社内サービスを運用しています。彼らが答えられることはすぐに回答し、答えられないものも必ず担当者につないでいます。

A社はこのオンボーディングサポートによって、マネジャーの入社者のサポートにかかる業務を軽減しています。

またA社では、人事が中心となって、社員が月に1回、簡単なアンケートに回答する「パルスサーベイ」を導入しています。

このパルスサーベイによって、人事やマネジャーは、社員一人ひとりの健康状態・精神状態や人間関係の状態、ひいてはチーム・組織の健康状態を可視化できます。誰かの健康状態や精神状態、チーム内・組織内の人間関係や雰囲気などに問題が見つかった場合は、人事とマネジャーが連携して原因を特定し、改善につなげていきます。

A社人事は、このようにパルスサーベイを活用して、マネジャーのピープルマネジメントを支援しているのです。こうした方法でマネジャーの仕事を軽減することも十分に可能です。

マネジャーの役割を「ヨコ」で分業して、負担を軽減する

次にB社の事例を紹介します。

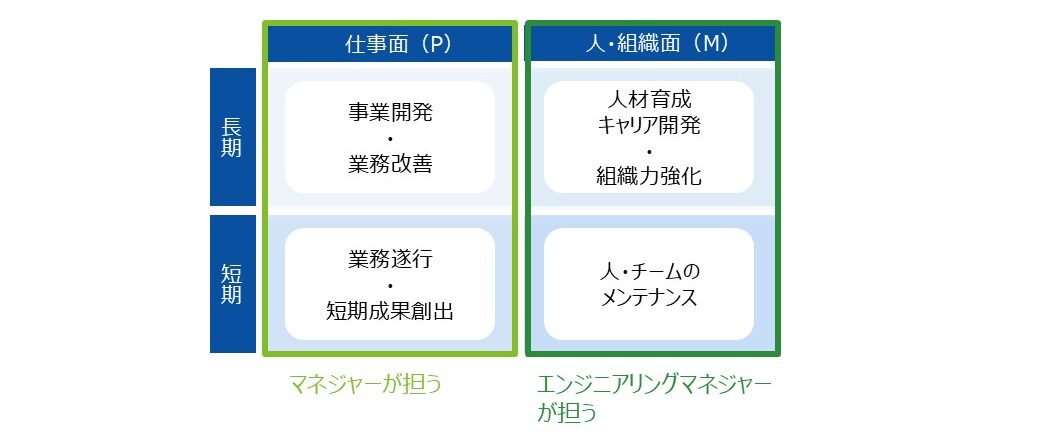

あるときB社のエンジニア部門は、組織拡大に合わせて、マネジャーとは別に「ピープルマネジャー」という役職を新設しました。

エンジニアリングマネジャーは、事業に競争力を与える強い開発チームを創り上げることをミッションとして、人材育成、キャリア開発、組織力強化、人・チームのメンテナンスなどを担当しています。マネジメント業務を分業することで、無理なくマネジメントできる仕組みを構築したのです。

このように仕事面のマネジメントと人・組織面のマネジメントを別々のマネジャーが担当し、「ヨコ」で分業して負担を軽減する方法もあります。

【アプローチ2】「能力開発」で量に対処する

2つ目は、「能力開発」で量に対処するアプローチです。このアプローチのポイントは、マネジャー(特に新任マネジャー)と、マネジャー昇進前のリーダークラスの能力開発を同時に行うことです。

プレイヤー層からマネジャー層へのトランジションは、役割転換のなかでも質的な変化が最も大きいため、昇進前後の丁寧な能力開発が必須となるのです。

マネジャーの役割を「タテ」で分業して、早期マネジメント教育を行う

私たちが勧めたいのは、マネジャーとリーダークラスがマネジャーの役割を「タテ」で分業する方法です。マネジャーが、自身の責任と権限の範囲内で業務を切り出し、一部のマネジメント業務をリーダークラスに任せるのです。

具体的には、長期マネジメント業務はマネジャー自身が担当し、短期マネジメント業務をマネジャー・リーダーが分業するのがよいでしょう。

例えば、短期的な業務遂行をリーダークラスに管理してもらい、マネジャー自身は長期の戦略立案に力を入れるのです。また、リーダークラスにほかのメンバーのメンター的役割を引き受けてもらい、組織コンディションを維持するやり方も考えられます。

このようにタテで分業することで、リーダークラスに実践的な早期マネジメント教育を行い、マネジメントの視界を付与することができます。

彼らはマネジャーの補佐役や相談相手となることで、疑似的なマネジメント経験を積むのです。その経験が、やがてマネジャーに昇進したときに生きるでしょう。

最近は、このようなタテの分業を行う企業が増えてきています。

例えば、C社はグループリーダークラスに「評価者研修」を導入した上で、グループリーダーをメンバーの一次評価者に据えています。彼らはマネジャーの評価を助けながら、評価の基本や具体的スキルについて学んでいます。

またD社では、リーダークラスに「マネジメント研修」を導入し、受講後は課長とともに自職場の風土変革に取り組んでもらっています。リーダークラスがマネジメントの基本知識を学び、その知識を課長とともに職場で実践することで、リーダーと上司の関係性が変わったり、将来マネジャーになる自覚を持ったりする効果があります。

以上で、マネジャーの「業務量」に対処する2つのアプローチの紹介を終わります。第4回は、マネジャーの「業務の質」に対処する2つのアプローチを紹介します。