ミドルマネジャー(課長層、以下マネジャー)の過重負担や長時間労働、業務の難しさなどが、多くの企業で問題となっています。

「マネジャーは罰ゲームだ」「マネジャーになりたくない人が増えている」「マネジャー限界説」などの声もよく耳にするようになりました。そうした問題を解決するにはどうしたらいいのでしょうか。マネジャーのオーバーワークを乗り越える4つのアプローチを紹介します。

第1回は、私たちが実施した調査を通して、この問題の前提にある「現代のマネジャーの置かれた環境」を分析します。

寄稿者石橋 慶(いしばし けい)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ レーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ マネジャー

2005年リクルートマネジメントソリューションズ入社。ソリューションプランナーとして、幅広い業種・規模の企業に対し、人材採用・人材開発・組織開発の企画・提案を行う。2012年よりミドルマネジメント領域の調査研究およびトレーニング・モバイルラーニングの商品企画・開発に従事。

寄稿者木越 智彰(きこし ともあき)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ トレーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ 主任研究員

ビジネス系出版社にて書籍の編集・企画業務に携わった後、2009年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。海外事業の立ち上げ・専属トレーナーのマネジメント業務を経験し、現在は研修の企画開発に従事。主にマネジメント領域を担当する。著書に『部下育成の教科書』(共著・ダイヤモンド社)がある。

目次

1. そもそもマネジャーはなぜ必要なのか?

最初に、「そもそもマネジャーはなぜ必要なのか?」をごく簡単に説明します。

マネジャーは、「官僚制のヒエラルキー(階層化)」によって生まれた存在です。官僚制とは、組織成員が安心して働ける、属人性を排した効率的な仕組みのことを指します。

その特徴は、標準化とヒエラルキーにあります。標準化は、想定の範囲内で決められた作業を決められた通りに遂行するための備えであり、標準化ではカバーできない例外対応や事後調整をするための仕組みがヒエラルキーです。

そして、マネジャーはヒエラルキーを機能させるための要です。社員が安心して働ける効率的な組織には、ヒエラルキーの要として例外対応や事後調整を担当するマネジャーが必要なのです。

2. マネジャーの役割は時代に従って広がり続けてきた

マネジメントに関する研究は古くから行われてきました。

ファヨールは、管理の5つの要素として「計画」「組織」「命令」「調整」「統制」を掲げました。ドラッカーは、「目標を設定する」「組織する」「動機づけとコミュニケーションを図る」「評価測定をする」「人材を開発する」をマネジャーの5つの仕事と考えました。これらがマネジャーの基本的な役割といえます。

ただ、実際の現場では、マネジャーの役割は時代に従って変化してきました。

1950年代は部下の業務の管理・監督だけを行えばよい存在でした。ところが1980年代後半頃からは、上司や関連部署、外部の関係者に影響力を発揮したり、予算・コスト・品質面の計画・管理などの中長期業務を主導したりする役割が加わりました。

2000年代以降はこれらに加えて、採用・配置・育成・処遇・給与に代表される人事施策の運用、つまりピープルマネジメント(人的資源管理)もマネジャー役割として重要度が高まってきました。マネジャーの役割はこうして広がり続けてきたのです。

さらに、最近は「プレイングマネジャー」が増えており、マネジメント業務を圧迫する大きな原因となっています。なお、プレイングマネジャーは、業務量の増加やメンバーの力量不足などを背景に万国共通で増えています。日本だけが多いわけではありません。

マネジャーは50年以上も前から忙しい存在でした。カールソンやスチュワートは、1950~1960年代に「管理者は、多くの人々との接触で時間を費やし、対面でのコミュニケーションを好み、自部署メンバーばかりではなく他部署の人や他社の人や経営の上層部との接触にも多くの時間を割き、活動は小刻みで断片的である」などと述べています。そのせわしない忙しさが、さらにどんどん増しているのが現代のマネジャーといえるでしょう。

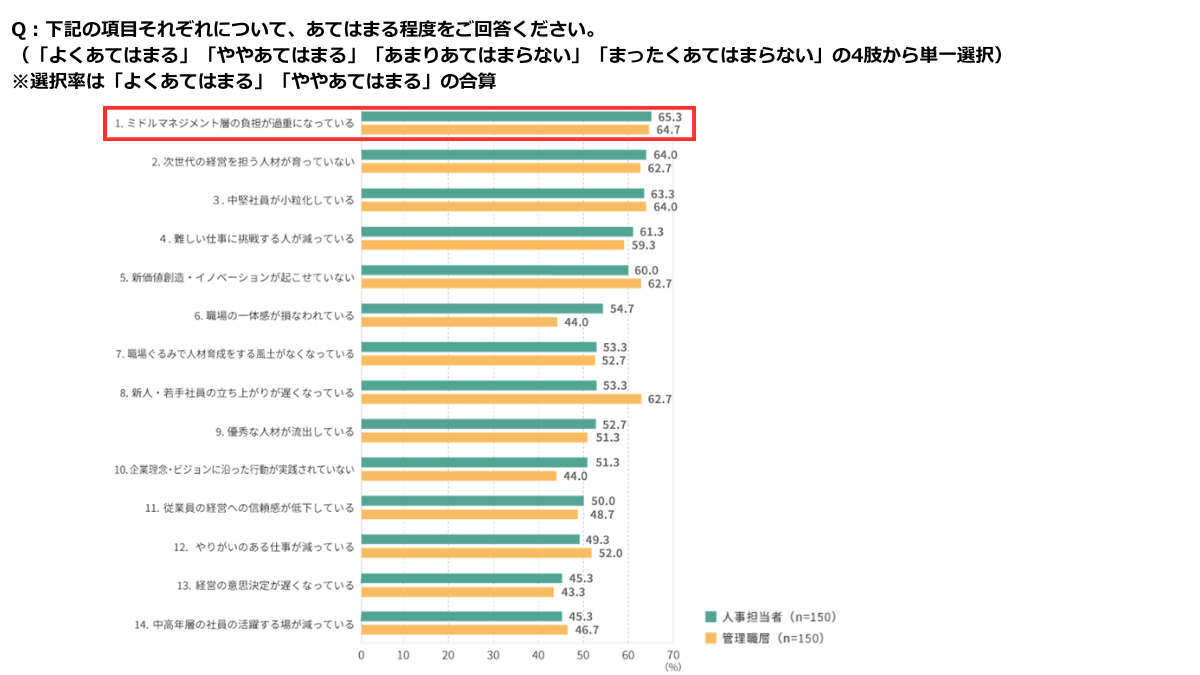

3. 人事担当者・マネジャーともに「ミドルマネジメント層の負担が過重になっている」が1位に

ここからは、弊社「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」のデータを通して、現代のマネジャーの置かれた環境を具体的に見ていきます。

最初に紹介するのは、会社の組織課題について質問したアンケート結果です。人事担当者・マネジャーともに「ミドルマネジメント層の負担が過重になっている」が1位になりました(人事65.3%、マネジャー64.7%)。

私たちはこの調査を長年続けているのですが、史上初の出来事です。マネジャーの過重負担を象徴するデータだと考えています。

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

4. 多くのマネジャーがマネジメント業務に専念できていない

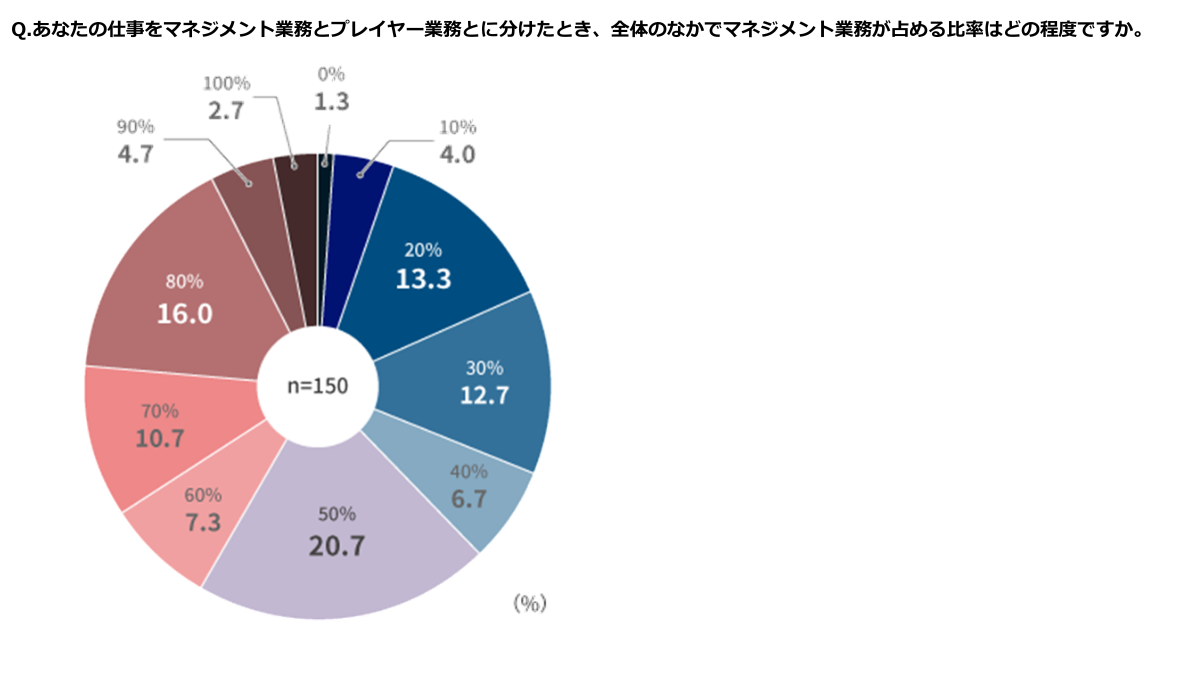

次は、プレイングマネジャーに関するデータを紹介します。

本調査では、マネジメントの業務比率が50%以下の人の割合が6割程度(58.7%)もいました。多くのマネジャーがプレイヤー業務に追われて、マネジメント業務に専念できていない実態が浮き彫りになりました。

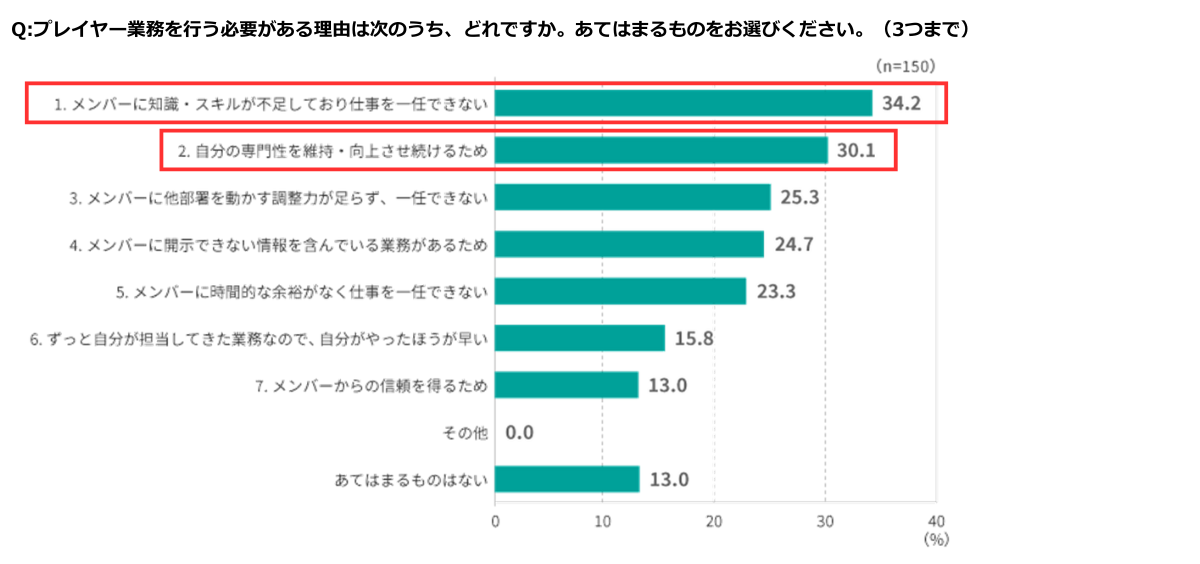

なお、プレイヤー業務を行う必要がある理由としては、「メンバーに業務・スキルが不足しており仕事を一任できない」が1位となりました。他に「メンバーに他部署を動かす調整力が足らず、一任できない」や「メンバーに時間的な余裕がなく仕事を一任できない」も比較的上位となっており、メンバーの力量不足・キャパシティ不足が最大の原因であることが分かりました。

ただ一方で、「自身の専門性を維持・向上させ続けるため」という個人的なニーズも大きいことが判明しました。マネジャーがプレイヤー業務を続ける目的の1つは、自らの専門性と市場価値を維持したり向上させたりして、自身のキャリアのためでもあるようです。

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

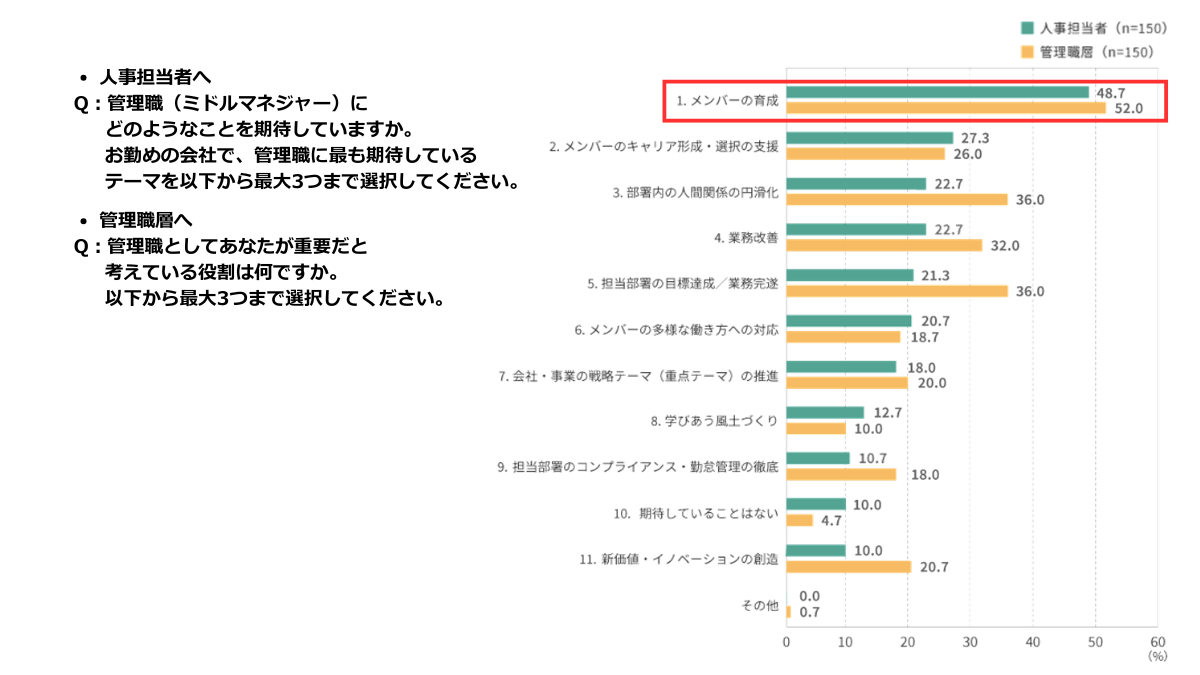

5. 現代のマネジメントで最も重要かつ難しいのは「メンバー育成・能力開発」

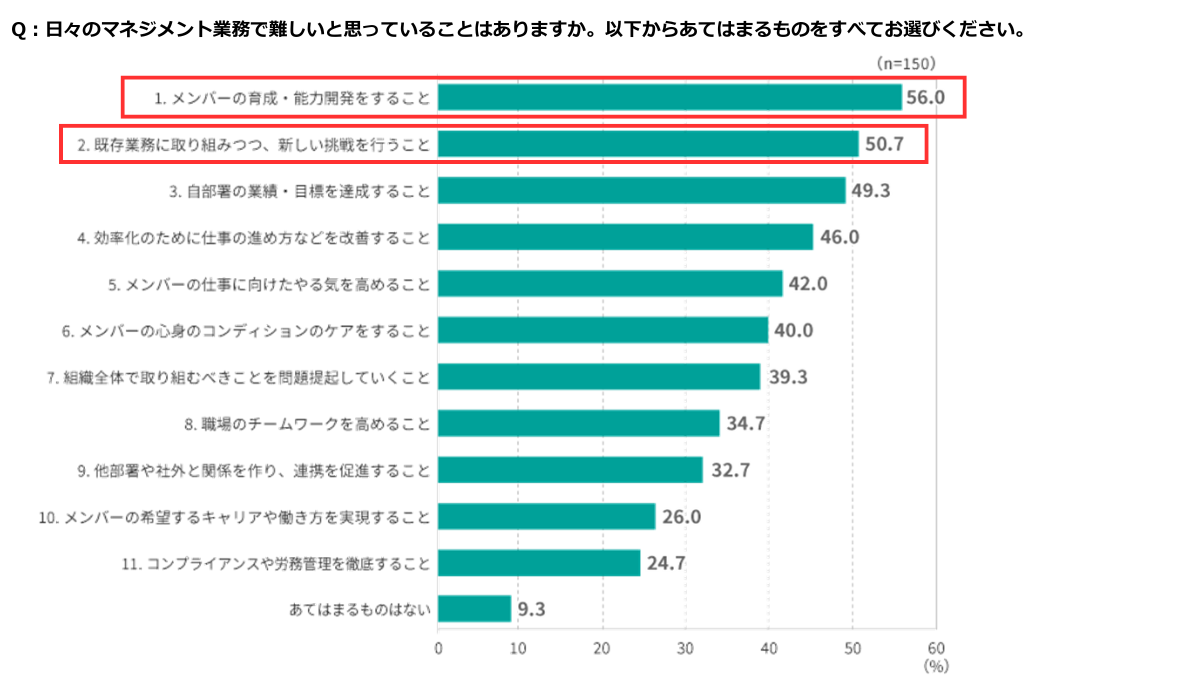

マネジメント業務の現状について詳しく見ていきましょう。

人事担当者がマネジャーに期待すること、マネジャーが重要だと考えている役割は、1位がともに「メンバー育成」(人事48.7%、マネジャー52.0%)でした。2位以下は、人事担当者とマネジャーのとらえ方の度合いに違いがありましたが、1位だけは両者が一致していたのです。メンバー育成の重要性がよく分かる結果となりました。

ところが、マネジャーが日々のマネジメント業務で難しいと感じていることの1位も「メンバー育成・能力開発」(56.0%)でした。現代のマネジメントで最も重要かつ難しいのは、メンバー育成・能力開発なのです。

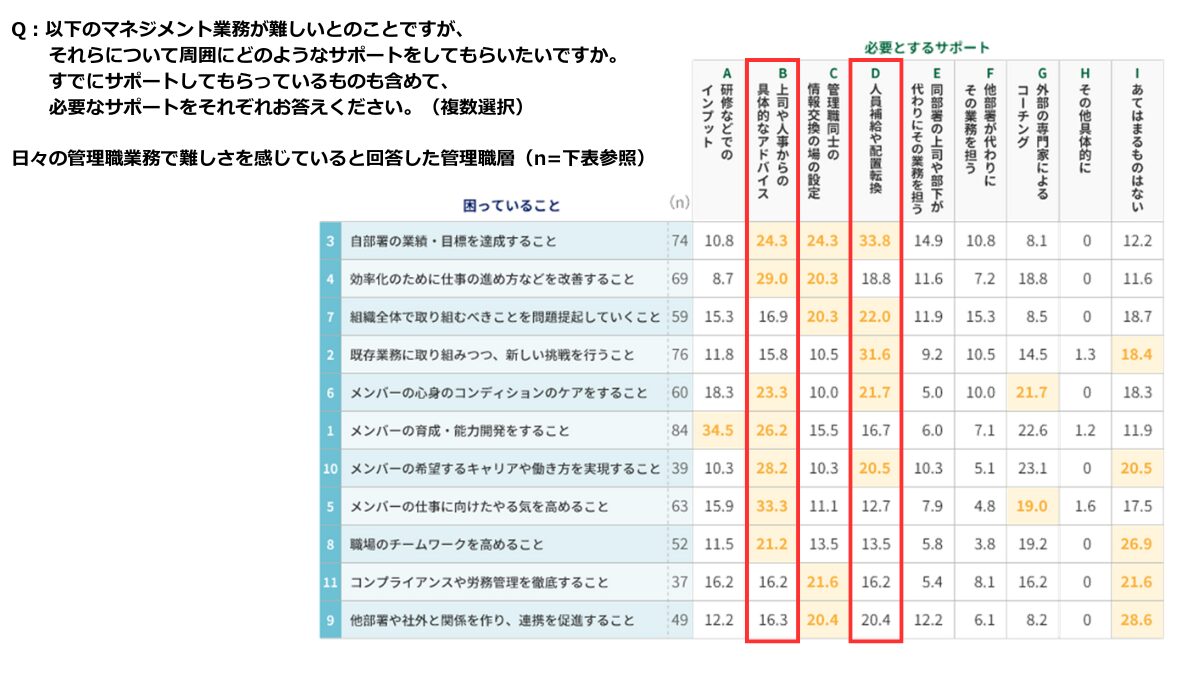

なお、マネジャーが必要としているサポートは、マネジメント業務の種類によって異なります。目標管理や業務管理については人員補充や配置転換などの措置が最も効果的ですが、メンバー育成や能力開発を含むピープルマネジメントに関しては、多くのマネジャーが「上司や人事からのアドバイス」を強く欲しています。ピープルマネジメント支援は、人事が特に力を発揮すべき領域と言えます。

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

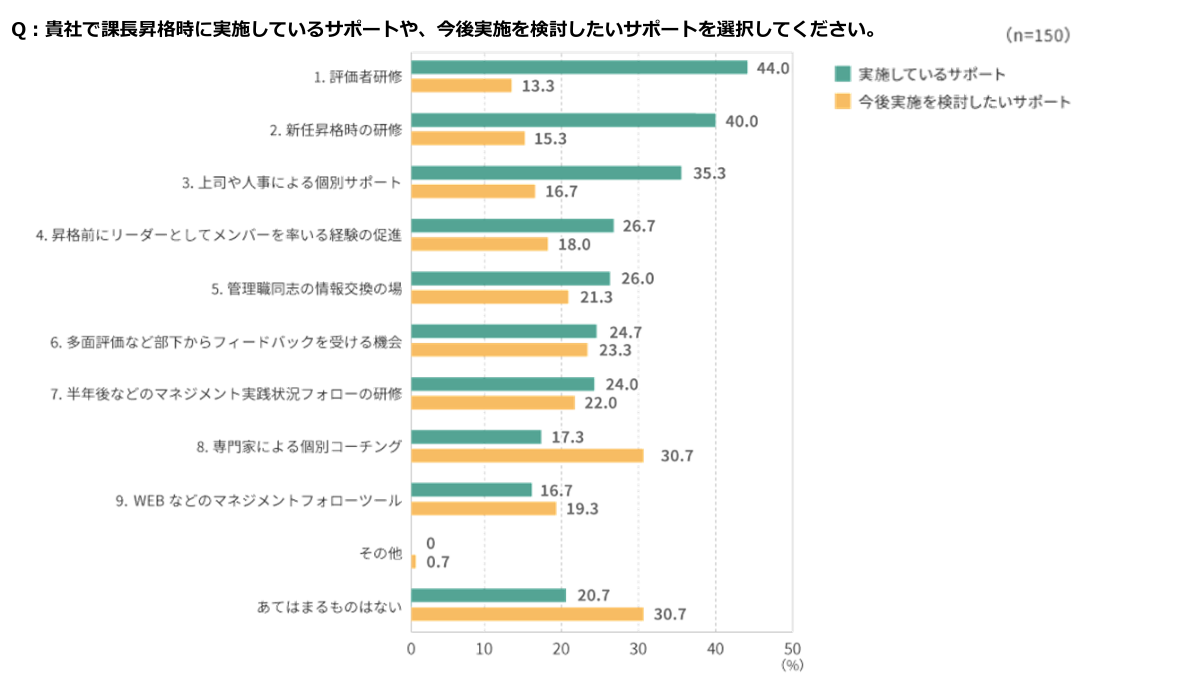

6. 「マネジャーに対する専門家の個別コーチング」がこれから増加するだろう

マネジャーに対する人事のサポートについて見ていきましょう。

結論から言えば、これから増加すると考えられるのは「外部の専門家による個別コーチング」です。

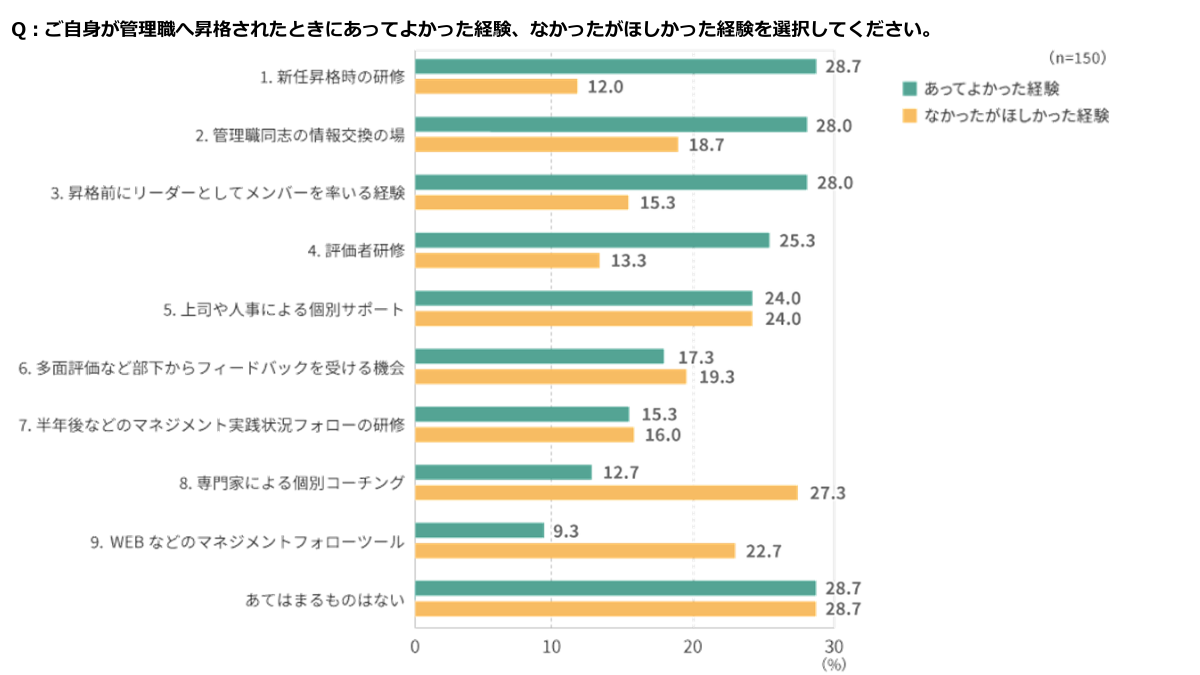

なぜなら、課長昇格時に実施している企業がまだ多くなく(17.3%)、今後実施を検討したい企業が多い(30.7%)からです。一方で多くのマネジャーが、昇格時になかったが欲しかった経験として挙げています(27.3%)。

つまり、人事もマネジャーも、外部の専門家による個別コーチングが必要だと考えている人が多いのです。今後、実施する企業が増えることでしょう。

なお、マネジャーが、昇格時にあってよかったと強く感じているのは「昇格時研修」「管理職同士の情報交換」「プレマネジメント経験」です。なかったがほしかった経験には、「個別コーチング」のほかに「上司や人事の個別サポート」や「フォローツール」を挙げています。

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

7. マネジャーになりたいという社員が減っているという問題

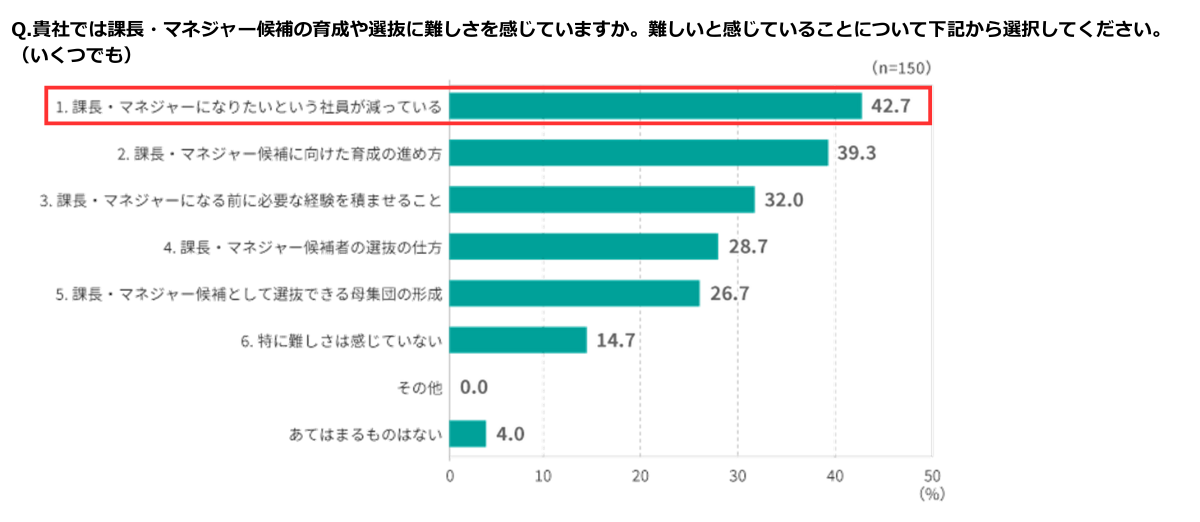

最後にもう1つ、重要なデータを紹介します。

実に半数近くの人事の皆さん(42.7%)が、マネジャー候補の育成・選抜が難しい原因として、「マネジャーになりたいという社員が減っている」という問題を挙げています。

この背景にあるのは、やはりマネジャーの過重負担やキャリアとしての魅力の低さなどが考えられます。マネジャーのオーバーワーク問題を解決するのは難しいですが、負担が少しでも軽減されいきいきと働いていれば、マネジャー志望者が増えていくことが期待できます。

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

以上で、現代のマネジャーの置かれた環境の説明を終わります。

第2回は、これらのデータを踏まえて、マネジャーのオーバーワークの背景を詳しく見ていきます。