キャリア自律に向けた社内公募・異動希望制度の事例を公開する本記事。

上編では、終身雇用の崩壊と雇用の流動化が進む中で企業がキャリア自律の促進を進める背景。また、キャリア自律の主な促進施策と社内公募制度のメリットを紹介しました。

社内公募制度は優秀人材の離職を減少させ、モチベーション向上や採用コスト削減に寄与する効果があります。

下編では、社内公募による弊害を最小限に抑えつつ、最大限の利益を享受できるように工夫を重ねてきた株式会社ジェイック(以降、弊社)の社内公募制度「マイキャリア」の概要や実際の運用ポイントを紹介します。

古庄 拓 | 株式会社ジェイック 取締役/株式会社Kakedas 取締役/HRドクター編集長

慶應義塾大学卒。2005年ジェイック入社。WEB業界・経営コンサルティング業界の採用支援からキャリアを開始。その後、マーケティング、経営企画、研修事業の商品企画、採用事業のオンボーディング支援、大学キャリアセンターとの連携、リーダー研修事業、新卒メディア事業、キャリア支援事業など、複数のプロジェクトや事業の立上げを担当。2016年に執行役員、2018年に取締役就任(現任)、2023年よりグループ会社Kakedas取締役を兼務。採用と人材育成に関するオウンドメディア「HRドクター」の編集長も担当。

X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/tfurusyo

1. 上場企業が運用する社内公募制度|設問と運用手順を全公開

ジェイックが「マイキャリア」を導入した当時は若手の離職が増加していた時期でした。

ジェイックが「マイキャリア」を導入した当時は若手の離職が増加していた時期でした。

元々離職率は低く、退職が多い会社ではありませんでしたが、組織が数百人規模に拡大し、時代の変化もあるなかで、一定数の離職が生じるようになっていました。

離職自体は組織の健全な新陳代謝でもあり、すべてをネガティブに捉える必要はありません。しかし、防げる範囲では予防し、社員が真剣にキャリアを考える機会を提供したいと考え、導入したのは「マイキャリア」です。

じつは「マイキャリア」のアイデアは人事部ではなく、現場の社員から提案されたものです。

提案した社員は事務職の契約社員として入社し、自らの希望で営業職への転身を経て正社員に登用。再び自身の希望で講師職へと転身。家庭の事情に伴う転勤などもありながら自身のキャリアを自ら構築してきた方です。

そんな彼女が、自身の経験をもとに「キャリアを考えるきっかけ」と「社員から会社に希望を伝えるための仕組み」としてプロジェクトを提案してくれました。

当時、人事部でも同じように社内公募やキャリア自律の支援施策を考えていたこともあり、ぜひ本格的に検討しようと動き始めたのです。

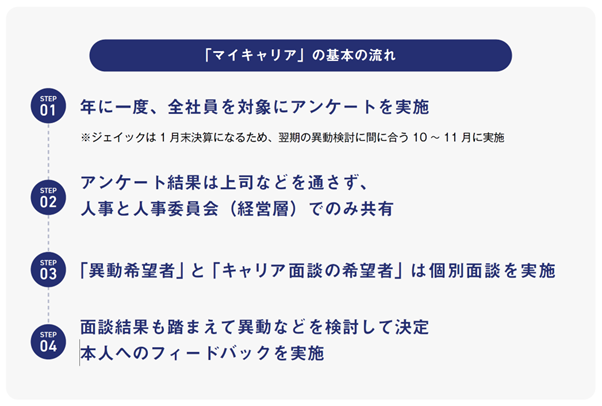

1-1. ジェイック流社内公募制度「マイキャリア」の基本の流れ

社内公募制度「マイキャリア」の基本の流れは以下の通りです。

また、アンケート内容は以下のようなものです。(※アンケート内容はほとんどの原型を留めつつ、表現や社内用語の修正などを多少加えています。ご了承ください。)

| ①所属部署・職務・経過年数(選択式) |

1.所属部署(選択式) 2.現在の職務(選択式) 3.現職務での経過年数(選択式) |

| ②希望キャリアパス(選択式) |

マネジメントコース、プロフェッショナルコース、その他 *社内のキャリアパスとして組織のマネジメントと行うマネジメント職と、個人の専門性で貢献するプロフェッショナル職の2コースが存在します。 |

| ③興味のあること、今後やってみたいこと、将来築きたいキャリア等(自由記述) | 自身の関心や思い描くキャリアについて記述していただきます。 |

| ④異動希望 |

1.異動希望(選択式) ⇒今すぐ異動したい、できれば異動したい、どちらでも構わない、できれば異動したくない、いまの職務がよい 2.異動希望_理由(自由記述) |

| ⑤異動希望がある場合の希望先 |

1.異動先の第1希望(部署)(選択式) 2.異動先の第1希望(職務)(選択式) 3.異動先の第2希望(部署)(選択式) 4.異動先の第2希望(職務)(選択式) 5.異動先の第3希望(部署)(選択式) 6.異動先の第3希望(職務)(選択式) |

| ⑥転勤希望 |

1.転勤できない理由があれば教えてください(自由記述) 2.転勤したい方のみお答えください。希望する時期はいつですか(選択式) *全国転勤を前提として採用活動・雇用していますが、ある程度社員の意向も確認しながら転勤決定をしています。 |

| ⑦キャリア面談 |

1.キャリア面談を希望しますか(選択式) 2.キャリア面談を希望する相手を選んでください(複数選択式) ⇒「外部」「人事」「事業部長」「その他(記述式)」 3.キャリア面談を希望する相手の要望があれば、お書きください(自由記述) *グループ会社Kakedasで提供するキャリア面談サービスを活用して、「第三者に相談して整理したい」というニーズを拾い上げています。評価者である人事や事業部長に相談しにくいキャリアの相談も、第三者であれば本音で話しやすく、自分の考えを整理する機会となっています。また、「外部に相談して考えを整理したうえで、社内で面談して実現のアドバイスをもらう」といった形でも使われています。 |

| ⑧その他会社に知っておいて欲しいことはありますか?(自由記述) | 会社への疑問や気になることを自由に記述していただきます。 |

1-2. 「マイキャリア」導入時に工夫してきたこと

マイキャリアの導入を検討する際には、やはりいくつかの懸念がありました。

マイキャリアの導入を検討する際には、やはりいくつかの懸念がありました。

たとえば、「本音を答えてもらう」と「回答結果を活用する」というバランスの中でアンケート結果をどこまで共有するかといったことも検討事項のひとつでした。

質問項目も「本音を聞き出す」一方で、「社員にネガティブな感情を持たせないようにする」ために何度もブラッシュアップしています。

また「出した希望が必ず通るわけではない」という点も明確に発信しています。それでも、希望者と必ず面談し、「希望を検討する」と伝えて、結果をフィードバックすることは大切にしています。

異動希望には「成果が出せるか不安」といった心配もあることを考慮し、異動希望とは別に「興味のあること」「今後挑戦してみたいこと」「将来築きたいキャリア」などについての自由記述の質問も取り入れています。

これも「異動希望を出す踏ん切りはついてないが、チャレンジしたいことがある」といった本音を聞き出す工夫です。

2. 社内公募制度を通じて従業員に伝えたいこと

社内公募や異動希望制度などを考える際に、必ず懸念されることの一つは「異動希望が急増し、収拾がつかなくなった場合の対処」です。

社内公募や異動希望制度などを考える際に、必ず懸念されることの一つは「異動希望が急増し、収拾がつかなくなった場合の対処」です。

弊社の場合には、運用実績として異動希望は「できれば異動は避けたい」という方が50~60%強、「現在の職務に満足している」が25~30%、「異動を望んでいる」が5~10%程度といった結果になっています。

これらの比率は企業の風土、社員の価値観によって異なると思いますが、結果を見ると「現在の環境には不満があるが、異動を望んでいない」という社員も一定数存在することが感じられます。

異動希望ではないケースでも、「今後挑戦してみたいこと」「将来築きたいキャリア」についての自由記述や、キャリア面談を希望する社員は多くいます。

また「今すぐには自信がないけど、ゆくゆくはチャレンジしたい」といった思いを抱く社員が意外と多く、そうした声を拾えるようになったのは良かったことです。

なお、「マイキャリア」を導入したのは、異動の希望を聞きたいという目的がすべてではありません。むしろ「マイキャリア」を通して社員に一番伝えたかったことは別にあります。

「マイキャリア」を導入した大きな目的は、異動希望を聞くことだけではなく、「1年に1回、全社員に自分のキャリアを真剣に考える機会を提供する」ことでした。

従って、回答する際には自身のキャリアを振り返り、将来のキャリア構築に真摯に向き合ってほしいという思いが込められています。

そのために、回答期限はアナウンスから約1ヶ月と長めに設定し、希望者は「回答前にキャリア面談を受ける」こともできるようにしています。

3. 制度運用の成果と気づき

マイキャリアの導入後、毎年一定数の社員がマイキャリアに対する回答を基に異動の機会を得ています。

マイキャリアの導入後、毎年一定数の社員がマイキャリアに対する回答を基に異動の機会を得ています。

自身の希望による異動は、意欲が高まるだけでなく、受け入れた部署側でも成長目標の設定やマネジメントをしやすくなります。このような観点からも、社内公募制度が適切に実施されると良い影響が大きいと感じています。

もちろん、全員の希望を即座にかなえることは難しく、そうなっていないこともあります。

ただ、マイキャリアの回答を踏まえて、他事業部の事業部長が「ポジションをオファーしたい」ということもありますし、人事委員会で検討して異動を決定することもあります。また、即時ではなく、翌年度の下半期、再来期に向けて人事委員会で異動を仮決定することもあります。

なお、前述の通り、異動希望に関しては叶った場合も叶わなかった場合も、必ず「検討して結果としてどうなった。それは何故か、どうすれば叶う可能性があるか」といったことはフィードバックするように気を付けています。

ジェイックでは、マイキャリア導入以前から入社3~5年目や30歳前後などを対象にしたキャリア面談を行っていました。ただし、人事による面談には工数の制限もありました。それがマイキャリアを通じて吸い上げきれなかった従業員の本音があることが分かったのです。

また、マイキャリアを対応するなかで、20代前半から中盤の若手社員は、キャリアに関する時間軸が上層部や人事が思っていた以上に予想以上に短いことも認識しました。

入社2~3年目の場合、キャリア面談を実施して「また次回希望があれば面談するよ(半年後ぐらいかな…?)」と声をかけたら、「ありがとうございます。2か月後でお願いします!」といったことも少なくありません。これは弊社における例外的な話ではなく、世代としての傾向だと感じます。

キャリアに関する時間軸がこれだけ短い若手層もいるなかでは、最低でも1年に1回、自身のキャリアを見つめ直してもらう機会は必須だと改めて思います。きちんと考えてもらい、考えを拾い上げるだけでも離職率の低下に貢献するでしょう。

4. 異動希望は思ったほど多くなく、実施する価値がある

社内公募制度や異動希望制度を「良い制度だ」と考えている人事の方が多く、データでも優秀層の離職防止やキャリア自律への貢献が確認されています。

社内公募制度や異動希望制度を「良い制度だ」と考えている人事の方が多く、データでも優秀層の離職防止やキャリア自律への貢献が確認されています。

一方で情報も少なく、導入ハードルが高いと感じる気持ちもよくわかります。しかし、お伝えしたように、正しく実施すればデメリットなどよりもメリットがはるかに多いなと感じます。制度を工夫することで“異動希望者を知る”ということ以外にもいろいろな課題の発見や気づきがあることも間違いありません。

今回のレポートが、社内公募制度の導入・運用に考える参考になれば幸いです。