人が活き会社が成長する人事のWebマガジン「HRzine」が、『従業員が幸せになる人事制度〜もちろん会社も成長する〜』をテーマに、7月20日(火)12:30から人事担当者向けイベント「HRzine Day 2021 Summer」をオンライン開催(無料)しました。

本記事では、このイベントの基調講演として行われた『間違いだらけの「日本式」ジョブ型雇用』の内容をまとめてご紹介します。

目次

大正大学 特任教授 中央大学大学院 客員教授

1964年、東京生まれ。大手メーカを経て、リクルートエイブリック(現リクルートエージェント)入社。新規事業の企画・推進、人事制度設計等に携わる。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌Works編集長に就任。2008年にHRコンサルティング会社ニッチモを立ち上げる。『エンゼルバンク』(モーニング連載、テレビ朝日系でドラマ化)の主人公 海老沢康生のモデルでもある。人材・経営誌『HRmics』編集長、リクルートキャリア フェロー(特別研究員)、元株式会社ニッチモ代表取締役。

著書は『AIで仕事がなくなる論のウソ(イーストプレス)』、『人事の成り立ち』(白桃書房)、『人事の組み立て』(日経BP)他多数。

1.イベント概要

コロナ禍によるリモートワークの普及は人事制度まで変えつつあります。

最たるものが「ジョブ型(職務主義)」の導入でしょう。

リモートワーク下でのマネジメントと相性が良いほか、多様な人材を登用しやすく、高度専門人材が能力を発揮しやすいため、イノベーションやDXが進むことも期待できます。

一方で、ジョブ型では若年層の就職・成長の機会が乏しくなります。

また、上のポストへ移らなければ昇給が望めないため、若手も中堅もベテランもポスト獲得競争をせざるを得ません。

多くの日本人には未体験の厳しい環境で、従業員体験・満足度は下がり、業務の質や成果に悪影響が出るおそれもあります。もちろん、それではいけません。

今の人事制度の風向きは、「従業員がそれぞれに選んだ幸せな働き方の中で実力を発揮した成果を評価するもの」です。

これを実現できない企業は人材に見限られ、VUCAと呼ばれる不確実なこれからの時代に成長を続けられないでしょう。

ジョブ型もこの文脈の中で運用されるべきものだと思います。

本イベントでは、そのために必要な知見や実績を持つトップランナーに登壇を願い、従業員が幸せになり、会社も成長する新しい人事制度について語っていただきます。

2.「脱日本型雇用」は近年のトレンドではない

人事こそ社会全体を見渡す視野を

まず本題に入る前に伝えたいことがあります。

それは、人事の皆さんには「雇用」や「社会」をもっと深く考えるクセをつけて欲しいということです。

「ジョブ型雇用」と言われるようになったのは最近のような気がしていますが、実は同様の議論が1960年代からされてきているのです。

このように、日本の雇用において数十年間同じことが議論されてきているのは「人事が自分の企業のことばかりを考えてきたから」ではないかという気がしています。

だからこそ、人事の皆さんには「日本の雇用を、社会を本気で変えてやるんだ」という考えを持って欲しいなと思います。

繰り返される「日本型雇用」をめぐる議論

なぜ今、「日本型雇用見直し」が言われている?

最近の「日本型雇用見直し発言」は2019年の中西経団連会長(当時)が言った以下の発言が皮切りでした。

この発言から、大学教育側の合意もあり、「ジェネラリスト育成でも終身雇用でもない“ジョブ型”を導入しよう」という流れができてきました。

ジョブ型雇用とは?

そもそも“ジョブ型”って勝手に日本が言ってるだけなんです。

従来の日本型雇用を「メンバーシップ型」と呼び、対して欧米型の雇用形態を「ジョブ型」と呼び始めたんですね。

だから、海外で「ジョブ型雇用をしよう」なんて言っても通じません。

さらに、今回の公演のタイトルにもある『「日本式」ジョブ型雇用』という言葉は、言い換えれば「日本式欧米型雇用」となってしまいますよね。

この時点で自家撞着してしまっていて、言葉として成り立っていないことにまず気付いて欲しいんです。

1960年から何も変わっていない「日本型崩壊」論

ここで以下の文章を一度読んでみて欲しいと思います。

②雇用と賃金が景気の波動と産業構造の変化にもっと弾力的に適応し得るようなものにしなければならない。ところが、日本の終身雇用制や年功序列の賃金体系のような硬直的な制度では、すでに技術革新の波によって同様を受けているが、貿易自由化問題のあおりを受けて一そうの非弾力性が問題になってきた。

上記①は1960年の池田隼人首相(当時)「所得倍増計画」、②は1960年の日本経営者団体連盟の発表からの引用なのです。

2019年の中西さんの発言と全く同じことが60年前から言われているにもかかわらず、日本の雇用は何も変わっていないということに悲しくなりませんか。

ここで、60年来言われ続けている論争の争点を整理しましょう。

「新卒採用・終身雇用・年功序列」ではなく「随時採用・随時離職・実力登用」に変えなければならない。

この解決策として「ジョブ型雇用」が機能するのか、正しい方法なのかを考えていかなければなりません。

一旦は本筋で進んだジョブ型導入

次に、1990年代以降のバブルの崩壊後の取り組みをご紹介します。

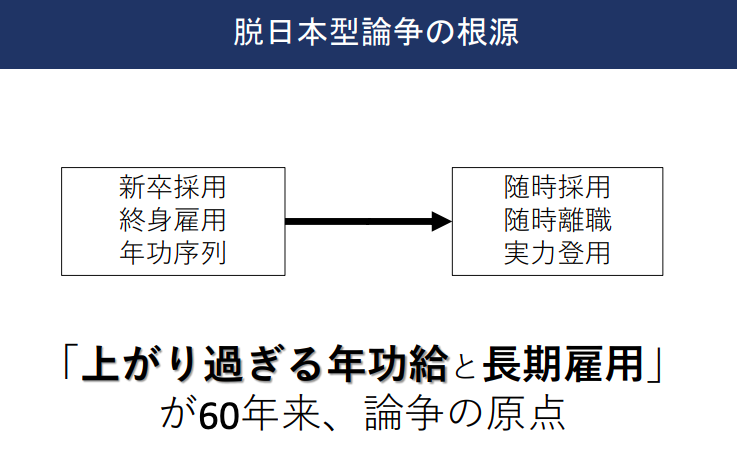

上の画像は、日経連(現在は経団連と統合)が掲げたモデルで、パートタイムやアルバイトを含む「雇用柔軟型グループ」、高い専門性を活かして市場で活躍する「高度専門能力開発型グループ」、そして終身雇用に該当する「長期貯蓄能力活用型グループ」の3種類に労働者を分類しようという考え方です。

これはまさに欧米の雇用と一致していました。

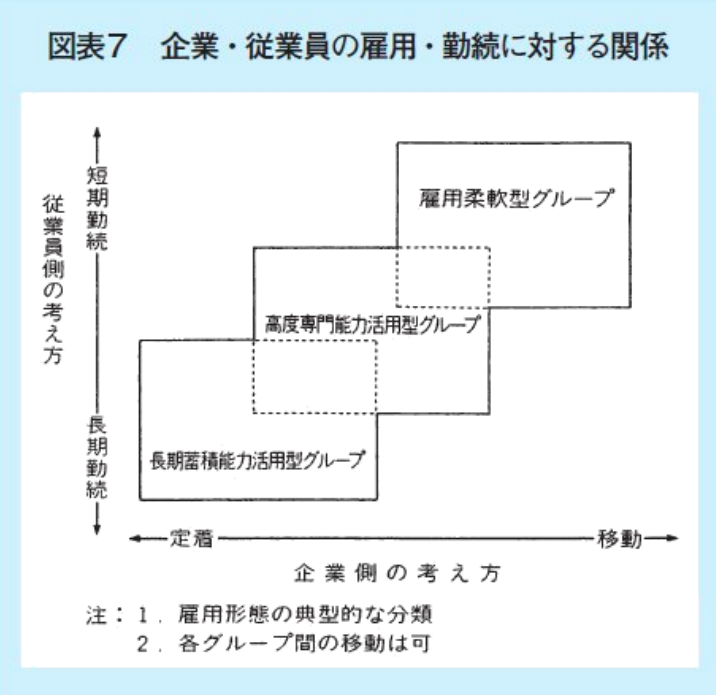

次に2000年に入り、小泉政権下では「エグゼンプション論議」が起こります。(以下画像参照)

この議論の中では、「職務に応じた賃金を支払う制度」として、年功給ではなくポスト(職務=JOB)に対して対価を支払うという本筋に近しい議論が展開されていました。

しかし、労働者からの煽りを受けて「残業代ゼロ法案」「タダ働き法案」などと揶揄されてしまうんですね。

そこで、小泉政権での議論を引き継ぐ形で安倍政権では、2018年に「高度プロフェッショナル精度」として言葉を変えて制度化まで至りました。

ここでは、「定期昇給はやめて、職務給でポストが変わらなければ給料も変わらない」というジョブ型雇用としての本来の形が整いつつあるように思えます。

本来「勝手な異動はさせない」からこそ「残業代は出さない」「定期昇給はしない」これらの3要素が欠けることがないからこそジョブ型というのは実現が可能になるということなんです。

勝手に異動させたら、慣れない仕事をすることになり、残業も発生しますよね。

人事権による異動がないからこそ、専門分野の熟練となることで「残業も発生しなく、残業代を払う必要がない」というのが本来あるべき形なんです。

現状は「ジョブ型」とは程遠い

日本の雇用の現状はどうなっているのかみていきましょう。

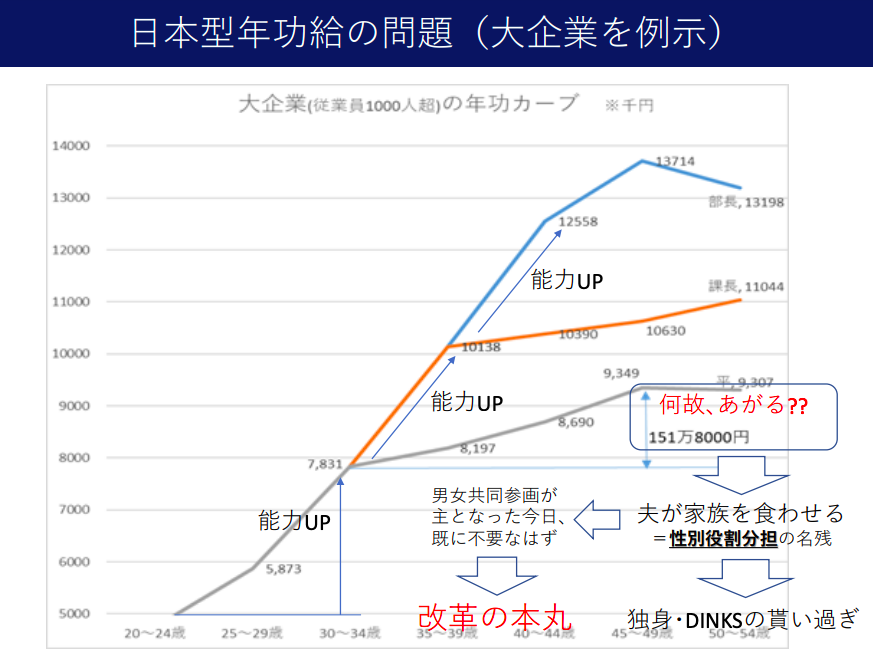

上の画像は大企業を例にとって、年収の増減をグラフにしています。

まずグレー、オレンジ、ブルーと色が変わるにつれて職務等級が平社員、課長、部長と上がっていくようになっています。

ここで注目すべきは、オレンジとブルーのカーブは「途中で横ばいになっている」ということです。

当然等級が上がったときは能力に応じて昇給する。しかし、その後は職務が変わらない限り給与も成果に応じて上下するため、トータルでは横ばいになるのが正しい形です。

問題なのはグレーのグラフについてです。

30〜34歳の時点に比べて50歳になる頃には、職務等級が平社員のままでも年収が150万円以上アップしていることがわかります。

皆さん考えてみてください。

35歳の平社員が40代後半の平社員になった時に職務能力は変わっていますか。

正直な話、能力アップしてるとすれば課長になっているはずなんです。

だからこそ、この定期昇給により能力の変化に関係なく給与が上昇することが年功給の問題として取り上げられるんです。

「給料を上げてやらないと家族を食わせてやれない」は本当か?

この「給料がダダ上がりしていることの問題」について、古株の部長さんとかに聞いてみたらほとんどの場合で以下の答えが返ってきます。

『給料を上げてやらないと家族を食わせてやれないだろ。かわいそうじゃないか』

僕は、ここに旧来スキームが隠れていることに気付いて欲しいんです。

今の世の中は「性別役割分担によって夫が1人で家計を支える。妻は家庭に入る」という世の中でしょうか。

「妻は専業主婦で、子供が2人いて、夫がその家計を1人で担わないといけない」という形態はどんどん減る一方です。

ましてや、「子ども無しで夫婦で平社員のまま50歳を迎えた」場合、上のグラフでみたら世帯年収は1800万円になり、執行役員クラスですよ。

これでは、「執行役員になってバリバリ働くより平社員の方が楽でいいや」と考える社員も生まれてしまい、会社にとっても不利益があるのは間違いありません。

3.誤解され続ける「ジョブ型雇用」

幻想でしかない「ジョブ型導入」

まず上の画像をご覧ください。

これは某シンクタンクが公表しているものですが、全くの間違いです。

欧米ではジョブディスクリプションで職務内容を細かく定義しようなんて論調はもうありません。

現場で外資系企業の求人を見ている人ならば、「もはやジョブディスクリプションには大したこと書いてないじゃん」ということに気づくはずなんです。

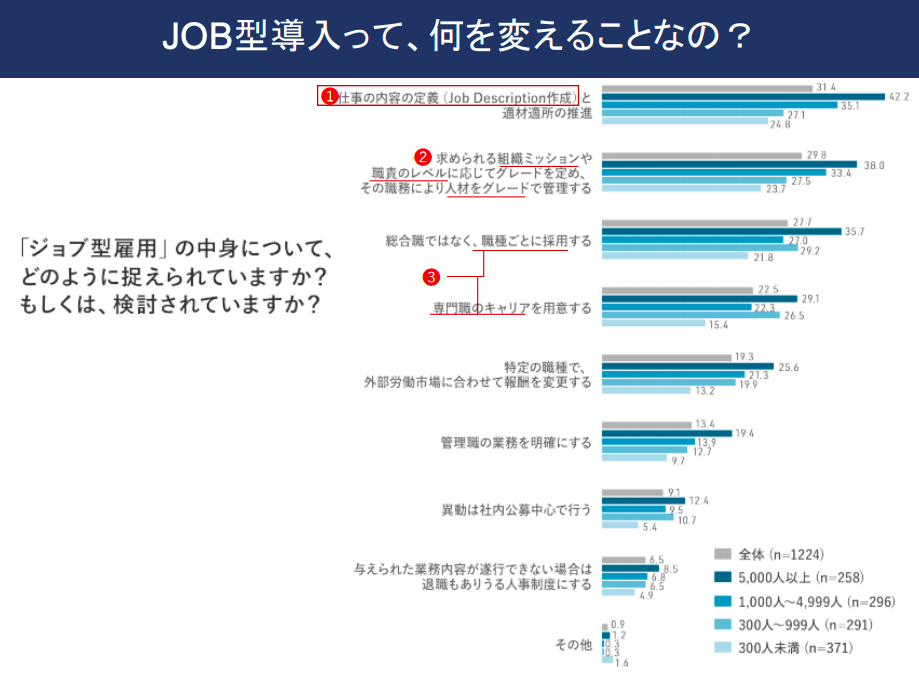

それにも関わらず、日本における「ジョブ型導入」をしている、またはしていたと答えた企業の多くが具体的におこなっていたことは以下の調査結果の通りです。

つまり以下の4項目をおこなったことで間違ったままに「ジョブ型導入」をしたと考えているのが現状です。

- JD(ジョブディスクリプション)の設計

- 職種別コース

- 職能に変わる新たな等級

- 成果評価の仕組み

これらは、もはや欧米では重要視されておらず、日本が60年間おこなってきた間違いの集大成でしかないのです。

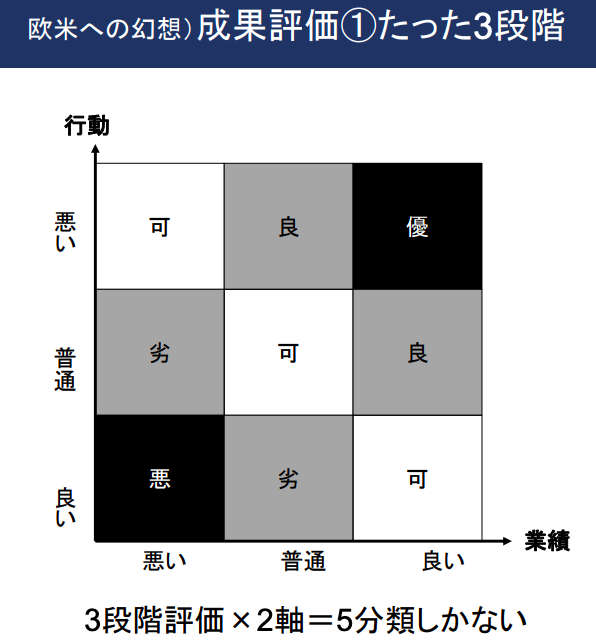

「欧米は厳密な成果評価ができている」という幻想

「欧米では、JDに沿って厳密に成果が評価され、給与に反映されている」というイメージをお持ちの方もいるかと思います。

しかしこれは幻想であり、欧米においても大半の企業の評価制度は上の画像にある通りの5段回しかありません。

また、「成果を挙げれば、その分給与も上がり続ける」というのも「日本式ジョブ型」が勝手に抱いている幻想に過ぎません。

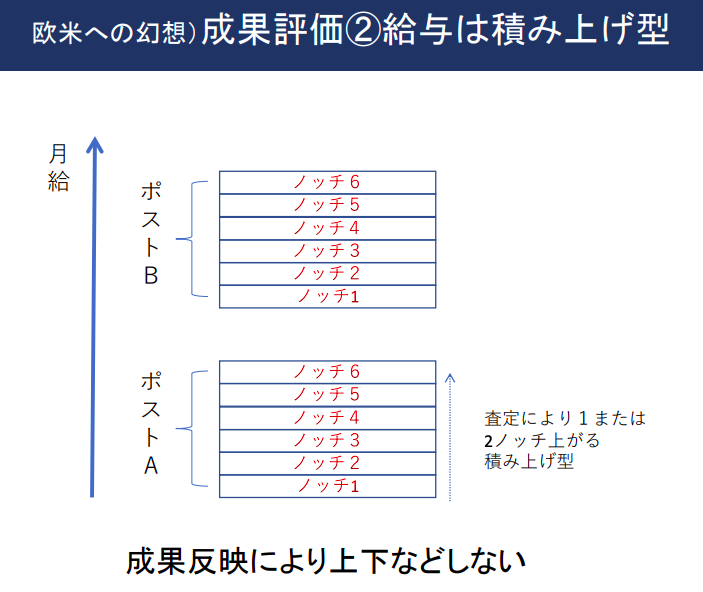

以下の画像をご覧ください。

欧米では基本的に給与は、

という積み上げ型がベースです。

ここで注意したいのが「成果を上げても、ポストも給与も上がり続けるわけではない」ということです。

欧米では、ポストが上がるための条件が「物理的に上のポストに空きが生まれた」ときに限られます。

したがって、会社で組織設計した際にポストに給与を割り当てているため、トータルの人件費が上がり続けることはないのです。

ここでも、「能力が上がり、成果を上げるほど給与も上昇していく」というのは幻想であることがわかるでしょう。

神格化されるジョブディスクリプション(JD)

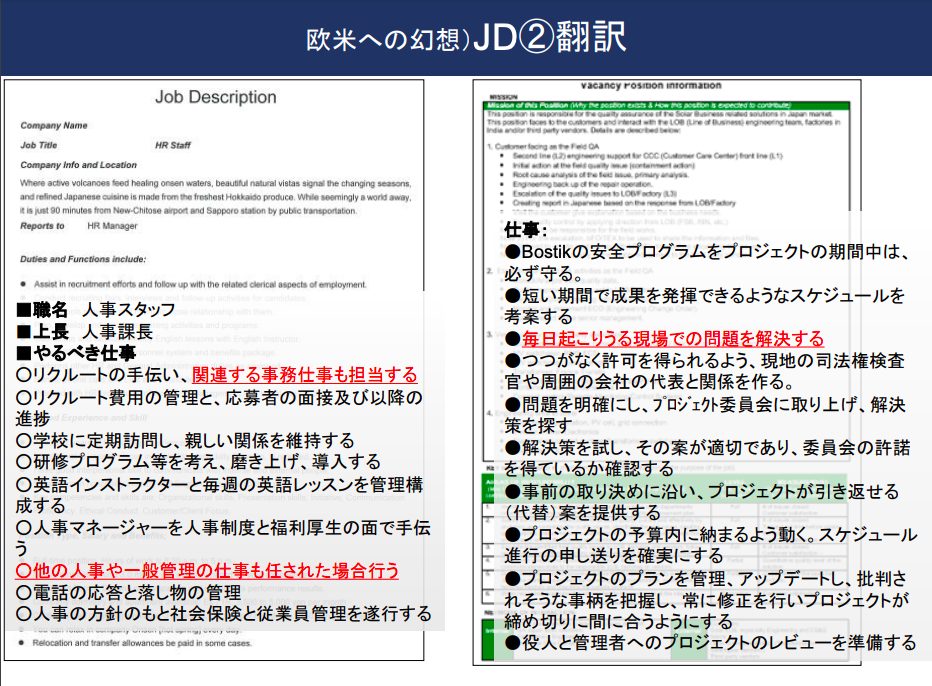

JD(ジョブディスクリプション)とは実際どのようなものなのでしょうか。

上記のこちらが実際のJDの翻訳になります。

赤字にもしていますが、「関連する事務仕事も担当する」「他の人事や一般管理の仕事も任された場合行う」など曖昧な表現が見られます。

これで、明確な成果評価ができるでしょうか。

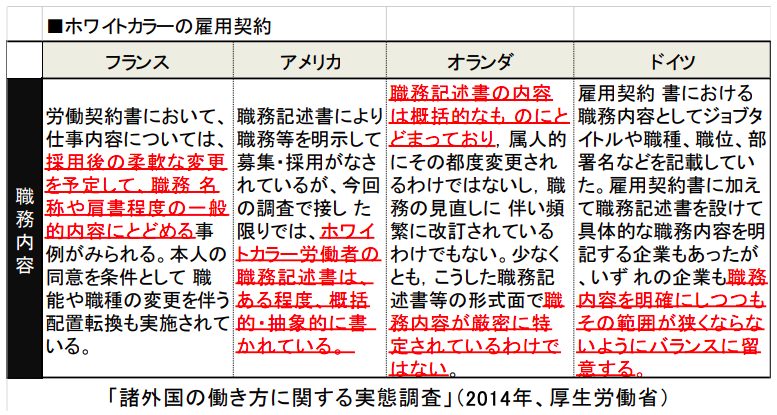

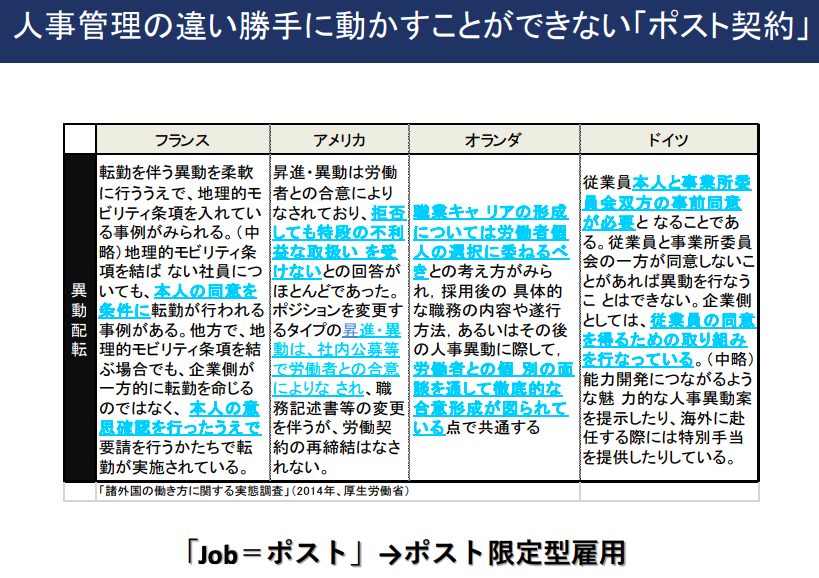

もう少し体系的に、各国の雇用契約を構造分析してみたものを以下に記します。

どの国においても職務内容には幅を持たせて柔軟な記述をするようにしており、厳密なJOBの定義などはされていないのです。

つまり「JDに定められた仕事のみをこなして、自分の仕事さえ済ませれば帰ることができる」というのは幻想に過ぎないわけです。

4.「損とらず得ばかり」で変わらない日本の人事

ここまで、幻想の「ジョブ型」を導入することには意味がないことを説明してきました。

では、欧米と日本の人事制度で決定的に異なる部分はどこにあるのでしょうか。

ここからは「日本と欧米ではもっと根本的な違いがある」というお話をしていきます。

JOB型とは「ポスト限定雇用」=勝手に動かせない!

ジョブ型においては「会社の都合で勝手に異動はしない」が本来原則なんです。

以下の画像をご覧ください。

水色にしている部分からもわかるかと思いますが、欧米の雇用は「ポストで採用して、そのポストを全うしてもらう」が基本です。

仮に異動するときは本人の意向によります。

つまり、欧米型の雇用では「企業に人事権はない」のが普通なのです。

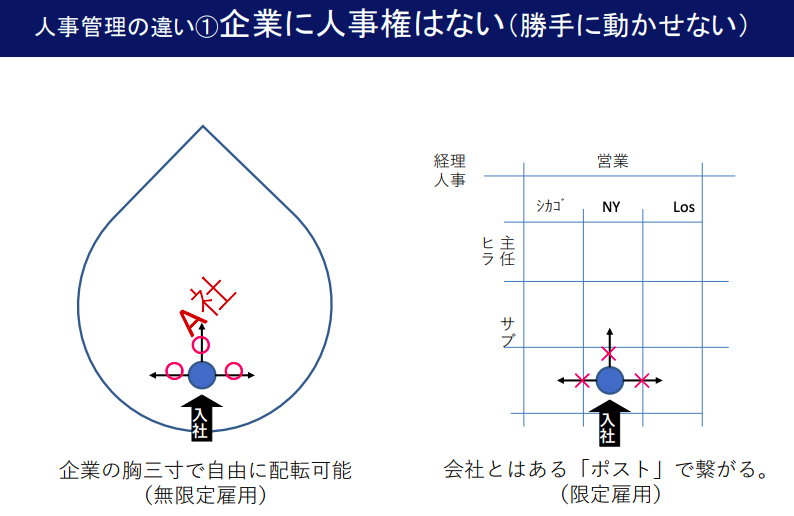

日本との違いを図式してみましょう。

上記図中の左が日本ですね。

日本では企業に入るというのは大きな袋に入るようなもので、企業側の意向で異動や配転がおこなわれます。

対して、欧米では細かく区切られたマス(ポスト)の中に配置されることで企業の意図で勝手に動かされることはありません。

このように「雇用の概念」がそもそも日本と欧米で違うのです。

この仕組みが変わるだけで、日本の雇用というのは改革の余地があるにもかかわらず、多くの企業が「人事権を失いたくない」ために欧米型にシフトできずにいます。

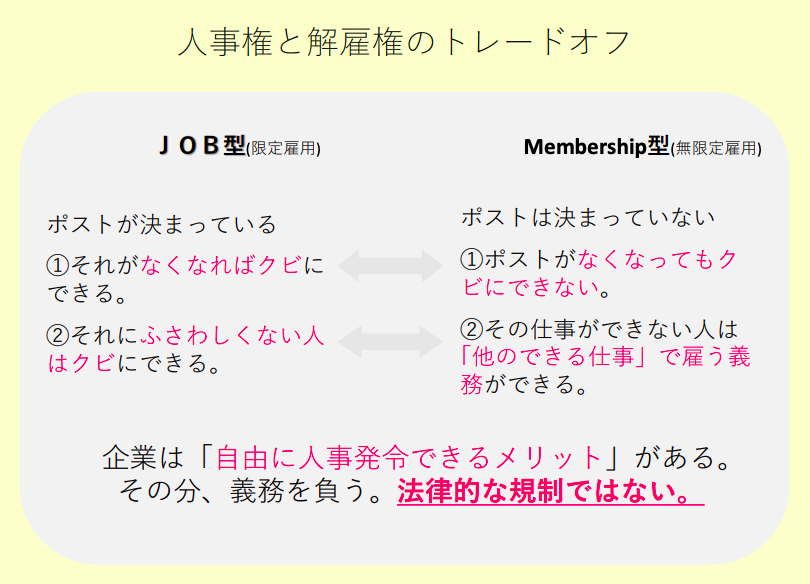

人事権と解雇権はトレードオフである

上記の雇用の概念の違いによって実際に起こっている問題を取り上げてみましょう。

第一に、日本はよく「解雇が難しい国」であると言われます。

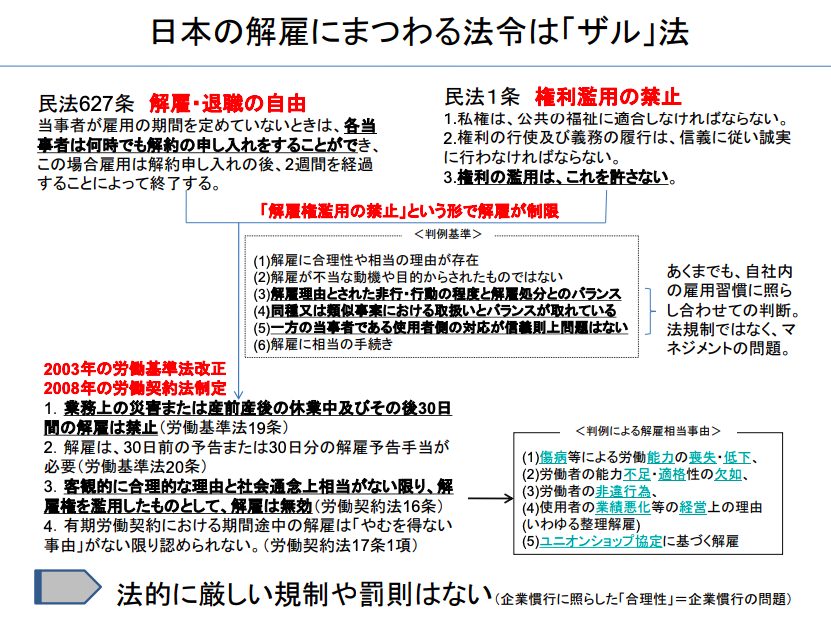

では具体的に日本にはどんな解雇規制があるのでしょうか。

日本の解雇にまつわる法令は「ザル」法

以下に日本の基本的な解雇に関する法令をまとめたのでご覧ください。

実は日本の法令では、解雇に関しては、

- 客観的に合理的な理由と社会通念上相当がない限り、解

雇権を濫用したものとして、解雇は無効 - 労働者・使用者双方に権利がある

- 使用者は解雇権の濫用をしてはならない

程度の基本的な内容しか定められていません。

「客観的理由なしに解雇しても良い」なんて国があるはずないんです。

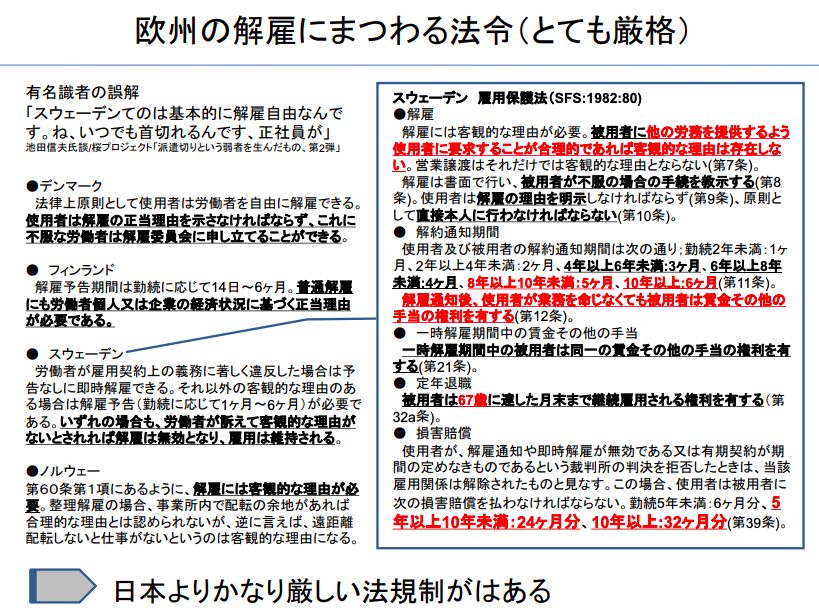

対して、欧州の解雇にまつわる法令を以下に記します。

スウェーデンを例にとってみても、勤続10年以上の労働者を解雇にするには「6ヶ月前に事前解雇通知をしなければならず、解雇手当として32ヶ月分の金額を支払わなければいけない」というのが法律によって定められているんです。

法令で見たときには日本よりも欧州の方が圧倒的に解雇することが難しいことがわかります。

解雇が難しいのは人事権があるから

法令では日本の解雇は困難とは言えないのにも関わらず、日本の解雇の困難性が高い水準であることは事実です。

裁判になった時に「企業側の解雇が認められない」のは日本型雇用に要因があります。

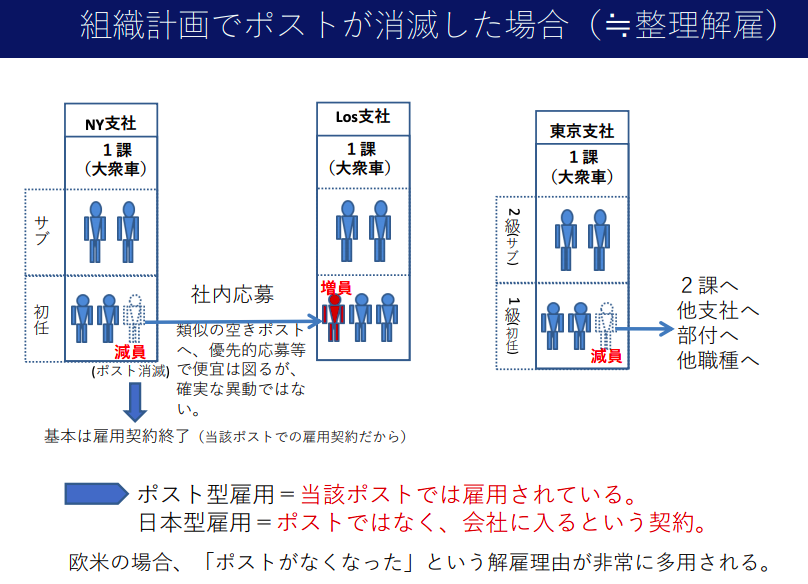

まず、人員整理によってポストがなくなった場合について見てみましょう。

欧米の場合は、特定のポストで雇用しているため「ポストがなくなったこと」は解雇の理由として有効になります。

対して日本では、ポスト限定採用ではなく、普段から企業都合でポストの異動・配転をおこなっているため、「ポストがなくなった」時には異動によって新たなポストに動かしてやらないと不公平となってしまうのです。

企業が「解雇できない」というのは、いつも人事権を行使して異動・配点をおこなっていることの責任であり、自業自得なだけのことです。

法令が厳しいのではなく、企業の慣行が解雇を困難にしているのです。

この「人事権」と「解雇権」がトレードオフであることにまず気づいて欲しいんです。

日本企業は、かつて解雇権を得るために人事権を手放そうとはしませんでした。

これこそが日本の雇用にドラスティックな改革が起こらなかった一番の要因ではないでしょうか。

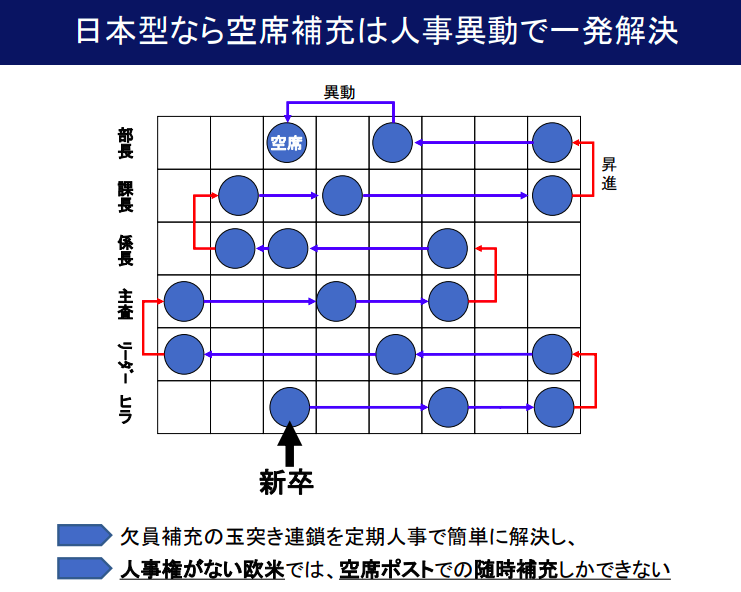

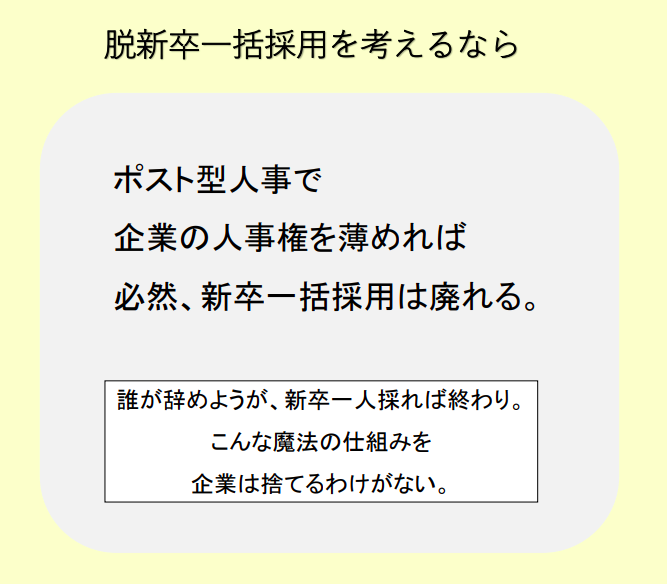

新卒一括採用を捨てられない日本企業

別の例として「新卒一括採用が終わる」と言われながらも、現在増え続けていますね。

ここでも企業が人事権を離さないことが一括採用をやめられない理由の一つになっています。

日本企業では、欠員が出た時に人事はどのような対処をするでしょうか。

きっと日本企業の多くは上の画像のように人事異動を駆使して欠員補充をおこなうでしょう。

つまり、管理職が辞めようとも、専門職がやめようとも人事異動によって欠員を組織の末端に寄せることで「新卒をとれば欠員補充ができてしまう」のです。

ここで仮に「ポスト型人事」で、企業に人事権がなかった場合には企業都合の異動・配転ができません。

よって欠員を新卒まで寄せることもできず、自然と「新卒一括採用」は廃れるのです。

しかし、企業に人事権があれば新卒一括採用によって人材の確保が容易になり、競合がひしめく中途市場で人材を採用しなくても済むのです。

日本の企業がこんな楽な仕組みを簡単に捨てられるはずがありません。

したがって、真のジョブ型導入による改革は困難を極めているのです。

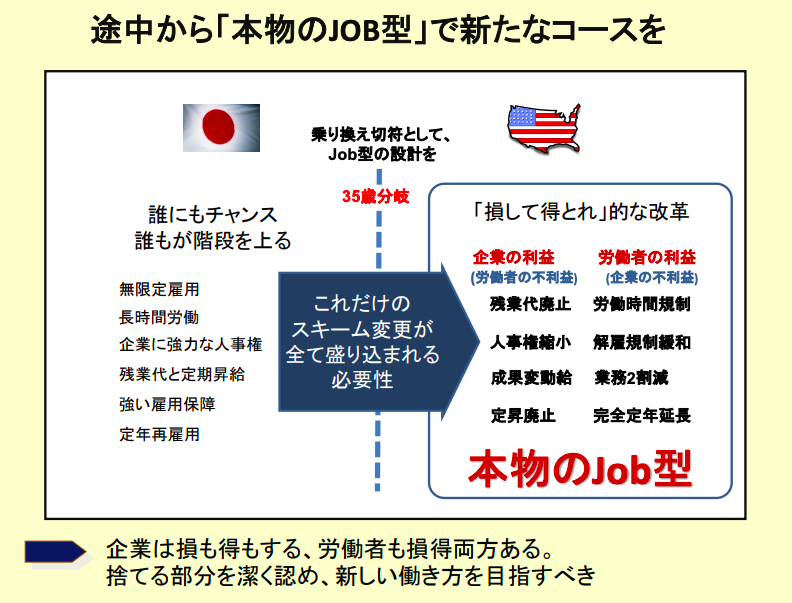

5.今、本当にやるべき改革とは

ここまでで説明してきた日本の雇用の現状は全て、企業側も労働者側も『損とらず得ばかり』で本当に課題の解決に向き合ってこなかったことが原因だということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

これからは、労使ともに大人になり、損得ともに受け入れて旧弊からの脱却を図らなければなりません。

「誰もが階段を上れる」は夢である

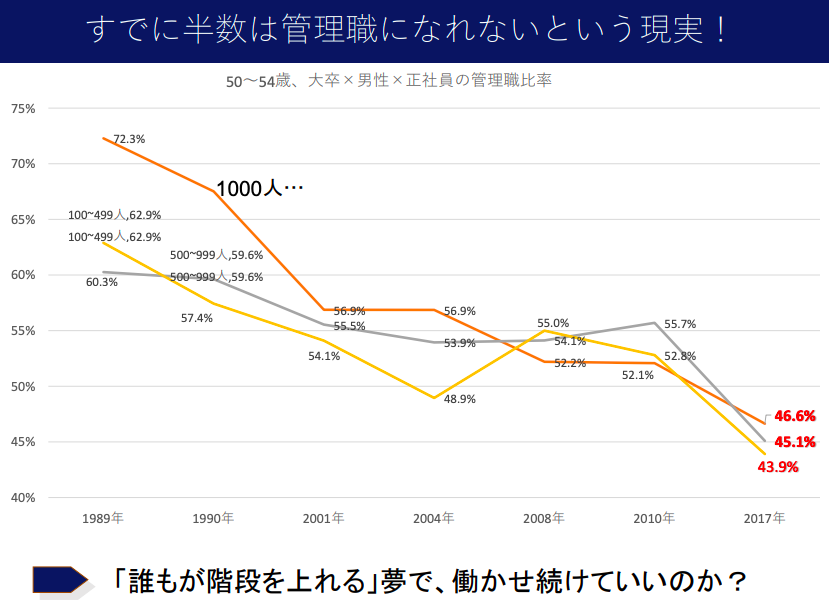

以下のグラフをご覧ください。

大企業でも中小企業でも正社員男性の中で課長になれる人の割合は5割を切っているんです。

この現状で係長止まりの人に人参をぶら下げて働かせ続けていいのでしょうか。

企業も首を切れず、年収を上げ続けなければいけない現状を続けていて良いのでしょうか。

双方にとって損得のバランスがいい、新たなコースを作らなければいけなくなっているのではないでしょうか。

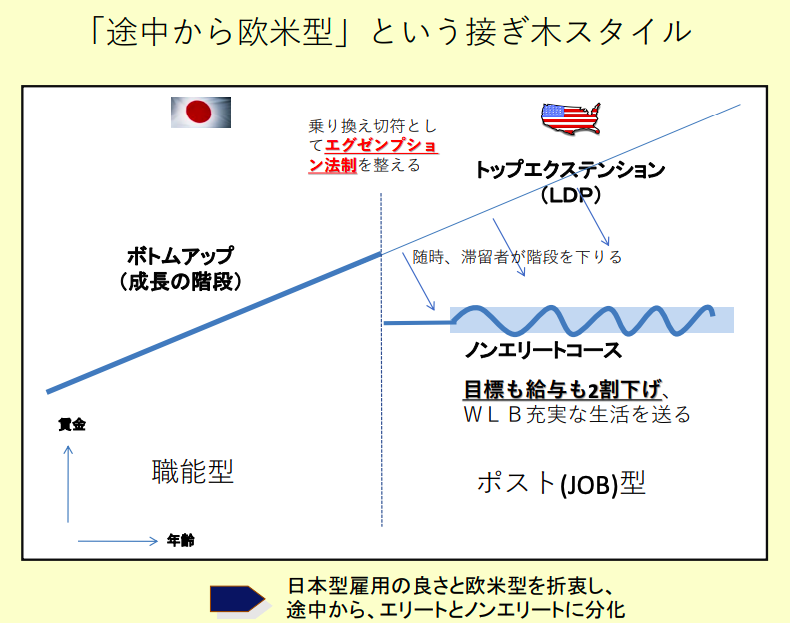

途中から「本物のJOB型」で新たなコースを

「スキルが上がって、給料もやりがいもさらに高まっていく」という働き方は理想的ではあります。

でも無茶せずに「途中で階段を降りて楽になる」というコースがあってもいいのではないでしょうか。

具体的にはキャリアの中盤で「追うべき目標も給与も2割くらい下げる」「その分だけ、異動も残業もなくワークライフバランスの整った生活ができる」という、本当の『ポスト(JOB)型』雇用を導入すべきではありませんか。

これで給与を2割減らしたとしても例にあげた大企業の場合は年収650万円です。

夫婦で同じように働いていれば世帯で1300万円にもなります。

十分に子供を大学に通わせることができる水準ではありませんか。

60年前は男女役割分担のためにできなかった改革ですが、今ならもうできるようになりました。

『損して得とれ』な改革によって、今こそ本物のジョブ型を導入するための仕組みを整えていきたいと私は本気で考えています。