イノベーションが生まれる環境づくりにはさまざまなアプローチがありますが、社員が働きがいを感じられる組織文化を醸成することが、そのきっかけになると考えられます。

HR NOTEでは、2024年10月24日に「HR NOTE CONFERENCE2024」を開催し、「①社員パフォーマンス向上」「②イノベーションが生まれる環境作り」「③人手不足解消」の3つをテーマに、複数の講演やセッションを実施しました。

本記事では、「イノベーションが生まれる環境づくり」をメインテーマに、働きがいを感じられる組織文化の構築方法について、登壇者3名が自身の体験を踏まえてディスカッションした内容をイベントレポートとしてご紹介します。

登壇者山本 伸一氏株式会社チームボックス 取締役(※イベント当時の役職を記載)

福岡県生まれ。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程で企業の組織文化を研究中。リーダー育成トレーニングの統括としてプログラムを設計し、リーダーシップの極意を伝える。1on1ではときに厳しく、ときに深く傾聴しながらリーダーの成長をサポートし、リーダー育成を通して様々な企業の組織文化の形成に寄与。

登壇者王 宏平氏株式会社マザーハウス 取締役 COO 兼コーポレート部門統轄責任者

人事・財務・法務・総務 管掌。大学時代は経済について学び、新卒では中小企業金融公庫(現:日本政策金融公庫)に入社。融資の法人営業を担当し、シンクタンクへの出向やイギリス留学などを経験し、タイのバンコク銀行へ出向。帰国後マザーハウスに入社し、経理・財務マネージャーを経て、2018年より執行役員に就任し、2021年より現職。

登壇者小川 誠氏青山商事株式会社 執行役員 総合企画部部長 兼 関連事業室長(※イベント当時の役職を記載)

新卒入社、店舗勤務を経て人事部に異動。採用、企画、労務管理等に長年従事。2度の人事制度改革を担当し、2019年人事部長に昇進。その後、コロナ禍の構造改革(希望退職)を経験。2022年執行役員就任と同時に総合企画部に異動。経営企画、IR、国内外グループ会社22社の管理及び数社の経営に参画。2024年専務取締役

目次

1. はじめに~自己紹介~

本日、モデレーターを務めさせていただきます山本と申します。株式会社チームボックスに所属し、リーダーシップのトレーニングプログラムや組織開発の支援を行っています。

本セッションでは、良い組織づくりに欠かせない「働きがい」をテーマに、社員のウェルビーイングを高め、新しいアイデアが生まれやすい組織文化の構築方法についてディスカッションしていきます。

それでは、まず登壇者のお二人に自己紹介をお願いしたいと思います。

マザーハウスの王です。株式会社マザーハウスは、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもと、2006年に創業しました。バングラデシュ、インド、スリランカをはじめとする東南アジア・南アジアの6ヵ国で生産を行っています。

日本、台湾、シンガポールに直営店を展開し、ファッションアイテムの生産・販売を行っており、日本法人単体では約400名(アルバイト含む)、正社員のみでは約300名の規模です。

私自身のキャリアは、マザーハウスとは対照的な組織文化を持つ政府系金融機関から始まりました。その後、マザーハウスに経理職として転職し、人事・法務・サプライチェーン管理に携わり、現在はCFO、人事責任者、サプライチェーン管理など複数の役割を担っています。

青山商事株式会社の小川です。当社はビジネスウェア事業を展開しており、「洋服の青山」や「SUIT SQUARE(スーツスクエア)」をはじめ、フランチャイズ事業なども手がけています。

私は青山商事に新卒入社し、約30年が経ちます。そのうち26年間は人事業務に従事し、人事領域の業務を一通り経験してきました。現在は総合企画部に所属し、経営企画、投資家向けのIR、グループ会社の経営管理のサポートなどを担当しています。

自己紹介いただき、ありがとうございます。

それでは早速、最初の質問です。お二人はこれまで、どのような場面で仕事のやりがいを感じてこられましたか?

たくさんありますが、特に印象的なのは、マザーハウスを通じて社員の人生がアップデートされる瞬間を目の当たりにしたときです。社員が成長し、人生がより豊かになっていく姿を見ると、本当に良かったと感じます。

上下関係とは異なりますが、まるで親が子どもの成長を喜ぶような感覚に近いかもしれません。

私は長年人事として働いてきましたが、実務で直面した問題を解決できた瞬間に、特にやりがいを感じました。

何年も前の話ですが、会社が急成長する中で、古い人事制度が会社の実態と合わなくなり、その改善を上司に提案したことがありました。当時、今よりもスタッフが少なく、直属の上司は自分よりも一回り、二回り年上でしたが、「自分が言い出さない限り、何も変わらない」と感じたのです。

その後、勇気を出して問題点を上司に提案し、人事制度を改定した経験がきっかけとなり、様々な問題を自分で見つけて解決できるようになりました。

自分で気づいたことを実現し、最後までその成果を見届けられることは、人事職ならではの働きがいであり、長年続けられた理由だと思っています。

まさに、やりがいとモチベーションが重なったエピソードですね。

2. 「働きがい」を考える上で大切なのは感情

今回は「働きやすさ」ではなく、「働きがい」という言葉をあえて使っていますが、この「働きがい」を考える上で重要なのは「感情」です。

チームボックスでは、感情を次の2つに分けて説明しています。

- 貢献感:他者の役に立ち、価値があると感じること

- 没頭感:働くこと自体に没頭できたと感じること

この二つの感情が、働きがいを考える上で非常に重要だと思います。仕組みや制度で働きがいを担保しようとする考え方もありますが、感情面まで設計できることが理想的です。

そこでお二人にもう一つお伺いしたいのですが、社員の働きがいを高めるために取り組んでいることはありますか?

先ほどのお話の続きになりますが、会社が急成長する前に作られた人事制度をそのまま使用していたため、給与格差が発生してしまいました。同じ店長の職位で、同程度の成果を上げているにもかかわらず、大きな給与差が生まれていたのです。

旧制度のままでは、これから会社を支えていく若い社員に適切な給与が還元されない仕組みとなっていたため、自分がこの問題に取り組むしかないと強い問題意識を持ちました。この取り組みこそ、社員の働きがいを高めるための重要な一歩だったと思っています。

マザーハウスでは、働きがいを高めるために採用活動に特に意識を向けています。採用面接では、「候補者の人生をマザーハウスに重ねる意味があるか」を深く考えるため、踏み込んだ質問を行います。

たとえ魅力的なスキルセットを持つ人材であっても、その方の人生を考えたときにマザーハウスに入社する意義が見出せなければ、残念ながらお見送りすることになります。一方で、その反対もあり得ます。組織文化について語る際、採用視点で話すことは少ないですが、私たちは「どんなメンバーを船に乗せるか」という点に重きを置いています。

このように、採用時に会社のパーパスと候補者のパーパスが重なっていれば、おのずと組織文化も回っていくと考えています。

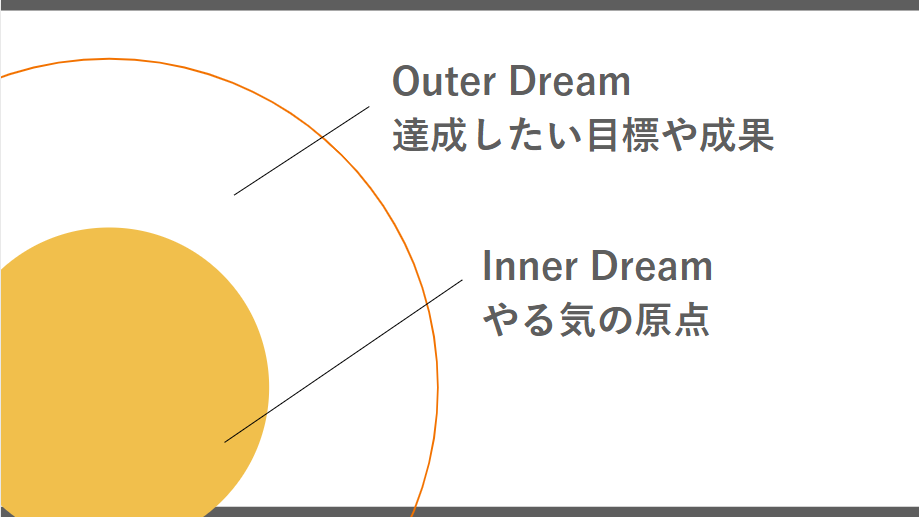

お二人の話とも通じる点ですが、一人ひとりの働きがいを考える際には、達成したい目標や成果の内側にある「やる気の原点」にも目を向けるべきだと思います。

また、ある研究によると組織全体の観点では、社員が生き生きと働いている状態を目指すために、「心理的個人差」「生活習慣」「組織風土」の三つの要素が重要とされています。(出典:リクルートワークス研究所「働きがいの実態調査2020」報告書)

心理的個人差とは、個々人のパーソナリティを指し、生活習慣とは、十分な睡眠が取れているか、家族との関わりが良好かといった要素です。組織風土については、個の尊重が必要だと考えています。

とりわけ個を尊重しながらInner Dreamを引き出すために、チームボックスが推奨しているのは「傾聴」と「承認」です。

3. 個を尊重する組織の基礎は「傾聴」と「承認」

傾聴とは、相手の真意を理解するまで耳を傾けることを意味し、承認とは、相手の存在や言動をありのままに認めることを指します。個を尊重する組織の基盤は、傾聴と承認にありますが、お二人はこの二つの要素についてどのようにお考えでしょうか?

傾聴と承認が重要だと理解していても、100%実践できているとは言えませんね。

私自身は傾聴はできていると思いますが、その真面目さゆえに、承認する前に「もっとこうした方がいいのでは」と改善点を先に提案してしまうことがよくあります。

理想的なのは、改善提案をする前にまず承認を行うことですよね。

私自身、傾聴と承認について意識的に取り組んでいるわけではありませんが、いかに「話しやすい関係性を作るか」を大切にしています。相手に話しやすいと思ってもらうために、できる限り自分の情報をオープンにするよう心がけています。

例えば、最近では「初孫が生まれそうだ。孫に何と呼んでもらおうかな」といったプライベートな話や、少しネガティブな個人的な話も含めて部内で共有しています。良いこと・悪いことを含めてオープンに話すことで、「こういう話をしてもいいんだ」と感じてもらいやすくなると思います。

自然体で行っていることですが、話しやすい関係性作りが傾聴に繋がっているのかもしれません。

おっしゃる通り、自己開示は傾聴と承認に密接にかかわると思います。

私もメンバーから「何を考えているのか分からない」と言われたり、完璧主義だと思われたりすることがあります。だからこそ、できるだけ自分の悩みを見せて、意図的に自己開示を心がけています。分からないことは素直に「分からない」と伝えることが大切ですよね。

上司が完璧すぎると、「こんなことは相談できない」と感じ、壁を作ってしまう可能性もあります。また、大なり小なり役職による壁もあると思います。そうした中で、「こんなことを経営陣に話せない…」と、傾聴の前に止まってしまうケースは少なくないと思います。

4. 「傾聴」と「承認」のポイント

傾聴と承認は、個を尊重するために基本的な取り組みですが、実際にやってみると難しいですよね。ここで改めてポイントを共有したいと思います。

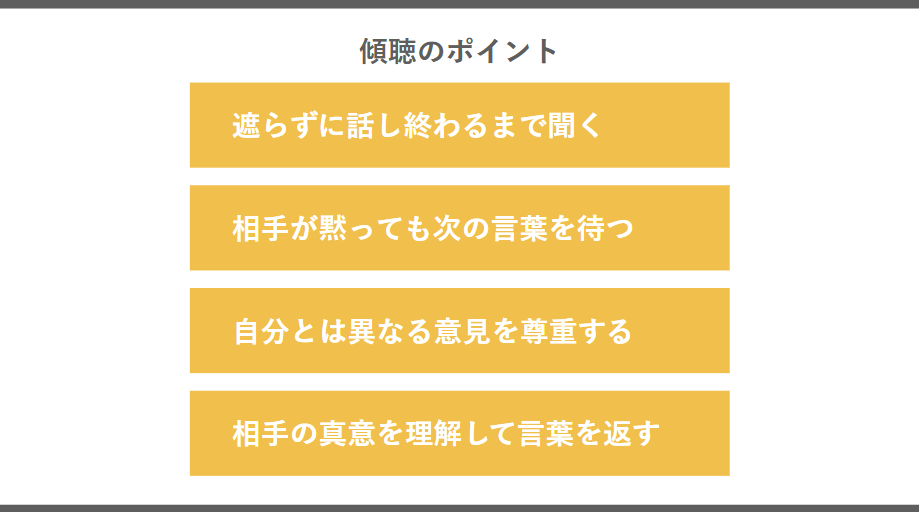

4-1. 傾聴のポイント

傾聴のポイントの一つ目は、まず相手が話し終わるまで遮らずに聞くことです。これは文字通りの意味ですね。

二つ目は、相手が黙ったときに次の言葉を待てるかどうかも大切です。部下と話しているとき、沈黙が怖くてつい自分から話してしまうと、相手の発言を遮ってしまうことになります。約2秒ほど待つくらいの気持ちがちょうどよいと思います。

三つ目は、自分とは異なる意見を尊重することです。相手の主張が正しいかどうかで判断するのではなく、まずは「そうだね」と一度相手の意見を受け入れることが重要です。

そして四つ目は、相手の真意を理解して言葉を返すことです。これは意外とできていない方が多いのではないでしょうか。

相手が本当に言いたいことは何なのかを理解するためには、表情を観察し、伝えたいことを把握しようとする姿勢が大切です。普段、傾聴を意識している方でも、四つ目ができていない場合があると思います。

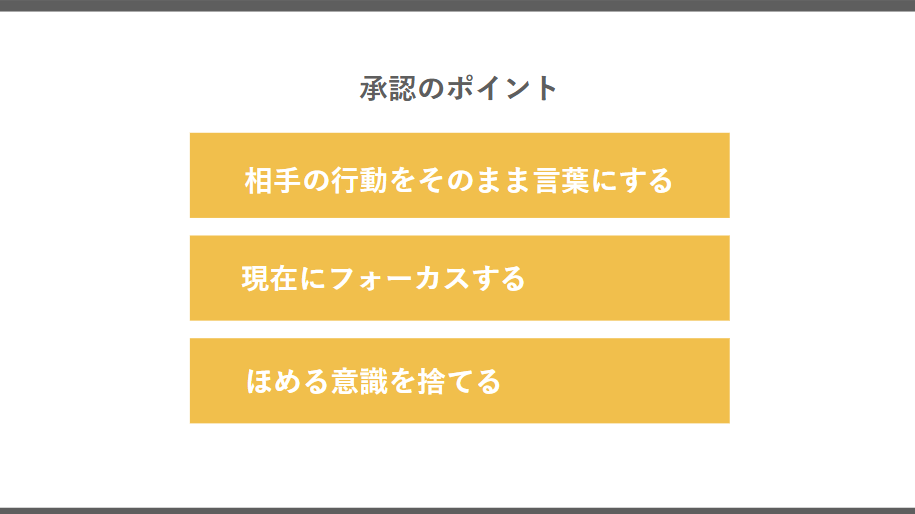

4-2. 承認のポイント

承認のポイントの一つ目は、相手の行動をそのまま言葉にすることです。例えば、「おはようございます」と言われた際に、「君、すごくいい挨拶をしているね」と返すことも素敵ですね。

二つ目のポイントは「現在にフォーカスすること」です。例えば、今頑張っている人に対して「頑張っているね」と声をかけてあげることがそれにあたります。

三つ目は「ほめる意識を捨てること」です。ほめることと承認は異なりますので、無理にほめようとせず、ただ「いつもあなたは〇〇をしているね」とシンプルに認めるだけでも十分です。

ここまで、承認と傾聴の取り組みポイントをご紹介してきましたが、お二人はどのようにお感じになりましたか?

相手の真意を理解して言葉を返すことは、確かに重要だと思います。例えば、社員から退職の申し出があった際に「新しいことにチャレンジしたいので退職します」と言われた場合、その言葉が真意なのかどうかを考える必要がありますよね。

表面上は前向きな発言をしていても、実際には会社に残れなくなった本当の理由があるかもしれません。逆に、普段ネガティブな話ばかりする方が、会社に対して本気で向き合っているからこそ強い言葉を発する場合もあります。

ただし、相手の真意を読み取ろうとするあまり、「あなたの言いたいことは本当はこうじゃないの?」と詮索してしまい、押し付けがましくなってしまう危険性もあるため、真意を理解することは難しいと感じます。

相手の表情や姿勢を観察して真意を理解することは、確かに難しいですよね。

さらに、オンラインでのやり取りが増えると、視覚情報が限られるため、より一層やりにくさを感じます。

確かに、オンラインではちょっとした声の震えや変化が伝わりづらいですよね。小川さんはいかがでしょうか?

確かに、オンラインではちょっとした声の震えや変化が伝わりづらいですよね。小川さんはいかがでしょうか?

私は人事の経験が長いため、相手が何を考えているのかを読み取ることが習慣となっています。嘘をついていないか、本音は何なのかを、つい探ってしまいますよね。

私は人事の経験が長いため、相手が何を考えているのかを読み取ることが習慣となっています。嘘をついていないか、本音は何なのかを、つい探ってしまいますよね。

採用面接や評価面談など、さまざまな場面で対話を重ねてきましたが、相手の真意を理解して言葉を返すことは、簡単なようで実は難しいものです。経験を積み重ねてきた中で、私は慎重に判断するよう心がけています。

5. 傾聴と承認は心理的に安全な組織を作る

傾聴と承認は、心理的安全性が保たれた組織を作る上で非常に重要です。

傾聴と承認は、心理的安全性が保たれた組織を作る上で非常に重要です。

心理的安全性という言葉はよく耳にしますが、実は新しいアイデアや挑戦は、心理的安全性が高い環境でこそ生まれやすいと考えられています。

逆に「これを言ったら怒られる、馬鹿にされる」と感じるような心理的安全性が低い環境では、新しいアイデアや挑戦が生まれることはありません。

この点を踏まえ、普段お二人が心理的安全性を高めるために工夫されていることはありますか?

当社では、「もしもし人事」という取り組みを行っています。

この取り組みは、人事部が怖い存在ではなく、何かあったときに気軽に相談できる存在であることを伝えるために行っています。例えば、上司との関係に悩んだり、プライベートで問題があったりしたときに、私たち人事が「よろず人事」として社員の相談相手になります。

実際に、住宅購入を考えて家計の相談を受けたこともあります。こうした小さな積み重ねが、「会社の人には何でも相談できるんだ」と感じてもらうことにつながり、最終的には心理的安全性を高めると考えています。

心理的安全性のある組織では挑戦が生まれると聞いて、非常にワクワクしました。

実は最近、私の部署に異動してきたメンバーから「小川さんは心理的安全性が高い」と言われたんです。その方は、「役員なのに心理的安全性がここまで高い人はなかなかいない」といったニュアンスで話してくれました。その言葉を聞いて、新しいアイデアがどんどん出てくることを期待したいと感じました。

普段、心理的安全性を特別に意識しているわけではありませんが、自分のうまくいかなかったことも含めて、プライベートな話題を何でもフルオープンにしていることが、良い結果を生んでいるのかもしれません。

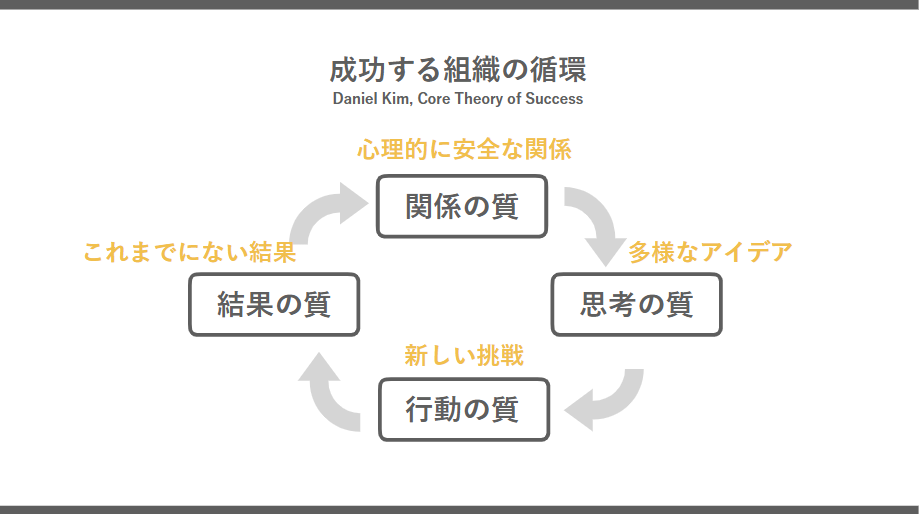

オープンさや透明性は非常に重要だと思います。成功する組織サイクルとして有名なダニエル・キムの「成功する組織の循環」を見てみましょう。

このサイクルに当てはめると、結果の質の良し悪しは、スタート地点である「関係の質」によって決まると言われています。つまり、心理的に安全な関係があれば、思考の質が高まり、多様なアイデアが生まれ、それが行動の質を変え、新しい挑戦が生まれていきます。

このサイクルが回ることによって、これまでにない結果が生まれるという考え方です。ぜひ、皆さんも参考にしてみてください。

6. 視聴者からのQ&A

最後に、視聴者の皆様からの質問にお答えできればと思います。

Q1. 人事制度の変革について上司に提案するときのポイントを教えてください

大前提として、「なぜそう思うのか」について掘り下げて理論武装をおこないます。

ただし、頭ごなしに強くぶつかるのではなく、自分の問題意識を素直に投げかけながら、上司に聞く耳を持ってもらうように心がけています。

例えば、「これを続けるとどのような懸念が生まれると思いますか?」といった問いかけを通じて、相手の意見を探るようにしました。

いきなり自分の意見を伝えるよりも、少しずつ歩み寄っていくイメージで組み立てて、最終的には「今度提案させていただけますか?」という状態を目指すと良いと思います。

理屈をただぶつけるのではなく、きちんと対話を通じてコミュニケーションをとることが大切なのですね。

私も昔はつい、正論をぶつけてしまい、大失敗したことがあります。上司がどういう状態なのか、もう少し考えてからアプローチすればよかったと思いますね。

上司は必ずしも、すべての物事に確信を持って取り組んでいるわけではなく、同じように悩んでいることもありますからね。上司も悩んでいるんだという前提を持つと、コミュニケーションの仕方も変わってくると思います。

そうですね。だからこそ、私自身も悩みをオープンにすることで、メンバーたちは「ここで議論してもいいんだ」と気づけると思います。反対に、権力のある方が「私はこう思っている」と発言すると、議論にはならないので、発言の仕方には注意したいですね。

Q2. 自己開示が苦手な人を相手にするときの工夫はありますか?

全体の場で話すべきことと避けるべきことがあるため、できる限り個人面談を行います。1対1で、人間対人間の対話をしながら、どうやって本音を引き出そうかと考えていますね。

1対1で真剣に向き合いながら、「この人なら話してもいい」と思ってもらえることが、心理的安全性だと思います。

相手が開示しないのであれば、まずは自分から始めるべきです。本当の意味での自己開示とは、自分にとって都合の悪い話も含めて開示することだと思います。自分がためらうような話を開示できていれば、相手も話しやすくなるのではないでしょうか。

7. まとめ|視聴者へのメッセージ

ありがとうございました。最後に一言ずつ視聴者にメッセージをお願いします。

働きがいを感じられる組織作りには様々な方法があると思いますが、私は一人ひとりと向き合うことがすべてだと考えています。個を尊重する組織、心理的安全性の高い組織を作るためには、まずご自身をさらけ出し、しっかりと向き合ってみていただきたいと思います。

本日は、人事担当者やマネージャーなど、何らかの形で組織文化を変えたいと考えている方々が視聴されていると思います。皆さんにお伝えしたいのは、変えられるのは自分の行動と未来だけだということです。今回のお話をきっかけに、皆さんがそれぞれの場所で小さなアクションを起こし、一歩前進できることを願っています。

皆さんがヒントを持ち帰っていただけたら嬉しいですね。本日はありがとうございました。