組織の成長には、イノベーション(創造性)が欠かせません。しかし、イノベーションを生み出しやすい組織を作るには、具体的に何をすればよいのか悩んでいる人事担当者も多いのではないでしょうか。

HR NOTEでは、2024年10月24日に「HR NOTE CONFERENCE2024」を開催し、「①社員パフォーマンス向上」「②イノベーションが生まれる環境作り」「③人手不足解消」の3つをテーマに、複数の講演やセッションを実施しました。

本記事では、基調講演に登壇した早稲田大学商学学術院商学部 准教授・村瀬氏の講演内容を、イベントレポートとしてご紹介します。

登壇者村瀬 俊朗氏早稲田大学 商学学術院商学部 准教授

1997年の高校卒業後、渡米。2011年にUniversity of Central Floridaから産業組織心理学の博士号を取得。Northwestern UniversityおよびGeorgia Institute of Technologyで博士研究員(ポスドク)として就労後、シカゴにあるRoosevelt Universityで教鞭を執る。2017年9月から現職。専門はリーダーシップとチームワーク研究。2019年から英治出版オンラインで「チームで新しい発想は生まれるか」を連載中。

目次

1. イノベーションの基となる「創造性」の2つの側面

人事が組織づくりに取り組むうえで重要なテーマである「イノベーション」について、村瀬氏はまず「創造性」が必要であるという点から講演をスタートしました。

村瀬氏によると、創造性には「独創性」と「有効性」という2つの特徴があります。

「独創性」とは、これまでにない新しいアイデアを生み出す力のことです。しかし、どれほど斬新なアイデアでも、組織の課題を解決したり、社員のニーズに応えたりする「有効性」がなければ意味がありません。

1-1. 独創性は「既知の情報」と「新たな要素」を掛け合わせることで生まれる

私たちは、何かを企画する際に全てをゼロから生み出すわけではなく、既に持っている情報や技術、要素を組み合わせながら新しいアイデアを模索します。村瀬氏は、異なる分野の知見を取り入れることで生まれた独創性に関するエピソードとして、飛行機の分野におけるステルス機を紹介します。

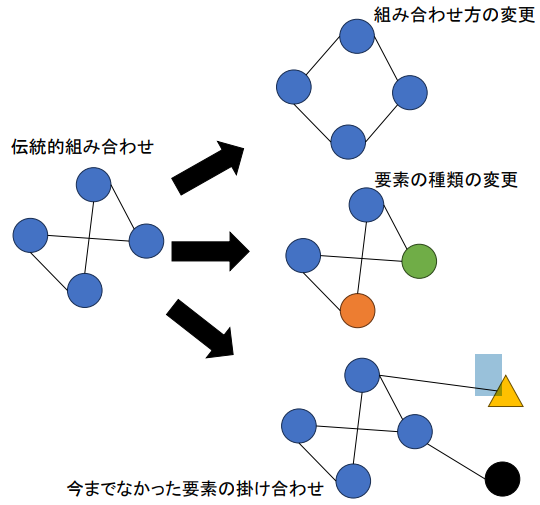

独創性を生み出す組み合わせ例

図のように、既存の要素を組み合わせるだけでなく、組み合わせ方を変えたり、一部の要素を入れ替えたり、新しい要素を掛け合わせたりすることで、独創的な発想を生み出すことができる、と村瀬氏は語っています。

1-2. 有効性は「他者理解」「他者貢献」で生まれる

独創性では「組み合わせの工夫」が鍵でした。村瀬氏は、有効性においては「他者をどれだけ理解できているか」が重要になると続けた上で、とあるレストランでのエピソードの話を紹介します。

このように、自分の行動が他者へどのような影響を与えているか認識することで有効性を高めることができるということがわかります。

2. なぜ想定内に収まる提案が生き残るのか?

「独創性」と「有効性」の2つの側面について解説した後、村瀬氏は「実際のビジネスの現場では、イノベーティブなアイデアよりも、想定内に収まる提案が選ばれる傾向にある」と続けます。その理由は、以下の3点にあります。

| 脳は新しいものを拒否しやすい | 私たちの脳は見慣れないものに対して無意識に拒否反応を示す傾向があります。これは脳の構造によるもので、新しいアイデアを受け入れにくい原因のひとつです。 |

|---|---|

| アイデア重視で企画のバランスが崩れる | 独創的なアイデアにこだわりすぎると、企画全体のバランスが崩れることがあります。「面白いけど全体が弱い」と評価され、採用されにくくなります。 |

| 想定内の企画は減点方式 | 想定内の企画はリスクが少なく、評価も減点方式になりやすいため、独創的なものより受け入れられやすい傾向があります。 |

このように、組織に「勝ちパターン」が定着すると、既存事業から外れたアイデアが排除され、創造性が失われやすくなります。成功した事業モデルが確立すると、組織は効率性を追求するようになり、異なる考えは障壁と見なされがちです。

例えば、バイクの製造に成功した企業が「次は飛行機を作ろう」と提案しても、反対されることは想像に難くありません。さらに、ブランドイメージが浸透すると、変化が難しくなり、新しいアイデアに対して反発が強くなることもあります。結果として、勝ちパターンが企業の成長を妨げる障壁となりかねません。

3. 創造性を発揮し「メガヒット」を生み出しやすくするには

ここで、村瀬氏は「メガヒット」が確率的な現象であることを踏まえ、その仕組みを理解することでヒットが生まれやすい環境を整えられると指摘します。

3-1. メガヒットが生まれる仕組みを理解する

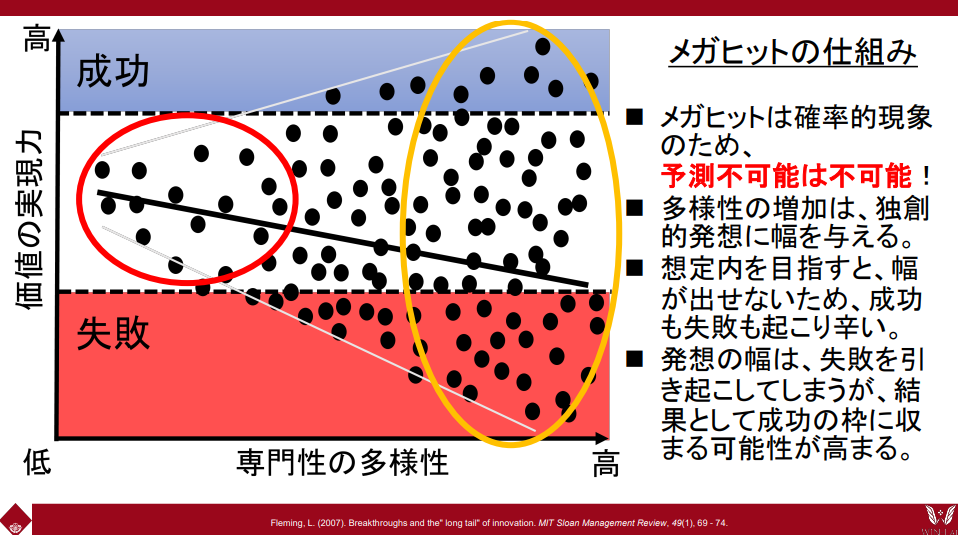

メガヒットの仕組みは、

- 横軸:専門性の多様性

- 縦軸:価値の実現力(考えている提案の実現性)」

を表した次の図で表すことができます。

専門性の多様性が低いと「質の高いもの」は生み出しやすいですが、メガヒットの可能性は低くなります。

そのため、メガヒットを生み出しやすくするために重要なことは、専門性の多様性(横軸)だけでなく、価値の実現力(縦軸)を意識すること。つまり、失敗から学び、実現力を高めることでメガヒットに近づくと考えることができます。

さまざまな組み合わせを生み出し続けることに加えて、失敗を否定せず、実現性を高める組織文化を築くことが、メガヒットを生み出す鍵となります。

3-2. 多様性はパフォーマンスに大きな影響を与える

また、村瀬氏は、多様性が重要であることについて、2つのエピソードを用いて具体的に紹介します。

このように、多様性はパフォーマンスに大きな影響を与える一方で、部門間やグループ間の対立を引き起こす要因にもなり得ます。こうした対立を避けるために重要なのが、相手の立場や視点を理解する「パースペクティブ・テーキング」だと村瀬氏は指摘します。

パースペクティブ・テーキングとは、相手がどのように物事を見ているかを想像し、その理解に努めることです。相手を理解するためには、接触回数を増やし、偏見を取り除くことが効果的です。私たちは効率性を重視しがちですが、可能な限りオフラインでの接触を増やすことで相手の視点をより深く理解し、連携を強化することができるのです。

4. 「失敗を許容する組織文化」を育てるために

最後に、村瀬氏は、「イノベーションによる成功には多くの失敗が不可欠だ」と指摘します。失敗を避けようと効率性ばかりを追求すると、大きな成功の芽も摘んでしまうからです。

多くの企業では、大型プロジェクトの20%以上は失敗し、成功率はわずか10%だと言われています。だからこそ、人事担当者は「失敗を許容する組織文化」を育てることが重要になります。

この「失敗を許容する組織文化」には、心理的安全性が非常に重要であることがわかっていると村瀬氏は強調します。また、規則や人事評価制度などを整備することも重要であり、うまくいっている企業は、社員の挑戦を正当に評価する仕組みを整え、減点方式ではなく、取り組んだことに対してプラスの評価を与えることを実践していると紹介しています。

加えて、社員の挑戦を支えるマネージャーが余裕を持てるように、人事担当者がマネージャーの支援に注力することも重要となります。人事担当者がマネージャーを支援することで、多様なメンバーが失敗を重ねながらメガヒットを生み出せる下支えをしていくことが求められています。

イノベーションは組織成長を加速する重要な原動力です。イノベーションを生み出す仕組みを取り入れられない組織は、今後ますます競争から取り残されるリスクがあります。

人事担当者は、組織内で創造性を引き出し、活力を与えるための重要な役割を担っています。イノベーションを促進する環境作りを支援し、社員一人ひとりが自由に挑戦できる文化を醸成することが、組織の成長を支える鍵となるでしょう。

【質問】

独創性のお話が興味深かったです。エンジニアと数学者の話の例えですが、それぞれが得意なものを持ちよることで、新たなものが産まれるというところは、なるほどと思いました。

エンジニアと数学者だとある程度近いので、相互の理解は比較的容易だと思いますが、全く接したことの無い領域同士の場合、そもそも、相手の言っていることをお互いに理解できるようになるまで、障壁があると思います。そこを打開するための考え方などありましたら、紹介ください。

【回答】

領域の異なる相手との議論で、相手と自分の理解に隔たりがある、この点をどう解消するかという質問ですが、簡単に解消できる方法はございません。大事な点は、相手が言っている表面上の情報以上に、相手の考えや前提を聞くようにしているかと言う点です。

その場合、単純なディスカッションでは、相手もご自身も深い部分が共有できないので、会議の中での傾聴努力に加えて、懇親の場を持ったり、雑談をしたりする、細かい持続的な努力が必要となります。

懇親の場や雑談などの場面では、会話の内容が変わり、相手の心持も会議とは異なります。結果、会議の場面では出てこない側面が見えることで、最終的には相手の前提や大事にしている部分が垣間見られる場合もございます。

こういう努力なしには相手も心を開いてくれないので、結局のところ絶え間ない努力が必要である、と言うことになります。

長い回答にもかかわらず、マジック的な点を出せずに申し訳ございませんでした。