2025年6月25日~2025年6月27日に東京ビッグサイトで開催された「カイシャのミライ カレッジ 2025 Tokyo Spring」。経営者や総務、人事、経理といったバックオフィスの方を対象としたセミナー・交流会イベントです。

本記事では、jnjer株式会社 代表取締役社長 CEOである冨永氏と、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会で上席研究員を務める髙浪氏が登壇した講演内容をイベントレポートとしてご紹介します。

人的資本経営が注目を集める中で、人事データに対する重要性が高まり、多くの企業が人事データの活用に取り組み始めています。人事データの基盤をどのように構築すべきか、そして人事データの質が「戦略的な意思決定」や「組織の成長」にいかに直結するかを紐解いていきます。

登壇者冨永 健氏jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

シスコシステムズで大手企業向け営業と組織マネジメントを担った後、アマゾンウェブサービスで営業責任者として日本のクラウドマイグレーションの加速に貢献。その後、株式会社Zendeskの社長としてカスタマーエクスペリエンス基盤の普及とオペレーション改善を主導し、国内市場でのプレゼンス拡大に寄与した。現在はHR Tech 企業 jinjer の代表取締役社長 CEOとして、これまで培ったグローバルビジネスの経験を基盤に、戦略策定、M&A・組織再編、業務オペレーションの効率化に取り組み、日本発のHR Tech企業の持続的成長をリードしている。

登壇者髙浪 司氏一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会 上席研究員/EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ピープル・コンサルティング アソシエイトパートナー

外資系コンサルティングファームにて、会計領域のコンサルティングや、組織再編・事業統合に伴う事業モデル設計に従事し、大規模な業務改革・構想策定を得意とする。現職のEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社では、人事戦略を起点としたグローバルビジネスサービスの変革を推進。業務の高度化・効率化を通じて、デジタルシフトに伴うワークフォース変容に対応し、次世代型の人事機能・人事オペレーティングモデルの構築や、スキルベースアプローチの導入によるタレントマネジメントの進化に注力している。また、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会では、Talent Acquisition and Retentionワーキンググループをリード。企業の競争優位を支える優秀な人材の確保と定着を、戦略的かつ継続的に推進している。人材獲得・定着における実務とアカデミアをつなぐ「知の交差点」として、ピープルアナリティクスの観点から課題解決に資するナレッジと実践を創出し、参加企業の持続的な組織力強化を支援している。

目次

1. 人事データの重要性と現場の課題

冨永氏:本日は「“正しい”人事データの活用で競争力を高める」というテーマで講演を進めたいと思います。1つ目のお題は、「人事データの重要性と現場の課題」についてです。

従来、人材は「ヒト・モノ・カネ」という経営資源の一つとして、コスト管理の対象とされてきました。しかし、近年の社会情勢の変化や人手不足を背景に、「人は資本である」という考え方へと変化しています。

人材を資本、すなわち投資対象と捉えることで、その質を高めることが企業の価値向上に直結するという認識が広まり、人材の質を向上することへの注目が集まっています。

また、IT技術が発展する中で、会計システムや生産管理システムなど、様々な業務システムが登場し、事業の利便性は大きく向上しました。しかし、「ヒト・モノ・カネ」の枠組みで見た場合、「ヒト」にまつわるシステムだけは、まだまだ遅れをとっている印象があります。

人事部の現場では、未だにExcelで作られた従業員台帳や紙のタイムカードが使われているケースが多く見られ、データ化に大きな遅れが生じています。人事データが適切に管理されていなければ、人事担当者は経験や勘に頼って人材戦略や人材配置を行わざるを得ません。このような属人的な取り組みは、経営戦略にも大きな影響を与える可能性があります。

髙浪さんは、日頃コンサルタントとして現場に赴かれる中で、このような人事データ活用の遅れを感じる場面はございますか?

髙浪氏:はい。実務の現場に立つ中で、人事データの整備や可視化が十分に進んでいない企業は依然として多数存在すると感じています。

特に入力ルールや管理基準が部門ごとに異なり、整備されたデータベースとして活用できる状態になっていないケースが散見されます。このような“即時に使える状態”にないデータ基盤では、戦略的な意思決定に結びつけることが困難であり、結果として属人的な判断に依存せざるを得ない状況が続いているのが実情です。

「本当に整備されている?」各企業における人事データの整備状況

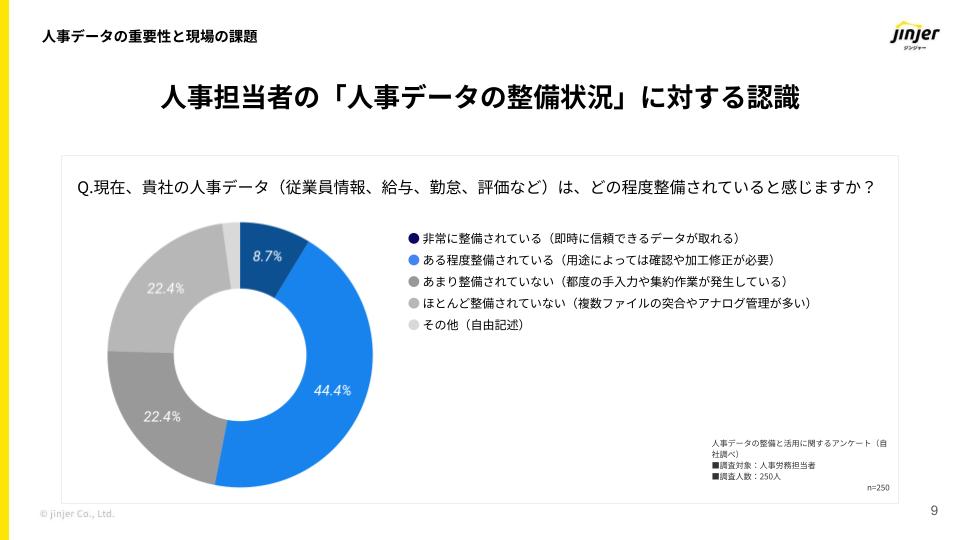

冨永氏:人事部は、経営陣から急に「これに関するデータを出してくれる?」と依頼されることも少なくありませんよね。ここで、当社が実施した『人事データの整備と活用に関する実態調査』について共有したいと思います。

まず、「現在、貴社の人事データはどの程度整備されていると感じますか?」という問いに対しては、約半数が「整備されている」と回答しています。

私は、この結果を初めて見た際に、予想していたよりも人事の方々は人事データの整備について問題意識を持っていないのではないかと感じました。

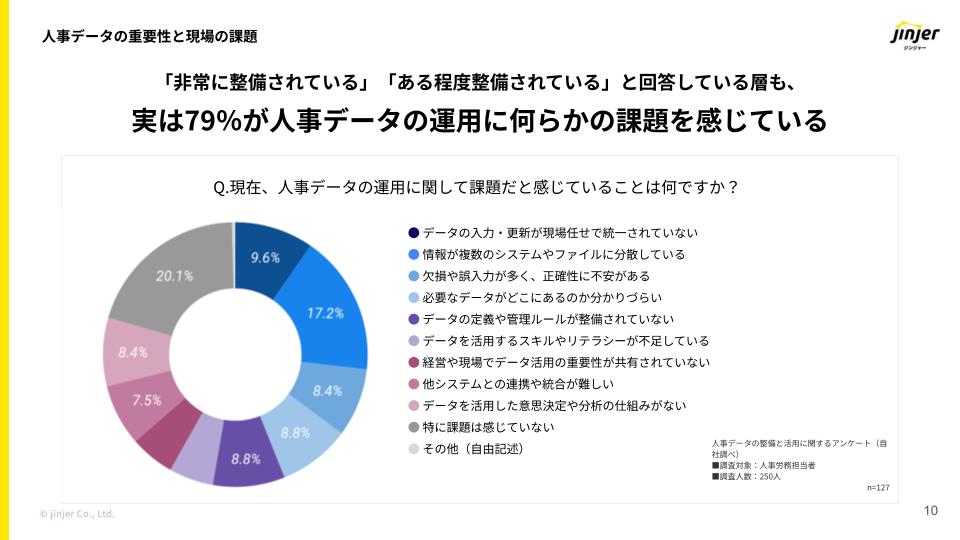

しかし、より具体的に調査結果を見ていくと、面白いことがわかります。「整備されている」と回答している半数の方の中にも、実は人事データの運用に課題を感じていると回答した方が79%もいるのです。

髙浪さん、これらの運用における課題は人事部門で良く見られるものなのでしょうか?

髙浪氏:人的資本経営への注目が高まるにつれて、社内でデータ収集の自動化を促進する企業は増加傾向にあります。このように社内でのデータ収集の機運が高まっている一方で「データは存在するが、所在が把握できていない」「収集はしているはずだが、誰がどんな粒度で保持しているのか不明確」といったデータガバナンスの不在を示す声を頻繁に耳にします。

これは単なる管理の問題ではなく、経営判断に用いるべき人材情報が“活用不能な資産”として埋もれてしまっている、という非常に本質的な課題を示唆しています。

冨永氏:いざ人事データを活用しようとした際に、「取得していると思っていたデータが実際はなかった」あるいは「ないと思っていたデータが実は取得されていた」という状況は、まさに現場のリアルな悩みだなと思います。

現在、人的資本経営の情報開示が求められていることを背景にデータ収集を進める企業も増えているのではないかと思います。しかし、情報開示はあくまで結果であり、「情報開示のためだけに」データを集めるのは本末転倒です。

経営戦略や人事戦略を策定する際に、いつでも必要な人事データをすぐに確認できる状態を構築することこそが重要ではないでしょうか。

2. なぜ人事データを整備できていないのか?

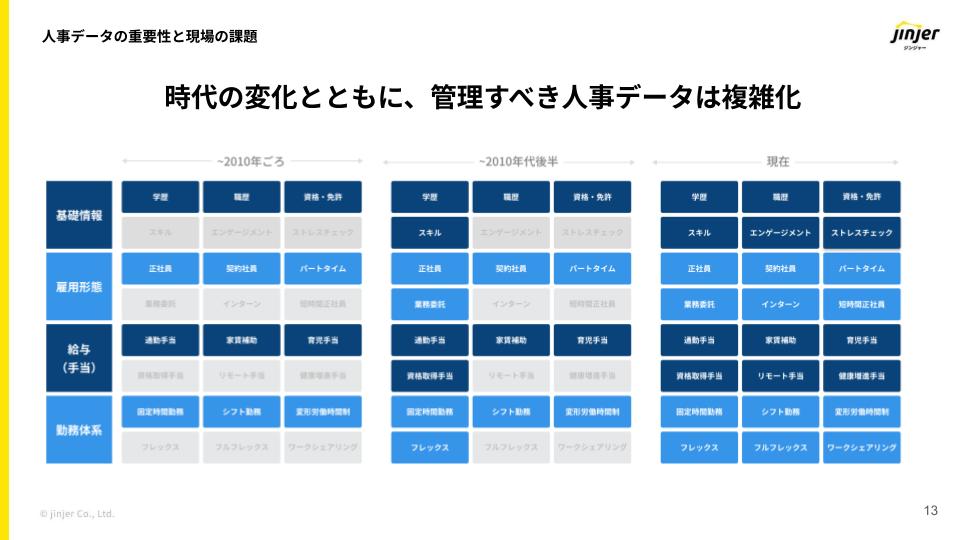

冨永氏:続いてのテーマは、「なぜ人事データを整備できていないのか?」です。根本的な理由として、時代の変化に伴い、管理すべきデータが複雑化していることが挙げられます。

2000年代においては、従業員の雇用形態や保有資格といった人事の基礎情報を管理できていれば、人事データの管理は十分でした。この時代は、システム構築もオンプレミス型が主流です。

しかし、2010年代に入ると、従業員のスキルや経験に加え、業務手当や資格手当など、管理すべき人事データの項目が格段に増えていきました。この頃から、オンプレミス型システムに情報を追加する手間が増え始めたのです。

そして、タレントマネジメントシステムや福利厚生システム、さらにコロナ禍では在宅勤務を管理できるようにするためのシステムなど、業務やシーンごとにさまざまなシステムが増加していきました。現在では、従業員のメンタルヘルス対策や働きがいへの注目が高まり、ストレスチェックやエンゲージメントといった項目が人事データに加わっています。

このように管理項目が増加し続けた結果、人事・管理部門には複数のシステムが混在し、マスターとなるデータがバラバラに分散する事態となっています。さらに、システムだけでなく、アナログなExcelやWordファイル、紙によるデータ保管も混在している点も、現状の大きな課題だと考えています。

ここまでの時代の変化、そして人事データ管理の変化を見て、髙浪さんはどのように感じられますか?

髙浪氏:お話しいただいた通り、管理すべき項目は恐るべきスピードで増えています。特に近年注目を集めている“スキルベース・マネジメント”の観点では、スキル定義の精緻化と継続的な棚卸しが避けて通れない論点です。

例えば、「プロジェクト管理」といったスキルも、企業文化や事業特性によって要求される行動特性や知識構造が異なるため、何をもってスキルの有無や高低を判断するのか等、定義と測定方法を共通化しなければ、社内横断での活用や人材配置の最適化にはつながりません。

また、スキルは静的な資格情報とは異なり、実務経験や学習を通じて日々変容する“動的な資産”です。この動態を反映できるような更新フローやアセスメントロジックがなければ、データはすぐに陳腐化してしまいます。

こうした課題に直面している企業は非常に多く、今後の人事戦略において、スキルデータの“鮮度と信頼性”をどう担保するかが競争優位の分水嶺になると考えています。

冨永氏:確かに、資格情報のみであれば「有資格者」「無資格者」で明確に判断できます。しかし、保有スキルにはグラデーションがあります。さらに、世間で公的に認められた資格は持っていなくとも、それに匹敵するような高いスキルや知識を持つ人材もいるでしょう。

これらの情報はタレントマネジメントシステムで管理を試みることが多いですが、厳密に把握することは難しいと感じます。

そもそもの基盤となる「データの精度」が大きな課題に

冨永氏:また、タレントマネジメントシステムを導入してスキルや能力の管理を行っていても、そもそもデータの精度が低ければ、データ活用は進みません。

例えば、氏名を登録する際に姓と名の間に半角スペースを入れるか入れないかといった些細な違いでも、データの精度に影響します。また、特定のシステムだけが最新情報に更新されていないといったケースも、データ管理に関わる課題の典型例です。こうしたデータのバラつきを正確に管理していくには、非常に手間がかかります。

さらに、データ管理に関わる課題の例としては、「過去のデータ」を探しにくい点が挙げられます。「現在、この従業員はどの部署に在籍しているか?」という質問には答えられても、「この人は3年前にどの部署で何の仕事をしていたのか?」と問われると、すぐに回答できないケースが多いようです。

入社時から遡り、どこに配属され、誰と一緒に働き、どのようなスキルを身につけながら今に至るのか。過去のデータも含めて正確に把握できなければ、これからの企業経営は立ち行かなくなるでしょう。

縦・横・斜めに組み合わせた人事データの活用を

髙浪氏:ここで会場の方から「離職予測において取得をおすすめする人事データはありますか?」というご質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。

以前、ある実証実験にて

- 従業員のコミュニケーション量(社内SNSの接触データ)

- 勤務時間(打刻データ)

- エンゲージメント(サーベイ)

という3種類の既存人事データを組み合わせ、ストレス状態および離職兆候との相関を分析しました。

単体では読み解けない因果構造が、複合分析によって明らかになる好例でした。今後、横断的にデータを“縦・横・斜め”に掛け合わせて解釈する視点は、人事領域において不可欠になると感じていますが、冨永さんはいかがですか?

冨永氏:そうですね。今保有している人事データに新しいものを加える視点だけでなく、保有している既存データの組み合わせを考えることはポイントだと思います。既存データを縦・横・斜めに組み合わせて見方を変えるだけで、今まで見えていなかったことが見えてくる場合があります。

3. 人事データの基盤をどう考えていくか

冨永氏:ここからは、「人事データをどのように整理していけばよいか」という人事データ基盤の考え方についてお話ししていきます。

システムをバラバラに導入していくと、どうしてもデータが散在してしまいます。これに対して、API連携によってあたかも一つのデータ(マスター)を保持しているかのように利用する方法もありますが、グローバルな視点で見ると、海外のHR SaaSでは統合型が主流となっているように伺えます。

髙浪さんは、この現状をどのように捉えていらっしゃいますか?

髙浪氏:

十数年前は構築型のERPが主流であり、その後SaaSシステムが次々と登場し、追加されていきました。しかし、現在は管理すべきデータの範囲が複雑化していることに加えて、さらにERPシステムの保守切れなどをきっかけに、システム統合を検討する企業が増えています。

また、最近は生成AIがもたらす“対話的インターフェース”の進化により、人事データへのアクセス性が劇的に変わる可能性を感じています。「〇〇事業における適切な後継者は誰か?」と問いかければ即時に返答がある未来は、単なる夢物語ではなくなりつつあります。

ただし、その前提としてシステムおよびデータ基盤が“統合されていること”そして“信頼に足る状態であること”が不可欠です。

冨永氏:私も人事部長に「今のうちの女性管理職の比率は何%だっけ?」といった質問をしたことがあります。これを生成AIに聞いて確認できるようになれば、非常に便利です。

人事データと生成AIの活用は、人事部のニーズも非常に高いと思います。もしかしたら、そのうち私も、人事部長から「その質問は生成AIに聞いてください」と言われるかもしれません(笑)。

4. 「正しい人事データ」の活用で競争力を高める

冨永氏:このように、1つのデータベースを持つ統合型システムに移行していくことは、企業の競争力を高める大きなきっかけとなります。

ここで、弊社サービスの導入企業様の事例を2つご紹介したいと思います。

このように、ジンジャーは統合型データベースの仕組みによって「正しい人事データ」の管理を実現し、企業様の経営戦略を実行に導くサポートをおこなっています。

この「正しさ」について、私たちは次のように考えています。

| 「正しさ」の要素 | “正しい”人事データの例 |

|---|---|

| ①正確性 | 誤りがない従業員の基本情報 |

| ②網羅性 | 不足のない評価データ、スキル情報 |

| ③一貫性 | 統一フォーマットで管理された氏名・住所の情報 |

| ④最新性 | リアルタイムで反映される昇格や異動情報 |

| ➄適法性 | 労基法に基づく勤務時間と給与支払いの実績 |

これら5つを満たした人事データ、つまり「現場で使える人事データ」こそ正しい人事データだと考えています。

髙浪氏:

以前、ある医療機関のクライアントから、勤怠データが三重に管理されているというお話を伺ったことがあります。一つは紙による手書き集計、二つ目はモバイル端末による打刻、そして三つ目がそれら二つのデータを突合・整合した社内独自の管理ファイルでした。

理由を尋ねたところ、「それぞれのデータ間にしばしば乖離が生じるため、突合せを行わないと正確な実績が把握できない」というものでした。これは一見、現場の工夫とも捉えられますが、実態としては、元々の入力精度やプロセス設計に根本的な課題があることを示唆しています。

本来あるべき姿は、データを“整合させること”に労力を割くのではなく、初期入力の時点から「構造化され、かつ現場で即時に活用可能なデータ」を取得できる仕組みを設計することです。すなわち、“使えるデータ”とは、単に正しい情報を持つという意味ではなく、オペレーション全体が設計通りに運用され、ガバナンスが効いている証でもあるのです。

冨永氏:髙浪さん、ありがとうございます。ジンジャーは、もともと勤怠管理のシステムからスタートし、人事労務やタレントマネジメントといった機能を追加してきました。しかし、機能が増えても統合型のデータベースを基盤として開発を進めてきているため、人事データのバラバラ管理を防ぎ、正しい人事データを整備することが可能です。

ぜひ、皆様の企業で正しい人事データが整備されていくことで、競争力の高い組織作りに繋げていっていただきたいと思います。本日は、ご清聴いただきありがとうございました。