「管理職にはなりたくない」──。

こうした声が多く聞かれるようになってきました。 かつては出世の象徴であり、誰もが目指すべきキャリアパスの一つとされてきた管理職というポジションが、いまや「なるべく避けたいもの」という認識に変わりつつあるのです。この傾向は若手社員に限った話ではありません。中間管理職層の中にも、昇進を打診されても躊躇するケースや、あえて専門職としての道を歩むことを選択する人が増えています。

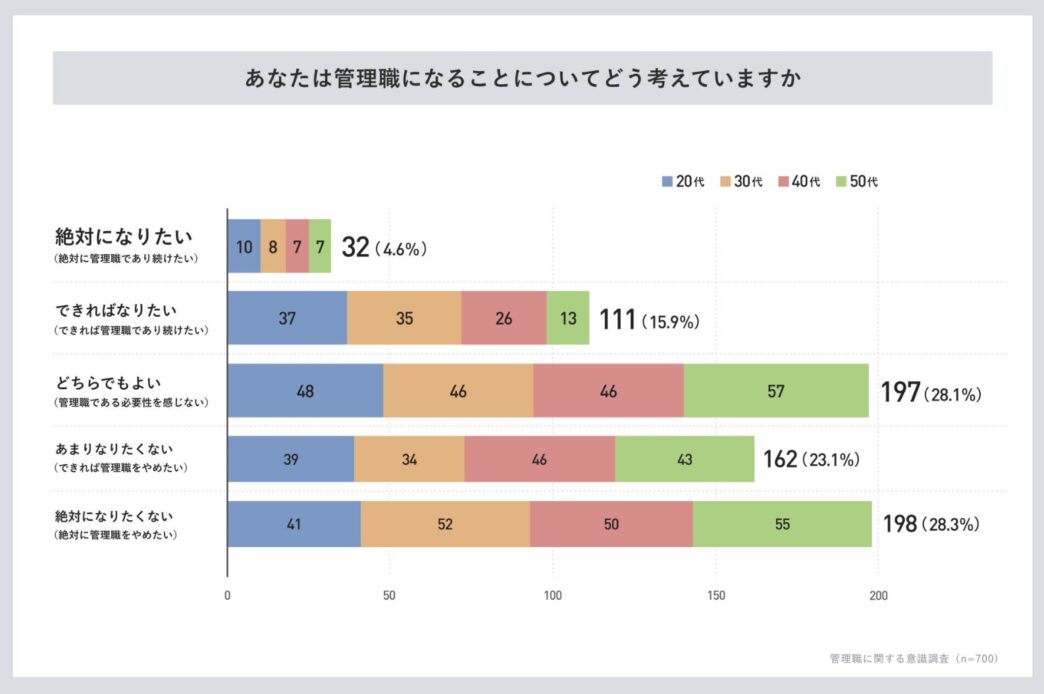

実際、私たちHajimariが実施した20〜50代の会社員700名(管理職150名・非管理職550名)を対象とした調査*でも、半数以上は、管理職になることに対してポジティブな意見を持っていないという結果がでています。

* ITプロパートナーズ:【700名調査】良い上司との出会いが管理職志向を左右。「褒めて伸ばす、でもビジネスライクに接して」令和の理想的なマネジメント像が判明

管理職の減少は、企業の未来にとって非常に深刻な問題です。

なぜ今、これほどまでに管理職を目指す人が減っているのでしょうか。そして、この「管理職不人気時代」において、企業が目指すべき、社員が「なりたい」と思えるような、時代にふさわしい「理想のマネジメント像」とは一体どのようなものなのでしょうか。

本稿では、弊社の調査データを深掘りしながら、令和時代に求められる新たなリーダーシップのあり方について考察していきます。

執筆者有賀 誠氏株式会社Hajimari 執行役員 CHRO

1981年、北海道大学法学部卒。1993年、ミシガン大学経営大学院(MBA)卒。 三菱自動車常務執行役員人事本部長、ユニクロ執行役員、エディー・バウアー・ジャパン代表取締役、日本IBM人事部門理事、日本ヒューレット・パッカード取締役執行役員人事統括本部長、ミスミグループ本社グループ統括執行役員人材開発センター長、日本M&Aセンター取締役人材本部長などを歴任。 世代を越えての学びの場「有賀塾」、経営目線を持つ人事リーダーの育成を目的とした「CHRO養成塾」等を主催。2020年日本HR Award 受賞。 2024年11月より株式会社Hajimari執行役員人事統括に就任。

調査からわかる、令和のマネジメント像を深堀り

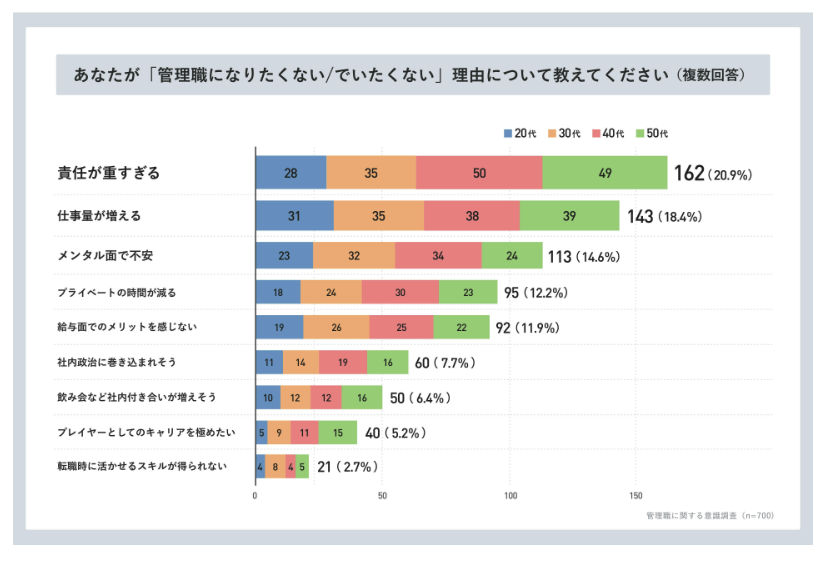

管理職になりたくない人の理由を聞いたところ「責任が重すぎる」(20.9%)「仕事量が増える」(18.4%)が上位を占め、「プライベートの時間が減る」(12.2%)「メンタル面での不安」(14.6%)と続きました。 また、「給与面でのメリットを感じない」(11.9%)という回答も多く見られ、管理職としての責任や負担に見合う待遇が期待できない職場が多いと推察されます。

この結果からは、これらの回答からは、現代の管理職が置かれている厳しい現実が浮き彫りになります。 名ばかり管理職やプレイングマネージャーといった言葉に象徴されるように、多くの管理職は、自身の業務をこなしつつ、チームや部下の目標達成、育成、評価、そして部署内外との調整といった多岐にわたる責任を負っています。

その結果、業務量が大幅に増加し、精神的・時間的な負担が過重になっていることが伺えます。

また、従来の「出世=成功」「長時間労働=美徳」という価値観が薄れていることも管理職の人気を下げている要因です。

現代は、仕事一辺倒ではなく多様なライフスタイルやキャリアを尊重する風潮が社会全体で広がっています。

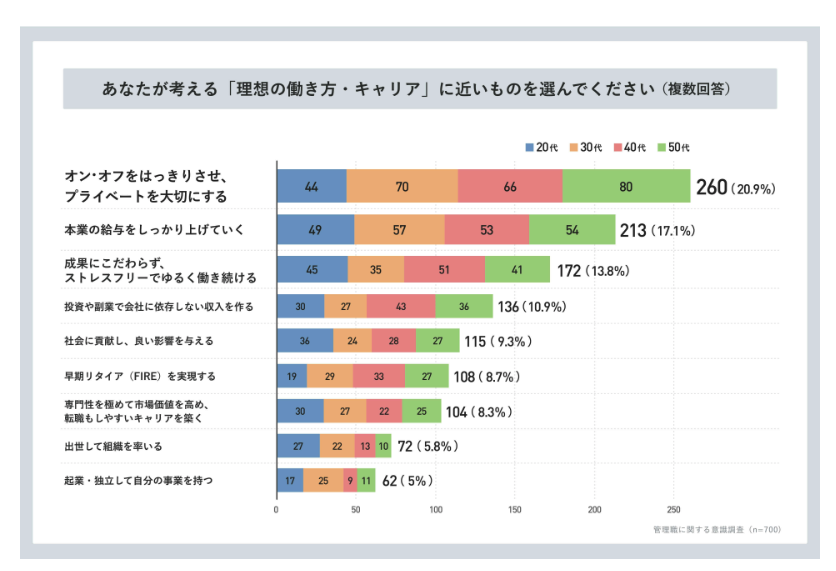

私たちの調査でも、理想の理想の働き方として「オン・オフをはっきりさせ、プライベートを大切にする」と答えた人が260人で最多、次いで「本業の給与をしっかり上げていく」「成果にこだわらず、ストレスフリーでゆるく働き続ける」という結果が得られました。

一方で、「出世して組織を率いる」という回答は少数で、かつての出世競争や肩書きを重んじる働き方は、多くの人々にとって魅力が薄れていることがわかります。 このような価値観の変化は、管理職志向の低下に直結しています。

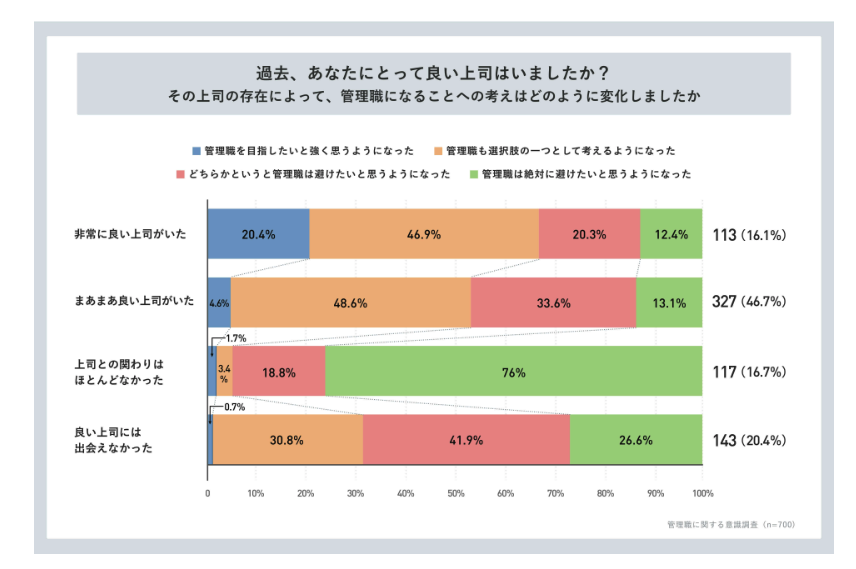

しかし、全てのビジネスパーソンが管理職になることをネガティブにとらえているわけではありません。調査からは、過去に「良いマネジメントをされた経験がある」人は、管理職志向が比較的高い傾向が見られたのです。

どのようなマネジメントを受けたかによって、管理職というキャリアパスへの認識が大きく変わりうることがわかります。

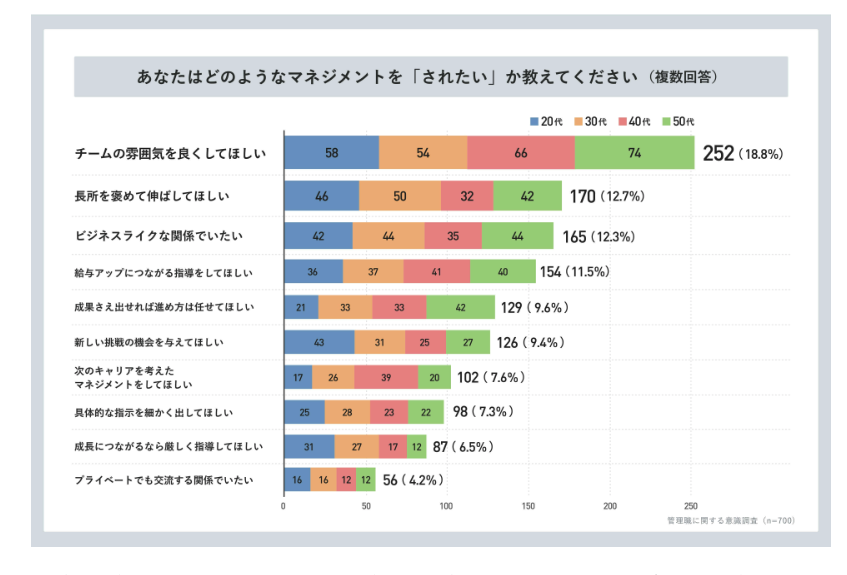

では、現代で求められるマネジメントとはどのようなものでしょう。 調査内では、「どのようなマネジメントをされたいか」、つまり理想とされるマネジメント像についても深掘りました。

最も多かった回答は「チームの雰囲気を良くしてほしい」(18.8%)でした。この回答は20代から50代まで全世代で高い支持を集めており、年齢やキャリアフェーズを問わず「職場の空気感を整える上司像」が理想とされていることが伺えます。

さらに、「長所を褒めて伸ばしてほしい」(12.7%)が続き、かつての“厳しく指導する”スタイルよりも、“伴走型”“共感型”のマネジメントが求められていることもわかりました。

これらの結果から言えるのは、令和の部下たちは、指示命令で統率する「監督型」ではなく、雰囲気づくりや人間関係を重視する「キャプテン型」のリーダーを望んでいるということです。

管理職という立場には“チームの空気を整え、後押しする存在”が求められるようになっているのです。

トップダウンはもう古い?関係性重視の時代

かつての日本企業における管理職は、時に家族的なリーダーシップで部下の私生活にまで踏み込む「家長」のような存在でした。飲みニケーションや深夜残業は当たり前、長時間働くことが美徳とされていたのです。

しかし、現代ではそのような関わりは「ハラスメント」と受け止められるリスクをはらんでいます。 特に若手世代にとっては、仕事と私生活は明確に切り分けたいもの。職場には心理的安全性が求められるようになっています。

現代のリーダーには、指示命令で部下を動かす「監督」ではなく、一体感や和を生む「キャプテン」としての姿勢が求められていると感じます。信頼関係をベースにした支援型・共創型のマネジメントが主流になりつつあるのです。

管理職は業務の管理だけでなく、メンバーが安心して働ける雰囲気づくりの旗振り役となる必要があります。

社員のライフスタイルや事情に配慮し、個別最適な働き方を支援する柔軟性も必要です。 副業解禁やフリーランス活用が進む中、社内外問わず最適なリソースを活かせる視野の広さも不可欠と言えます。

一方で、ルール違反や不正に対しては毅然とした態度が必要です。ただし、恐怖ではなく信頼に基づいた指導が前提。これが、昭和の「トップダウン」とは決定的に異なる点です。

“令和のマネジメント人材”を育てるには

現代のビジネス環境は、VUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity:変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)と称され、企業を取り巻く状況は常に変化しています。このような中で、組織のパフォーマンスを最大化し、社員のエンゲージメントを高めるためのマネジメントは、従来の常識だけでは立ち行かなくなっています。

ここで私が提唱したいのが、「ハイブリッド型マネジメント」という概念です。

これは、かつての昭和に重んじられた「人情味」や「統制力」といった、組織をまとめる上での骨格となる強さと、令和の時代に不可欠な「柔軟性」や「心理的安全性」といった、個の力を引き出すためのしなやかさを融合させるものです。どちらか一方に振り切るのではなく、双方の良さを取り入れたマネジメントスタイルこそが、これからの理想だと私は考えます。

社外の専門人材やメンターと連携しながら、管理職一人で背負い込まない体制づくりも必要です。

日々の業務に加えて、現代に適応するマネジメントという難しい役割を一人で背負い込むことは、多くの管理職にとって過大な負担となり、結果として「管理職になりたくない」という若手の増加にも繋がっています。

実際に、管理職の役割を外部から支援する当社の「メンタープロパートナーズ」には、若手を幹部候補に育てたいという声が多く集まっています。

今、管理職という役割は「なるべく避けたいもの」から「誰かの成長や組織の力を引き出す面白さを味わえる役割」になれるかどうか、進化を問われているのではないでしょうか。

この進化に対応するためには、私たち一人ひとりが、古い常識や成功体験に固執せず、時代に合ったマネジメントスタイルを主体的にアップデートしていくことが不可欠です。部下を導くリーダーとして、自らも変化を恐れずに学び、新しいアプローチを試み、成長し続ける姿勢こそが求められます。

VUCAの時代を生き抜き、組織を次のステージへと導くのは、過去の成功体験に囚われず、常に未来を見据え、柔軟に進化し続ける「ハイブリッド型リーダー」です。 そのような管理職こそが、令和の「理想の管理職像」なのだと私は考えます。 そして、彼らが自信を持ってその役割を全うできるよう、私たちのような外部パートナーが最適な形で支援していくことが、これからの企業成長には不可欠となるでしょう。