「最近、昇進や異動を控える社員が増えている気がする」

「育休復帰後のモチベーションが、どこか上がりきっていないように見える」

「本当にやりたい仕事を、あえて選ばない社員がいる」

ライフイベントが“起きる前”から、社員がキャリアをセーブしてしまう——。そんな風に感じることはありませんか?

昔は“女性社員特有の課題”とされていたライフステージとキャリアの問題は、今や全社員に共通するテーマです。パートナーの転勤、育児や介護、子どもの受験など、家庭の事情がキャリアに与える影響は想像以上に大きく、そして繊細です。

この記事では、私自身の体験と、これまで多くの社員・企業と向き合ってきた現場から得た学びをもとに、“家庭単位”でキャリアを捉える新しい視点=「ファミリーキャリア」についてご紹介します。

寄稿者森数 美保(もりかず みほ)氏株式会社Your Patronum 代表取締役 / 組織・キャリア開発の専門家 / 社会保険労務士有資

大阪育ち、名古屋在住の2児の母。大阪府立北野高等学校、大阪大学外国語学部 を卒業。新卒で株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントに入社し、最年少マネージャー として活躍。結婚を機に名古屋支店へ異動し、第一子出産後もマネージャー職のまま復職。仕事と家庭の両立に奮闘するも、夫の育児ノイローゼを機に退職し、「何者でもない自分」に絶望する。 その後、社会復帰し、NTTドコモの子会社で人事を経験。さらに、創業期のITスタ ートアップ(株式会社Misoca / 現:弥生株式会社)に参画し、ゼロからエンジニア採用を推進。 2018年株式会社キャスターに入社し、翌年から採用代行サービスの事業責任者として300名超のフルリモート組織のマネジメントと事業開発を両立。3年間で導入 企業数350社を突破。2021年4月には執行役員に就任し、複数事業を統括。その後、 株式会社ミライフに執行役員として入社し、キャリアコンサルタント・人事・事業 経営の経験を活かして、本質的なキャリア構築や組織づくりを推進。 2024年株式会社Your Patronumを創業し、組織・キャリア開発の専門家として企業・個人の支援を行っている。

・Your Patronum公式ホームページ:https://company.yourpatronum.jp/

・組織の悩みをなくす『ユアパト』:https://yourpatronum.jp/

・選べる自分になる『キャリパト』:https://career.yourpatronum.jp/

キャリア戦略に新たな視点を授ける

『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略 〜やりたいことがなくても選べる未来をつくる方法〜』発売!

2025年4月に森数氏の初の著書『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略』(日本能率協会マネジメントセンター)が出版されています。「やりたいことが見つからない人」のために、「過去を起点に、キャリアの軸をつくる」実践的メソッドを解説しています。

2025年4月に森数氏の初の著書『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略』(日本能率協会マネジメントセンター)が出版されています。「やりたいことが見つからない人」のために、「過去を起点に、キャリアの軸をつくる」実践的メソッドを解説しています。

目次

第1章:ライフステージによるキャリアの悩みは、今や“全社員の課題”に

かつて、ライフイベントとキャリアの両立は、“主に女性社員が抱える問題”として扱われることが多くありました。しかし今は、家庭の事情によってキャリア選択を左右される社員は、性別問わず増えています。最近では、ライフイベントが実際に起きる前から、「将来に備えてキャリアブレーキをかける」という選択をする方も目立ちます。

「いずれパートナーが転勤になる可能性があるので、異動希望は出していません」

ライフイベントが起きる前から、社員がキャリアの選択肢を狭めてしまう——これは、従来のキャリア支援では捉えきれなかった課題です。

もちろん、キャリアブレーキを踏む判断が必ずしも悪いわけではありません。本人が納得して、今のライフと働き方のバランスを選んでいるのであれば、それはその人らしいキャリアです。ですが、「どうせ自分には難しいだろう」「選べる未来がない気がする」そんな“諦めの前提”からキャリアをセーブしているケースも少なくないのです。

“ロールモデル不在”が、未来を描けなくしている

こうした“キャリアを止める選択”の背景には、ロールモデルの不在があります。組織の中に、「ライフイベントを経ても活躍し続けている人」の姿が見えにくいと、社員は「自分もそうなれる」と思えなくなります。

しかし、問題は“ロールモデルがいるかどうか”だけではありません。もっと根深いのは、「見えるロールモデルがいても、自分と重ねられない」という点です。

たとえば、

「家族のサポート体制が違うから、自分には無理そう」

そんな風に、“参考にならないロールモデル”として片付けてしまうケースが多いのです。つまり、「目指したい未来像が見えない」のではなく、「自分はどうなりたいか」が言語化できていないから、未来の設計ができない。その状態で他人を見ても、逆に苦しくなってしまうのです。

「個人の問題」ではなく「組織構造の問題」でもある

人事としても、「社員がキャリアを止めることをどう支援すればいいのか?」と悩む場面が増えてきていると思います。でもこの問題は、個人の意欲の問題ではなく、組織側の構造や文化の問題でもあるのです。

- 選べる制度があるかどうか

- 前例があるかどうか

- 家庭とキャリアについて話し合える空気があるかどうか

- “遠慮しないでいい”と伝わるメッセージが発信されているか

こうした環境の有無によって、社員が未来を描けるかどうかが変わってきます。次章では、こうした課題に対して必要な視点として、“家庭単位でキャリアを捉える”「ファミリーキャリア」という考え方をご紹介します。

第2章:ファミリーキャリアという視点──“家庭単位”で見るキャリア支援

キャリア支援というと、つい「個人の選択をどう支えるか」という視点に偏りがちです。しかし実際には、キャリアの意思決定には、家族やパートナーとの関係性・価値観・生活設計といった“家庭の事情”が密接に関わっています。

たとえば、「今の働き方は、自分が選んだ」という社員でも、よくよく聞いてみると——

「夫婦で話し合った結果というより、なんとなく“家庭優先”が自分の役割になっていた」

「子どもが小さいうちは自分が時短で、と話がついていて、その後どうするかは決まっていない」

というように、家庭内での役割やキャリアの方向性が“自然と決まっていたというケースはとても多いのです。

「家庭内でキャリアの対話がされていない」問題

キャリア支援の現場でよく見かけるのは、「家族と話し合って決めた」というよりも、“なんとなく”お互いの役割を引き受けている状態です。実際にキャリアについて深く会話したことがないまま、気づけば「自分は支える側」に回っていた。そんなふうに、無意識の役割分担が、キャリアの選択肢を制限していることも少なくありません。

女性の社会進出、男性の家庭進出が進んでいるといえど、まだ「子どもが小さいうちは母親がそばにいるべき」「子どもが生まれたら、女性が働き方をセーブするもの」というバイアスは気づかないうちに備わっています。ときには、「私のこの先のキャリアはどうなるのか?」という問いを、本人ですら自分に向けたことがない——そんな状態もあるのです。

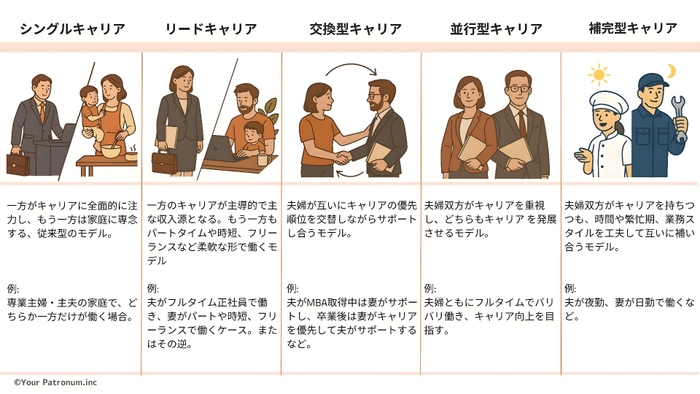

キャリアを“家庭単位”で考える5つのモデル

キャリアを“家庭単位”で捉える枠組みとして、「ファミリーキャリア」という概念があります。「キャリアは家庭の中でチームとして考える」考え方です。

ファミリーキャリアは、どちらか一方が犠牲になるのではなく、パートナーと対話しながら、人生と仕事を選び、家族としての生活を充実させることを目指す。そんな柔軟でしなやかなキャリア形成のあり方です。

ここで重要なのは「どの形が正解か」ではなく、どの形であっても“ふたりで納得して選べているかどうか”です。「これしかない」ではなく、「あえてこれを選んでいる」そう思えるかどうかで、満足感もモチベーションも大きく変わってきます。

次章では、なぜこの“家庭単位の視点”が、企業・人事にとって重要なのか?そして、“配慮”のつもりがキャリアを閉ざすこともある現実について、掘り下げていきます。

第3章:なぜ“会社”や“人事”がファミリーキャリアを意識すべきなのか?──「よかれと思って」の対応がキャリアを閉ざすリスク

「育休から復帰した社員は、だいたい時短勤務からスタートするので、次に復職予定の社員にも時短を勧めておいた」

「小さな子どもがいるから、大きなプロジェクトからは外しておいたほうがいいだろう」

「パートナーの転勤に備えて、異動の提案はやめておこう」

人事として、あるいは上司として、“よかれと思っての判断”をしていることはありませんか?ですが、その“配慮”が、知らず知らずのうちにキャリアの可能性を閉ざしてしまっていることもあるのです。

本人の選択が“本音”とは限らない

たとえば、社員から「育休から復帰後は時短勤務にしたい」と申し出があったとします。その言葉だけを聞くと、“本人の希望”のように思えますが、実際には——

「家族とも相談していないけど、周囲に迷惑をかけたくないから、最初から時短にしておこうと思った」

といったように、“これしか選べない”という前提での選択である場合もあります。

また、「管理職は残業が多い」「フルタイムだと子どもに申し訳ない」など、社会的なイメージや思い込み(アンコンシャスバイアス)によって、社員本人の選択肢が制限されていることも少なくありません。

善意の“忖度”が、キャリアの機会を奪うこともある

一方で、会社や上司の側が“配慮”のつもりで、チャンスを与える機会を減らしてしまうこともあります。

「家庭が大変そうだから、昇進は逆にプレッシャーになるかもしれない」

こうした“善意の忖度”が、実は社員の希望と食い違っているケースは多くあります。

私自身、育児と仕事の両立に葛藤する中で、「こんな状態で仕事を任せてもらっていいのだろうか…」と自信をなくしていた時期がありました。けれど、同時に、「もっと任せてほしい」「まだチャレンジしたい」という気持ちも確かにあったのです。

社員が自分の限界を勝手に決めてしまうのと同様に、会社が“限界を想定してしまう”ことにも、大きなリスクがあります。

モチベーション低下の背景にある、“選ばされた感覚”

「育休から戻ってきた社員のモチベーションが上がらない」そんな声を耳にすることもあります。その理由が「マミートラック」や「裁量の少なさ」など、表面的な要因に見えるかもしれませんが、実はその背景にあるのは、“納得感のない選択”だった、ということも少なくありません。

「本当はもう少しやりたかったけれど、選ばせてもらえなかった気がする」

加えて、”時短勤務の常識化”にも注意が必要です。「普通はそうだよね」という空気のなかで時短を選んだ結果——

「チームの足を引っ張っているように感じる」

「給与が新卒並みになり、これまで積み重ねてきたキャリアが“なかったこと”のように感じる」

こうした想いが、知らず知らずのうちに社員のモチベーションを下げてしまうことは、決して珍しくありません。時短勤務を「会社として勧める」ことが、必ずしも善意になるとは限らない。むしろ、本人が十分に納得したうえで選べるよう、“選択肢の存在”と“支援の姿勢”を丁寧に伝えることが、人事に求められているのです。

こうした事例を見てもわかるように、ファミリーキャリアは「個人の家庭の問題」ではなく、人事や組織全体が“意識的に支援すべきテーマ”になっています。次章では、こうした課題に対して、人事としてどのように支援の視点を持つべきか。具体的なアプローチ方法をご紹介していきます。

第4章:人事ができる「ファミリーキャリア」視点を取り入れた社員のキャリア支援のポイント

これまで述べてきたように、ライフステージとキャリアの問題は、「個人の問題」ではなく「組織として支援すべきテーマ」になっています。とはいえ、家庭や人生に深く関わる内容だけに、「どこまで踏み込んでいいのかわからない」「支援の正解が見えない」と感じる人事の方も多いのではないでしょうか。

ここでは、ファミリーキャリアの視点を取り入れた人事としての4つの支援アプローチをご紹介します。

①本人も気づいていない“思い込み”や“価値観”の言語化を支援する

ライフイベントに向き合う社員の中には、自分でも気づかないうちに「これは選べない」「こうすべき」と思い込んでいる人が少なくありません。

「子どもが小さいうちは、母親がそばにいるべき」

「転勤族の妻は、キャリアより柔軟性が大事」 など…

これらの価値観は、社会的なイメージや周囲の反応に影響されて、自分の“本音”を見失わせてしまう要因になることがあります。

人事や上司ができるのは、その思い込みを問い直す“対話のきっかけ”をつくること。問いかけは難しくても、「何も制限がなければどうしたいと思っているか」「今の理想の働き方はどんな形か、それはなぜか」を一緒に言語化するだけでも、視野が広がることがあります。

②キャリアは“変化するもの”という前提を伝える

「この働き方を選んだら、もう戻れない」「今の働き方が“固定化”されてしまう」そんな不安を抱えている社員は少なくありません。だからこそ、組織として「キャリアは変化していいもの」「再選択が可能である」という前提を発信し続けることが重要です。

ライフイベントは、キャリアのブレーキではなく“見直しのタイミング”。選び直すことは“失敗”ではなく、その時々の状況を踏まえた柔軟なキャリア戦略だと伝える視点が必要です。

③選べる状態を支える“制度”と“風土”を整える

どれだけ個別の面談で支援をしても、制度や風土が追いついていなければ、社員は結局選べません。

- フルタイム/時短/フレックスなど、柔軟な勤務形態があるか

- 管理職や異動のチャンスに、“家庭の事情”を理由に制限がかかっていないか

- 制度があっても「使うと気まずい」空気がないか

こうした制度と風土は、社員の“実質的な選択肢”を左右する土台です。「選べる状態」にしておくことが、キャリアの自律性を支える第一歩になります。

④外部の支援や専門家の伴走も視野に入れる

キャリアと家庭のバランスは、誰にとっても簡単なテーマではありません。人事として寄り添おうとしても、「社員の人生に踏み込みすぎてしまいそうで難しい」と感じる場面もあると思います。それに、社員が「本音で話すと評価に響くのではないか」と心配して本当のことを話せないということもあります。

そんな時には、外部のキャリア支援や専門家の力を借りることも有効です。第三者だからこそ聞き出せる本音や、整理できる感情がありますし、本人が“自分らしいキャリアを言語化し、再設計する”支援は、企業にとっても価値のある投資になります。

社員の“人生ごと”に向き合うことは、簡単ではありません。でも、それを「会社が受け止めてくれる」と感じられたとき、社員は未来に希望を持てるようになります。

次章では、こうした支援を積み重ねることが、結果として“選ばれる会社”になること、そして“強い組織”につながっていく理由をまとめます。

第5章:キャリアの“再選択”を応援できる会社が、これから強い

ライフイベントによって、キャリアの道が一時的に止まったり、曲がったりすることは、誰にでも起こりうることです。だからこそ重要なのは、「何度でも選び直せる」ということ。そして、「選び直すためにはキャリアを大きく手放さない方がいい」ということです。

社員が“自分の人生に合わせてキャリアを再設計できる”。そして、会社や上司がそれを当たり前のものとして支援できること。その環境こそが、これからの時代における“強い組織”の土台になるのだと思います。

ライフイベントは、ブレーキではなく“見直しのタイミング”

ライフイベントは、決してキャリアを止めるものではありません。むしろ、「自分はどう働きたいのか」「どんな人生を歩みたいのか」を見直す、大切な機会です。

その節目に、社員が安心してキャリアを選び直せること。そして、選び直した先にも「自分を活かせる場がある」と思えること。それが、社員のエンゲージメントや、長期的な貢献にもつながっていきます。

選ばれつづける組織であるために

今は、社員の方が「会社を選び直す」時代でもあります。働き方、価値観、家族との関係…それぞれの変化に合わせて、“今の自分に合う会社かどうか”が、常に問われているのです。

だからこそ、「選ばれ続ける会社」であることが、結果として強い組織をつくります。制度や対話のきっかけ、キャリアの見直し支援などを通じて、社員の人生とキャリアの両立に寄り添える組織でありたいですね。

最後に

「ファミリーキャリア」という視点は、決して難しい話ではありません。社員が“どんな暮らしの中で、どんな働き方をしたいのか”を見つめることで、キャリア支援の可能性はもっと広がっていきます。

この記事が、あなたの組織での支援や制度設計、対話のヒントになれば幸いです。