前稿では、「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」についてお伝えいたしました。

前稿では、「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」についてお伝えいたしました。

本稿では、労働者が50人以上いる事業所で義務付けられている「ストレスチェック」について、人事のプレゼンティーイズム対策の視点から見る活用方法についてお伝えします。

吉田 健一 | 株式会社フェアワーク代表

株式会社フェアワーク代表。日本医師会認定産業医・精神科専門医・精神保健指定医。1999年千葉大学医学部卒業。千葉県がんセンターと千葉県精神科医療センターの医長を経て医療法人社団惟心会理事長。参議院・国土交通省ほか上場起業など50以上の団体で産業医を経験後、衆参両院や中央省庁にて法定ストレスチェックを受託。2019年株式会社フェアワークを起業。健康経営にフォーカスした組織サーベイ「FairWork survey」を開発し、2021年に経産省後援の「HRテクノロジー大賞」にて注目スタートアップ賞を受賞した。現在はオンライン社内診療所サービスに注力している。

・医療法人社団 惟心会:https://ishinkai.org/

・株式会社フェアワーク:https://fairwork.jp/

目次

1.ストレスチェック制度とは

ストレスチェックとは、2014年に創設・改正された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の第66条の10に該当し、50人以上の労働者を抱える事業者において年に一度の実施が義務付けられています。

ストレスチェックとは、2014年に創設・改正された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の第66条の10に該当し、50人以上の労働者を抱える事業者において年に一度の実施が義務付けられています。

ストレスチェックに使用される職業性ストレス簡易調査票は、単なる情報収集の手段ではなく、労働者が自らのストレス状況を把握するために開発されたものです。

この調査票を通じて、労働者が自身のストレス要因を理解し、必要な場合は適切な対処を行うことができます。さらに、多くの労働者がこの調査を受けることで、職場全体のストレス要因をより詳細に把握し、改善につなげられます。このような取り組みによって、職場の環境がより健康的になり、労働者の生産性や満足度の向上が期待されます。

ストレスチェック制度は、それ自体がストレスを避けることのできる方法ではありませんが、ストレスの状態を知り、本人が適切な処置を取れるようにした簡易な調査方法といえます。

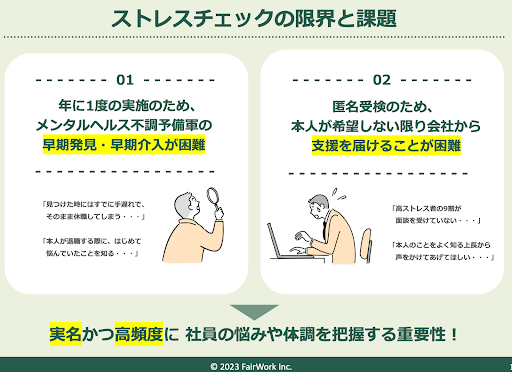

2.ストレスチェックの限界と課題〜健康診断と異なり、公表も報告もない

ストレスチェック制度は問診票のような質問票に回答させるという点で健康診断を連想させますが、実際は健康診断とは大きく異なります。まず、基本的に健康診断は労働者に対して義務化されており、法的に必ず受ける必要があります。

ストレスチェック制度は問診票のような質問票に回答させるという点で健康診断を連想させますが、実際は健康診断とは大きく異なります。まず、基本的に健康診断は労働者に対して義務化されており、法的に必ず受ける必要があります。

しかし、ストレスチェックの場合は、労働者に義務はありません。事業者は調査を強制することができず、受けたくない場合には労働者は受検を拒否することも可能です。そして、企業側はその人に対して人事的な強権を発動することも許されていません。あくまでも事業者が毎年実施するという企業の義務です。

また、ストレスチェック制度が健康診断と異なる点はもう一つあります。それは、健康診断が事業所へ診断結果が報告されるのに対し、ストレスチェック制度は本人が了承しない限り公表も報告もされないという点です。

このように、ストレスチェックには限界と課題もあります。法定ストレスチェックでカバーしきれない箇所は、別途従業員サーベイを導入するなど追加の対策も必要です。

3.ストレスチェックの項目

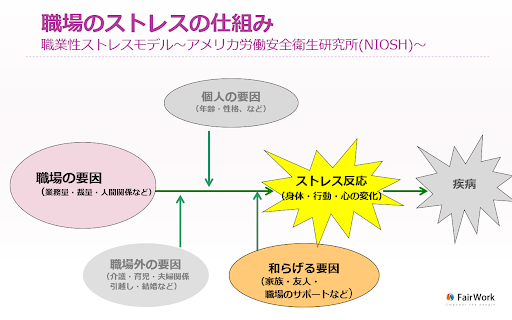

ストレスチェック制度には、①「ストレスの要因に関する項目」、②「心身のストレス反応に対する項目」、③「周囲のサポートに関する項目」に評価点を付けて、そのうえで合計評価を決めるようになっています。

ストレスチェック制度には、①「ストレスの要因に関する項目」、②「心身のストレス反応に対する項目」、③「周囲のサポートに関する項目」に評価点を付けて、そのうえで合計評価を決めるようになっています。

これは職場のストレスについて、アメリカ労働安全衛生研究所(NIOSH)が提唱した下記のようなモデルが参考にされています。下記のモデルのうち、①「職場のストレス要因」、それによって生じる②「ストレス反応」、その影響関係を緩和する要因である③「周囲のサポート」をそれぞれ測定したものがストレスチェックだといえるでしょう。

社内でストレスチェックを始めるにあたっては、さまざまなことを事前に決めておく必要があります。例えば、以下のようなことが挙げられます。

-

対象者を誰にするのか(一般には社会保険の対象者)

-

担当者(実施事務従事者)を誰にするのか

-

質問票の具体的な項目はどうするのか(57問か80問か)

-

ストレスの高い人をどう判断するのか(厚労省基準のままとするか)

-

面接指導の申し出や実施の流れをどうするか

-

調査結果の保存はどうするか

-

集団分析はどうするか

これらは本来、取り決めて社内規定に明記し、周知させておくことが大切です。実施に必要なことが決まれば、具体的な部分も詰めることができるでしょう。

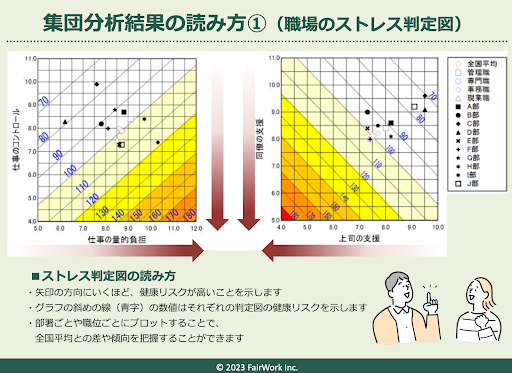

4.集団分析結果の読み方

集団分析とは、個人の結果を事業場や部署ごとに集計し、分析することです。集団分析の実施は努力義務であり、必ずしも実施する必要はありませんが、部署ごとに業務量の負担や、裁量のストレス、周囲のサポートの有無を知ることができるため、これから職場環境の改善施策を始めるうえで、貴重なヒントが得られます。

集団分析とは、個人の結果を事業場や部署ごとに集計し、分析することです。集団分析の実施は努力義務であり、必ずしも実施する必要はありませんが、部署ごとに業務量の負担や、裁量のストレス、周囲のサポートの有無を知ることができるため、これから職場環境の改善施策を始めるうえで、貴重なヒントが得られます。

回答率が低すぎると、特定の受検者が結果に及ぼす影響が大きくなってしまうことから、集団分析を実施するには、少なくとも60%程度の回答率を確保することが望ましいとされています。また、母数が少なすぎる場合、個人結果の特定リスクがあるため、可能であれば1集団につき10名以上になるよう、集団を分けることが望まれます。

例えば、職場のストレス判定図を用いた分析方法をご紹介します。

矢印の方向にいくほど、健康リスクが高いことを示します。グラフの斜めの線(青字)の数値はそれぞれの判定図の健康リスクを示します。部署ごとや職位ごとにプロットすることで、全国平均との差や傾向を把握することができます。

しかし、集団分析は慣れない人事担当者だけでは難しい場合もあります。集団分析が大変な場合は、ストレスチェック委託業者を活用するのも方法の一つです。

5.集団分析から得られた結果をもとにした、職場環境改善の例

集団分析は、分析して終わりではなく、職場環境改善に生かしていくことが大切です。集団分析結果を職場改善に生かした事例をご紹介します。

集団分析は、分析して終わりではなく、職場環境改善に生かしていくことが大切です。集団分析結果を職場改善に生かした事例をご紹介します。

最近「ホワイトすぎる職場での離職」ということが話題になっています。働き方改革が進み業務量、裁量ともに問題ないものの、上司からのフィードバックが少なく、業務を続けていくモチベーションややりがいが低下している職場がこれにあたります。

あるIT業界の企業では、人事が定期的に全社員と個別面談を実施し、会社として「公平性」を示す工夫をしています。面談内容は、プライベートを踏まえた社員の将来像や今後のキャリア、会社の中長期ビジョンなど幅広く、自社に参画している意識を高めています。

さらに、ある金融業界での事例では、社員による提案制度を設けています。提案は記名式で、社内に設置されたポストに投函する仕組みです。提案された内容は、月に1回役員会で検討されます。提案の内容が採用でも不採用でも必ず回答をつけて社内公開し、現場の声が社内全体に届く環境を整えています。

6.セルフケアの習得に役立つおすすめサイト

ストレスチェックは自分自身のストレス状況を振り返る機会として活用してもらい、今は問題がなくても、今後メンタルヘルスの 不安や問題が生じた時に対処できるよう、セルフケアにも関心を持つ機会として周知することも大切です。セルフケアを学ぶためのeラーニングやサイトはインターネット上で多く見つけることができます。

ストレスチェックは自分自身のストレス状況を振り返る機会として活用してもらい、今は問題がなくても、今後メンタルヘルスの 不安や問題が生じた時に対処できるよう、セルフケアにも関心を持つ機会として周知することも大切です。セルフケアを学ぶためのeラーニングやサイトはインターネット上で多く見つけることができます。

特に、東京大学大学院精神保健学分野が作成した「UTSMeD-うつめど。」は、包括的な情報を提供しているため、一度チェックしてみる価値があります。科学的根拠に基づくストレス解消法は、効果的な方法としてすでに幅広く認知されています。これらの知識を活用することで、ストレスを軽減し、健康な生活を送ることができます。

ストレスチェック制度は事業者に義務化されているメンタルヘルスを重視するための調査で毎年欠かすことのできないものです。しかし、実施にはさまざまな取り決め、手順を把握し、質問を配布またはメール送信し、最終的には本人に結果を知らせる必要があります。

そのうえで、高ストレス者には産業医による面接指導やストレスマネジメントセミナーを案内するなど、ストレスを自覚してもらい、必要な措置を講じることが望ましいでしょう。うつ病や適応障害の予防を実現するためにも、地道な調査と措置の実施が有効です。