人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことにより、中長期的な企業価値の向上につなげる「人的資本経営」への注目が高まりつつあります。

特に昨年、2023年は人的資本の開示が義務化された「開示元年」にあたり、人事担当者の皆様は、開示に向けて試行錯誤だったのではないでしょうか。

私も産業医として企業の役員や人事担当者の方と向き合うなかで、従業員の健康管理について、いままで以上に注目が集まっていることを現場でも感じています。

そこで、今回は「人事が主導するプレゼンティーズム対策とは」と題して、これからの人事担当者がおこなうべき従業員の健康管理のあり方や具体的な方法、事例について解説・紹介します。

吉田 健一 | 株式会社フェアワーク代表

株式会社フェアワーク代表。日本医師会認定産業医・精神科専門医・精神保健指定医。1999年千葉大学医学部卒業。千葉県がんセンターと千葉県精神科医療センターの医長を経て医療法人社団惟心会理事長。参議院・国土交通省ほか上場起業など50以上の団体で産業医を経験後、衆参両院や中央省庁にて法定ストレスチェックを受託。2019年株式会社フェアワークを起業。健康経営にフォーカスした組織サーベイ「FairWork survey」を開発し、2021年に経産省後援の「HRテクノロジー大賞」にて注目スタートアップ賞を受賞した。現在はオンライン社内診療所サービスに注力している。

・医療法人社団 惟心会:https://ishinkai.org/

・株式会社フェアワーク:https://fairwork.jp/

目次

1.「出社しているけど調子悪い」プレゼンティーズムの経済損失は19.2兆円

私はこれまで、参議院事務局を始めとした中央官庁や上場企業を中心に50団体以上の産業医を務めてきました。しかし、私はこれまでこれらの経験のなかで、忙しいビジネスパーソンが「出社はしているものの、調子が悪い」症状を放置、またはその状況に無自覚なまま働いている実例を多く見てきてきました。

私はこれまで、参議院事務局を始めとした中央官庁や上場企業を中心に50団体以上の産業医を務めてきました。しかし、私はこれまでこれらの経験のなかで、忙しいビジネスパーソンが「出社はしているものの、調子が悪い」症状を放置、またはその状況に無自覚なまま働いている実例を多く見てきてきました。

この記事を読んでいる読者の皆様も、病院には「症状を我慢できなくなったら行こうかな」くらいに思っている方も多いのではないでしょうか。そもそも、通院や待ち時間が必要な病院に行く時間など、ないかもしれませんね。

「会社に出社しているものの、調子が悪い」という状態は「プレゼンティーズム」と呼ばれ、経済損失は国内で年間19.2兆円といわれています。

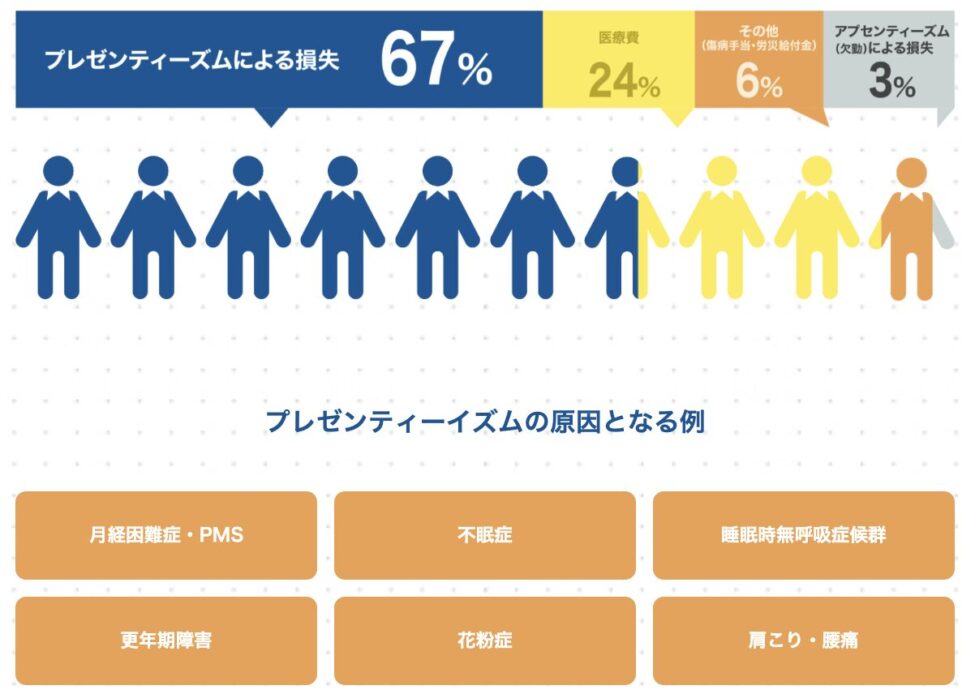

この「プレゼティーズム」の症状例としては、頭痛、肩や腰の痛み・花粉症・眼精疲労・不眠症・睡眠時無呼吸症候群などです。特に女性特有の健康課題としてPMSや月経困難症、更年期障害などがあります。

特に、私が専門とする精神科領域では、メンタル不調や睡眠障害があっても、会社を休んでいない限りは不調が周囲に気づかれにくいため、プレゼンティーズムが大きな課題と認識されています。

健康経営優良法人等の認定に必要な健康経営度調査においても、このプレゼンティーズムは測定すべき重要指標であり、2024年度からは実績値の開示が「ホワイト500」の認定要件とされ、今後注目が集まっていくと思われます。

2.「びっくり休職」を防ぐには、人事が主導して早期対応が必要

反対に、突発の欠勤や休職は「アブセンティーズム」と呼ばれます。

従来、企業の健康管理は病気などによる社員の欠勤や休職(=目に見えやすい損失)の予防が中心であり、「出社はしているけれども調子が悪い(=目に見えにくい損失)」社員への対応は、なかなか焦点が当たってきませんでした。

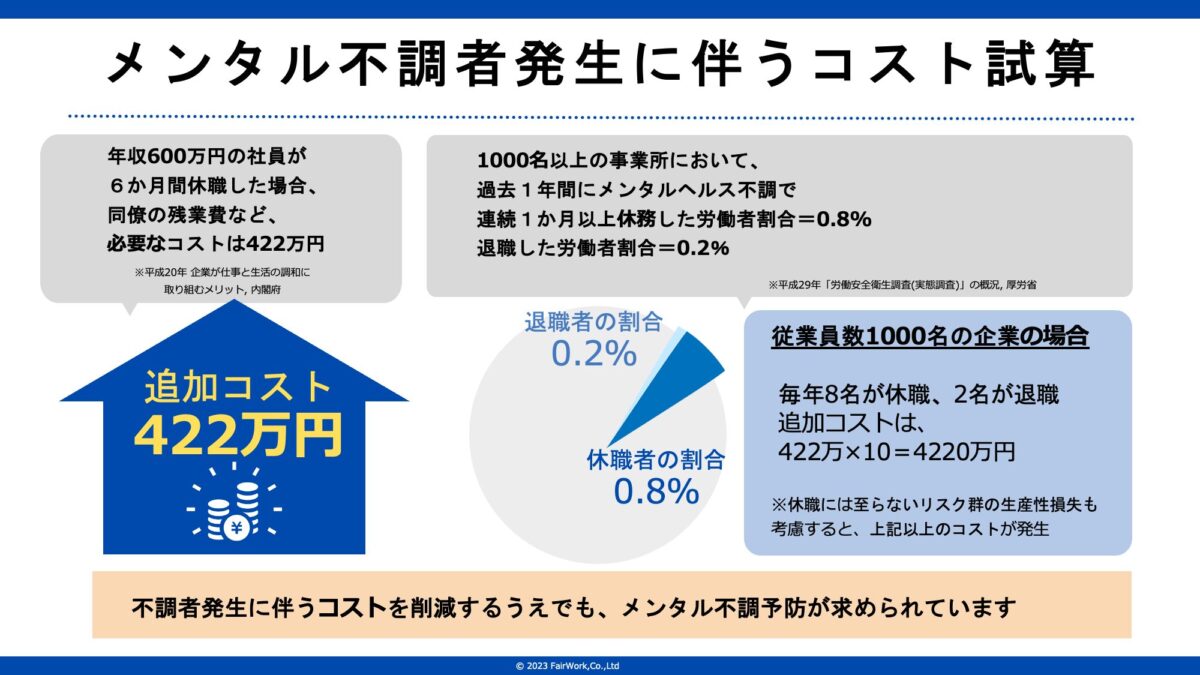

内閣府の試算では、仮に年収600万円の社員が6ヵ月間休職した場合、同僚の残業代など必要なコストは年間約422万円にも上るとされます。こうした“びっくり休職”を予防するうえでは、欠勤までには至っていない不調、「プレゼンティーズム」の段階で早期にケアを図ることが重要です。

特にこの「プレゼンティーズム」の症状の一つとして不眠があります。不眠はメンタル不調の原因にも成りうるため、「よく眠れていない」という症状を放置しておくと休職や退職につながる恐れがあります。従業員1,000名以上の企業の場合の試算ですが、毎年8名が休職して2名が退職した場合のコストは、少なくとも4,220万円にものぼるのです。

3.ITツールを活用した早期発見と従業員のヘルスリテラシー向上がカギ

しかし、「プレゼンティーズム」の状態にある従業員は、見た目には問題なく出社しているため、上司や同僚が早期に気づくことは難しいことがほとんどです。

そこでプレゼンティーズムを可視化する有効施策の1つとして、従業員サーベイがあります。現在は様々なサービスが提供されていますが、選定基準としては、経済産業省の定める「健康投資管理会計ガイドライン」に準拠した項目が測定できるものがよいでしょう。

具体的には、プレゼンティーズム・アブセンティーズムやワークエンゲージメント、ヘルスリテラシーなどの項目が挙げられます。こうした定量的指標のチェックに加え、フリーコメントなどの定性的指標の取得も有効です。

また、ワークエンゲージメントとは少し異なる概念である、従業員エンゲージメントも測定できると、なお効果的です(ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントの違いについては、改めてご説明します)。

私が経営する株式会社フェアワークの従業員サーベイでは、経済産業省の定める「健康投資管理会計ガイドライン」に準拠した項目が測定できるほか、フリーコメントは匿名ではなく記名制としています。

実例を挙げますと、私が産業医を勤める某企業では、若手従業員のメンタルヘルス不調が課題となっていました。そこで従業員サーベイを導入したところ、表面上は笑顔で過ごしている従業員が、メンタル面でSOSを発してきたため、すぐに人事部が介入して事なきを得た、という事例があります。

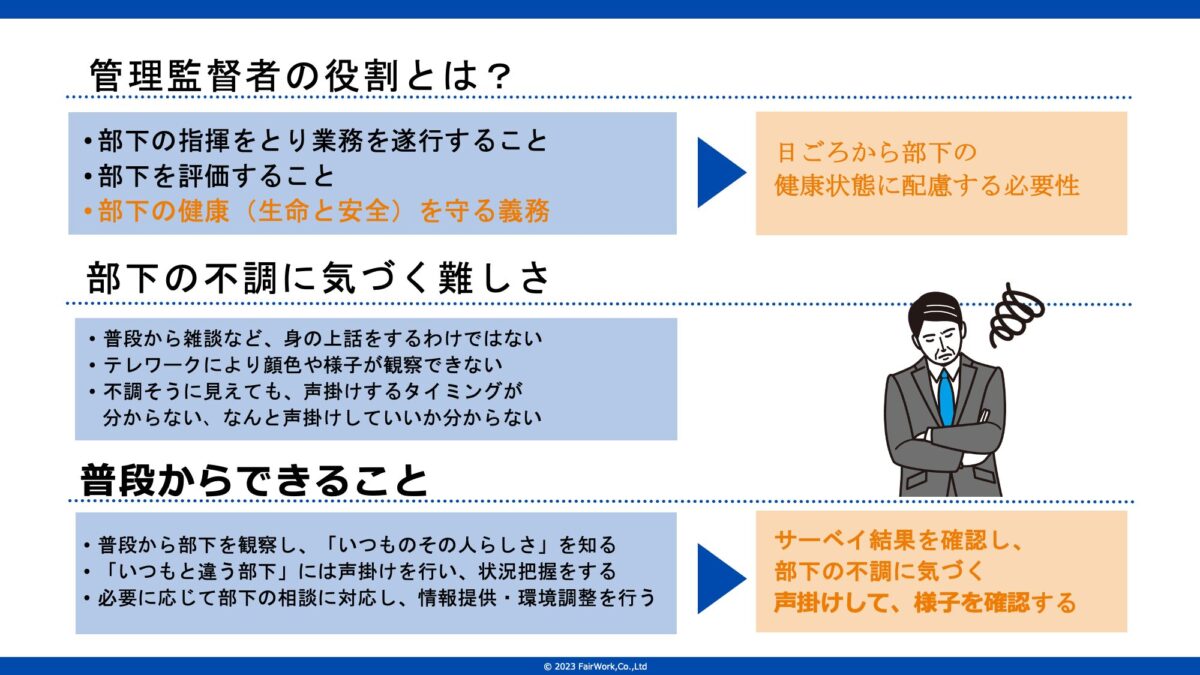

このように、従業員サーベイは「表向き」では元気そうな従業員の心身の不調を見える化したり、周囲や直属の上長にはなかなか相談できない悩みを管理部門に伝えるツールとして、広く活用されています。

従業員の心身不調を見た目だけで判断することは困難であるため、従業員サーベイなどITツールを活用した見える化が有効です。

もう1つは、従業員のヘルスリテラシーの向上です。プレゼンティーズムの症状は「病院にいくほどでもない」と思われがちですが、適切な薬剤の力を借りることで、軽減される可能性があります。

たとえば不眠症に対しては睡眠導入剤、眼精疲労に対しては点眼薬、月経困難症やPMSに対しては低用量ピルが用いられます。更年期などの中年期以降の健康課題に対しては漢方薬が有効なケースもあります。

薬局・薬店で自分で買える薬を一般用医薬品、またはOTC医薬品と呼びますが、病院でもらえる薬、つまり医師による処方箋(しょほうせん)が必要なお薬は「医療用医薬品」と呼ばれます。これらは、市販では入手できなかったり、市販のお薬よりも有効成分が多く含まれる場合が多い事が特徴です。

これらの知識やヘルスリテラシーの概念を、研修等で従業員に伝えることは、症状を放置あるいは無自覚のまま過ごすのではなく、適切な医療につながることを促進し、仕事の生産性を回復することにつながります。

特に、今は診察から薬の処方まで対応可能なオンライン診療サービスが普及し、忙しいビジネスマンでも手軽に医療につながりやすくなりました。これらのサービスを企業の福利厚生として導入することも手段の一つでしょう。

次回は、この「プレゼンティーズム」の原因となる症状にスポットをあて、人事担当者や従業員のみなさまのヘルスリテラシー向上に役立つ情報をお届けします。