こんにちは。アイディール・リーダーズ株式会社CCO(Chief Culture Officer)の宮森千嘉子と申します。アイディール・リーダーズではパーパス経営支援、リーダーシップ開発、組織文化の変革などへのソリューションを展開しています。

こんにちは。アイディール・リーダーズ株式会社CCO(Chief Culture Officer)の宮森千嘉子と申します。アイディール・リーダーズではパーパス経営支援、リーダーシップ開発、組織文化の変革などへのソリューションを展開しています。

私は文化をリーダーシップのツールとして活用するために世界中から知見と経験を持ち寄るコミュニティCQ Fellowsの一員、ホフステード博士認定ファシリテータとして、「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマに国内外の多くの方や企業をサポートしてきました。

この連載では次世代リーダーに欠かせないCQという力についてお話ししていきます。

近年注目されてきたキーワードに「多様性」があります。多様性やグローバル化へのあからさまな反発も見受けられる昨今ですが、組織がこれらから目を背けるわけにはいきません。

しかし組織がただ多様性を高めても、それを活かす組織文化がなければ意味がありません。そこで多様性を活かす力となるのがCQ(文化の知能指数)です。

連載第三回では、CQが組織のどのような力を高め、そして多様性を活かすのかを紹介していきます。

寄稿者宮森 千嘉子氏アイディール・リーダーズ株式会社 CCO(Chief Culture Officer)

「文化と組織とひと」に橋をかけるファシリテータ、リーダーシップ&チームコーチ。 サントリー広報 部勤務後、HP、GEの日本法人で社内外に対するコミュニケーションとパブリック・アフェアーズを統括し、 組織文化の持つビジネスへのインパクトを熟知する。 また50カ国を超える国籍のメンバーとプロジェクトを推進する中で、 多様性のあるチームの持つポテンシャルと難しさを痛感。 「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマとし、日本、欧州、米国、アジアで企業、地方自治体、プロフェッショナルの支援に取り組んでいる。英国、スペイン、米国を経て、現在は東京在住。ホフステードCWQマスター認定者、CQ Fellows、米国Cultural Intelligence Center認定CQ(Cultural Intelligence)及びUB(Unconscious Bias)ファシリテータ、 IDI(Intercultural Development Inventory) 認定クォリファイドアドミニストレーター、 CRR Global認定 関係性システムコーチ(Organization Practitioner, Gallup認定ストレングスコーチ。著作に「強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化」、共著に「経営戦略としての異文化適応力」(いずれも日本能率協会マネジメントセンター)がある。 一般社団法人CQラボ主宰。

目次

多様性の重要度が高まる今日

今年4月、経済産業省から「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」が公表されました。経産省はダイバーシティ経営を「多様な人材をいかし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義し、推進しています。

みなさんの組織でも、多様性の推進が広がっているのではないでしょうか。

「多様な人材」の特性を活かす環境を整えれば、生産性向上や競争力強化といった大きな成果を期待できますね。

特に日本では人口減少から、働き手も減っています。多様性の推進は人口減少時代にも有効です。人事のみなさんも人材の活用というテーマに直面していることでしょう。

ところがそもそも多様性への理解不足という課題もあると感じます。

組織で多様性を活かすためには、水平的多様性と垂直的多様性という二つを理解しなければなりません。

水平的多様性とは、同じ階層にいる人々の間の違いです。性別、年齢、国籍、学歴、価値観、所属部署、専門分野など。さまざまな特徴やカテゴリーによる多様性です。

対して垂直的多様性とは、組織内の階層や役職、権限の違いに基づく多様性を指します。新入社員、ミドルマネジメント、役員など、異なる階層の人々の間にある違いです。

昨今、多くの組織が多様性への取り組みを推進していますが、水平的多様性ばかりに重きが置かれていることが少なくありません。

また一方で世界に目を向ければ、「多様性疲れ」という言葉も聞かれますよね。

米国では今年1月、連邦政府との契約を持つ民間企業に対し、DEI(Diversity, Equity and Inclusion:多様性・公平性・包括性)関連の取り組みを禁止する方針を提示。多様性を尊重する概念は活かすものの、特定のカテゴリーを優遇するアファーマティブアクションのような制度を考え直す風潮や、一部の企業ではDEIに関する目標設定を廃止したり、その投資を減らしたりする動きもあります。

なぜ、こうした状態が起こるのでしょうか?

心理的安全性は多様性を活かすポイント

私がお会いする国内外の組織のリーダーたちは、こんなことをおっしゃいます。

「多様性を尊重するあまり、政治的に正しい発言を心がけるようになり、自由に意見を言い合う場が減ってしまった」

「マイノリティを差別してはいません。けれども、マジョリティにいる自分の立場に居心地の悪さを感じ、本音で対話できなくなりました」

私は、多様性の専門家ではありません。ただ、こうした課題感とそしてCQを踏まえると見えてくるものがあります。

多様性を活かすためには心理的安全性がポイントになります。

心理的安全性とは、自分の意見や気持ちを表現しても拒否や非難をされない感覚があること。たくさんの書籍や研究がありますし、みなさんも肌感覚として重要性を実感しているのではないでしょうか。

個々のキャリアも、生い立ちも、価値観も異なれば、「違う意見を言える」という環境はいっそう重要になります。

ただ「心理的安全性さえあれば、違う意見を言える」とまで言えるのでしょうか。

見落とされがちだが欠かせない知的誠実性

企業イノベーションの専門家である、ブリガム・ヤング大学のジェフ・ダイヤー教授は次のようなことを指摘しました。

「心理的安全性を重視しすぎると、知的誠実性が損なわれる可能性がある」と。

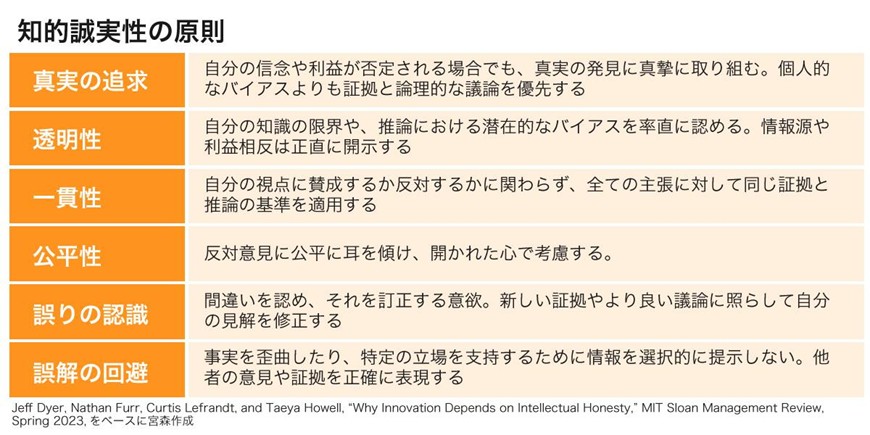

知的誠実性とは、自分の意見や知識に対して正直であるだけでなく、他者の意見や考え方に対しても誠実に向き合う姿勢です。

自分が知らないことや間違っていることを認め、他者の意見を公平に尊重し、感情や偏見に左右されず、事実に基づいて考え、議論を進めることが含まれます。

たとえば心理的安全性が高いと、意見は言いやすいでしょう。けれども知的誠実性が低ければ、議論の深まりに欠けます。ごく簡単に言えば「話し合いを通じて異なる視点から学ぶということをしなくなる」ということです。

そこで知的誠実性も高ければ、その場に出てきた意見を掛け合わせたりできる。つまり「イノベーションが生まれやすくなる」のですね。

知的誠実性には重要な原則があります(下図)。

知的誠実性がない組織は、多様な視点をないがしろにして、信頼が築かれません。生産性やチームの結束を弱めますし、深刻な対立を生みかねません。

しかし、だからといって知的誠実性だけを重視すればいいわけではありません。

スティーブ・ジョブズは、部下に非常に高い期待を寄せ、常に最高のパフォーマンスを求めました。その期待に製品開発が応えられないと「それはクソだ」「君は何を考えているんだ?」など、非常に厳しいフィードバックを与えたことで知られています。一部の社員には恐怖やプレッシャーとなったこともあったかもしれません。

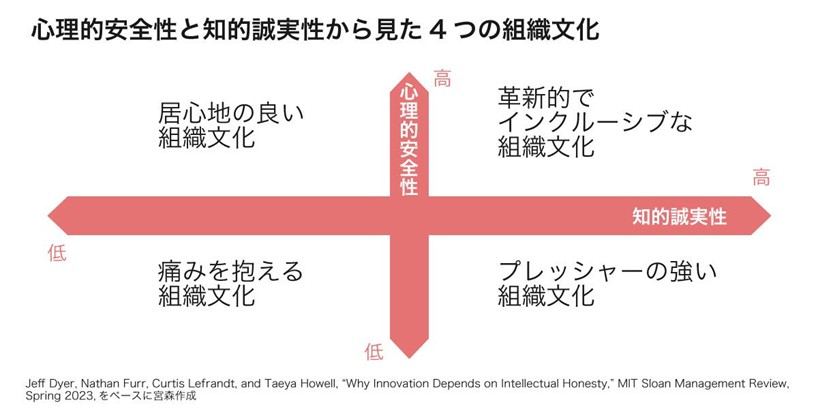

心理的安全性と知的誠実性から見た、4つの組織文化

ダイヤー教授らは、心理的安全性と知的誠実性から、組織文化を4つのタイプに分けました。以下はそれぞれを簡単に紹介しましょう。

痛みを抱える組織文化

心理的安全性と知的誠実性の両方が低いと、チームは傷を負って苦しんでいる状態です。メンバーは学習やイノベーションが苦手です。また、リーダーや同僚に対して正直な懸念を表明できず、誠実な意見交換が行われません。

居心地の良い組織文化

心理的安全性は高くても、知的誠実性が低いと、単に居心地の良いチームというだけにとどまります。

メンバーは協力的に働き、お互いを尊重します。けれども「人に嫌われたくない」とも思い、意見を言わないことがよくあります。挑戦にも消極的です。チームは安定的にパフォーマンスを発揮しますが、積極的に新しいアイデアをぶつけ合うことはありません。

プレッシャーの強い組織文化

居心地の良いチームとは逆に、知的誠実性が高く心理的安全性が低いチームには、強いプレッシャーがかかっています。

メンバーには率直な意見交換が奨励されます。正直であることが重視され、競争の中で「正しい意見」を述べることが重要視されます。意見の違いや議論も当然です。

ただし、このアプローチが過度に強調されると、感情的な負担が大きくなり、心理的安全性が下がります。

革新的でインクルーシブな組織文化

心理的安全性と知的誠実性が高く、バランスが取れている。長期的に見て、最も革新的なチームです。

メンバー同士の異なる視点によって、意見を言い、共通の目標に向けた共創のために、ベストを尽くそうと促し合います。

心理的安全性と知的誠実性を育むCQ

このような心理的安全性と知的誠実性を育む力がCQです。CQの高い組織は、心理的安全性と知的誠実性を共存させ、意見やアイデアをぶつけ合うことができます。

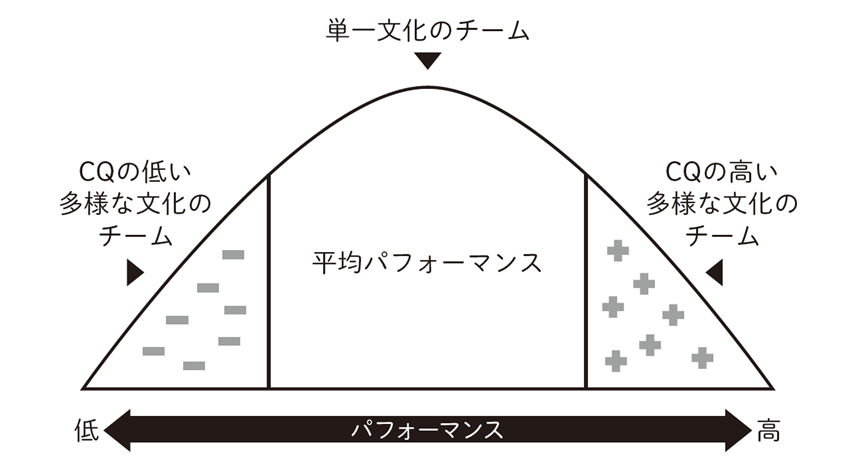

最後に、下の図はCQと多様性、パフォーマンスの関係性を示したものです。

出典:Distefano, J.J., Maznevski, M.(2000), “Creating Value with Diverse Teams in Global Management”, Organizational Dynamics, 29(1), 45-63.をベースに宮森氏作成

図の左側は、CQの低い、多様性のある組織。多様性はうまく活かされず、むしろ真ん中にある単一文化のチームのほうがパフォーマンスは高くなります。

ですが、それだと創造性のある仕事には限界があります。右側のCQの高い、多様性のある組織では、違いを活かそうとし、それがパフォーマンスの向上につながっていきます。

拙著『強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化』(発行:日本能率協会マネジメントセンター)では、心理的安全性・知的誠実性、そして多様性についても詳しく説明しています。ぜひお読みいただき、みなさんの組織で活用いただければと思います。きっとお役に立つヒントがあるはずだと思っています。

書籍について

【こんな方におすすめの一冊】

- 組織に課題感がある人事担当者

- 組織文化の変革に取り組みたいマネジャー・経営層

- 多様性を活かしたリーダーシップやチームマネジメントに関心のある方

- 異なる背景や価値観を認識し、チームとして最大化する思考を身につけたい方

【書籍情報】

タイトル:「強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化」

著者:宮森 千嘉子(アイディール・リーダーズ株式会社 CCO/一般社団法人CQラボ 代表理事)

監修:ディヴィッド・リヴァモア

発売日:2025年4月26日(土)

Amazon発売日:2025年4月28日(月)

定価:2,090円(税込)

出版社:株式会社日本能率協会マネジメントセンター

ISBN:9784800593221

<オンライン購入>

amazon: https://amzn.asia/d/67TyT63

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/18168564/

<取り扱い書店一覧>

https://mail.ideal-leaders.co.jp/lp/CQ-book-shoplist

プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000014688.html