テクノロジーの発展とともに、めまぐるしく新しいサービスや商品が世に放たれる現代では、企業独自の「強み」を明確に打ち出すことが困難になっています。

そのような中で、注目されているキーワードが「コアコンピタンス」です。

本記事では、コアコンピタンスの意味、経営に取り入れる際のポイントや企業事例についてご紹介します!

目次

1.コアコンピタンスとは

コアコンピタンスとは、「企業の中核となるビジネスの強み」を意味し、競合他社に負けない発想や技術力のことを指します。

1-1.コアコンピタンスの意味

さらに詳しくコアコンピタンスの意味について説明すると、企業が下記の3つの要素を満たす能力を手にした場合、その能力をコアコンピタンスとみなすことができます。

①顧客に利益をもたらすことができる

②他社から模倣されにくい

③複数の商品や分野に応用することができる

たとえ、1つの商品が有名で強みのあるものであったとしても、それはまだ「コアコンピタンス」とは言えません。

その商品を複数の領域や商品に応用できる能力が必要となります。

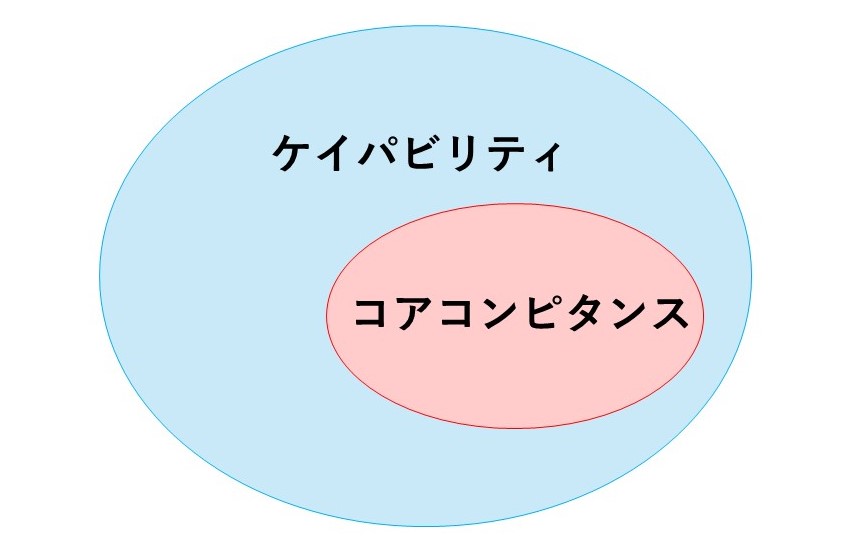

1-2.コアコンピタンスとケイパビリティの違い

コアコンピタンスに似ている言葉として、「ケイパビリティ」という用語も聞いたことがあるのではないでしょうか。

どちらも企業活動における「強み」を意味していますが、コアコンピタンスが特定の技術や製造能力を意味しているのに対し、ケイパビリティは全体の組織能力のことを指しています。

ケイパビリティはコアコンピタンスよりも大きな概念で、上図のように「ケイパビリティの中にコアコンピタンスが存在している」と言うことができます。

2.コアコンピタンスを確立した企業の成功事例3選

コアコンピタンスの基本を理解したところで、さらにイメージしやすいように、実際にこれまでコアコンピタンスを確立してきた会社の事例をご紹介します。

2-1.トヨタ|トヨタ式生産システム

従来、車は「販売して生産する」ものでしたが、トヨタは「必要な分だけ生産する」システムを導入することで、販売や生産におけるコアコンピタンスを確立しました。

この変更は、経験値と技術力が必要なため、なかなか競合他社も真似できるものではありませんでした。

この方法によってコストを削減することができ、製品価格を抑えることで消費者にとっても有益なものとなりました。

2-2.ソニー株式会社|小型化技術

ソニーは様々な電化製品を発売していましたが、どれも大型で高級であったため、家庭用として購入する人は少ない状況でした。

このような中、「もっと小さくできないか」という社長の想いから、希少性の高い機械を小型化をするというコアコンピタンスが確立されました。

その結果、初の小型化音楽再生プレイヤーのウォークマンが開発され、その利便性から人気を誇るようになりました。

2-3.シャープ|液晶技術

シャープは元々、シャープペンシルの製造を主におこなっていました。

しかし、家電事業に関わっていく中で液晶パネルの将来性を感じ取り、開発を進めることにしました。

その結果、優れた液晶パネルを作る会社としての絶大な地位を誇るようになり、コアコンピタンスの確立に成功しました。

新しい市場に参入するという大胆な決断をすることによってコアコンピタンスを確立した一例です。

3.コアコンピタンス経営を実現するために

ここからは、コアコンピタンスの考え方を経営に取り入れる際に知っておくべきことについてご紹介いたします。

3-1.コアコンピタンスを見極める5つのポイント

まずは、自社のコアコンピタンスを見極めるにあたって、基準となる5つのポイントをご紹介します。

自社の強みはどれに当てはまるのか、ぜひ考えてみてください。

①模倣可能性

他社に簡単に技術を模倣されてしまうようでは、競争優位性を保つことはできません。

自社の技術やシステムを、他社が簡単に真似できるかどうか「模倣可能性」を見極め、市場を独占できるかを考えることが必要です。

②移動可能性

先述したように、1つの商品が有名で強みのあるものであったとしても、それは「コアコンピタンス」とは言えません。

1種類の製品や分野に限った技術は、コアコンピタンスからほど遠いと言えます。

1つの技術やサービスで完結するのではなく、他の分野にも応用できる「移動可能性」があると、絶え間なく新しい製品やサービスを提供することができます。

③代替可能性

簡単に代替品が見つかってしまう商品やサービスでは、市場競争においてすぐに劣勢に立たされてしまいます。

自社の技術や製品が唯一無二でユニークなものであれば「代替可能性がない」と言うことができ、コアコンピタンスとみなすことができます。

④希少性

「希少性」は、代替可能性と模倣可能性の要件を満たしていれば、クリアしていると考えることができます。

数が少なく珍しい技術は、他社が簡単に真似や対抗できないと考えられるため、コアコンピタンスの重要な要素と言えます。

⑤耐久性

珍しい技術だと認められていても、すぐに消滅してしまってはコアコンピタンスとしての意味をなしえません。

長期にわたって他社の追随を許さない「耐久性」があることで、ブランドとしての価値が生まれます。

3-2.コアコンピタンス決定のステップ

それでは、実際に自社のコアコンピタンスを定義するためにどうすれば良いのでしょうか。

具体的には、次の3ステップに従って定義していくのが良いでしょう。

①強みの洗い出し

まずは、自社の強みとなり得る要素をすべてリストアップしていきます。

技術や製品、サービスだけではなく、人材や企業文化、ノウハウなどもコアコンピタンスとなる可能性があります。

そのため、あらゆる角度から検討していきましょう。

この際、重要なのは「競合他社と比較して、優位であると考えられるもの」を挙げることです。

多くの企業が取り入れている要素を挙げてもコアコンピタンスとは言えないため、競合他社が持っていないような独自性のあるものを挙げていきましょう。

②強みの評価

次に、①で洗い出した強みを、コアコンピタンスの意味の章でご紹介した、

①顧客に利益をもたらすことができる

②他社から模倣されにくい

③複数の商品や分野に応用することができる

この3つの能力から分析し、どれに当てはまるか検討しましょう。

さらに、それが終わったら、コアコンピタンスを見極める5つのポイントである

- 模倣可能性

- 移動可能性

- 代替可能性

- 希少性

- 耐久性

の基準を用いて同様の分析をおこないます。

当てはまるポイントごとに色分けをしたり、強みを書いたカードを用いて実際に手を動かして分類するなど、視覚的に分かりやすくすると次のステップが楽になります。

③絞り込み

強みを洗い出し、分析をした上で、自社のビジネスの中核を担うコアコンピタンスを絞り込みましょう。

②のステップで、より多くの要素に当てはまった強みの中から、

- 将来的に育成させたいものか

- リスクは無いか

- 自社の顧客にとってより良いものか

など、自社の経営方針やビジョンと照らし合わせながら慎重に検討することが大切です。

今後の経営方針に関わる重要なステップのため、経営陣を巻き込んでおこなうのが良いでしょう。

4.まとめ

コアコンピタンスについての理解は深まりましたか?

希少価値があり、長期にわたって優位性を維持するようなサービスや製品を作ることは非常に難しいですが、社内システムづくりや人材育成など、コアコンピタンスの考え方を応用することで会社の独自性を生み出すことができます。

自社の強みはどこにあるのか、その強みをどうすれば他社と差別化できるのか、ぜひこの記事を参考にして考えてみてください。