生活スタイルや働き方、物やサービスが急速に増えるなど、目まぐるしく変化する現代社会。

「自社に良いマーケティング担当者がいない・・・」「マーケティング担当者を育成しようとしているが、何をどのように教えたら良いのだろうか」といったお悩みを抱えている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

立ち上げのフェーズから優秀なマーケティング人材を採用することはとても難しいため、自社での育成は欠かせないでしょう。

そこで今回は株式会社コラーニングの津下本社長に、マーケティング人材の採用や育成のポイントについて寄稿いただきました。

【人物紹介】津下本 耕太郎|株式会社コラーニング 代表取締役社長

2004年上智大学理工学部卒業。システムエンジニアからキャリアをスタートし、2007年にアライドアーキテクツ株式会社に参画。SNS支援事業やモニプラなど各種事業を立ち上げる。2012年より取締役。2013年に東証マザーズに上場。2019年、株式会社シンクロに、新規事業「コラーニング」の事業部長として参画。2020年8月、株式会社コラーニングを設立。

1.マーケティング人材を取り巻く環境が変化

近年、マーケティング人材の市場価値が高まっています。

その理由はいくつか考えられますが、まずビジネスやマーケットを取り巻く環境がこれまでよりも目まぐるしく変化するようになったことが関係しています。

特に現代は「VUCA(ブーカ)の時代」と言われるほど、先行きが不透明で予測を立てるのが難しい状態です。さらには、日本は少子高齢化にともなう人口減少で国内市場の縮小が見込まれるなどの問題も生じています。

そうした環境下で企業が生き残っていくために、マーケティングにおいて大事な役割である「市場創造」や「新たなニーズの発見」、「顧客体験を環境変化に対応させていく」といった機能が求められるようになっているわけです。

また、デジタルテクノロジーの急速な進展によって、消費者の行動・購買データをはじめとする膨大なデータが取得できるようになったことから、そのデータを利活用する動きが広がっています。

そのため、マーケティング人材に加えてデジタル領域に詳しいデジタルマーケティング人材へのニーズも高まっています。

しかし、需要の増加に反して、そうした人材の数は少なく、多くの企業がマーケティング人材の育成や採用の問題で頭を悩ませています。

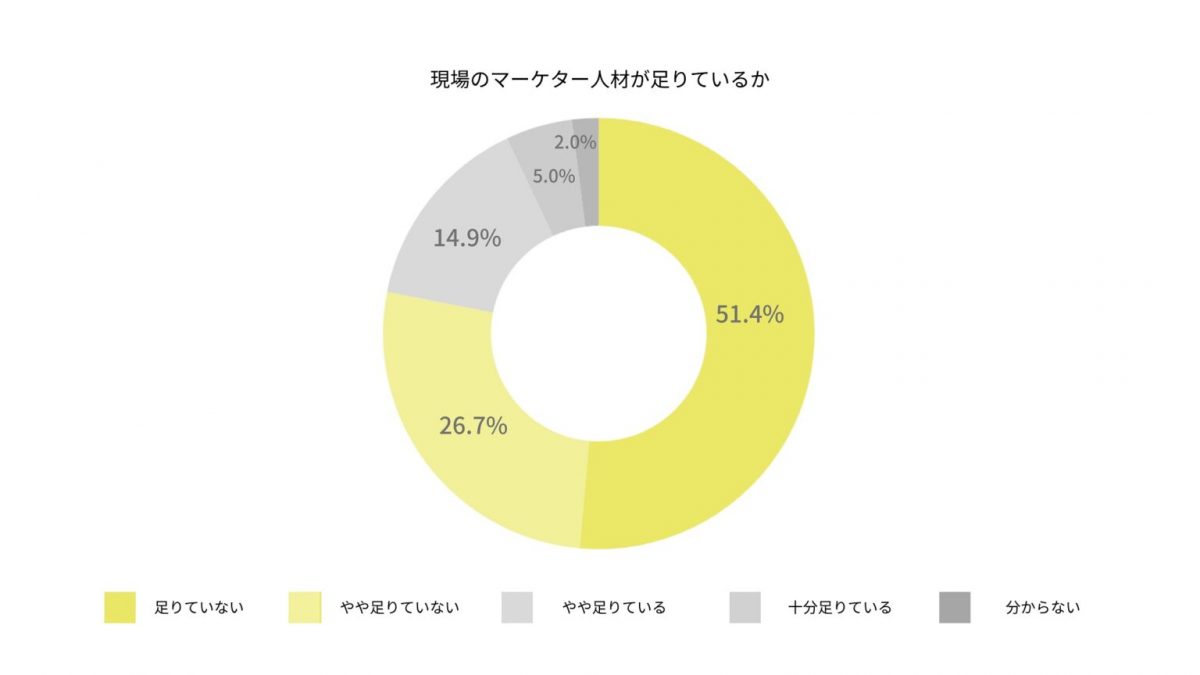

実際、我々コラーニングの調査でも、8割近いマーケターが人材不足を実感していると回答しています。それほどにマーケティング人材の採用・育成は課題なのです。

※2020/5 Agenda Noteと弊社の共同リサーチ(マーケ組織上位層n=101)

そうした背景を受けて、旧来からある企業だけでなく、IT企業も新たにマーケティング人材の育成サービスに参入しています。

マーケターとしてのスキルを身に着けるためにも、そうしたサービスは取捨選択しながら上手く活用していきたいところですが、その前に一口にマーケティング人材と言っても、キャリアのステージは、さまざまに分かれることを知っておくことが大事です。

たとえば、我々の株主に加わっていただいているインサイトフォース株式会社代表取締役の山口義宏氏は、書籍『マーケティングの仕事と年収のリアル』の中で、マーケティングキャリアを次の6つの段階に分けています。

- ステージ1 :マーケティング業務見習い

- ステージ2 :特定業務の担当者(ワーカー)

- ステージ3 :特定領域の専門家(スペシャリスト)

- ステージ4 :マーケティング施策の統合者(ブランドマネージャー)

- ステージ5 :ブランド・マーケティング全体の責任者(CMO)

- ステージ6 :マーケティングに強い経営者(CEO)

書籍『マーケティングの仕事と年収のリアル』山口義宏氏 より

ここで大事なのは、自分たちがどのような人材をマーケターとして育成したいのか、しっかり見極めること。

また、必ずしもこの1から6までのステージに沿って階段を上るように育成できるわけではなく、かつ一足飛びにマーケターが育つわけではないことも認識しておくべきです。

マーケティング市場には、見習いから特定領域に詳しいスペシャリスト、統合的にマーケティングを見ることができるブランドマネージャー、さらに全体の責任者(CMO)まで、さまざまなステージの人材がいます。

ちなみに、より市場性の高いステージ3や4に属する人材の場合、年収が1,000万円を超えるようなケースも多く、採用コストを考えて育成を優先する企業が増えているという事実もあります。

2.マーケティング人材を定義する

マーケティング人材の育成の重要性は、何となく理解してもらえたでしょうか。

では、実際に社内で育成を進めていくにはどうしたらいいのかを考えていきます。

はじめにすべきは、先ほどお話した通り、“自分たちに必要”で“成長に貢献できる”マーケティング人材の定義です。それは、どういうスキルや知識を取得しておけば、自社に必要な人材かを定めるということです。

必要なスキルを定めることで、育成される側もする側も、何を学ぶべきか、教えるべきかが明確になり、仕事やトレーニングの効果が高まります。

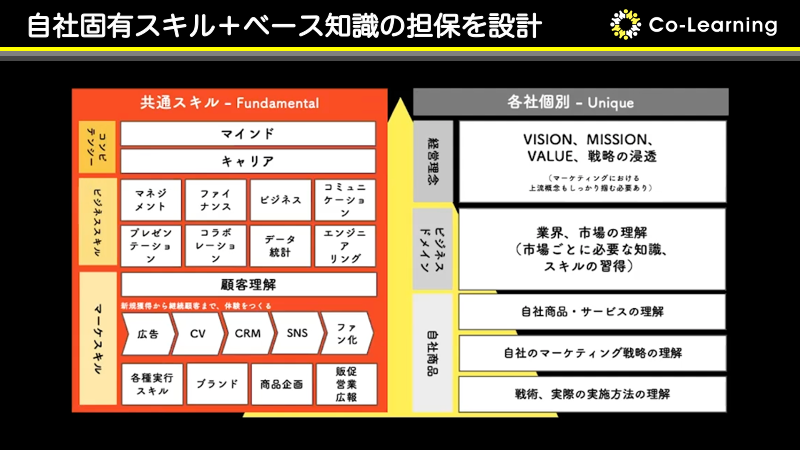

たとえばコラーニングでは、「マーケティング人材のスキル」を次の図表のように定義しています。

ポイントは、「共通スキル」と「各社個別スキル」に分けていることです。

「共通スキル」には、顧客理解や広告、CRM、SNS、ブランド・商品企画といった、いわゆるマーケティング活動を行う上で必要となるスキルだけではなく、マネジメントやデータ設計といったビジネススキルや、マーケターに求められるマインドやキャリアなど、成果につながるコンピテンシーを入れています。

これは、私たちの経営メンバーである西井敏恭氏らと議論を重ねながら作成したもので、マーケティングスキルのみならず、統合的なスキルが求められている状況を受けて、この形に落ち着きました。

もう一方の「各社個別スキル」では、その名の通り、会社ごとに必要なスキルをあげています。

たとえば、商品を小売を介して販売する場合、オンライン限定で展開するのと、実店舗を使って販売するのでは、ビジネスモデルの違いから求められる戦略が異なり、スキルも変わります。

そこで、こうした図を参考にしながら、自分たちでスキルセットを定めることが大事になるのです。

とはいえ、自分たちでスキルセットをゼロからつくることを、難しく感じる企業も多くいます。実際、我々にはスキルセットを一緒につくって欲しい、という依頼が増えています。

3.マーケティングをどう教えるのか

自社にとって必要なスキルセットが整理できたからといって、すぐに育成を進められるわけではありません。

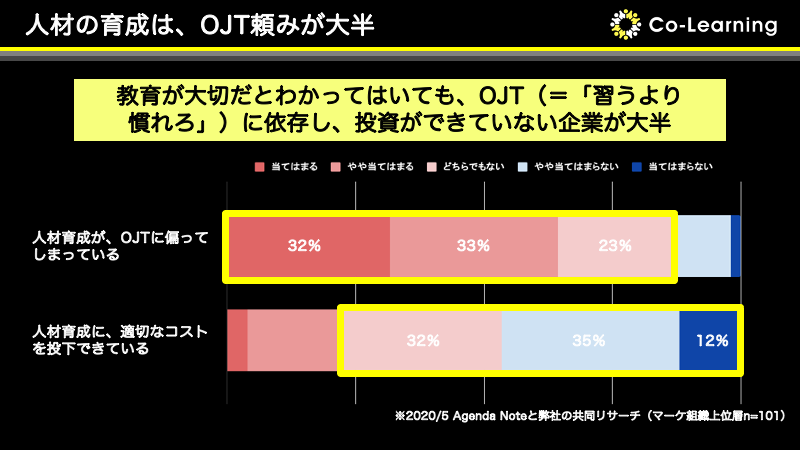

企業の人材育成の実態を独自調査してみたところ、「OJT」つまり実務を通して行われる教育に偏ってしまっている企業、人材育成に適切なコストを投資できていない企業が大半だと分かりました。

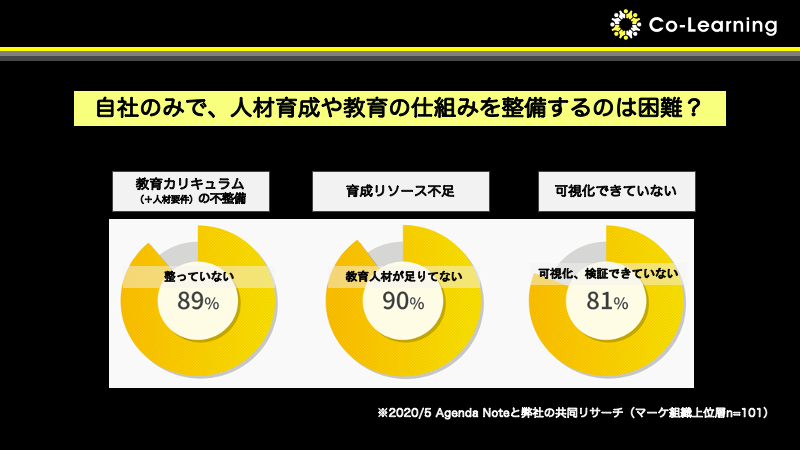

さらに満足な教育ができていない原因として、調査では「教育カリキュラムの不整備」「育成リソース不足」「教育による成果が可視化、検証できていない」点が浮かび上がりました。

最初の「教育カリキュラムの不整備」は、先ほどお伝えした通り、自分たちに必要な人材要件(スキルセット)が定められておらず、何を教えていいのかがわからない状態です。

2つ目の「人材リソース不足」は、OJTであればトレーナーですが、指導者となれるようなエース人材ほど忙しく、そうした人材の時間の確保が難しくなっていることが考えられます。

3つ目の「成果を可視化、検証できていない」に関しては、たとえ教える機会をつくったとしても、その成果がどうだったのか、内容は間違っていなかったのか、仕組みが整っていないという課題もあるようです。

このような問題もあり、外部の力を借りて教育するOFF-JT(研修など)の機会を効率的に使っていく必要があると言えます。

OFF-JTの種類として代表的なのは、マーケティング領域のメディアやコンサルティング会社が実施しているものや、大学がおこなっているものまでたくさんあります。そのほかセミナーや通信教育、最近ではeラーニングも入ります。

選択肢が増えるとその分、何を基準に選べばいいのか迷いが生じると思います。

自分たちに適したスタイルを選んでもらうのが良いでしょうが、次の3つの視点で見てもらうことがおすすめです。

① 学べる内容が「実務に沿った」ものになっているか。

研修の中には、教える側が実際のマーケティング業務の経験が少なかったり、小規模なビジネスしか経験していないケースがあります。

教える内容が、自分たちのビジネスにとって実務的かどうかはポイントになります。

② 演習など、自分に「落とし込み」できる場があるか。

座学や、最近は動画視聴で学ぶ形式も増えていますが、一方的に教わっただけでは、自分で考える力が身につかず、実際に使おうと思ったらできないことも多くあります。

業務への落とし込みができるかはポイントです。

③ コストバランスが適切か。

受講料が1人3,000円ぐらいのものから、中には数十万円かかるものまで金額には差があります。

会社の成果を上げるためには、共通言語化によって全体のスキルを向上させる方が効果的だという研究も出ています。

会社の代表としてエースだけが受けるのではなく、なるべく多くの人に受けさせようとする場合、コストを考える必要があるでしょう。

ちなみにコラーニングの場合、ユーザーは専用アプリを使いながらスキルを取得していきます。

その最大の特徴は、チャット型のUIになっていること。物語形式で読み進めてもらい、ストーリーの合間に選択回答や自由回答の質問を挟むことで得た知識が身につくような仕様になっています。

プログラムは、西井氏をはじめ、国内のトップマーケターが監修した網羅的なカリキュラムになっていることに加え、ダッシュボード機能によって学習の進捗状況や課題を可視化しながら、効率的に受講者全員のスキルの底上げを図っていきます。

そうした点を評価いただき、すでにNTTドコモ、サンスター、アサヒグループ食品、DMMなど大手広告主から、総合広告代理店などのマーケティング支援会社まで100社以上に導入され、企業のマーケティング人材支援をさせていただいています。

これからマーケティング人材の育成を検討されているようでしたら、ぜひコラーニングも新しい選択肢のひとつとして検討いただけますと幸いです。