仕事と介護の両立支援においては、第7回から12回でご紹介した通り、先進的な取組を実施する企業が出てきています。その一方で、両立支援をどのように進めたらよいかわからない企業、進めているけれども思うように効果が出ない企業が存在しています。それらは、介護はその専門性の高さゆえの難しさによるものであると言えます。

これまでお話しした通り、今後益々企業が担う両立支援の役割は大きくなっていきます。その中、最近注目がされているのが、企業の仕事と介護の両立支援をサポートするビジネスです。今回は、仕事と介護の両立支援の必要性とそのテーマの専門性の高さから今後市場拡大が見込まれる仕事と介護の両立支援ビジネスを紹介していきたいと思います。

寄稿者石田 遥太郎氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー

シンクタンクに勤務した後、2012年より医療福祉関連ベンチャーのスタートアップメンバーとして参画し、医療介護施設の開設及び運営のコンサルティングに従事。また管理部門の責任者として、経営管理全般(経営企画、財務、人事、システム等)を担当。2019年日本総合研究所に入社。リサーチ・コンサルティング部門にて、健康分野、医療介護分野における政策提言、調査研究、民間企業向けのコンサルティングに従事。

寄稿者小島 明子氏株式会社日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

1976年生まれ。民間金融機関を経て、2001年に株式会社日本総合研究所に入社。多様な働き方に関する調査研究に従事。東京都公益認定等審議会委員。主な著書に、『「わたし」のための金融リテラシー』(共著・金融財政事情研究会)、『中高年男性の働き方の未来』(金融財政事情研究会)、『女性と定年』(金融財政事情研究会)、『協同労働入門』(共著・経営書院)。

寄稿者石山 大志氏株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門 マネジャー

日系コンサルティングファームを経て現職。入社後一貫して人事組織コンサルティングに従事し、近年は人的資本経営の推進、プロアクティブ人材の育成に向けた取り組み推進に注力。近時の執筆記事等として、「仕事と介護の両立を実現するビジネスケアラー支援」(共著、『労政時報』2024年/労務行政)「エクイティがダイバーシティ施策のカギ-〜人的資本経営とDE&I」(共著、「Power of Work-2023年/アデコ)等がある。

目次

1.拡大しつつある仕事と介護の両立支援サービス

仕事と介護の両立支援サービスにはさまざまな形態があり、個別の状況に応じたサポートが求められます。

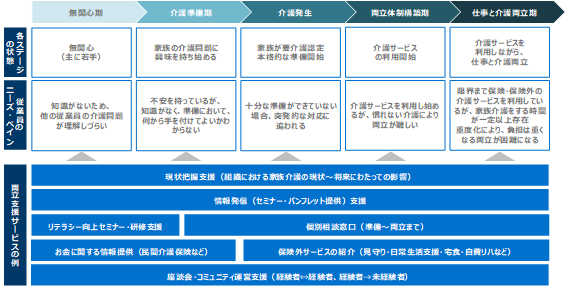

企業内における実態把握アンケートを支援するサービスや従業員向けのリテラシー向上のための情報発信・セミナー・研修支援や個別相談窓口など、企業に求められる両立支援をサポートするサービスが存在します。

またお金に関する情報提供や保険外サービスの紹介、組織内で両立のムーブメントを形成する座談会やコミュニティの運営を支援するサービスも存在します。

※日本総合研究所にて作成

2.仕事と介護の両立支援サービスのポイントと事例

仕事と介護の両立をサポートするビジネスを展開している企業の特徴としては、自社が保有する「介護」の知見を生かした事業展開、「組織・人事」に知見を生かした事業展開、企業の「人事部門」にパイプを生かした事業展開が挙げられます。

深い介護の知見を活用

介護は、その症状や状態は人それぞれ異なり、自らが家族の介護をする状況にならないと分からないことが多いことが特徴です。

そのため、本人も家族も実際の介護に何が必要で何を準備して置けば良いか当然わからないという問題が挙げられます。この問題があるからこそ、介護は属人的であるという所以でもあります。

“働きながら家族介護を行う方“を支援するためには、介護における基本的な知識だけでなく、様々な介護のケースを知り、その人に合った助言を行うことが求められるため、長年の介護の経験や介護に関する深い知見が求められるのです。

深い介護の知見を活用したサービスを提供する事業者としては、株式会社インターネットインフィニティー、株式会社ツクイなどが挙げられます。

株式会社インターネットインフィニティーは、自社で展開する介護事業や「ケアマネジメントオンライン」というケアマネのコミュニティポータルサイトに蓄積された情報を基に、「わかるかいご」という両立支援サービスを展開されています。

株式会社ツクイは長年、在宅介護サービスを中心に展開する大手介護事業者であり、そこで蓄積されたノウハウを基に、「よりそいコンシェル for Business」というサービスを展開されています。

両事業者とも自社の介護事業でケアマネジャーを経験された方が、契約企業に勤める従業員に対して、仕事と介護の両立に関するセミナーや情報提供を行ったり、個別の相談対応を行っています。

企業人事の知見を融合

また、従業員の介護の問題は、組織、企業全体に波及する可能性の高い問題でもあります。企業の仕事と介護の両立をサポートするためには、組織改革や人事労務制度、キャリア形成における知見も求められます。

これらの知見を基に、以下の3つが企業・組織全体の両立支援のカギとなります。

②介護の知見を踏まえた実態把握から情報発信、個別の相談サービスを提供すること

③人事・労務の知見から両立支援体制を構築・運用・改善していくといった一連のプロセスの支援を行うこと

その点で、企業経営や組織・人事の知見を持ったコンサルティング会社や、企業とネットワークを持つ金融機関、人材紹介や派遣サービスを提供する人材関連企業が介護の知見を得て、両立支援のサービスを展開している事例もあります。

例えば、株式会社チェンジウェーブグループは、主に大手企業に対して経営・組織変革支援、DE&I推進支援などを展開していました。その中で、仕事と介護の両立に関する経営者自身の当事者意識が高まってきたことがきっかけで、2016年に株式会社リクシスを設立し、企業の仕事と介護の両立を支援するサービス「LCAT(Lyxis Care Assistant Tools)」を展開してきました。

また東京海上グループの一員である東京海上日動ベターライフサービス株式会社は、グループの保険顧客から介護に関する情報提供の相談があったことをきっかけに、2014年に仕事と介護の両立支援サービスに参入されました。

グループの保険顧客ネットワークと東京海上日動ベターライフサービスが展開する介護事業の知見を活かして、「実態把握調査支援」、セミナーやハンドブックを通した「従業員への情報提供」、介護の専門家が対応する「介護の相談窓口」などを企業向けに提供されています。

様々な保険外サービスとの連携

“働きながら家族の介護を行う方”は、家族の支援において、介護保険だけではカバーできない、様々な日常的なサポートを行っています。例えば、掃除をしたり、食事を作ったり、電球を変えたり、買い物や通院に付き添ったり、などが挙げられます。

このような家族介護の負担を減らし、仕事と介護の両立を推進するためには、介護保険外サービスの利用も重要となってきます。

そこで、介護保険外サービスの情報をデータベース化して提供したり、上記で述べた「個別の相談窓口」で“働きながら家族の介護を行う方”の介護状況やそのニーズに合った介護保険外サービスの紹介をしたりすることも、両立をサポートするうえで必要なサービスになると言えます。

例えば、東京海上日動ベターライフサービスでは、産業ケアマネジャーによる個別相談において、仕事と介護の両立に向けたアドバイスの中で、従業員の負担軽減につながる保険外サービスとして、介護施設や家族信託の紹介、AIケアプランを活用したセカンドオピニオンなども行っています。

デジタルとヒトの融合

企業が両立支援を取り組む意義は高い一方で、現時点で企業が実際に投下できると思われるコストは法定外福利費の一部、すなわち一人当たり24,125円(日本経済団体連合会 2019年度福利厚生費調査結果報告調べ)の中の一部が上限になると推察されます。

そのため、サービス提供には効率的かつ低コストであることが求められます。情報提供やセミナー、研修などは、動画やeラーニングなどを用いたり、介護における個別相談においては、介護保険制度のような基本的な質問事項はチャットボット、個別具体的な相談は専門家によるオンライン相談といった形で提供することが有効です。

そうすることによって、料金体系もデジタルのみのサービス提供は一律基本料金として提案し、人が介在する部分は従量課金にするといったことも可能となります。また企業側としても必要度合いや切迫度合いに応じた利用ができるため、導入検討がしやすくなります。

例えば、上記で紹介した株式会社インターネットインフィニティーや株式会社ツクイ、東京海上日動ベターライフサービス株式会社は、自社の介護の知見を生かして、オンラインで従業員の仕事と介護の両立に関する相談を受けられる「相談窓口」を展開しています。また株式会社チェンジウェーブグループでは、介護保険制度などの情報だけでなく、「普通に仕事をしながら介護を両立する」ための実践的なサバイバルスキルを学ぶことができるeラーニングコンテンツを提供しています。

3.仕事と介護の両立支援に向けて

我が国は、これまでに例を見ない速さで高齢化が進んでいます。65歳以上の人口は現在の総人口の30%を超えており、こうした高齢者の増加により、家庭による介護の負担が大きくなってきています。

今までご説明した通り、2030年には家族介護者の約4割(約318万人)が“働きながら家族の介護を行う方となり、特に45~49歳の年齢層における人数は、約171万人となることが見込まれています。これは、当該年齢階層のおよそ6人に1人が介護をしている状態となります。仕事と介護の両立がうまくいかないと、従業員の生産性が低下し、単なる「個人の一時的な仕事のパフォーマンスダウン」にとどまらず、その従業員が勤める企業、そして社会・経済にも大きな影響を及ぼします。

その中、一部の企業では、経営者が自ら介護を知り、従業員の仕事と介護の両立支援に注力することをコミットメントし、全社で自社の実情に合った両立支援を検討して、推進されています。また今回、ご紹介した通り、仕事と介護の両立支援をサポートする様々なサービスも拡大しています。

介護は、もはや高齢者個人やその家族だけの問題ではありません。企業も人的資本経営、やDE&I、そしてリスクマネジメントの観点で、従業員の仕事と介護の両立の課題に向き合っていき、家族介護を行っていても、今携わっている仕事、そしてキャリアを継続できる社会が実現されることを願います。