こんにちは、皆さん。株式会社ヌーラボのビジネスグロース部マーケティング課でイベントマーケティングを担当している親川彩子です。

執筆者親川 彩子氏株式会社ヌーラボ ビジネスグロース部 マーケティング課

長野高専電気電子工学科を卒業後、カスタマーエンジニアとして機器のメンテナンスや修理を担当。その後、鉄道会社にて機械設備の施工管理に従事。社会人10年目には、旅行情報サイトや雑誌の広告営業にジョブチェンジし、営業職としての経験を積む。現在は株式会社ヌーラボのビジネスグロース部マーケティング課に所属し、イベントマーケティングを中心に、ヌーラボのサービスを“チームではたらく”多くの方々に広めることを目指して活動中。

どのような業種でも複数のメンバーで1つの目標を達成する業務では、管理者が必ず存在します。呼び方や管理する範囲は業態や組織によってまちまちで、小規模な企業なら社長がすべてこなしているということもあるでしょう。

- チームの誰がいま何をやっていて進捗はどうなっているのか

- 遅れているタスクは何が原因でフォローが必要なのかどうか

そういったメンバーのタスク管理を引き受ける担当がチームリーダーと別にいれば、チームリーダーは目標達成に向けた戦略を練ったり、チームの力を最大化する施策を考えたりといった、チームリーダーが本来時間や労力を割くべき作業に集中できます。

私達はそうした役目を負う人を「バックログスイーパー」と呼んでいます。

本記事では、私が展示会の出展に携わった経験を基に、バックログスイーパーとして果たすべき役割や気付いたこと、上手くいったことや難しかったことなどについて整理してお伝えします。人事に関わる皆さんが組織作りを進める上で、仕事を前に進めていく推進者の役割を作る重要性が少しでも伝われば嬉しく思います。

目次

1. 組織運営に必要な「バックログスイーパー」

バックログスイーパーの役割はタスクをきれいにすること

「バックログスイーパー」という言葉を初めて耳にする方も多いのではないでしょうか。

現代のビジネス環境では、組織や所属、専門分野が異なるメンバーと協働して仕事を進める必要性が高まっています。このように多様なメンバーが集まる状況において、パフォーマンスを最大化し、目標達成に向かってチームを前進させるためには「チームワークマネジメント」が重要な役割をはたします。

チームワークマネジメントには、適切なタスク管理が欠かせません。しかし、タスク管理は簡単なことではありません。特にチーム全体のタスクを管理する際には、タスク(作業項目)を分解・整理し、役割を明確にし、計画的に管理・実行するスキルが必要です。

このスキルを持つ人を私達は「バックログスイーパー」と呼び、チームワークマネジメントに欠かせない役割として位置付けています。

エンジニアの間ではスクラムマスターやプロジェクトマネージャーなどが近い仕事と言えますが、ここではエンジニアではない人たちにもバックログスイーパーの有用性を理解して欲しいと思っています。

タスク管理の基本は「起票」にあり!

私がバックログスイーパーとして実際に行ったことは、おおまかに分類すると以下のようになります。

- 年間出展計画の設計

- 企画立案

- 他部門への目的、目標、計画の共有

- メンバーへの起票の定着と起票漏れの確認

- 進捗のモニタリング

- 残務のクリア

「起票」はもともと会計用語で伝票や出納帳に記録することを言います。業務の流れや内容の把握に大変役立ち、タスクの整理と通じるところがあるため、私達はタスク管理ツールに新しいタスクを追加する行為を起票と呼んでいます。

そして、タスクを起票したあとは、進捗を定期的に確認して遅れが出ないようにし、タスクが完了したら消していく。バックログスイーパーの仕事はこの流れを押さえることが基本です。

タスクを起票する際の具体的な流れとポイント

起票の際は、タスクの粒度が大きいものから小さいものへ親子関係を作っていきます。

私の場合は、まず「2024年度展示会出展計画」という大きなタスクを作り、それを親タスクにしてその中に「年間の展示会出展リストを作る」とか「目標設計について調べる」といった子タスクを作っていきました。

「目標設計について調べる」といったタスクは、親タスクに属する子タスクになります。設計の内容をどんどん細分化して、タスクを消化するためにボールがどこにあるかなども明確にしていきます。

この子タスクを作るときのコツは「目標設計について調べる」のような、「何をするか」が分かる動詞で名前を付けること。タスクの完了条件まで分かるように、課題の詳細欄に記載すると良いです。

タスクの起票は、そのタスクを担当するメンバーが自分で行うことが大切です。メンバーそれぞれが自分ごとにこのプロジェクトを捉えてタスクを考えてもらうために、メンバーに仕事を割り振る際に「タスクの起票からお願いします」と伝え、任せることが重要です。

2. メンバーのタスク消化を推進するバックログスイーパーの本領発揮

事前に発生するタスクを洗い出す

バックログスイーパーは、優先順位の高いタスクからメンバーがスムーズに作業していけるよう取り回していかなくてはなりません。タスクは各メンバーに起票してもらいますが、どのようなタスクが発生するかについては、自身でも予め可能な限り洗い出します。

メンバーとの打ち合わせの前に、まずは自分自身のタスクを整理し、メンバーとの打ち合わせで他のメンバーのタスクも細部まで詰めていきます。このときに気を付けるべきことは、一般的に紹介されているタスクの他に自社独自のタスクがないか確認することです。

また、各タスクには締め切りを設定してスケジュール全体が展示会の前までに完了するように余裕を持って組み立てます。できあがったら、ガントチャートなどで定期的に進捗を確認し、遅延しているところは早期に見つけて手当していきます。

タスク詳細化の4ステップ

起票は大きなものから小さなものへと細かく刻んでいきます。これには多少のコツがあり、私は4つのステップを踏む方法をおすすめしています。各メンバーがタスクを詳細に起票してくれると、仕事がやりやすくなります。

ステップ1 – タスクの完了条件を書き出す

タスクを起票する時は、「いつ・何のために・誰が・何を・どのように・どうするか」を明確にし、「成果物や完了条件」を明記することが重要です。

完了条件が明らかであれば、メンバーの誰が見ても認識の齟齬がなく、起票した本人はもちろん、メンバー間で進捗を共有しやすくなります。タスクの中には、件名だけで表現できない完了条件を必ず盛り込むようにします。

ステップ2 – タスクの完了条件までの工程を書き出す

ステップ1で起票したタスクを因数分解するイメージです。他の人と一緒に作業する必要がある場合は、その人と連絡を取って必要な工程をリストアップしていきます。この作業を経ることでそれぞれのタスクの責任の所在も明確になります。

ステップ3 – 作成を予定する資料の保存場所を記載する

打ち合わせの議事録やラフデータ、入稿データなどがどこに保管されているかすぐに分かるようにすることで、次回以降にそれらを活用しやすくなり、タスクの処理やコミュニケーションにかかる時間を短縮できます。

ステップ4 – 参考用の関連資料を明記する

これは無理に作る必要はなく、必要に応じて用意するステップです。過去に似たタスクがないか検索し、参考になりそうな関連資料を見つけたときは明記しておきます。

ガントチャートとマイルストーンを活用する

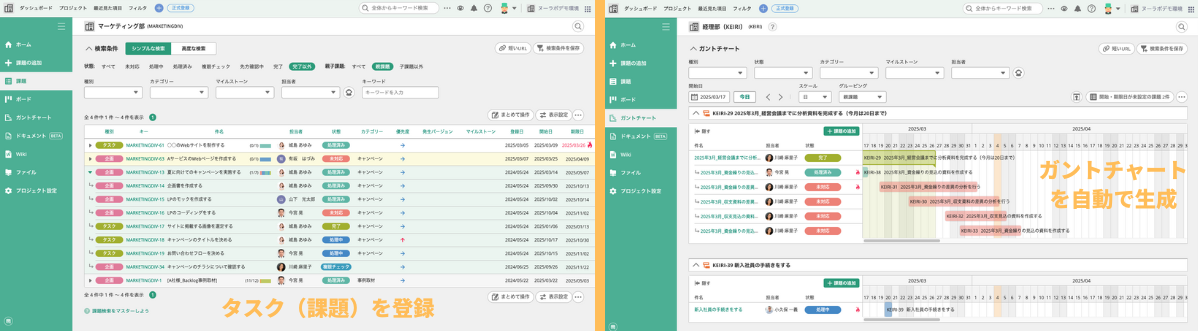

進捗の確認はバックログスイーパーの重要な仕事の1つです。タスクの進捗を確認し、遅延を発見するのに役立つのが「ガントチャート」で、ガントチャートを見ると自分のタスクはもちろん、プロジェクト全体の進捗を俯瞰しやすくなります。

ガントチャートとはタスクの内容を縦軸に、日程を横軸にして、各タスクのスケジュールを横棒グラフのような線で表した図(チャート)です。時間軸は1日単位で刻まれることが多く、私のガントチャートも1日単位で表示されるものを使用しました。

タスクを登録して開始日と期限日を入力すると、ガントチャートが自動で生成される。Backlogのガントチャートは、担当者やカテゴリーなどの登録した属性でソートでき、タスクの順序が視覚的にわかりやすい。

私の場合、タスク管理の中心をガントチャートでおこなっていました。具体的には、週の初めにメンバーに割り振ったタスクの中で、今週末が期限になっているものをソートしておき、週末までに自分とメンバーの進捗を確認して、タスクが完了していないメンバーには期限日が来る前に声を掛けるといった流れです。

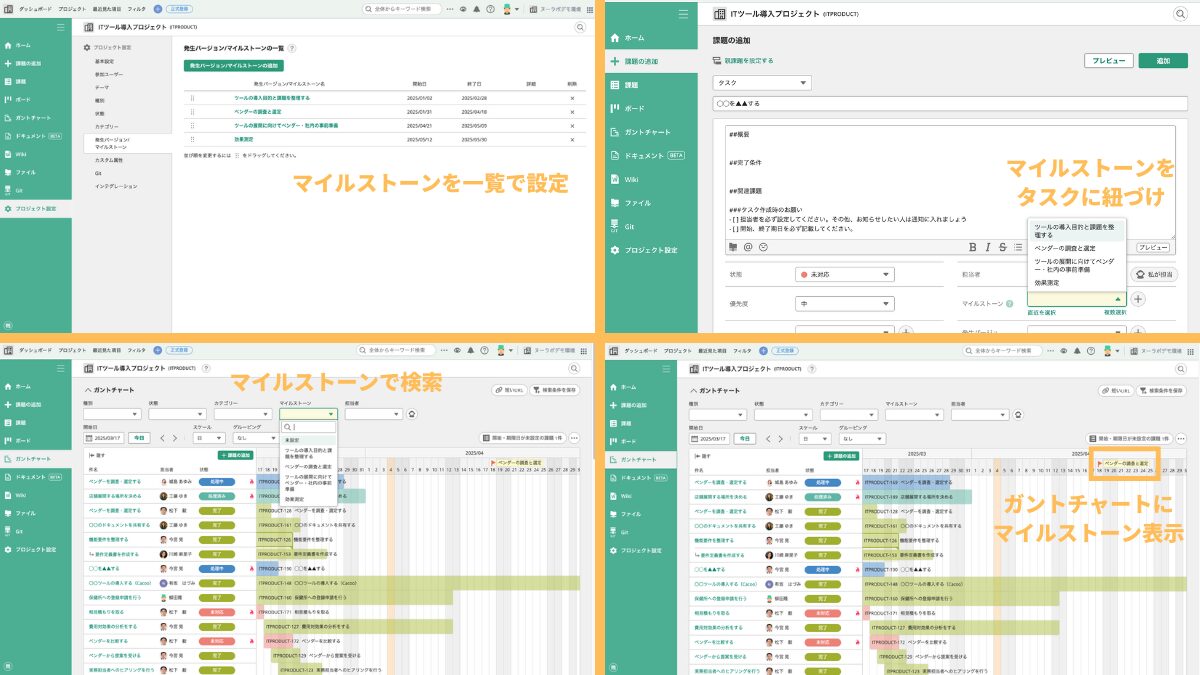

また、ガントチャートと一緒に活用したいのが「マイルストーン」です。

マイルストーンはもともと鉄道や道路で使用されていた中間地点の距離を表す標石のことです。プロジェクト管理では、中間目標や節目のことを指し、マイルストーンを設定することで進捗が順調かどうかの把握が容易になります。

マイルストーンも多くのタスク管理ツールに機能として備わっている。ガントチャートは全体像を把握するのに利用するが、マイルストーンはタスクごとの進捗の確認に利用する。

私が担当する展示会出展では常に2、3件のスケジュールを並行して追っていくので、ガントチャート上でマイルストーンを使って区切ることで、「直近の展示会に関してはいい進捗だな」とか、「その次の展示会については少し遅れているので明日一気に作業を進めてしまおう」といった判断をしていました。

3. バックログスイーパーが力を発揮しやすい環境を作るには

タスクの遅延に慣れないように情報共有を徹底

タスク管理ツールでタスクを起票する時、ほとんどの人は多少遅れても間に合うようにスケジュールに余裕を持たせます。ところがその余裕を折り込んで仕事を進めるようになってしまうと、業務の進行にほころびができてしまうので注意が必要です。

タスク管理ツール上で「遅延」と表示されても結局間に合ってしまうため、遅延の表示に鈍感になっていきます。これが悪化すると、スケジュールは乱れ、やがて本当に間に合わなくなってしまいます。これではタスク管理ツールを導入した意味がありません。 バックログスイーパーとって、このような本末転倒は絶対に避けなければなりません。

メンバー間の認識の齟齬をなくし、遅延に慣れない環境を作るには、情報共有によるタスクマネージメントがとても重要です。ミーティングでは議事録を残し、タスク管理ツールのタスクに紐付けておきます。

各担当と話し合うことで、無理な目標を立てていないか、見落としているタスクはないか、フローの順番は間違っていないか、スケジュールにバッファを持たせられているかといったことが確認できます。

話し合いでは、「いつ・なぜ・誰が・何を・どのように・どうするか」と「成果物や完了条件」などを確かめてタスク管理ツールに反映します。タスクの詳細化の4ステップで話したとおり、これらが明確になっていればいるほどトラブルを回避できます。

遅延の原因や状況を客観的に捉える

タスクに遅延が出ている人に気が付いて声掛けするのは、バックログスイーパーがいなくてもできます。バックログスイーパーとしては、そこからチームの問題として遅延しない対策の構築を提案できるようにならなくてはなりません。

タスクを管理するうえで、遅延の原因や状況を客観的に捉えることができ、個人の問題なのかチームの問題なのかが分かるようになっていることが重要です。

たとえば、見立ての甘かった部分を把握して遅れの原因を探り、改善策を講じていると、メンバー間で「こう進めたい」という認識に齟齬のあることが判明することもあります。遅れているメンバーには「何に困っているのか」「あと何をすれば完了するのか」を確認することが大事になります。

バックログスイーパーの役割への理解を深める

チームの中でバックログスイーパーを任命するときに気を付けたいのが、バックログスイーパーの立場をチーム内に周知することです。

バックログスイーパーの役割が理解されていないと力が発揮できません。チーム内で「仕事をやらせるうるさい人」になってしまい、垣根ができてしまいます。役職ではないため、理解が十分に行き届いていないと、発言をきちんと受け止めてもらえなくなります。

バックログスイーパーはチームワークのための立場であり、メンバーとフラットな関係にすることが大切です。

4. バックログスイーパーの実践テクニック

繰り返し発生する業務はタスクのテンプレートを作成する

私の場合、展示会出展で繰り返し発生する業務に、発注契約などの事務作業がありました。たとえば展示会運営会社、代理店、印刷会社、ノベルティ会社、運送会社、オプション関連会社など、さまざまな企業とやりとりします。

これらの企業との発注や契約の業務には、確認しなければならない工程も多く、予算の申請が必要なものや、契約書に社判の捺印が必要なもの、法律を調べなければならないものもあります。

こうした業務はタスクをテンプレート化しておくと、起票から処理までがスムーズで見落としも防ぎやすくなります。

期限が不明のタスクを起票するには?

展示会出展では、展示会の日程は動かせないのに、期限が不明のタスクが多く発生します。たとえば展示会の運営会社に提出する入稿物には提出期限がありますが、その期限は運営会社が決定して通知するまではっきり分かりません。

このような場合、タスクを作らずにただ待っているのは危険です。そうかといって適当な日付でタスクを作り、それに従って進行するのもあとで事故につながりかねません。

そこで私は、「期限の決定者」ごとに期限が未定な親子のタスクを作ってグループ化して管理しました。たとえば親タスクは「展示会の運営会社(期限の決定者)に入稿物を提出する」とし、その下に「展示会の管理画面のオンラインブースを作る」や「インターネット申し込み画面を用意する」といった子タスクを用意したのです。

そして、タスクの期限日を1週間後に設定して、期限の確認を定例業務にします。タスク期限日の1週間後までに運営会社から連絡がなければ、期限を1週間延長するわけです。

メンバーが揉めた時もタスク管理ツールを役立てる

何人もの人が長期間、共同で作業していると、コミュニケーションで揉めるケースがどうしても発生します。揉めた時の火消しはその問題を抱えているプロジェクトのオーナーが行うのがセオリーです。

こんなとき、タスク管理ツールでタスクにコメントを残すようにしておけば、事態の背景の把握に役立ちます。同じプロジェクトのメンバーがコメント欄を見ることで、当事者のコメントに対して「こういう意見でここに勘違いが生まれているな」といった発端を拾いやすくなります。理由が分かれば誤解を解いたり、説得したりもしやすく、迅速な火消しが可能です。

ここに齟齬がありそうだなというところを第三者目線で見つけやすいというのはとても大切です。

人の出入りや管轄外の進捗を管理する

ある程度長期間のプロジェクトでは、さまざまな事情により、メンバーの中から離職する者が出ることもあります。また、社内の他部署や社外関係者など、業務の進め方について直接コントロールしづらいメンバーがいる場合は、進捗管理が難しくなります。タスク管理ツールはこれらの場面で問題をスムーズに解決できる点でも有用です。

タスク管理ツールをきちんと運用していれば、退職する人が今まで何をやっていたか、どこまで進んでいて何がまだ終わっていないのか、誰とどんなやりとりをしたのか、ツールの履歴から把握できます。私が担当した展示会出展のプロジェクトでも実際に複数の退職者が出ましたが、特に混乱は発生しませんでした。

引き継ぎはもちろん必要です。関わっているプロジェクトごとの未終了のタスクをまとめることはしましたが、タスク(課題)の中に情報が残っているため、引き継ぐ者がそこを参照すれば詳しいことは把握できます。退職者が詳細な引き継ぎノートを用意するようなことは特に必要ありませんでした。

また私が社内でタッチできない部署としてセキュリティ部門がありました。展示会で名刺をいただいたお客様にメールの配信を予定していて、これにはセキュリティチェックが必ず行われます。これもタスクの進捗だけは私が把握できなくてはなりません。

セキュリティ部門の進捗も確認できる状態を作り、遅れそうになっている時はタスクの中で状況を聞く等でリカバリーしてもらう動きが重要となります。

5. リーダーシップはメンバー全員で持つ

最後に、これまでの日本の企業では、組織を横断したチームを組んでなにかプロジェクトを実行しようというとき、誰か一人が取りまとめるとか、引っ張るという形が当たり前の業務システムになりがちでした。

プロジェクトのリーダーや担当者だけがスケジュールを把握してタスクを回すように号令をかけ、遅延が生じないように見られればそれで良いのであれば、メンバーのみんなでタスク管理ツールを使う必要性はあまりありません。ただ、それではリーダーの負担は大きくなるばかりです。

タスク管理ツールやバックログスイーパーは、リーダーがプロジェクトの成果を最大化させる施策の立案や遂行に集中し、より多くのリソースを目標達成のために割けるように助ける存在です。そしてその役目はなにも一人のバックログスイーパーだけで負う必要はありません。

チームメンバーの誰もがバックログスイーパーになることができ、自分とチームメイトのタスクを理解している状態を理想としています。

当社では所属が異なるメンバーでチームを組んで、共通の目標に向かって協力し合うためのマネジメントを「チームワークマネジメント」と呼んでいます。チームワークマネジメントでは、メンバー全員が共通の目標を理解し、各自が役割や責任を持ち、リーダーシップを発揮できる環境の構築を推奨しています。いわば、全員がバックログスイーパーになれる環境がチームワークマネジメントの目指すところと言えるでしょう。

バックログスイーパーに興味を感じた人は、是非自分のチームの中で実践していただけると幸いです。