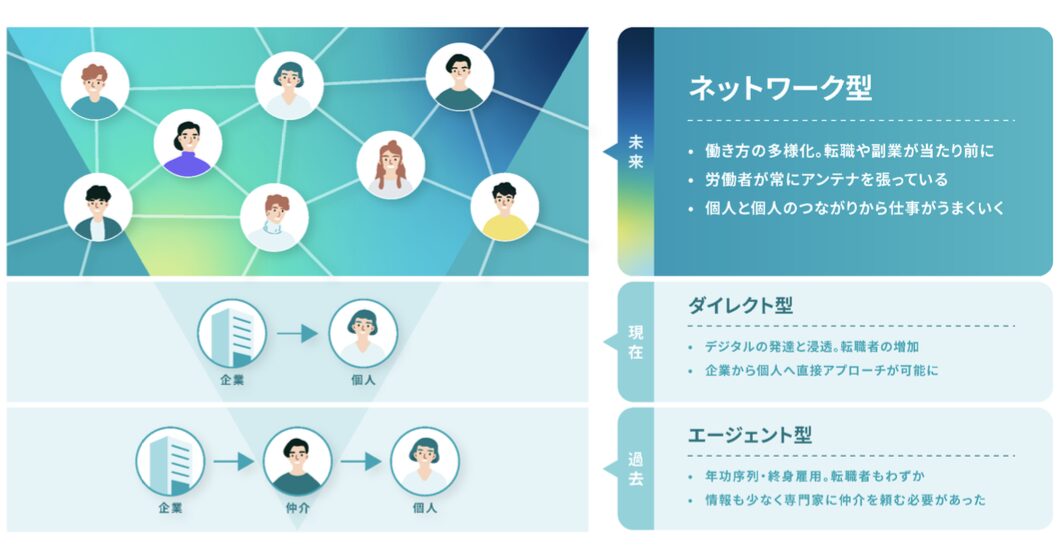

転職市場を10年ほど見ていて、確信していることがあります。その時代の転職の平均回数によって皆さんの転職のルート・方法が変わっていくということです。

執筆者岩崎 由夏氏株式会社YOUTRUST 代表取締役CEO

大阪大学理学部卒業後、2012年株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社し、2016年子会社に経営企画として出向。採用担当として経験を積む中で、求職者にとってフェアでない転職市場に違和感を覚え起業を決意。「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というビジョンを掲げる、株式会社YOUTRUSTを2017年に設立。2018年4月にリリースしたキャリアSNS「YOUTRUST」は、信頼できるつながりからキャリア・オポチュニティに出会えるサービスで、累計ユーザー数は約40万人に成長。同時に転職潜在層が集まるSNSの独自性を基盤にしたHR Tech SaaSも法人向けに展開。

人生において転職が1回あるかないかの時代は「プロであるエージェントに相談しよう」と思われる方が多いのですが、2回目が普通になると「直接企業とやりとりしよう」とダイレクトで転職される方が多くなります。そして3回目以降が前提になると、ある種人間の原点に戻るかのように今までのネットワークをベースに知人から の紹介で転職する方が増えるのです。

現在の日本人の平均転職回数は約3回弱。この数は、誰に聞いても「今後さらに増える」と言います。近いうちに確実に来る「平均転職回数が3回以上の社会」におい て、転職市場はどうなるでしょうか。

目次

日本の転職市場はすでに”第三フェーズ”に入った

エージェント全盛の“第一フェーズ”、ダイレクトリクルーティングが広がった“第二フェーズ”を経て、私たちは今、明確に“第三フェーズ”へと踏み込みました。

今の求職者はダイレクトスカウトの洪水の中で疲弊し、企業も「スカウト疲れ」「媒体疲れ」を起こしていることは人事ならば多かれ少なかれ気付いている事実だと思います。

全員で同じ母集団を奪い合い、スカウト数だけが虚しく積み上がる――この構図はそろそろ限界が近いのではないでしょうか。

第三フェーズの「ネットワークリクルーティング」における重要なキーワードは「関係性」と「文脈」です。ちなみに平均転職回数が11回以上にもなるアメリカにおいてはネットワークをベースに転職するのが最も主流で、それを支えるLinkedInが普及しているという構造になっています。

超売り手市場で”採用強者”の企業になるために

皆さんの周囲でも「採用広報を頑張ろう」とか「リファラル採用に注力しよう」というのをよく聞くようになったのではないでしょうか?これはある種、前述の限界を感じた業界先駆者たちの叫びに近いものかもしれません。

労働人口が減り続ける求職者にとって超売り手市場において、無数のアプローチの中から振り向いてもらうには、候補者の時間と注意を点で奪うのではなく、彼らの 人生の文脈に自分たちの物語を丁寧に載せていく必要がある時代になりました。

だからこそリファラル採用や採用広報という話が出てくるようになったのです。この文脈があるかどうかで、候補者にとって魅力的な転職先かどうか優先度が変わってくることに人事の皆さんは気付いているはずです。

そして、そういう出会いを再現性のある形で採用実績を積み続けることができるのが「ネットワークリクルーティング」です。

「ネットワークリクルーティング」の時代

ネットワークリクルーティングとは、企業が保有する“関係資産”――社員・顧客・OB/OG・ファンコミュニティなどのあらゆるネットワークを採用活動の中心に据えるアプローチです。要は、自社と求職者の関係性を構築し、そこからマッチ度の高い人を採用し続ける仕組みを戦略的に設計すること。

具体的には、

- 社員紹介

- 勉強会やイベント開催

- SNSでのネットワークの可視化とスカウト(YOUTRUST、LinkedInなど)

- アルムナイ採用

を戦略的に設計し、目標数管理のもと採用成果まで設計・実行していくことです。偶然に任せる紹介採用ではなく、プロセス設計・データ化・運用まで含めて再現性 を作る点に決定的な違いがあります。

想像してみてほしいのですが、突然「紹介お願いします」と言われて「わかりました!」と紹介できるでしょうか。「今度会社でこんなイベントやるから遊びにおいでよ!」みたいな何かしら誘い文句やきっかけがほしいと思うのが普通だと思います。

特に人事の方なら、頼んだからとすぐに紹介してもらえるわけではないことは痛いほどご存知だと思います。ただ紹介の依頼を投げるのではなく、誰に何を託し、どんなストーリーで口説くのかを言語化し、継続して回る仕組みにまで落とし込むことが採用担当の責務です。

素敵なチームと強烈なビジョンとカルチャーがある会社こそ、ネットワークリクルーティングによって“自分たちの土俵”で戦えるようになるのです。

ネットワークリクルーティング、良い点悪い点

とはいっても全てにおいて言えるように良いことばかりではありません。特に導入初期は苦労するポイントもあります。

- 選考合格率・定着率が非常に高い:経歴以外の内面的情報が事前にあるので、入社前からカルチャー理解が進みミスマッチが減り選考通過率および内定承諾率が高くなる傾向にあります。

- コストは半減:いわゆる採用単価は人材紹介経由の半分くらいに着地することが多いです。継続するほどコストが減少していく傾向も。

- (副次効果)社内メンバーのロイヤリティ向上:社員自身が採用の当事者として紹介やカジュアル面談をするので、自社へ入社した理由や魅力を何度も話すことになり、改めて自社を愛するきっかけになり、定着率の向上にも。

- 関係者を巻き込む熱量が必要:人事・現場が同じ熱量で動けるかがカギになります。採用に非協力的な人をチームに入れてしまうと成果が出るまでに時間がかかることも。

- 短期成果だけを見ると“割に合わない”と感じがち:成果が出るまでは最低でも2〜3ヶ月程度のタイムラグがあります(新しい施策はすべからく結果が出るまでにタイムラグがあるものではありますが)。

これらの難しさは、他社が簡単には真似できない障壁であり、結果として自社の資産になります。一度ネットワークリクルーティングの仕組みを構築すると、継続してタレントプールが資産として積み上がり続けます。

だからこそ、一期一会の採用手法よりも投資する価値がある。ここを乗り越えた企業が、採用市場の第三フェーズの世界で「採用勝ち企業」になっているのです。

「どんな人でもいいからとにかく人数を揃えたい」という会社には向かない

先に向かない会社を言ってしまうと「とにかく短期で人数を揃えたい」「採用に時間をかけたくない」という場合はネットワークリクルーティングはおすすめしませ ん。質の高い人材のタレントプールを中長期の資産にしていくネットワークリクルーティングとは相性が悪いためです。

逆に以下のような会社の場合は「資産は早めに作り始めたほうが良い」という観点から、今すぐにネットワークリクルーティングを開始すべきと言えます。

- 組織作りにこだわりのある会社

- 中長期で採用を継続することを前提としている会社(途中ブランクがあるとしても)

- 採用コストを下げていきたい会社

もちろん万人のものではないですが、近年急成長を遂げている会社は意図的/無意識的問わずネットワークリクルーティングをやってきた会社が多いのも事実です。

ネットワークリクルーティングをやりやすいところから始めよう

とはいっても、「社員紹介のインセンティブを設計しよう」とか「イベントを開催しよう」というのは数字も読みづらく、準備や検討事項が多いので普段忙しい人事の 方からすると若干腰が重たくあります。

今の採用の延長でまずできるネットワークリクルーティングでいうと、YOUTRUSTやLinkedInでスカウトから始めるのが良いと思います。メインは人事で実行するの で、メンバーへの負担は最小限なまま、採用成功に向けての数値設計と管理がしやすいためです。

「いつまでに何名を採用したい、そのためにいつまでに何名内定をお出しする、そのためには最終面接を何件作って…」と逆算することで、送信すべきスカウトの数ま でKPIを容易に引くことができますし、その時期までに、賭けに出ることなく決めたスカウト数を打つことでKPI達成することができます(やってることはダイレクトリクルーティングと同じですが、返信率など歩留が圧倒的に良いのも魅力!)。

イベントや社員紹介は数字が出たとこ勝負にもなりがちなので、初手は期待値計算がしやすいネットワークリクルーティング専用の採用媒体がオススメです。

採用はもっとロマンチックでいい

私は、採用は“その人のその後の人生を左右する大きなイベント”だと思っています。その交点に、運命を感じるような”ご縁”を感じるのは、ただの転職よりも大きな意味を持つのではないでしょうか。

採用企業としても素敵な人に効率的に会える、求職者としてもご縁を感じて納得感と共に入社の日を迎えることができる。そんな出会いをネットワークリクルーティングがかなえるようになっていくのは確実な未来ですし、それが普通になる世界をとても楽しみにしています。