こんにちは。ヒトテク研究所の村山です。

7月5日(水)に、新規ビジネスを生み出し続ける科学者集団であるリバネス社の主催で開催された、「人工知能時代の働き方と人材育成」というイベントに参加してきました。

「人工知能」という言葉をよく耳にしますが、人工知能技術の発展は、人が仕事を奪われることにつながるのか。今後、人はどのような働き方が求められ、どのように人材育成をしていくべきなのか。そのような問いに対してこれからの時代の働き方と人材育成を考えるイベントです。

その中で、私が感じたことは、「“強烈な情熱”はAIに代替されない」ということでした。そしてそれは、研究者の仕事に対するスタンスから気づきを得たものです。

そこで今回は、「研究者の仕事のスタンスがどのようなものか」「研究者が活用するQPMIサイクル」についてご紹介します。

大きな感動を生み出すためには“強烈な情熱”が必要である

今回のイベントで気づかされた大きなポイントは、AIやロボティクスといった、世の中に感動を生み出すような新しい技術は、研究者の“強烈な情熱”から生み出されるものであるという点です。

「現状を改善したい」という発想だけでなく、そこに何かしらの“強烈な情熱”がなければ、世の中に大きなインパクト、感動を与えるようなプロダクトは生まれてこないと感じました。

これは、「どうやったら儲かるのか?」「どうやったら資金調達できるのか?」ということだけを主眼に置いているケースとは全く異なります。

不登校という原体験から生まれた「分身ロボット」

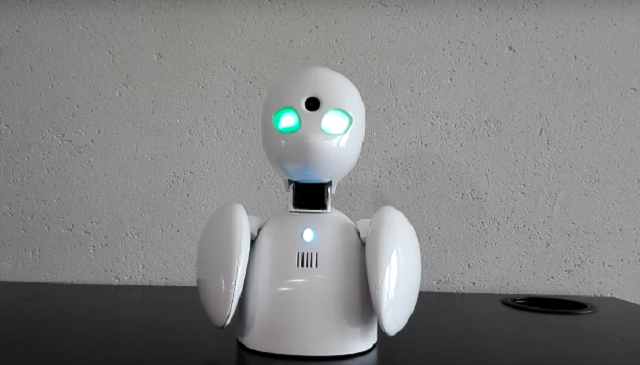

たとえば、分身ロボットの開発・提供をしているオリィ研究所の吉藤 健太朗CEOは、自身の不登校の経験から「分身ロボット」OriHime(オリヒメ)を開発するに至っています。

OriHimeは、子育て・単身赴任・入院など、距離や身体的な問題によって、行きたいところに行けない人のもう一つの身体として活躍してくれるロボットです。

OriHimeにはカメラ・マイク・スピーカーが搭載されていて、インターネットを通して操作することができます。OriHimeを操作することで「あたかもその人がそこにいるように」コミュニケーションを取ることが可能になります。

吉藤氏は、「不登校」という原体験から、「自分は社会に必要とされる『存在』なのか」ということに大きな不安を抱いたとのことです。そして、『そこに誰かがいる』ことの重要性、『いることができない』ことの多大な損失を強く感じ、OriHimeの開発に着手していきます。

実際に、オリィ研究所には外出の全くできない社員や、交通事故で病院で寝たままの社員の方々が働いています。OriHimeの向こう側には彼らがいて、その場にいなくてもOriHimeを通してその存在を示し、仕事をしています。

さらに、吉藤氏はこのOriHimeの開発をはじめるにあたって、大学の研究室では教授に全く相手にされず、最後は大学を辞めて自分で会社をつくってまでやり遂げるという、強烈な想いがつまったエピソードもありました。

イノベーションを起こすために「PDCA」から「QPMI」サイクルへ

研究者のポジショニングは独特です。一般のビジネスに慣れている立場からすれば、収益モデルやマーケティング手法を最初に考えるのが一般的かと思います。

しかし、研究者は「まず解決したい課題ありき」なのです。自分たちの強烈な熱量に動かされて研究し、それを事業化していきます。そのため、諦めや打算とは一番遠いところにいて、それゆえに成功するまでやりきるのです。

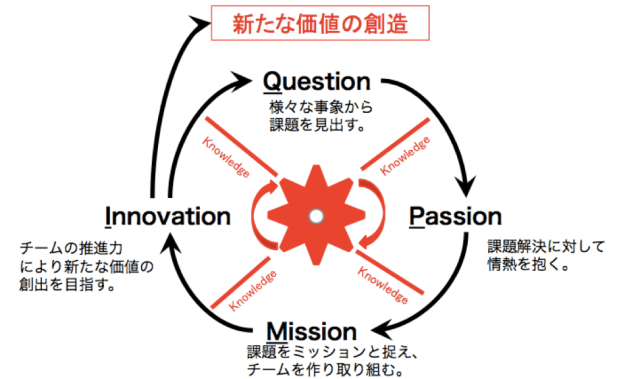

リバネス社が提唱する「QPMIサイクル」にも、その思想が見て取れます。

- Q:Question(クエスチョン)|さまざまな事象から課題を見出す

- P:Passion(パッション)|課題解決に対して情熱を抱く

- M:Mission(ミッション)|課題をミッションと捉え、チームを作り取り込む

- I:Innovation(イノベーション)|チームの推進力により新たな価値の創出を目指す

これは、通常の企業が実行している「PDCAサイクル」とは異なります。PDCAをまわすことで生産性や品質を高めていくことはできます。

しかし、リバネス社ではPDCAを回しているだけでイノベーションは生まれないという考えがあり、イノベーションを生み出すために「QPMIサイクル」を用いています。

そして、QPMIサイクルがうまく回るためのポイントは「課題を解決したいという“強烈な情熱”」です。

QPMIサイクルのもと、課題解決まで諦めずにやり切ることで、革新(Innovation)や発明(Invention)が生まれるのです。

人口知能時代に人間に残る仕事

AIとロボティクスが急激に発達する中で、人間に残る仕事は何かを考えたときに、「研究者のこの姿勢は大いに参考になるのではないか」。そんな気づきを得ることができたのが、今回のイベントでの大きな収穫です。

多くのルーティン化された仕事はAIに代替され、多くの肉体労働はロボットに置き換わっていくかもしれません。

その先に残るのは何か。情熱をもって誰かの何かの負を解消したいという熱量であり、それを解決するための仲間づくりではないでしょうか。

QPMIサイクルに見られるような姿勢は、研究者に独占されるものでもありません。研究者に強く見られた発想ではありますが、全てのビジネスマンが持ち得るものでもあります。

言われたことをこなすだけの仕事のスタンスではなく、“強烈な情熱”を持って課題解決に取り組むスタンスが求められているのではないでしょうか。