地方における人手不足が深刻化する中、特に介護事業者など福祉関連の団体は、組織としての改革が求められる時代になりつつあります。

ペーパレス化やDXといったキーワードに代表されるように、デジタル技術を使ってバックオフィスに関する業務を効率化することは、持続可能な社会を実現するためにも必ず必要なことでしょう。

そのような中で、jinjer株式会社は黒部市社会福祉協議会(富山県黒部市)と組んで、「福祉DX」に関する共同研究を開始。福祉サービス事業者における人事労務や経費精算といった業務デジタル化の効果を検証し、全国の福祉団体などに広げる動きを進めています。

今回は、その「福祉DX」を推進する黒部市社会福祉協議会の小柴さんに取材を実施。実際の取組内容やバックオフィスに関するシステムとしてジンジャーを使ってみてわかったことなどについてお聞きしました。

小柴 徳明さん |黒部市社会福祉協議会 総務課長補佐/経営戦略係長

保健体育の講師から転職し2003年に社協へ。2015年に新設した経営戦略係として法人の基盤強化、中長期ビジョン策定、シンクタンク事業の立ち上げなどに取り組む。地域福祉分野におけるICT利活用研究、社会参加や地域の見える化などが関心ごと。国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)でソーシャルICTシステム研究室の協力研究員も務めている。

高村 千恵美さん |一般社団法人SMARTふくしラボ 研究員

2016年から黒部市社会福祉協議会で地域福祉分野における調査研究、シンクタンク事業を担当。現在は4月に黒部市社協から派生し設立した福祉分野のDXに取り組む組織「一般社団法人SMARTふくしラボ」に在籍し、研究員として業務に就く。前職は管理栄養士として人々の健康を支えてきたが、今は人々の暮らしを支えていける福祉の仕事に魅力を感じている。

高村彩加さん|黒部市社会福祉協議会 総務課 法人運営係

2013年に入社し、地域福祉課で社会福祉士として課題を抱える住民の個別支援業務に携わる。2017年からは総務課で社協広報誌「福祉くろべ」の発行と福祉団体事務の業務を担当。今年4月からはjinjer利用にあたっての実務作業も担い、総務系業務の効率化に向けて課題把握に努めている。また、デジタルの活用といった視点から、より良い福祉のまちづくりを目指す。

目次

1. 黒部市社会福祉協議会が始めた「福祉DX」とは

ーまずは、黒部市社会福祉協議会とはどのような民間団体なのかお伺いさせていただければと思います。

社会福祉協議会は、社会福祉法という法律に定められている地域福祉を推進するための中核的な団体です。

「福祉」という言葉を聞くと、高齢者や障害者といった困っている人を救うイメージのある方も多いかもしれませんが、「福祉」は「幸せ」という意味ですので、対象となる方の縛りは全くありません。

黒部市という社会や地域全体を幸せにするために何ができるのかについて、「黒部市を幸せにしよう」「黒部市をより良くしよう」と思っている人たちと話し合いながら、具体的にどのようなことをすれば黒部市が幸せになるのかを日々考えています。

また、その中で直接的に社会福祉センターや介護保険事業を運営している側面もあり、それが今回、そこで働くヘルパーさんや保険マネージャーさんの働き方の改善、いわゆる「福祉DX」への取り組みに繋がっているような形です。

ーありがとうございます。「福祉DX」とは、具体的にどのような取り組みなのでしょうか?

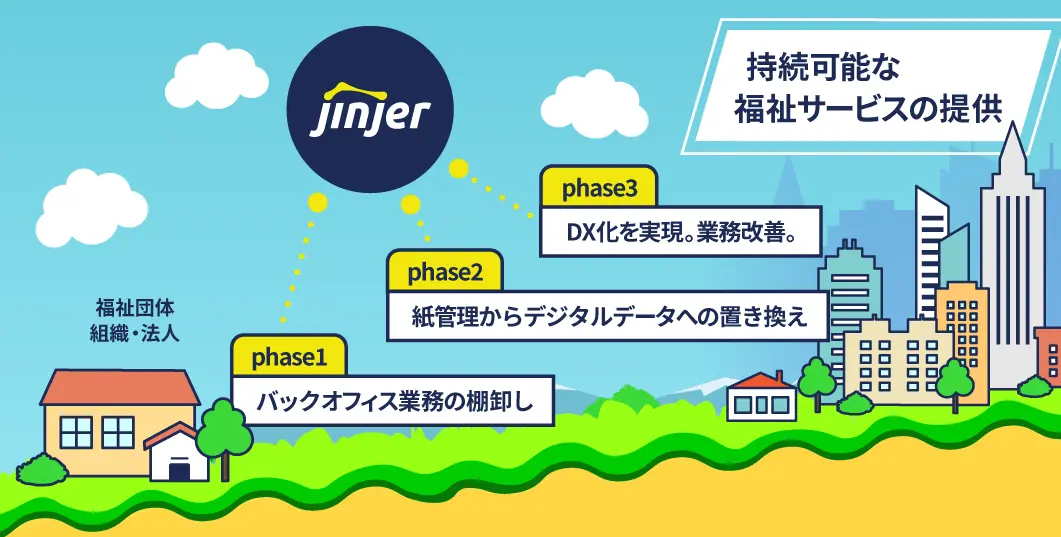

福祉DXとは、福祉分野におけるICTを活用した業務改善をおこなうことで、持続可能な福祉サービスの提供を目指すプロジェクトです。

まず、前提としてですが、社会福祉協議会の財源の多くは行政からの補助金となります。なので、補助金や税金といった財源が減少していく中で黒部市の福祉をより良くしていきたいと考えると、福祉のために働く人材が確実に足りなくなってしまうことが大きな課題としてありました。

社会福祉協議会を、このまま「運営」し続けては成り立たなくなってしまう。持続可能性のある形にするためには、「経営」していかなければならない。

このような考えから、「社会福祉協議会をアップデートしなければならない時代が来た」と考え、2017年に総務課内に経営戦略係を作り、どのようにしたら効率良くデジタル等を活用して、これからの福祉に取り組むことができるかを考え始めました。

「10年後に黒部市で福祉サービスを維持するためにはどうすれば良いか」「10年後に社会福祉協議会を機能させるためには、今から何をするべきか」と中長期的な計画を立て、ただ稼ぐだけで終わらせずに地域をどのように発展させていくかを責務とする部署・担当を先行投資のような形で置いたのです。

そして、その中のキーワードとして、「ICTの活用(=福祉DX)」を掲げて動き出し始めました。

「外向きなICT」と「内向きなICT」の両軸で取り組みを開始

現在、福祉DXにおけるICTの活用は、2つの側面から進めています。

1つは「事業」に関するもので、たとえば、黒部市内では「見守り活動」という地域の人たちが高齢者や困ってる人を助け合う仕組みがあるのですが、そういった領域にICTを入れることで、より見守りやすい環境を作るといった外向きな取り組みです。

高齢者の方の中には、まだITをうまく使えない人たちも多くいます。そういった方でも安心して使えるように、国の研究機関と一緒になって、デジタルとアナログが掛け合わさった新しいシステムの開発をおこなっています。

そして、もう1つが、ICTを活用することで働いている職員のキャパを広げるような、内向きな取り組みです。

デジタルを活用することで、福祉の領域で働く方々の普段の業務を、より効率的におこなうことのできる仕組みづくりを進めてきました。

福祉DXによる社員の業務効率化がカギを握る

デジタルで置き換えられる部分はデジタルに変え、本来業務にあたる人を増やしていくことで、今いる人たちのキャパを広げていくことが、福祉DXの大きな狙いです。

現在、共同研究という形ではありますが、コミュニケーションツールとしては「LINEWorks」、バックオフィス効率化のためのシステムとして「ジンジャー」を導入し、その可能性について模索しています。

ゆくゆくは、社会福祉協議会だけではなく、地域に属する法人も一緒にシステムを入れてしまえば、最終的には全てアウトソーシングすることも可能でしょう。

このような動きを進めることができれば、確かに人材不足ではありますが、ある程度までは人材不足を解消できるのではないかと思っています。

2. 共同研究として「福祉DX」にジンジャーを導入

ーありがとうございます。バックオフィスの効率化をおこなうシステムとしては、ジンジャー以外にも様々なツールをご検討されたと思いますが、最終的にジンジャーと取り組みを始めることにした決め手は何だったのでしょうか?

ジンジャーさんは、共同研究という対等な関係での取り組みとして話を進めさせていただけたことが何より良かったことでした。

もちろん、ジンジャーさん側にも福祉業界のバックオフィスに関する実態調査や、この領域におけるHRの改革を進めることによる社会へのインパクトといった、大きなメリットがあると思っています。

お互いがwin-winの関係で進められることが理想でしたので、この枠組みに乗っかってくれたことが1つの大きな要因です。

また、バックオフィスに関するデータベースが1つに統合されており、そのデータベースを中心に人事や労務だけでない範囲においてサービスの拡張性がある点が、他にはあまり見られない特徴だと感じています。

様々なシステムを組み合わせて使うことはとても大変だと感じているので、将来的には給与システムなどもジンジャーにしていきたいと考えています。

ジンジャーを実際に使ってみた社員の反応

ーありがとうございます。現在は、ジンジャー勤怠を導入して1か月くらいが経ったような状況かと思います。導入してみて、実際の使い勝手はいかがでしょうか?

ジンジャーには様々な機能がありますが、職員の方の中にはデジタルに抵抗がある方もいらっしゃったので、一度に全て伝えるのではなく、まずは最も簡単な勤怠管理の「打刻」から始めてもらっています。

常勤の職員は36人いるのですが、その全員にやり方を説明し、4月から正式に紙をなくした運用を開始しました。

元々は出勤簿に1人ひとりメモがあり、そこに毎日ハンコを押す形で勤怠管理していたので、その日に来て押す方もいれば、何日もまとめて押しているのではないかと見受けられるような人もいるような状況でした。

これが全て正しく管理できるようになったので、とても良い方向に進んでいると思っています。

また、今も週に1回は総務課メンバーとjinjerさんでMTGをおこなっていて、少しずつ段階を経ながら様々な機能を使いこなせるようにしていっている最中です。

職員の協力もあり、導入はスムーズに進んだ

ーまだ日は浅いと思いますが、実際に打刻をしている職員や管理者、労務担当者の方の声とかって何かあったりしますでしょうか。

そうですね。ある職員が「朝来たらジンジャーを押す」という張り紙を入り口に掲示してくれたり、職員同士で「ジンジャー、忘れてない?」という声かけもしてくれたりと、協力的な方が多かったことが印象として大きいです。

ある方は、「私の顔を見たら、ジンジャー押さなきゃいけないことを思い出す」とも言っていただいたりしていて、最初は打刻を忘れる方もいましたが、お互いに声を掛け合いながら、案外スムーズに導入が進んだのではないかなと思っています。

今では、打刻の修正方法や、休暇の申請方法などもお伝えしており、今まで紙でおこなっていた有給休暇の申請もジンジャーに切り替わりました。

管理職側の方にも「通知が来たら見てください」という説明をしており、承認フローに関する質問の問い合わせも全くなかったですね。

申請した方が管理職の方に「申請したので見てもらえますか?」といった個別での声かけはしていたりするそうですが、こちら側としては特別な調整もせず、うまく進んでいると感じています。

ー勤怠打刻の集計については、いかがでしょうか?これまでは出勤簿と照らし合わせながら、出勤日数や残業時間などの計算を行っていたかと思いますが、ジンジャーに変わって楽になった手応えなどありますか?

4月から本格運用を開始したので、まだ集計が楽になったというような話は聞けていないのですが、個々のデータが表示される画面を見る限りでは、作業時間は大幅に短縮されるのではないかなと思っています。

勤怠データの一覧が全部見れるようになるので、その集計業務に追われてた方はとても楽になるでしょう。

3. 黒部市から始める「福祉DX」のこれから

ーありがとうございました。今後の「福祉DX」について、勤怠管理だけでなく経費精算や給与計算、労務管理といった、あらゆるシーンでジンジャーを複合的に使用していきたいと考えているとお聞きしています。その最終的なゴールイメージについて教えてください。

そうですね。まず、バックオフィスに関するシステムは、その後にある行政系の申請も含めて、そのままインターネット経由で自動化できるようにしたいと考えており、ゆくゆくは全て1つに統一していきたいと思っています。

行政においては「2025年度に社会保険の申請は全てインターネットできます」となれば、本当にそうなりますが、私たちは「紙でも良い」って言われたら、多分紙でやり続けてしまうんです。

だからこそ、国が変わってから地方が順番に変わっていくのではなく、自分たちからDXの動きを取り続ける姿勢が大事だと思っています。

もちろん「まだ早いんじゃない?」っていう声も聞かれますが、あらかじめ準備して先に取り組んでおくことで、行政が制度を変えた時に、すぐに合わせることができます。少なくとも、福祉の領域におけるICTやデジタル化のリテラシーは、今から底上げしておかないと、いざというときについていけません。

また、これらの動きを社会福祉協議会がリードしながらテスト導入していくことで、「黒部社協もやってるんなら、私達もやってみようかな」「こんな楽になるならいいよね」という事例を作ることもできる。これは、私たちの仕事だと思います。

今回のジンジャー導入に関しては、総務担当の勤怠管理の集計業務や賃金計算が楽になり、これまで700時間かかっていたものが、70時間(10分の1)になるという試算も出ています。付随するその他の雑務もなくなることを考えると、合計で約1,000時間程度は削れるのではないでしょうか。

そうなれば、1人分の人員がいなくても、組織が回るようになると思います。

このように、ジンジャーの導入で総務担当の余力を作り出しながら、現場での地域福祉のために時間を投下できるように、数字や費用対効果などを見て効果を測定していきたいと思います。

ーありがとうございます。最後に、今後の福祉DXに対する今後の意気込みをお願いします。

社会福祉協議会としては、僕らが実験台になって、成功事例を見せながら、今後どう他に広げていくかが重要です。

地域福祉推進の中核的団体として、社会福祉協議会だけが良くなるのではなく、地域全体としての福祉をアップデートしていくことが大事だと思っています。

今は、この共同研究によって、ジンジャーさんと3年間で「総務にいる職員が1人分いなくても良い状態を作ること」を目標に置いてます。これまで人件費となっていた部分は地域福祉推進の事業に回して、3年間でどれだけ経費削減できるかをしっかり見ていきたいと思います。

1年では、なかなか結果は出ません。しっかりとした数字で費用対効果について説明できるように、そのロジックを見える化していきたいですね。

そして、こういった動きが「福祉DX」として大きく広がっていくように、その先頭で取り組んでいきたいと思います。