日本で初となるCHRO養成講座、CLUB-CHROアカデミー『CANTERA(カンテラ)』の取り組みについてご紹介。

CHROという言葉を良く聞きますが、具体的に何をするポジションなのか。CANTERAでは、企業成長に貢献できる人事になるために必要な考え方を学ぶことができます。

そして今回は、その第1回目の講座内容を取材して記事にまとめました!

「人事業務で困っている」「人事としてステップアップしたい」「人・組織を動かすノウハウが欲しい」「最新の人事潮流を押さえたい」など、人事領域で何かしらの課題を抱えている方にとって参考となる内容が満載です!

【CANTERA主催者紹介】

CANTERA校長:前田 徹也 | 株式会社ワークスエンターテイメント 代表取締役

進行・担当講師:堀尾 司 | CANTERAプロデューサー/株式会社AllDeal 代表取締役CEO

目次

CLUB-CHROアカデミー『CANTERA(カンテラ)』とは?

堀尾氏:

経営者の成長には、経営者として学ぶメソッドは存在しますが、CHROにおいては体系だったメソッドがない。

日本にもっと多くのCHROを輩出したり、企業成長に貢献できる人事を増やしたり、人事領域に関わる方々の後押しするために、原理原則を踏まえた講座を、インテリジェンスの創業者である前田さんと一緒に開催することにしました。

前田氏:

今回名付けた『CANTERA(カンテラ)』というのは、サッカーをやっている方ならお詳しいと思いますが、バルセロナをはじめとしたスペインにおけるサッカーチームの下部組織のことを指します。そこで育成された選手がトップチームで活躍します。

CLUB-CHROでもこれにならい、CHROとなっていく人材が学び、切磋琢磨しあい、巣立って、活躍していく、そのような場にしていきたいと考えています。

また、バルセロナのようなチームは確立した育成方法を持っていて、常に試合を意識して練習に取り組んでいます。

そのためには、試合で起き得ることを日頃から想定できるかどうか、いかにそのような視点を高めていけるかが重要です。

これを人事業務に置き換えるとどうなるか。

人事の仕事は、採用、教育をおこない、制度を構築し、労務業務が常にあり、組織活性のための施策も求められます。そのような中で大事なことは、「現場ありきの仕組みにできるかどうか」だと思っています。

制度をつくる、導入することは手段であって目的ではありません。現場で起きていることの延長線上にその制度があります。是非、現場視点での人事業務を忘れないでください。

また、人事の皆さんの職場でそれぞれ起きていることは、点で見ると異なるケースがたくさんあると思います。そして、その背景には恐らく公約数のような共通の課題があるのではないでしょうか。

しかし、私が人事をやっていて悩んだことは、人事の悩み・課題を共有する場がなかなかないということです。

もちろん個人情報も扱う立場なので共有しにくい内容もたくさんあります。ただし、うまくいった施策を人事の間で共有することによって、その会社の組織力があがっていく事例もたくさん見ています。

本講座の卒業生が横に縦に広がるようなネットワークを構築して、お互いの成長へとつなげていく。そういう場にもしていきたいと考えています。

「人事の成長が企業の成長インパクトにつながる」ということ

堀尾氏:

では、ここから講座に入っていきたいと思います。まず、皆さんはCHROと聞いて何をイメージされますか?

CHROとは「最高人事責任者」を指します。経営と一体になりながら、企業成長の旗振り役として人と組織を統括するポジションです。

シリコンバレー中心に、経営体制として広まってきていますが、日本ではまだまだという感じがします。

アメリカでは「CEOやCFOと並んでCHROが創業からいるべきだ」という考えがあります。CEOとCFO以外に、どのように人材を集めるかということに専任できる人間がはじめから一人いるべきだと。

私も、創業当初からの会社の文化を知っている人が人事・採用の責任者を担うことはとても重要だと考えています。間違いなく言えることは、海外も国内もCHROとなるような人材が成長している会社が伸びているということです。

CHROというポジションに関係なく人事業務に携わっている方であれば、皆さんがこれからどれだけ成長できるかどうかは、所属している会社の成長にものすごくインパクトがあることだと思っています。

CHROの業務範囲について考える

人事はコストセンターからイノベーターへ

堀尾氏:

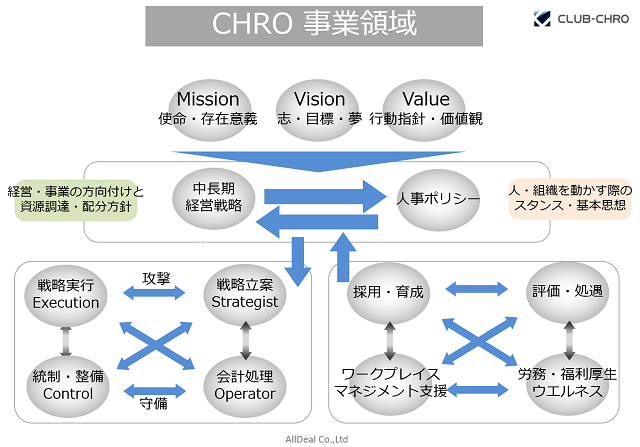

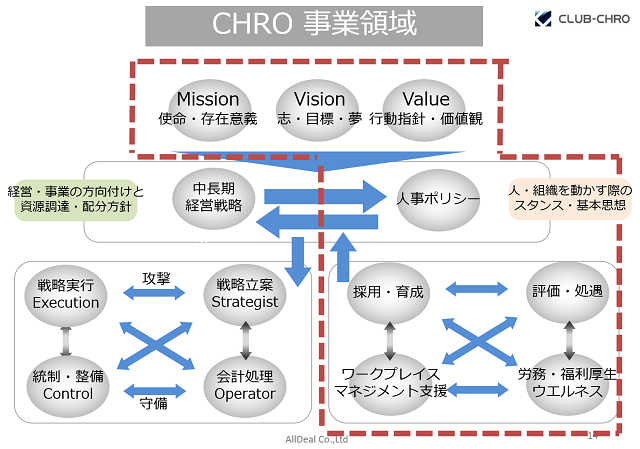

私がお客様と話すときに、よくこの図を用いています。

上は企業のビジョンやミッション。これらがあって、右側半分は人事、左側半分が経営戦略といった内容になります。

では、CHROはどの部分を管轄すべきでしょうか。私なりの解としては、「上と右側半分全部」です。

左側は数字に落としやすいですよね。業績に直接的なインパクトがあります。

一方で、右側を見てみますと、こちらもすべて業績につながるところです。人の活性化、業務の効率化、固定費の効率化、いろいろあります。

少し前までは「コスト節約をしよう」といった言葉を経営陣から言われている方が多かったように思います。しかし、これからは人事からイノベーションを生み出していく時代です。

では、そのイノベーションは、どんな言葉に置き換えることができるのかを皆さんと一緒に思考していきたいと思います。

重要なのは「予測と分析」。人事は「会社の未来」を考えて打ち手をつくる

堀尾氏:

これから起こるであろう結果の予測、その問題の原因追求や事業価値の向上策など、これらのことを先程のテリトリーの中でどれだけパフォーマンスをあげられるかということが最も重要です。

人事の役割は、人と組織の推進者、支援者となることです。ゆえにその中で、業績向上につながる行動を予測分析し、かつその推進役、旗振り役となる。ここで重要なのは予測と分析です。

今ある事象に対して、その課題を解決したとしても、解決する時は過去になってしまっています。これからの未来をどうやって会社が進むのか、どういう事業になるのかを予測しながら、その打ち手をつくるのが本来の人事マンです。

かつ、もう一言付け加えるならば、皆さん一人ひとりの強みが必ずあると思います。是非、ご自身が持つ付加価値とは何かということにも向き合っていただきたいと思います。

「あなたの強みは何ですか?」と聞かれたとき、「私はこれです」といえるもの。採用の口説き方でもいいですし、経営戦略の戦略的な部分でも、分析でもいい、人脈でもいい、はたまたイベントの進行力、もしかしたら飲み会の盛り上げが得意。何でも結構です。是非、自分の強みが何かを見つめていただきたいです。

「有名企業の真似だけではダメ」人事施策を考える上で重要なこと

堀尾氏:それでは、人事として会社の未来を予測し、その上でどのようにKPIを設計し、どんな施策、戦略を練り、旗振りをすべきなのでしょうか。

そのためにまずは、Amazon、Google、Facebookといった、世の中を代表する企業がどのような成長変遷をたどっていったのかをご紹介します。

まずはAmazon。Amazonは1995年に正式にサービスを開始していますが、そこから一気に3年で約50倍の従業員数になっています。さらに収益は300倍、顧客数も100倍です。

では、Googleはどうか。Googleも創業間もなくして収益が200倍、年間のページビュー数が14倍になっています。

さらに、Facebookです。創業から5年で従業員が約20倍、収益は200倍、年間のページビュー数は78倍です。

このスピード感の話を聞いていかがでしょうか。このような企業の真似しようと思っても、難しいと思いませんか。

企業の成長予想をしながら次の一手を考えるのがCHROの役割だとすれば、「自社が先程の3社と同じように成長するモデルなのか」ということを考えることはとても重要です。

組織が一気に拡大するときに起きる課題と、日々のスモールサイズで起きる課題は全く違います。

他社はどのように成長をしているのか、そこで起こり得る課題に対してどのように解決をしているのか、そのナレッジは何なのか、社長はどんなことを発信しているのか。そのようなことを考えて欲しいのです。

もしかすると「Amazon、Google、Facebookといった企業の情報収集はしなくても良い」という解答もあると思います。

これは私もよく陥る罠ですが、日本を代表する有名企業の人事施策はものすごく魅力的で、そのようなものを知った際に「自社でもあのようなことがしたい」と思われるかもしれません。

しかし、自分たちの企業がどのような成長をするのかを予測して人事施策は実施すべきです。そうすると、良くメディアで目にするような有名企業は、自分たちが真似すべき人事施策ではないかもしれません。

各社の人事制度はその会社の成長度合いやカルチャーがあり、その上で効果的に働いているもので、そのまま自社に取り入れても成功するわけではありません。

むやみやたらに情報収集をするのではなく、自分の会社の未来に合った情報収集の仕方にするだけで、明日からの時間の使い方が大きく変わると思います。

自社の成長フェーズに合わせて人事制度の設計、情報収集をすること

組織が成長する上で最優先に置きたい4つのこと

堀尾氏:

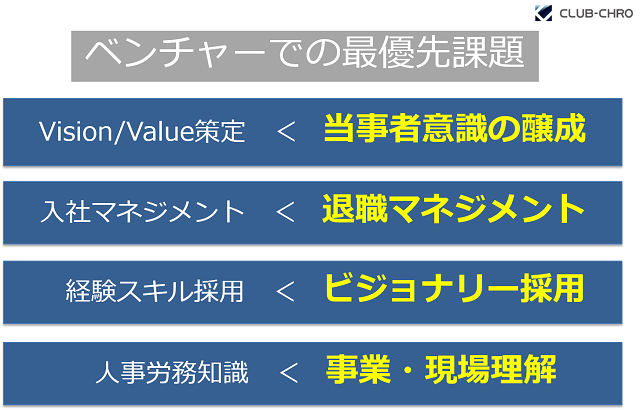

さらに組織の成長を考えたときに、組織が成長する中で最優先に置かないといけないことは、私の経験からになりますが、大きく次の4つだと思います。

過去の私は左側が重要だと思っていましたが、さまざまな経験をしてきた結果として今は右側の4つが重要だと考えています。

会社のビジョンやバリューをつくっても、従業員が当事者意識を持たなければ何の意味もありません。いくらかっこいい言葉をつくっても、みんなが向き合ってくれなければ意味がない。

また、入社マネジメントよりも退職マネジメントです。

退職した方がどのような辞め方をしたのか。その会社のことを「とても好きだった」と思ってくれているか。退職マネジメントとして、それが1つの基準のような気がします。

企業の成長フェーズごとに組織の役割も変わる

堀尾氏:

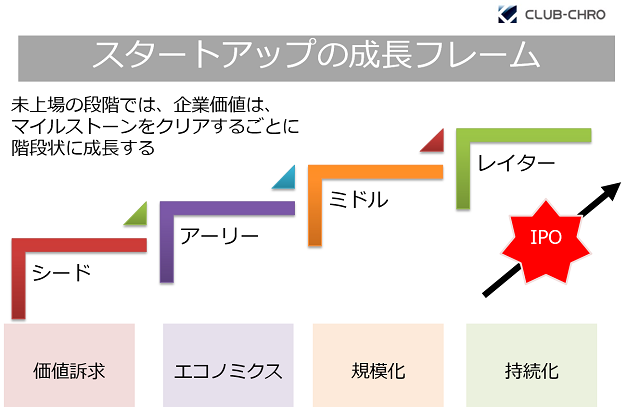

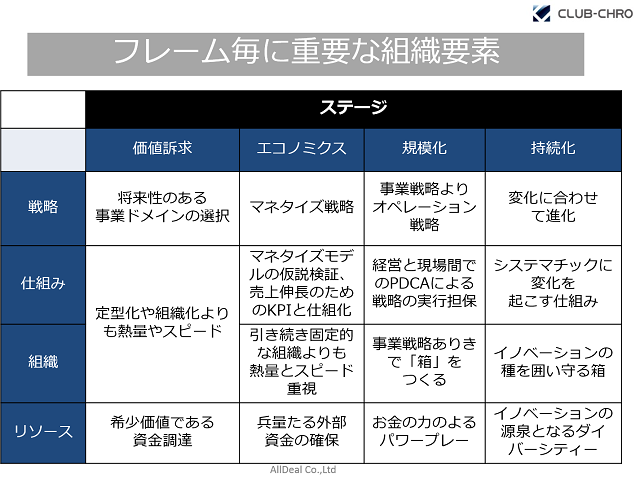

さらに具体的に、企業が成長するフェーズごとに切り分けて考えていきたいと思います。時期により起こり得る組織や人の一般的な課題を理解いただきたいと思います。

時期は、シード、アーリー、ミドル、レイターと分けています。

シードとは創業時の事業構築の時期です。どのような事業モデルをこれからつくりあげていくかを熟考している段階です。

起業をしてから1年経過しても準備をしている会社というのは大にしてあります。そこから事業を伸ばすというアーリーステージからいよいよ採用がはじまります。

アーリーは戦略性が求められる時期です。事業モデルが決まり、どのように拡大させていくべきかという段階です。

そこからミドルステージに入ると、どんどん組織が拡大化していきます。従業員数が増える分、独自の文化を踏まえた組織づくりが求められる。ここからはミドルマネジメントの重要性がとても重要です。

さらにレイターになると、さらなる拡大の時期になります。再現性を持ってその事業、その組織を展開していく。株式上場(IPO)を視野に入れる企業も多いでしょう。

では、それぞれどのようなヒトの課題があるのかを置き換えて考えてみます。

起業したての時は社長の熱量で進むと思います。少人数で、朝も夜も関係なく働き、組織力ではなく個々の力量によって会社は推進していきます。とにかく「やってやろうぜ」という熱い話が多く飛び交います。まさに全員野球で、全員で攻めも守りも取り組みます。

そこからいよいよマネタイズ化が進むと、戦略性が必要になってきます。ここを見据えて、人事の方がジョインする企業は多いのではないでしょうか。アーリーステージから採用に悩まれる企業もあるかと思います。

そこからさらに、ミドルステージになると組織化が進むため、ミドル層の充実が求められます。マネジメントができる人材の育成、採用が必要になります。

レイターになると、再現性を持って事業・組織を伸ばすことになります。そこでは、市場が変化したときに進化をする力が重要になってきます。レイターの後は上場になります。皆さんの会社はどの時期になりますか。

自分が置かれている企業のステージを理解し、その状況に見合った戦略を立てなければいけません。さらに、次のステージに移った際に陥るであろう自社の課題を考え、定量化し、KPIに落とし込み、人と組織を推進していくことが重要です。

このように切り分けると、情報収集している会社が、自社と同じ境遇なのか当てはめやすいですし、ましてやこれから起こり得るステージの課題も予測がしやすくなります。

人事業務を整理するために目線の置き所を考える

堀尾氏:

人事課題を解決して組織をどんどん活性化させるために、フレームワークを活用して頭を整理していくことも重要です。

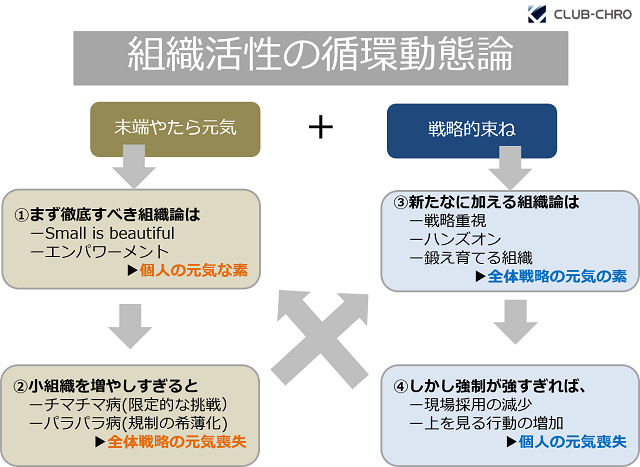

1つサンプルをお見せします。ミスミの代表をやられていた三枝匡さんの「ザ・会社改造」という私の大好きな書籍の中にある、組織論に関するフレームワークです。とても参考になるので、ご紹介したいと思います。

これは、会社の課題を4つの事象にしてたとえているものです。

まずは、小さい組織で元気のいい集団をつくります。ただスモールサイズの組織が増えすぎると、情報がすごく分散してしまい、「チマチマ病」「バラバラ病」になってしまいます。

そうなると、全体の戦略をもう一度考え直す必要があります。「個」ではなく、戦略重視の組織をつくろうと考えます。

しかし、強制が強すぎると個人の自由がなくなりモチベーションが上がらなくなります。そうするとまた、小さい組織に考えが戻ります。

皆さんはこのように上下を何度も何度も往復していませんか。人事とはそのような立場だと思います。

この4事象に対してどのようにサイクルを転換していくか。自分の置かれる立場をうまく整理するために、このような4事象でたとえていくことが役に立ちます。

これはあくまでもサンプルですが、どうすれば自社の組織の活性化が進むのかを、是非この機会に絵にしてみてください。社長との共通言語が圧倒的に増えると思います。

【イベント概要】

- CLUB-CHROアカデミー『CANTERA(カンテラ)』

- 主催:CANTERA事務局

- 日時:2017年9月7日(木)18:30-20:30

- 場所:アクアミーティングスペース渋谷