今も昔も「組織設計」や「マネジメント」は、ビジネスにおける注目テーマとして扱われ続けています。最近では「働き方改革」に関連して「健康経営」が注目されたり、「組織オリジナルの人事制度」が次々と運用されたりしています。

そういった中で注目されているのが「ティール組織(Teal Organization)」です。

そこで今回は、人事として理解しておくべきティール組織の概念や成功事例などをお伝えします。

目次

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

1. ティール組織とは、ある本に基づく組織概念のこと

そもそもティール組織とは何なのでしょうか。

実はティール組織の概念は、2014年にフレデリック・ラルーによって執筆された原著『Reinventing Organizations』によって紹介されています。

ラルーの考え方の中で特徴的なのが、「旧来のマネジメント手法は成果が上がっており正解だと思われているが、実は組織に悪影響を与える可能性を孕んでいる」ということを指摘したことです。

彼は組織フェーズを5段階に分けて、この要因を説明しています。

ちなみにティールの意味は「青緑」で、カモの羽色である青と緑の中間色を由来とする言葉です。ラルーは組織のフェーズを語るうえで、ケン・ウィルバーが提唱したインテグラル理論における”意識のスペクトラム”を踏襲しています。

この理論において、意識は「Red → Amber(琥珀) → Orange → Green → Teal(青緑) 」の順で”より世界を複雑に捉えよう”と発展していく、と考えられています。

1-1. ティール組織をよりわかりやすく!従来型組織との比較

ティール組織をわかりやすく表現すると、「経営者や幹部がマネジメントをせずとも従業員が自立的に意思決定をおこなえる組織」となります。

ティール組織と対照的なのが従来型組織(ヒエラルキー組織)です。従来型組織は経営者や幹部、上司が従業員のマネジメントをおこないます。ティール組織とヒ従来型組織の違いは以下の通りです。

| ティール組織 | 従来型組織 | |

| 意思決定 | 意思決定が必要な人が判断し、周囲に提案の上決定する | 役職の上位者が意思決定する |

| 仕事に取り組む姿勢 | 自発的 | 従属的 |

| 従業員の考え方 | 会社の存続に貢献できたかどうかを考える | 会社の存続のために、自分が頑張らなくてはいけないと考える |

| 心理的安全性 | 保障される | 保障されるとは限らない |

従来型組織は上司によるマネジメントのもとで会社の存続・利益のために頑張らなくてはいけないため、本来の能力を発揮しにくく自分らしさを見失いがちです。一方、ティール組織は各自が自分の意思を尊重して自発的に仕事に取り組むため、心理的安全性が保障され力を発揮しやすくなります。

2. 5段階の組織概念

先述しましたが、ラルーは組織フェーズを5段階に分類しています。そして組織フェーズは以下のように”意識のスペクトラム”を用いて説明されています。

②Amber組織

③Orange組織

④Green組織

⑤Teal組織

ここからはそれぞれの組織の特徴をお伝えしていきます。

①Red組織

この組織形態は”群狼”と比喩されます。

組織の特徴は、「特定の個人の力で支配的にマネジメントする」ことです。この組織は短期的な目線で動いており、どのようにして組織として生存していくかだけに焦点が当てられており、衝動的な組織として考えられています。

また個人の力に依存するため、再現性がない組織形態とも言えます。

②Amber組織

Red組織は個人の欲求の追求を目指しますが、意識が次の段階へ進むとAmber組織へと進化します。

この組織は「明確に役割が決められおり、厳格にその役割を全うすることを求められている」のが特徴です。軍隊的と比喩され、Red組織と比較しても長期的な目線を持った組織へ変化しています。

Red組織ではマネジメントが特定の個人に集中していたため不安定であったのが、「支配する側」という役割を登場させることで特定の個人への依存度を減少させ、安定的に継続できる組織を目指しています。

ただし、この組織は今いる環境が不変であるという前提があります。そのため、状況変化に対応できないという問題を孕んでいます。

③Orange組織

Amber組織で対応できなかった環境の変化に適応するために発展したのがOrange組織です。

この組織は「階層構造によるヒエラルキーが存在しながらも、成果を出せば昇進出来る」というマネジメントスタイルであり、一般的な企業のマネジメントはおおよそOrange組織に集約されるのではないでしょうか。

この組織ではヒエラルキー内における流動性が付与されるので、時代に合った能力や才能を持っているものが力を発揮しやすく、Amber組織と比較してイノベーションが生まれやすくなったと考えられます。

しかしながら負の側面も持ち合わせています。それは”人間らしさの喪失”です。絶えず変化が起こる環境で生存するために競争を続けることが求められ、”機械のように絶えず働き続けること”を助長します。

日本においてティール組織の考え方が急速に広まっている要因は、Orange組織に当てはまる企業が多いことと「働き方改革」によって”機械化してしまった人たちへの警笛が鳴らされていること”の2つであると考えられます。

④Green組織

このような契機から”機械化した自分ではなく本来の自分であるため”にOrange組織から発展していったのがGreen組織です。

この組織では「その人らしさを表現可能であり、主体性を発揮しやすく個人の多様性が尊重されやすいことが求められる」ことがポイントとなります。Orange組織のように単に目標を達成するのをよしとせずに、組織に属する個人に初めて焦点が当てられています。

ただし、注意しなければならないことがあります。それは「組織としてのヒエラルキーは残ったままである」ということです。決定権限はマネジメント側にあり、明確に決定権限を組織内に再分配されるかについては定義されていません。

そのため、組織の文化としては多様性を認めているが、組織の構造としてはヒエラルキーが残っているという状況が生まれます。メンバーが主体的に動き続けることができる場合を除いて、多くのGreen組織では社長が決定を下すことになるのです。

もちろん文化自体は多様性を求めているため、社員にとっても心理的安全が担保されやすく、Orange組織よりも格段に会社の雰囲気は良くなります。

⑤Teal組織

ティール組織(Teal組織)の特徴は「組織を一つの生命体」として捉えていることです。

組織は、組織に関わる全員のものであり「組織の目的」を実現すべく、メンバー同士で共鳴しながら行動をとります。ティール組織の一つの形態として考えられるのが、以前にも紹介した「ホラクラシー経営」です。

アメリカのEC企業であるザッポス社(Zappos.com)が代表事例として挙げられますが、誰かが指示や命令を出すというヒエラルキー構造はなく、組織の目的を実現すべくメンバー全員で共鳴しながら行動するスタイルが求められます。

3. ティール組織における日本企業の位置関係

日本においては、Orange組織に位置する企業が大半です。組織の中には階層があり、上位の人が一定の決定権を持っています。そのリーダーを中心にメンバーが集まり、プロジェクト単位で小さな組織が成立している構造です。

Orange組織では、各メンバーにもそれなりの自由が与えられています。メンバーは組織のルールやリーダーの指示に従うだけでなく、個々の能力を発揮して一定の成果を出すことが求められています。その成果を評価することにより、違うプロジェクトのリーダーに任命されるなど、リーダーの権限は流動的に付与されます。

このように、Orange組織には柔軟性があるのが特徴です。ただし、常に変化する環境の中で競争を求められるため、過剰な労働につながる危険性もあります。その結果、人間らしさが失われ、生産性やモチベーションの低下につながったたね、今の企業には新しい組織作りが求められるようになりました。

4. ティール組織に欠かせない3つの要素

ホラクラシー経営においても組織体制を実現するうえで外せない必須要素がありましたが、ティール組織においても欠かせない要素が3つ存在しており、それは以下になります。

①セルフマネジメント

「セルフマネジメント」とは、上司の指示を受けて行動するのではなく1人ひとりが自分の判断で行動し、成果をあげていくやり方です。

セルフマネジメントを実現するには、社員への権限移譲が必要不可欠です。しかし、裁量を適切に行使できるかという側面で懐疑的な意見があるのは容易に想像できます。

これに対して、ティール組織では「助言プロセス」と呼ばれる仕組みが機能することで、誰もが適切な意思決定ができるようになります。

たとえば、ある組織では誰でもどんな判断でもして良いですが、そのためには「専門家」および「その決定が影響する人」の両方からアドバイスをもらうことが必要です。

しかし、あくまでもアドバイスであり、最終的に決定するのは本人の判断に任されます。

このようにすると、間違った判断にならないように周囲は本気でアドバイスをするようになる上に、意思決定する当人も自分の責任のもとで決断するため、熟考するようになります。

②ホールネス

「ホールネス」は、Googleが社内で実証した結果を発表したことで話題になった「心理的安全性の確保」にも通じる観点です。

従来型の組織において人は評価される立場であるため、意識・無意識問わず「期待されている役割」を演じようとして自分の一部分しか見せず、本来の自分の能力や個性にふたをしているということがあります。

個人のありのまま(全体)を尊重し、受け入れることを重視するのがティール組織です。

③進化する目的

「目的を進化させる」とは、会社のビジョンや事業、サービスは、その担い手である社員の意思でどんどん進化するべきだという考えです。

ティール組織においてリーダーは「指し示す人」ではなく「耳を傾ける人」だと位置づけられる。

従来のように社長や経営層が意思決定を独断でおこなうのではなく、組織の変化に合わせてメンバー全員で目的を進化させることが求められます。

つねに現実に目を向けてチューニングを続けることで、組織としての存在目的を陳腐化させない効果があるでしょう。

5. ティール組織のメリットとデメリット

ティール組織を検討する際は、メリット・デメリットを比較することが重要です。

5-1. ティール組織のメリット

ティール組織のメリットは以下の通りです。

- 従業員の自発性が高まる

- 生産効率が高まる

- 柔軟性の高い組織になる

ティール組織では、メンバーが自立的に意思決定をおこないます。持ち合わせているスキルや能力に応じた役割を担っているので、当事者意識や責任感を持ちながら業務を遂行することが可能です。そのため、自発性が高まって生産性が向上したり、メンバー間での意見交換が活発になって柔軟性の高い強固な組織となることが期待できます。

5-2. ティール組織のデメリット

ティール組織には以下のようなデメリットもあります。

- 従業員のスキル・能力によっては組織として機能しないこともある

- 従業員の進捗管理や評価が困難になる

- リスク管理が困難になる

ティール組織で重要なスキルに「セルフマネジメント力」があります。自分を管理する能力がなければ、組織として成立するのは困難です。

また、ティール組織では進捗管理も各々に任せるため、プロジェクトの進捗状況を把握するのが難しくなります。そのため、トラブルが発生した際に対応が遅れるなどの課題に直面するかもしれません。

さらに、ティール組織は業務を進める上で上司の承認を必要としないので、従業員の判断が会社の方針に合っているか、利益が見込めるかなどの経営側の視点が抜けてしまうこともあります。そのため、すでに着手し

たプロジェクトが利益をもらたさないケースもあるようです。

ティール組織は自由度が高いことが魅力ですが、反面、上記のようなデメリットがあることも理解しておきましょう。

6. ティール組織は失敗しやすいって本当?

ティール組織は、従来型組織と比較して失敗する可能性が高いというのは事実のようです。

6-1. ティール組織が失敗する理由

ティール組織が失敗しやすい理由は、デメリットと共通しています。

- 各従業員のセルフマネジメントが十分でないため

- 進捗管理やリスク管理が難しいため

まず、従来型組織からティール組織への移行でつまずくケースが多いようです。さまざまな権限を従業員に割り当てても、十分なスキルや能力がなければ判断が遅れたり誤ったりすることもあります。企業の経営方針や目標などを十分に共有し、時間をかけて移行していく必要があるでしょう。

6-2. ティール組織の失敗事例

あるベンチャー企業では、ティール組織を目指して組織形態を移行しましたが失敗に終わりました。

失敗の経緯や主な要因は以下の通りです。

- 権限を従業員に付与したことで、経営陣が従業員の声を聞く機会が減り野放しのような状態になった

- 従業員は企業としての方向性がわからなくなり、企業は従業員の意思を確認できなくなった

- ティール組織を実現に向けた方向性にズレが生じた

- ティール組織の実現が失敗に終わる

ティール組織への移行はそれほど簡単なことではありません。従業員のスキルアップや理解を図り、十分な準備をした上で余裕を持って進めることが大切です。

6-3. ティール組織に失敗しにくい企業の特徴

ティール組織には向き・不向きがあります。失敗しにくい企業の特徴は以下の通りです。

- 従業員同士の信頼関係が強固である

- ボトムアップの組織である

- 経営者に「今の組織を変えたい」という強い意志がある

ティール組織は各従業員が意思決定の権限を持ち、互いに相談して最終的な判断を下します。そのため、従業員同士の信頼関係が強固でなければ成立が難しく、大企業のように従業員数が多いほど運用が難しくなるでしょう。

また、すでにボトムアップの体制が取れている組織であれば、ティール組織への移行もスムーズです。

そして、何よりも重要なのは経営者の「組織を変えたい」という意志の強さです。どの企業にとってもティール組織への移行は簡単ではありません。移行はもちろん、運用後もかなりの労力を必要とするため、絶対に成し遂げるという強い気持ちで臨まなければ成功は難しいでしょう。

6-4. ティール組織は難しい

ティール組織は魅力的ですが、今の組織形態からの移行はかなり難しいでしょう。自社にとって、ティール組織が必ずしも正しいとは限りません。会社の方針や目的、従業員の状況などによっては今の組織を維持したほうがいいケースもあります。

それでもティール組織を目指す場合は、相応の覚悟で臨みましょう。

7. ティール組織を実現するためのポイント

ティール組織を実現するためには、以下の3つのポイントを抑えましょう。

- 従業員にセルフマネジメント力を備える

- 組織の目的・目標を共有する

- 心理的安全性を維持する

従業員が意思決定をする際、組織としての目的・目標を正しく理解していれば判断を誤ることはありません。そのため、まずは従業員にセルフマネジメント力を身に付けさせ、その上で企業の方針を理解させる時間を十分に設けましょう。

また、従業員の自発的な行動には「心理的安全性」が不可欠です。従業員が自分の考えや意思、アイデアや能力を十分発揮できるよう、企業は常に心理的安全性を確保しておく必要があります。

8. ティール組織の事例

ラルーは著書において「ティール組織を実現している真に先進的な企業はほとんどいない」と言及しています。しかし、著書内では、パタゴニア社やモーニングスター社が成功事例として取り上げられています。

特に参考になるのが、オランダの非営利団体であるビュートゾルフ(Buurtzorg)です。

2006年に設立されたビュートゾルフは在宅介護支援の新しいモデルを提供する組織として、今では24ヶ国に850チームが存在し、1万人以上の介護士が所属する組織となっています。そして驚くべきことに、850のチームにはマネージャーが存在しておらず、ティール組織として実際に機能しています。

全チーム向けに行動指針として「Burrtzorg Study」が共有されており、実際に全メンバーがこの指針に沿って働いてます。

この資料は英語で記載されていますが、是非一度読んでみてはいかがでしょうか。

8-1. 株式会社ネットプロテクションズの事例

また、ティール組織を実現させた国内企業の事例も存在します。株式会社ネットプロテクションズは、独自の人事評価制度を作ることで、組織の課題を解決するとともに、ティール組織に近づくことができました。

同社は、新人事制度「Natura」の導入により従業員満足度を大きく向上させました。「Natura」は、「ティール型組織につながる人事評価制度」といえます。

ネットプロテクションズは、「社員個人の自己実現」と、「会社として社会に貢献する」というミッションを掲げ、「情報の徹底的な開示」「ワーキンググループ制度」という2つの取り組みを実施しています。

情報を隠し過ぎてしまうと、社員が経営者の目線に立つことができなくなってしまうため、情報の開示は徹底しているそうです。

また、ただ情報を知っていても、実際に行動に移す場がなければ組織のミッションの実現につながらないとし、やりたいことがある人が手を上げて参加できるワーキンググループ制度を設けています。

9. ティール組織ありきではなく、自社にとって最適な組織を確立しよう

本記事ではティール組織を概念から事例まで紹介してきましたが、多くの方が「ティール組織なんて夢物語だ」と感じたことだと思います。残念ながら、ほとんどの企業ではティール組織を実現することは難しいと感じています。

しかしながら、ティール組織へと発展していく組織の5段階のフェーズを理解することは、自社の組織を客観的に見る際に有益な基準になるのではないでしょうか。もしかしたら、目指すべき組織はティール組織ではなくGreen組織の可能性もあり、さまざまなパターンが考えられます。

「むやみやたらにティール組織を目指す」のではなく、「自社として組織のあるべき姿を見つめなおす」ことが今の人事に求められているのではないでしょうか。

--------------------

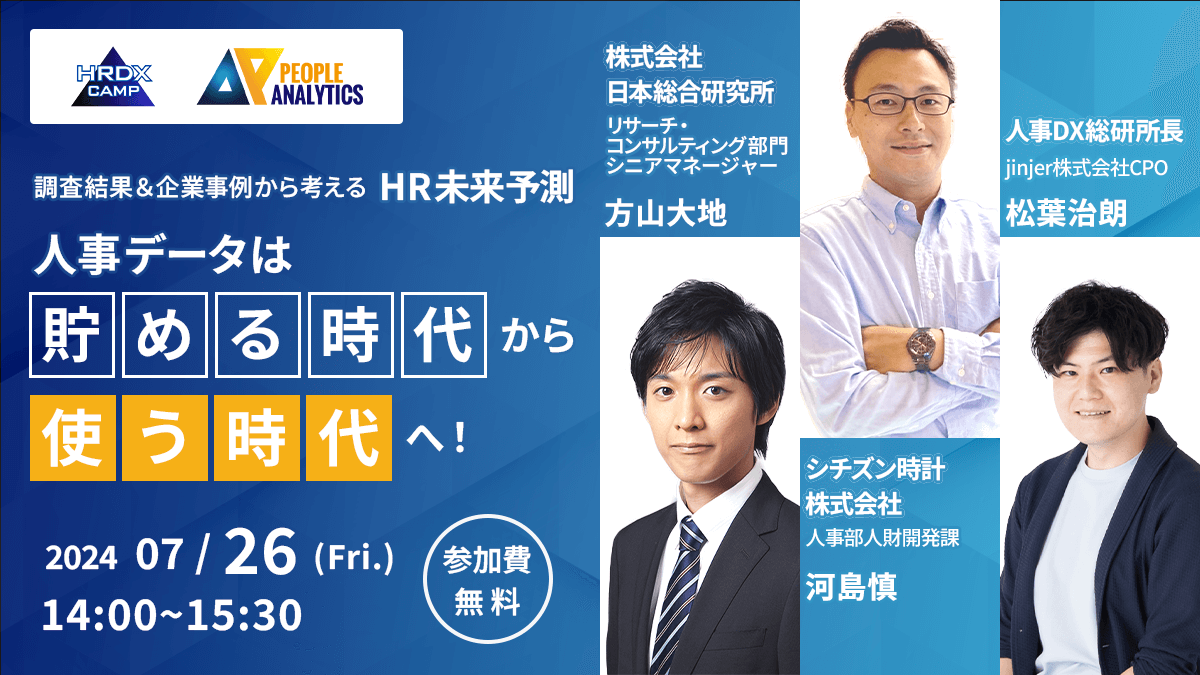

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある