こんにちは。HR NOTE編集部の藤本です。

今回の『働き方改革レポート』の舞台は、総務省!『お役所』のイメージが強い官公庁ですが、総務省では『オフィス改革』を通じて、さまざまな働き方改革にチャレンジしています。

それでは、どのような働き方改革をおこなってきているのか、取り組み手順やそのノウハウなど、全容をご紹介いたします。

『働き方改革』を進めたいけど、社内で理解が得られない……。

そもそもどこから手をつければいいのかわらからない……。

そんなお悩みを解決するヒントが満載です!

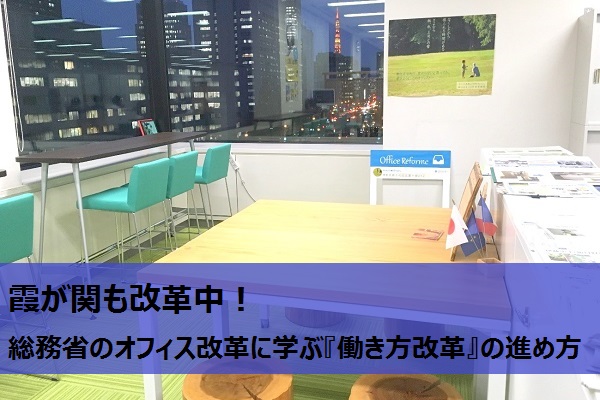

総務省の改革後オフィスを見学!

まずは実際にオフィス改革後の総務省行政管理局のオフィスを見学させていただきました。

現在、総務省行政管理局では庁舎内の3つのフロアにて改革を実施中とのこと。ここからは写真と、当日ご案内いただいた小泉さんコメントを交えてご紹介いたします!

小泉 美果さん | 総務省 行政管理局 業務・システム改革総括 副管理官

情報システム部門のオフィス|コミュニケーション量を増やす「たまご型デスク」

最初は、行政情報システム企画課のオフィス。e-Gov(電子政府の総合窓口)の運用など、電子政府を推進する部門です。

以前は、通常の役所と同様、職員のデスクは、課長等管理職は窓側、担当プロジェクト単位に課長補佐、係長、係員の序列で、縦型に並ぶ固定席でデッドスペースが多く、職員の職務スペースしかなかったとのこと。

しかし、オフィスレイアウト改革後には、予約なしで使用できる複数の打ち合わせスペースや委託先の常駐事業者と職員が隣同士で協働できる職務スペースを創り出すことができたそうです!

小泉さん:

この総務省のオフィス改革プロジェクトは、実はこのフロアから始まっています。最初に意識したことは“コミュニケーションの活性化”と”ペーパーレス”。

管理職を含め固定席を廃止し、チーム内やチーム同士のタテヨコ連携のため情報共有の改善を図ること、会議、打ち合わせ、上司への説明のための紙の利用頻度を低減すること、また各人が重複して保有しがちな紙の保存量を減らすことを目指しました。

具体的に着手したのは、下記の3つです。

- たまご型フリーアドレス卓の導入

これまでの個人ごとの机を管理職も含めてすべて廃止、チーム内でコミュニケーションをとりやすくするため、たまご型のフリーアドレス卓を導入。 - ディスプレイを設置

今まで行っていた紙の打ち合わせ資料の配布をやめるとともに、上司の資料チェックもディスプレイ上で。また、職員が机の引き出し、脇机内で重複保有していた紙資料を廃棄、総務省LANの共有ドライブで電子的に保有することを徹底。 - 打ち合わせスペースの確保、コミュニケーションカウンターの設置

個人の机、脇机、洋服ロッカーを廃止することにより生じたスペースを、打ち合せスペース、コミュニケーションカウンターに模様替え。これまで会議室不足のため会議予約で苦労した若手職員の負担も軽減。

たまご型デスク

なんだかこのデスクの形状だけで、柔らかい雰囲気のオフィスに見えます!

なんだかこのデスクの形状だけで、柔らかい雰囲気のオフィスに見えます!

チーム間での連携を高め、コミュニケーション量を増やす意図があるそうです。

各チーム(通称「島」)にはディスプレイ設置

各島に設置したディスプレイで、作成資料を皆ですぐに確認でき、その場で指示内容を反映できて手戻りもなし。

打合せでは、持ち寄った電子媒体の資料だけではなく、ホワイトボードやふせんを活用して、仕上がりイメージを共有することも多いそうです。

資料の確認もイメージの共有もペーパーレスを実現!確かにすごく効率的です。

コミュニケーションカウンター

まだ『THE お役所オフィス』が主流の霞が関を眺めながら(笑)、こちら側ではフラットなコミュニケーションを実現しているそうです。一時的に島を離れ、このスペースで集中的に作業をする人も。

企画調整部門オフィス|シンプルなデスクで柔軟な働き方を実現!

情報システム部門のオフィス改革を受けて、横展開の一環として次に改革に着手したのが、企画調整部門のオフィス。

こちらのオフィスも、情報システム部門と同様の改革を実施しましたが、大きく異なるのが机の形。こちらの部門では、時期によりプロジェクトの人数が変わるため、レイアウト変更の柔軟性を重視。

シンプルな正方形のデスクにすることで、簡単にプロジェクトの人数に応じたレイアウト変更ができるようになったそうです!

小泉さん:

こちらのオフィスは、公務に馴染みやすいオフィスレイアウトを指向して、改革を行いました。

窓際に管理職の席を残しつつ、それぞれの管理職の前においた各チームのデスクでは、席の指定をなくしています。

従来のオフィスでは、チームごとに、役職順に窓際から末席に並ぶという直線的な固定配置をとっていましたが、改革後は、チーム内のデスクのどこでも座れるようにしているため、役職やラインに縛られず、その日その時間に、密に連携する必要がある人と隣り合って座ることができます。

また、シンプルなキャスター付きの正方形デスクにすることで、業務の繁閑で変化するプロジェクトの人数に合わせたデスク配置が簡単にできるようになりました。

以前のデスク配置変更は、引き出しの中から全ての書類を出し、若手総動員で重たいデスクを持ち上げて運ぶという大変な作業でした。

現在では、チームによっては、窓際にあった管理職の固定席をやめ、独自でレイアウトを工夫して、管理職が通路側に座ったり、窓を正面にして仕事を行う「スタバ席」を作ったりしているチームもあります。

オープンスペースには予約なしで使える打ち合わせスペース

木彫の机も!ちょっとした打ち合わせに利用できるオープンスペースも作れるほど余裕ができたそうです。

こちらにも正方形のデスクを置くことで、打ち合わせデスクになったり、職員の集中作業デスクになったりと自由にレイアウト変更可能!採用面接にも使っているそうです。

法令部門オフィス|突発事案にもフレキシブルに対応できる風車型の配置

最後に、法令部門のオフィス改革。

法令部門ということで、もともと各職員の紙の保管量は随一だったそうですが、2つのオフィス改革を踏まえて、良いところは取り入れていき、コンパクトなオフィスになっていました。

小泉さん:

こちらの部署では、改革前は、紙資料を保管する書棚がデスクのすき間を縫うようにあちこちにあることで、打ち合わせスペースが少なく、定例会議などは年間を通して会議室を押さえたり、若手が会議室争奪合戦を繰り広げていたりしました。時間もスペースも浪費していたんですね。

現在は、書棚をオフィスの一角に集中させ、打ち合わせスペースも中央にまとめて設けています。上司が各組織を見渡して、突発事案にもすぐ対応できるように、デスクの配置は風車型に。上司も事案に合わせて、その時々で座る席を変えています。

1つ1つの島(チーム)には人員よりも多めにデスクを配置し、突発的な打ち合わせにも対応できるようなレイアウトにしています。

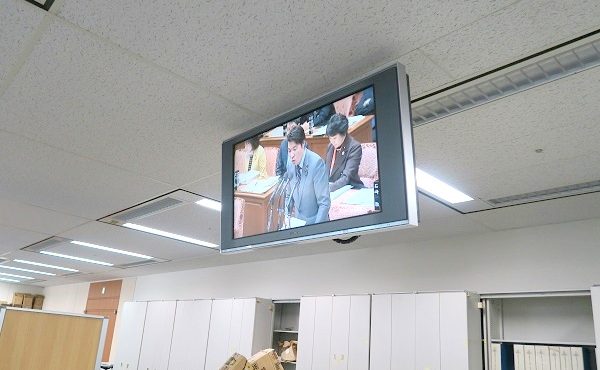

風車型のデスク配置

チーム間での横連携がしやすそうな配置ですね!管理職はその日の状況に合わせて島を移動しているそうです。

上部設置のテレビでは国会中継が流れてる……!この国会の流れによっては、急に新しく仕事ができたり、対応事項が増えたりするそうです。

ポスト型ロッカー

資料の回覧や届け物の多い部署なのに、デスクはフリーアドレス制……!解決のためのポスト型ロッカーです。各ロッカーには名刺が張ってあってわかりやすいですね!お届け物はこちらへ投函できます。

総務省オフィス改革の全体像|成功のポイントはスモールスタート

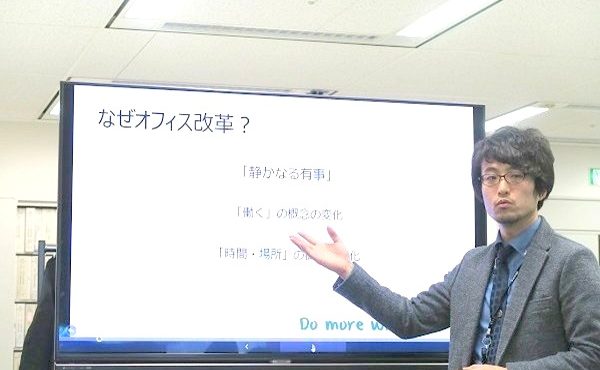

見学のあとには、総務省のオフィス改革を実行してきた永田さんから、『働き方改革』につながる全容をご説明いただきました。

永田 真一 さん | 総務省 行政管理局 副管理官

総務省のオフィス改革とその目的

永田さん:

現在、「働く」の概念の変化が起きていると思います。それは、生きることと対極ではなく、「生きる」の中の「働く」であるということ。いつまでも限界まで働くことを追求するわけにはいきません。

私たちが進めてきたオフィス改革は、それそのものが目的ではなく、その先にある、意思決定の迅速化や無駄な仕事の排除、それに伴う残業時間の低減や仕事のしやすさの追求、そして職場満足度の向上が目的です。これはマネジメントの一環でもあると考えています。

ただ単にオフィスのレイアウトを最新のものに変更するというよりも、自社の業務に合ったより”働きやすい”オフィスを作り、無駄な時間をなくし生産性を高めることが重要でした。

オフィス改革を進めるポイントは「失敗許容マインド」と「スモールスタート」

永田さん:

もともと省内にも『働き方改革』のマインドはありました。とはいえ、すべての組織で一斉に着手するには、マンパワーも予算もたりません。

そこで失敗許容マインドでスモールスタートをしようということに決め、行政管理局情報システム部門のオフィス改革に着手することにしました。

スモールスタートでの改革がうまく事例となり、改革したオフィスがラボ化することで、次々に横展開することができました。

オフィス改革推進の変遷

- 2015年1月

行政管理局情報システム部門のオフィスを抜本的に改革(たまご型デスクでコミュニケーション促進) - 2016年3月

行政管理局企画調整部門のオフィス改革を実施(公務に馴染みやすいオフィスを指向) - 2017年3月

行政管理局法令担当部門のオフィス改革を実施(一定程度の紙が必要な業務でのオフィス改革に挑戦)

具体的な改革項目としてインフラ整備もおこない、自分のデスク以外でも業務が滞りなくできる環境を整えました。

| Before | ▶ | After |

| 紙が山積みのオフィス | ▶ | サーバー容量を増やしデータ化 |

| 有線LAN | ▶ | 無線LANに変更 |

| 固定電話 | ▶ | PHSでどこでも受電可能に |

| 狭く少ない会議スペース | ▶ | 打ち合わせスペースの確保 |

| 紙ベースの打ち合わせ資料 | ▶ | 各島にディスプレイを設置 |

その結果、組織内でのコミュニケーションは活性化するとともに、モビリティも向上したため、テレワークの利用促進につながりました。

オフィス改革がもたらした、働き方の飛躍的改善

永田さん:

一連のオフィス改革を通して、働き方の柔軟性を生み出すことができました。現在では、インターネットにつないでいれば、デスク以外の場所でも同じように業務を行うことができます。

テレワークも定着してきていて、先日の大雪の際には、局の3割は出社せずにテレワーク勤務でした。

働き方の多様性に合わせて、テレワーク申請などの「利用しやすさ」のためのルールも整い、今では多くの職員が活用しています。

総務省の中でもこの改革は広がりを見せ、行政評価局という部署でも出先機関との会議などがWeb会議に移行しています。

導入当初はWeb会議もなかなかスムーズにいかなかったのですが、マイクロソフト社へ依頼してWeb会議の実践研修をおこなったり、臨場感あふれる会議の仕方マニュアルを作ったりして効率化を推進しました。

結果的に、行政評価局における昨年の全国会議の半分はオンラインでおこなえるようになりました。

オフィス改革後の職員の声

- 20代若手

電話取次ぎ、会議スペース確保、コピーなどの雑務がなくなった。上司との業務の確認作業も、手戻りの数が少なくなった。 - 40代・50代管理職

当日の業務配分を、そのときの事案状況に応じて臨機応変に対応できるようになった。そのため突発的事項にすぐ対応でき、業務スピード・効率が上がった。

オフィス改革の出発点は、小さな問題意識から

ここからは、総務省オフィス改革の際のプロジェクトチームの皆さまに、実際にオフィス改革を実行していく進行過程を詳しくお話いただきましたので、ぜひご一読下さい!

橋本 敏 さん | 総務省 行政評価局 行政評価制度研究官

次田 亜美 さん | 個人情報保護委員会事務局 総務課 課長補佐

効率的・効果的に業務対応していくための改革

-3年前からオフィス改革がスタートしたと伺いましたが、きっかけは何だったのですか?

橋本さん:

『働き方改革』に関しては、官公庁の中でも積極的に取り組んでいこうという流れがありました。

最初にオフィス改革を着手した行政管理局行政情報システム企画課は、政府専用のクラウドシステム、ネットワークなどの共通の情報システム基盤、電子政府の総合窓口(e-Gov)や全府省が利用する文書管理システムの開発・運用・管理などをおこなっている部署です。

国の重要システムを扱うため、インシデントに対して迅速な対応が常に求められています。

このためには、日常的なチーム内、チーム間でのコミュニケーション、迅速な情報連携・共有がとても重要です。

しかしながら、これまでは管理職、課長補佐、係長、係員が縦に並ぶ固定のデスク配置で、例えば係員が抱えている案件が課長補佐、課長に入ってこない、あるチームが抱えている重要案件が他のチームで共有できていないなど、情報がタコツボ化し、タテヨコ連携がうまく機能していないところがありました。

また、突発事項などが起きた際には、民間のシステムエンジニアの方々にも協力してもらうのですが、フロアスペースの制約から、別室で作業を行うなど非効率な面も見られました。

こうした業務状況を改善し、より迅速、効果的に案件に対応していくために、これまでの縦に並ぶ管理職を含めた個人の固定デスク、脇机の撤廃、打ち合わせ用ディスプレイ、たまご型のチーム机の導入などにより、これまでのオフィス環境、働き方を見直すオフィス改革に着手することにしました。

-具体的にはどのように進めていかれたのですか?

次田さん:

時系列でお話すると、下記のようになります。

行政管理局企画調整部門 オフィス改革変遷

- 2015年8月

幹部がオフィス改革実施を決定 - 2015年10月

若手中心に問題意識と改革内容をまとめる。レイアウト案作成のために民間企業へ視察。予算担当など2~3名で、レイアウト案作成 - 2015年11月

部門全体に要望・意見を求める - 2015年12月

レイアウト案確定 - 2016年1月

部門全体に具体的な作業とスケジュールを提示。紙ファイル等の整理・廃棄を開始 - 2016年3月

3連休にレイアウト変更を実施

オフィス改革といっても、どこから手を付けていけば良いのかわからず、何をどう変えて行くのかを検討することが大変でした。

最終的には、至極シンプルに、オフィス(働くスペース)の小さな不満を解消することに決めました。例えば、「デッドスペースを解消したい」、「打ち合わせスペースを増やしたい」、「部門全体を見わたしたい」ことですね。より業務をスムーズに進めるために、どうしたらいいか、その結論が上記でした。

企画調整部門は、秋から年末にかけてが繁忙期のため、年始から作業を開始するスケジュールを組みました。

職員からしたら、業務もあるのに片付けなど面倒だというのが本音ですよね。ですので、進める中で意識したことは、できるだけ具体的にレイアウト変更後のイメージとそれに向けて実施する作業を職員に伝えることです。

変更後の資料保管容量がどのくらいになるのかが分かれば、どのくらい最低限片づけなければならないかという目標が見えます。目標が見えるとやりやすくなりますよね。

あと、改革実施までは常に啓発活動で、課長には管理職の定例会議などで常に「オフィス改革をするぞ!」と伝え続けてもらいました。

橋本さん:

情報部門でオフィス改革を実施したときは、開始時期は同じように夏だったのですが、レイアウト変更の実施が年末年始でした。12月に入ってもなかなか思ったように職員の片付けが始まらず、課長が率先して始めたら、少しずつ動き出し、最終的には、「年が明けたら今利用している机、ロッカーなくなるよ。」と強行突破でした(笑)。

働きやすさのその先に。今後のオフィス改革について

-現在もオフィス改革を実施しているのですか?

小泉さん:

はい、進めています。オフィス改革は「働き方改革」の1プロセスであって、オフィスを変えて終わりではなく、常に自分たちの働き方を見直し、オフィスの形も、ワークスタイルも、両方ブラッシュアップしていくことが大切だと思っています。

定期的に職員にアンケート実施して、その結果をもとに、どんどん新しい働き方改革に挑戦していければと思っています。

改革プロジェクトに関しては、課を超えて、若手でプロジェクトチームを作っていて、その中でさまざまな課題への解決策を提示・運用しています。

幹部にも、「これから長く働く人達(若手)が、働きやすい職場を作っていこう」という意識があるので、この活動によって、若手も、幹部からの指示で動くのではなく、自分たちで考えて、自分たちで実現に向けて動くという意識の醸成やモチベーションアップにつながっているように思います。

橋本さん:

これから更に進めていきたいことは、モバイル等のICTをうまく活用し、これまでのオフィス中心の働き方から、自宅でのテレワーク、サテライトオフィス、移動中の時間の活用など場所に縛られない柔軟な働き方を実現していきたいと考えており、今所属している行政評価局の出先機関を含め、その取組を進めています。

また、オフィス改革を契機として、残業を伴う無駄な仕事の削減、従来業務の見直しなど、生産性をより高める仕組み、マインドの醸成・普及を、『働き方改革』として進めていきたいですね。

総務省の皆さまからのメッセージ

-最後に、これから『働き方改革』をしていく企業の皆さまへむけて、アドバイス等いただけますか?

次田さん:

私たちは、物理的に仕事がしやすい環境を作る『オフィス改革』から『働き方改革』につなげていっているところです。その最初の第一歩は、現状の問題を小さなことでも解決していくことから。

そこから改革の道が開けると思うので、最初の第一歩を見つけて踏み出すことが大事だと思っています。

橋本さん:

進めるには組織のトップ、上層部の方々のコミットメント、理解は不可欠と考えています。これまで、行政管理局のオフィスは各府省の政務クラス等上層部の方々も見学いただいております。

トップの方々などの理解が必要、何から取り組んだらいいかイメージを掴みたいなどのご希望があれば、遠慮なく、ぜひ総務省行政管理局のオフィスを見学に来て下さい。ぜひお手伝いができればと思います!

-ありがとうございました!

最後に

いかがでしたでしょか。私は初めての官公庁舎潜入に、終始ドキドキ・ワクワクしながらの取材でしたが、思い描いていた、「THE お役所」のイメージをくつがえすフラットさにびっくりしました。

具体的に改革を進めていくには、まず「働きやすさ」を改めて考え、メンバーの意見を募ることからはじめ、スモールスタートで社内の事例づくりに着手することが重要ですね。

もし、自社の『働き方改革』のために、総務省を見学されたいという方がいらっしゃいましたら、下記よりお気軽にご相談下さい、とのことでした!

自社のオフィス改革の参考に、ぜひ総務省を見学したい方はこちら♪

総務省ホームページ

(総務省トップ >政策 >国の行政制度・運営 >オフィス改革) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/office_kaikaku/index.html